paperCでは、これまで展示やイベントのレビューを発信してきた。今後、アートブックやフライヤー、ポスターなどの「デザイン」に関しても、さまざまな視点で言語化していきたい。初回となる本レビューでは、関西で活動するデザイナー・仲村健太郎が、同じく関西で活動するデザイナーの制作物、特に「アートブック」へと目を向け、デザインやデザイナーが担う役割、その面白みをテキストにした。

近代:分業・分割・分解

もしもあなたがこのテキストを見ているときに、身の回りに本があったら、1冊手に取ってみてほしい。その本の内容に興味があり手に入れた本だとは思うが、今は内容とはちょっと別の角度からその本を眺めてみてほしいのだ。たとえば、表紙やカバーは、どんな紙を使っているだろうか。だれがデザインし、どんな印刷所で刷っているだろうか。印刷をした印刷所の名前はわかっても、その本を綴じたのはまた別の会社だ。紙も、またインクにもそれをつくる会社があり、人がいる。

ロンドンを拠点とするタイポグラファ・著述家のロビン・キンロスは、近代に印刷が担った役割について、このように書いている。

知識を広める最重要手段としての印刷は、近代世界の発展の基礎になっている。印刷は中世的な考え方から近代的な考え方への移行を可能にし、またそれ自身に大量生産と標準化、専門化と分業という近代の諸特徴を内包しているのだ。

引用:ロビン・キンロス 著、山本太郎 訳『モダン・タイポグラフィ 批判的タイポグラフィ史試論』グラフィック社(2020年)p.14

都市を単一的な機能に特化したいくつかの部分にいったん分割し、それらを再度連携させることによって、あたかも都市全体をひとつの大きなシステムのように高効率で稼働させる——このような考え方は、都市以外にも、われわれの周囲にある「近代的なるもの」にあまねく観察することができる。

引用:門脇耕三『「シェア」の思想/または愛と制度と空間の関係』LIXIL出版(2015年)p.11

コミュニケーションは標準化されるか

そんな印刷と関わりが深いのがグラフィックデザインだ。印刷物を通して不特定多数に視覚的に伝達するコミュニケーションの役割も、印刷とともに発展してきた。印刷は標準化されたが、コミュニケーションも標準化されるのだろうか。

この記事では、関西を拠点に美術展の広報物やアートブックを数多く手がける芝野健太と、自身もアーティストとして活動しながら写真家・デザイナーとして美術や演劇に携わる松見拓也の実践に着目する。彼らの制作物を一見すると、明快でわかりやすい記号的なデザイン表現は見受けられない。しかし「わかりやすい」「記号的」という価値基準も、もしかすると近代的なるものなのかもしれない。両者の実践から、「わかりにくいデザインは何を伝えるのか?」ということについて考えてみたい。

現代の印刷のあり方を再設計する:芝野健太

芝野は現在、大阪の印刷会社ライブアートブックスに籍を置きながら、デザイナー・印刷設計者として活動している。前職は、版画工房と現代美術ギャラリー、デザインスタジオを有する大阪のノマルで、デザインを通した作品や作家への向き合い方や、シルクスクリーンによる物質としての印刷を追求したという。印刷業界は今も縦割り的枠組みの名残が強い業界だが、「なぜ印刷会社に入ったのか?」と聞くと「会社の細かなプロセスを見渡している人がいない体制に横に串を刺したかった。また、むしろそうしたクローズドな業界のネットワークに飛び込むことでそのネットワークを利用したいと考えて」と答えてくれた。

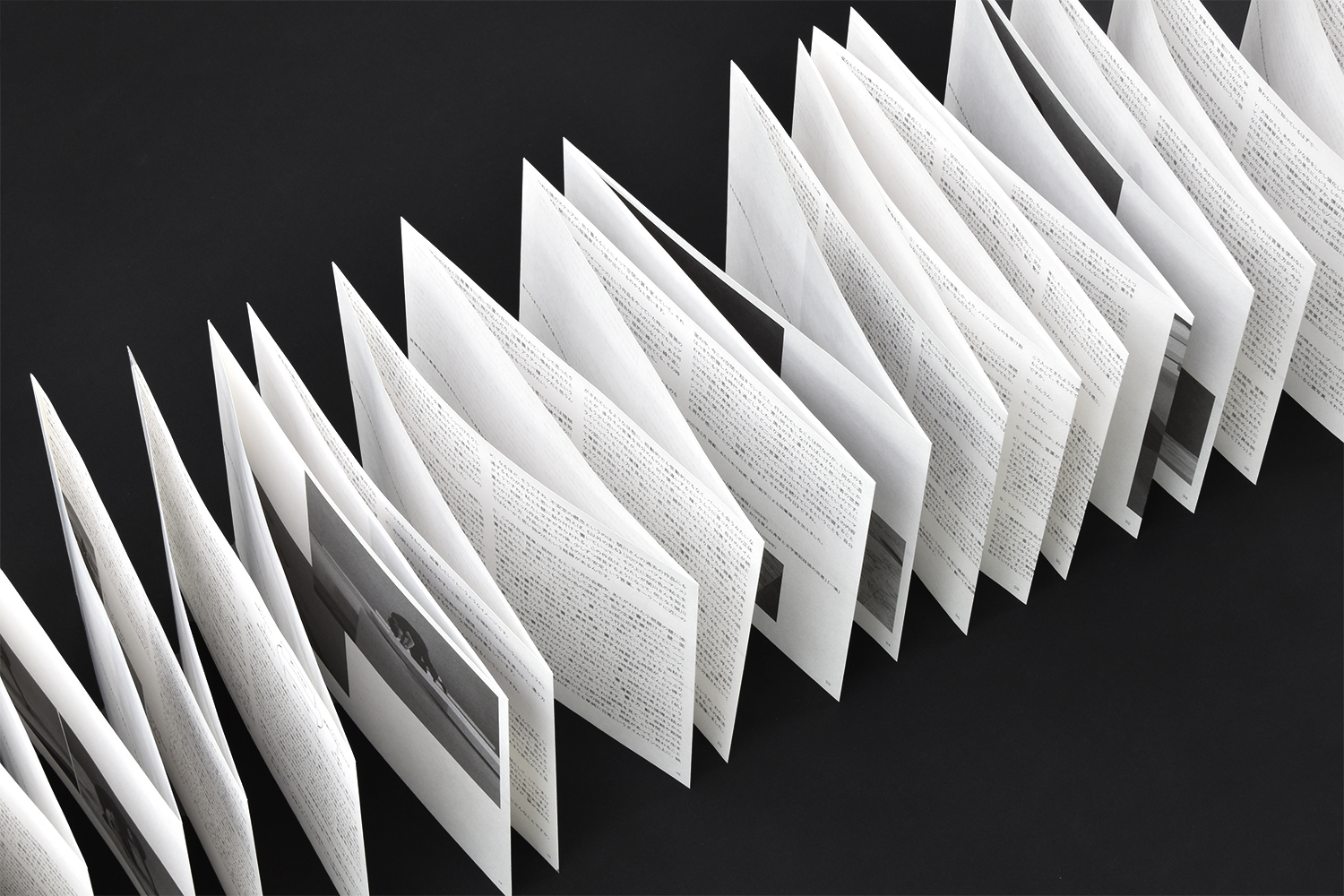

芝野が手がけるアートブックをよく見てみよう。たとえば「本の外側、どのように綴じられているか?」にまずは着目してみたい。

あるいは、「綴じられていない」本もある。記録集の本文はデータ化され、美術館のWebサイトを通じてダウンロード。自宅のプリンター・またはコンビニのネットプリントで出力する、という仕組みだ。読者は自分で出力した本文を紙ファイルで綴じ込むことによって本を完成させる。

美術にまつわる印刷の現場では、作品が持つ色味と印刷とをいかに近づけていくかというところに力点が置かれている。本来であれば発色がマチマチな各家庭のプリンターで刷ることは選択肢にすら上がらないが、ここでは読者自身が印刷をするということに力点がある。

ここで興味深いのは、芝野が手がける本は、大量生産ではなく少部数・マルチプルに、専門化ではなく一般化、分業から協業へ……といったふうに近代の印刷技術が持っていた思想とまるで逆の立場を取っていることだ。印刷も設計の対象ととらえる芝野は、印刷物そのものの設計のみならず、現代において印刷という行為が持つ役割や目的そのものを積極的にとらえ直し、実験しているのではないだろうか。

自己と他者の差異を尊重する:松見拓也

元来の展覧会や演劇における記録撮影では、客観的で主観が入り込まないことが良しとされてきた。客観的で標準的な「記録」に重きが置かれている。しかし、松見に話を聞いてみると彼のスタンスは少し違うようだ。

「自分が普段展示を見えているようにしか撮れないと思う。たとえば、展覧会場にいて撮影していたとして、その時同じ空間で見ている人の感じ、その日の天気の感じ、差し込む光の感じ……などで自分が見ている視点は変わる」と話していた。作品のまわりにある、一見すると余計で、日常的で、ありふれたものごとは、むしろ展覧会の鑑賞において切り捨てられないものとして彼はとらえている。

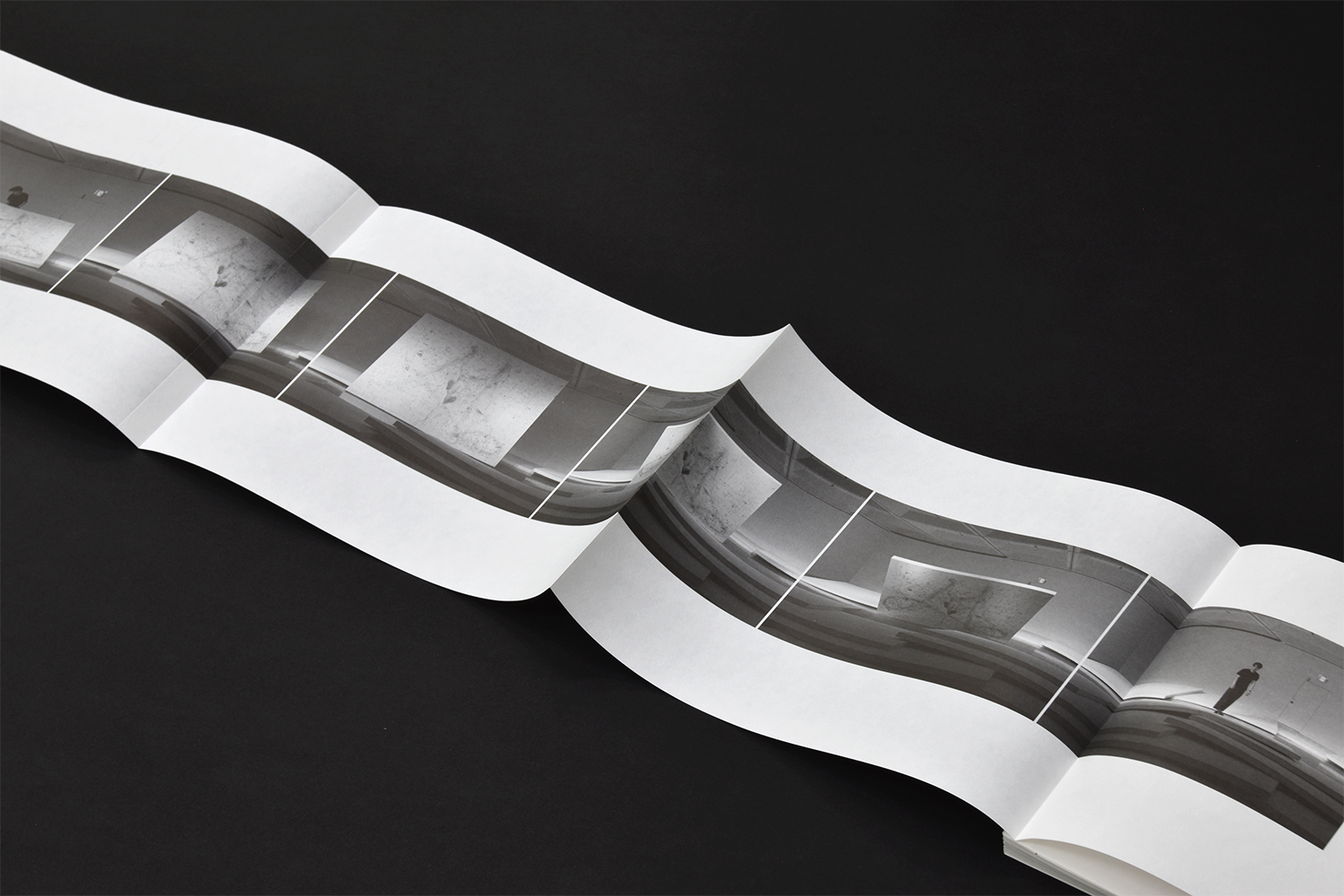

MASK[MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA]の5年の活動をまとめたアーカイブブックでは、展示期間中ではない「作品倉庫」としてのMASKを彼が撮影している。作品として展示されている状態ではないから、配置もどこか雑然としている。ここでも作品とそのまわりの、余計で日常的な諸要素が合わせて撮影されている。余計な要素に作品が隣り合うことで、むしろホワイトキューブでは見ることができない収蔵作品のダイナミックさが写し取られた。

わかりにくいデザインは何を伝えるのか

彼らがつくる、記号的ではない、一見するとわかりにくい本や写真は何を私たちに伝えてくれるのだろうか?

そこには、作品やアーティストの視点のほかに、その作品の最初の読み手としての彼らの視点が写真やデザインに潜んでいる。そして彼らが散りばめた視点は記号にならずに仄めかされることで読者を拍子抜けさせ、作品を新しくとらえ直させ、その読者だけの発見に導いてくれる。

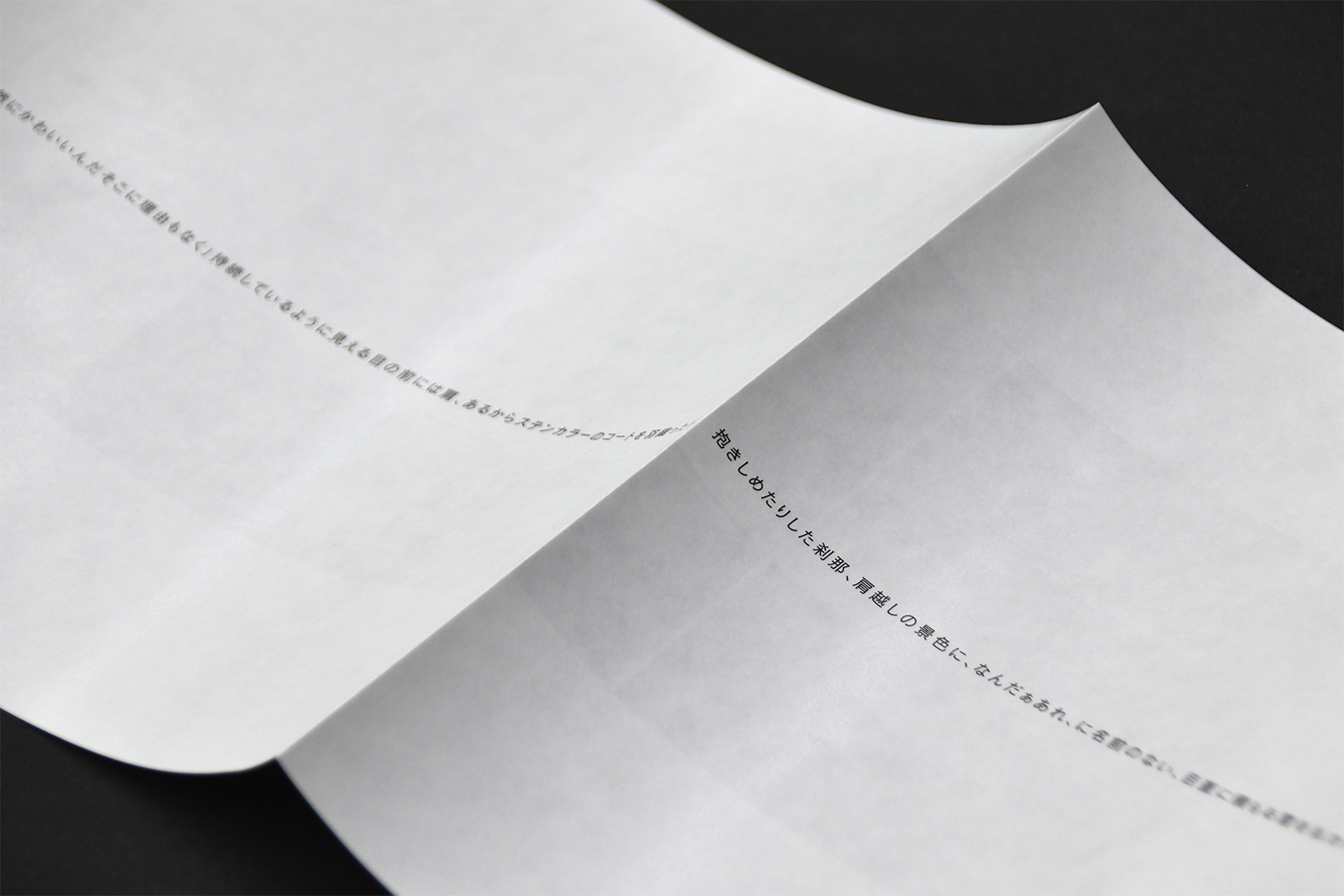

読むという活動は、ことば無き沈黙の生産にそなわるありとあらゆる特徴をしめしている。その時ひとは、ページをよぎって漂流し、旅をする目はおもむくままにテクストを変貌させ、ふとしたことばに誘われては、はたとある意味を思いうかべたり、なにか別の意味があるのではと思ってみたり、書かれた空間をところどころまたぎ越えては、つかの間の舞踏をおどる。

引用:ミシェル・ド・セルトー 著、山田登世子 訳『日常的実践のポイエティーク』ちくま学芸文庫(2021年)p.37

1990年福井県生まれ。2013年に京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業後、京都にてフリーランス。大学ではタイポグラフィを専攻。京阪神の芸術・文化施設の広報物や書籍のデザインを中心に取り組む。タイポグラフィや本のつくりを通して内容を隠喩し、読む人と見る人に内容の新しい解釈が生み出されることを目指している。