2025年3月14日(金)~23日(日)、大阪・北加賀屋の千鳥文化ホールにて、アーティスト木村直による個展「大阪にあったハンセン病療養所」が開催された。木村は「生活の場としてのハンセン病療養所の記録と継承」をかかげ、多様な表現活動を行っている。かつて西淀川にあった外島保養院に目を向け、制作された本展を、フィルムメーカー・小田香がレビューする。

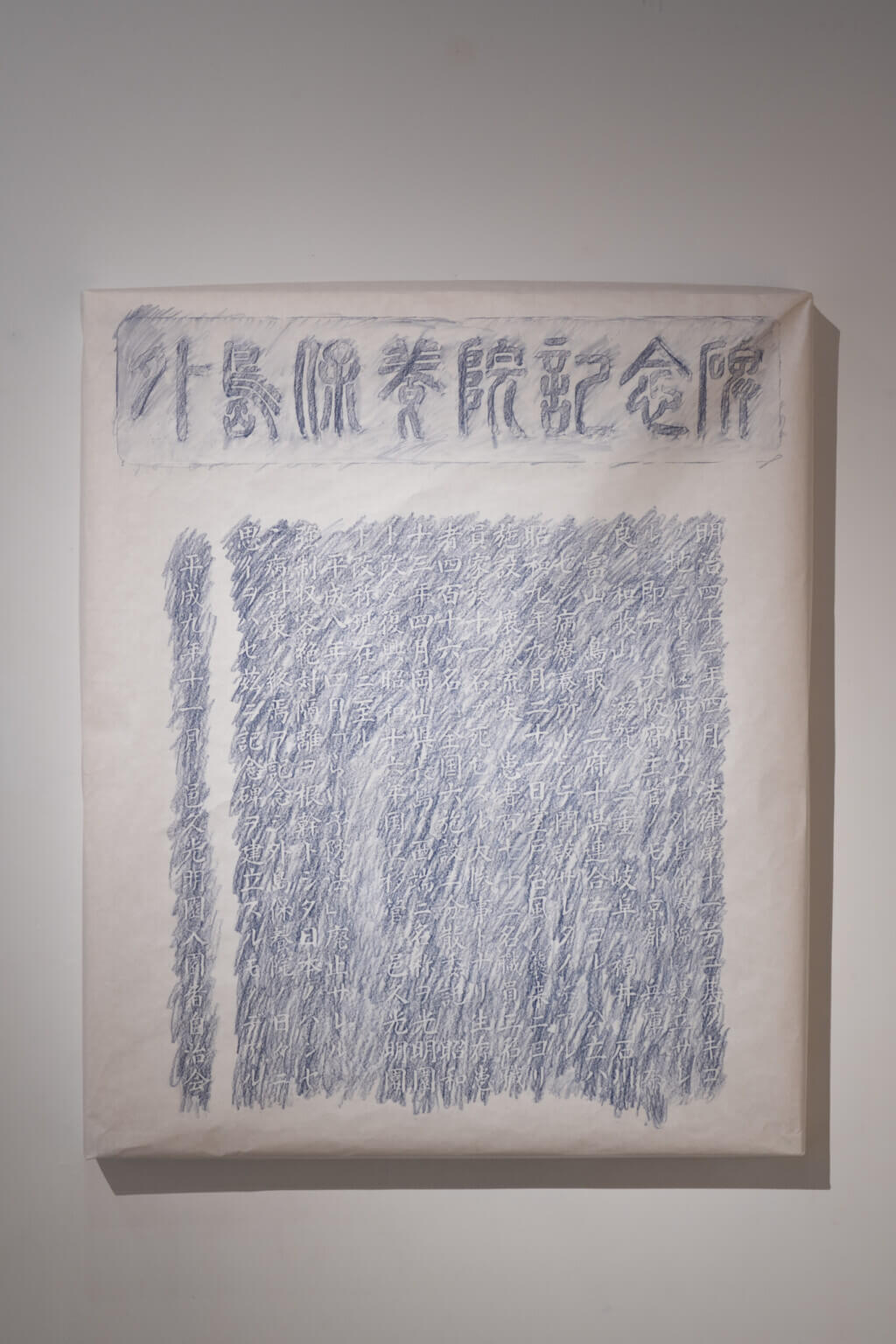

石碑に紙をあて、上から擦る。文字が浮かび上がる。写し取られた実寸大の紙が展示会場にあった。フロッタージュと呼ばれるらしい。凸凹を利用して文字や模様を写すこと。碑文には外島保養院の成り立ちから室戸台風による壊滅的被害、どのくらいの方々が犠牲になったか、その後の移転についてなどが、簡素かつ密に記されている。展示作家の木村直さんは、「私は外島保養院で暮らした人々のことを知らない。」という言葉からご自身のステートメントを書いている。「それでも、この場所に誰かがいたかも知れないと思って、ここで暮らした誰かのことを考えてみたい。」ここに誰かがいた、その人(々)に思いを馳せる。

展示は大きく分けると4つの表現形態で構成されている。外島保養院があったとされる場所を撮った写真群、全国にあるハンセン病療養所のうち6カ所を撮影した映像、国立療養所多磨全生園の柊木の垣根を記録したフォトグラム、そして外島保養院の石碑フロッタージュ。

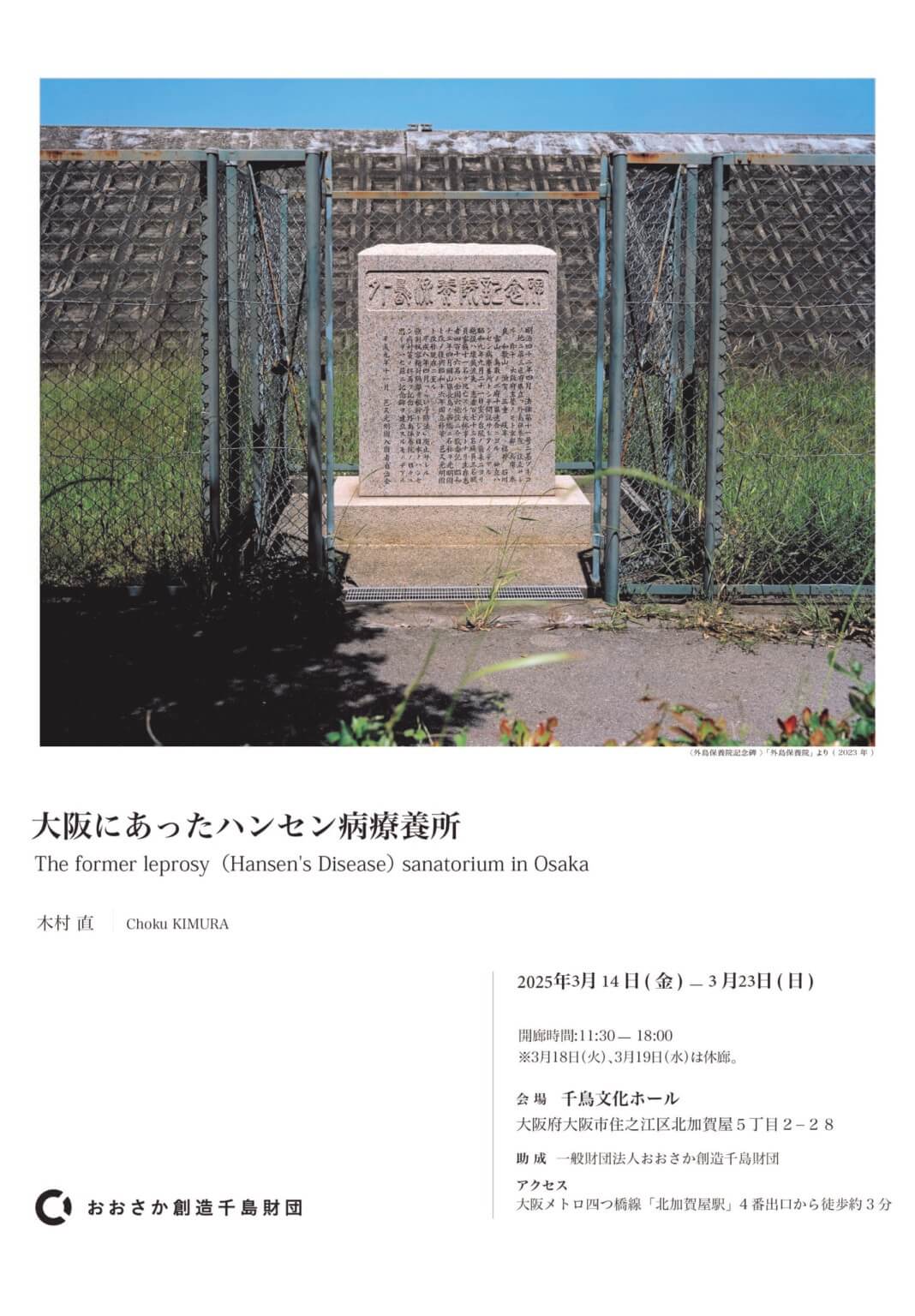

外島保養院跡地の写真群には、石碑を除けば、保養院があったことがまったくわからないほど痕跡がない。写真に写っているのは、倉庫のような工場のような建物、広めの道路、電柱、土手、川面、空。ただ石碑だけが、外島保養院をその場所に遺している。確かにそこにあったはずの療養所で人々が生きた日々。移り変わってしまった風景を眼差しながら、もう見えないもの、いない人たちのことを想像することは可能か考える。そしてそれを写すには。私もカメラを使う者のひとりとして、木村さんが撮られた写真を見ながら問いが降る。

6カ所の療養所からなる映像《療養所の風景 2019-2025》は、現在も入所者の方々が暮らす療養所の風景を映している。外島保養院のように、その痕跡が見えなくなってしまう前に、療養所の記憶をつないでいきたいという想い、土地の記憶が断絶しないようにと懸念する木村さんが収めた光景たち。

「母親が療養所に行ってたのがきっかけで、両親と一緒に2歳くらいのときから療養所行ってました。」お母様が医療に関わるお仕事の実習生として全生園にいた頃、伊郷芳紀さんという入所者の方から贈られた詩「らい園に美談などあるものか あらいでかというもの あなたもベロニカ」。それをそのままのかたちでタイトルとして引用。フォトグラムという技法をとっている。私はその技法のことをよく知らないが、カメラを使用せずに、印画紙上に直接物体を置いたり当てたりし、感光させることで像を写し取るらしい。柊木の垣根が、実寸台で濃淡激しく表現されている。らい予防法のもと、療養所を隔離するために植えられたとされる柊木。木村さんのお母さんが伊郷さんから受けとった詩から連想する療養所の厳しさを、私は想像するしかできない。だが詩は確かに木村さんのお母さんから木村さんに共有され、その言葉をもって柊木の垣根を写す木村さんの表現を、私は身体に入れる。

展示を拝見し感じたことなどを書く、というご依頼をいただいたとき、思い出す顔があった。石山春平さんと石山絹子さん。おふたりどうされてるかな、最近寒暖差激しいけども体調はどうかな、などの雑感が心に吹いた。2019年に10カ月ほど、おふたりの日常を撮影させていただく機会をもらった。春平さんはハンセン病回復者で、絹子さんと連れ添って50年以上になる。在廊中の木村さんにお話をうかがいながら展示を見ていると、おふたりと出会い、時間をともにできて心から有り難かった気持ちというのを思い出した。出会えて嬉しい、感謝している、入所者のみなさんがここに生きていること、生きていたこと、ともにあった暮らしの風景。それらを記録したい、みなさんがつくったものを保存したい、という木村さんの熱が、あの時間を呼び起こしてくれたのだと思う。

「私は外島保養院で暮らした人々のことを知らない。」木村さんは言う。私も外島保養院で暮らした人々のことを知らない。石碑以外なんの痕跡もない風景。木村さんの映像のなかにあった風景たちも無くなってしまうのだろうか。私はこの展示を身体に入れた。春平さんと絹子さんとの時間も入っている。もう見えない外島保養院に想いを馳せる。地表は道路や工場だが、川や土はまだそこにある。見えないが、あったことをつないでいこうとしている人間はまだいる。

小田香 / Kaori Oda

1987年大阪府生まれ。フィルムメーカー。2011年、ホリンズ大学(米国)教養学部映画コースを修了。卒業制作である中編作品『ノイズが言うには』が、なら国際映画祭2011 NARA-wave部門で観客賞を受賞。東京国際LGBT映画祭など国内外の映画祭で上映される。2013年、映画監督のタル・ベーラが陣頭指揮するfilm.factory (3年間の映画制作博士課程)に第1期生として招聘され、2016年に同プログラムを修了。近作では、2022年に豊中市立文化芸術センター「とよなかアーツプロジェクト2022 リサーチ企画」の委嘱を受け、太平洋戦争・沖縄戦で多くの住民が命を落とした自然洞窟ガマをテーマにした中編『GAMA』を製作。2024年、3年にわたり、日本各地の地下世界をリサーチし制作した、最新長編『Underground アンダーグラウンド』が遂に完成、東京国際映画祭2024 Nippon Cinema Now部門でワールド・プレミア上映後、ベルリン国際映画祭フォーラム部門に参加。

会期:2025年3月14日(金)~23日(日)

会場:千鳥文化ホール

外島保養院は、1907(明治 40)年に公布された「癩予防ニ関スル件(法律第 11 号)」に基づき、全国 5 ヵ所に設置された公立療養所の一つとして、1909(明治 42)年に現在の大阪市西淀川区に開設されました。しかし、1934(昭和 9)年 9 月 21 日未明、史上 最大規模の「室戸台風」が高知県室戸岬付近に上陸し、大阪を含む京阪神地方に甚大な被害をもたらしました。外島保養院の施設 はほぼ全壊し、入所者 597 名のうち 173 名が命を落とし、職員や工事関係者を含む犠牲者は 196 名にのぼりました。

この悲劇の主因は、療養所に適さない 1 級河川の河口、海抜ゼロメートル地帯に建設されたことにありました。さらに、差別を背景とした反対運 動によって移転計画が実現しなかったことが災害を深刻化させ、「ハンセン病への差別が生んだ人災」と言われています。

現在、外島保養院の跡地は工場地帯として再開発され、当時の面影はほとんどありません。これらは、未来の全国のハンセン病療養所の姿なのではないかと考えられます。それ程までに、日本の全国のハンセン病療養所は次世代への継承をどのように行うか、個 別具体的な構想が外側から見えてきません。そこで本展では、外島保養院の現在の姿に焦点を当てつつ、人々の記憶から消えつつ あるハンセン病療養所の景色を考察します。

参考文献:「大阪にあったハンセン病療所 外島保養院」外島保養院の歴史をのこす会(2017年)

(展覧会ステートメントより)