パンダが見られるテーマパークとして知られる、和歌山県白浜町のアドベンチャーワールド。1978年にオープンし、動物園と遊園地が一体になった地方施設の典型とも言うべき存在だが、昭和から平成、令和へと続く時代の流れのなかで、国内のレジャー産業が見舞われてきた厳しい自然淘汰の試練を見事にサバイブし、今日、当時の高度経済成長期の名称そのままに、魅力的なブランディングに成功している。そうした「生命力」を感じさせるアドベンチャーワールドで、関西を拠点に活動する現代美術アーティスト・前田耕平による展覧会「動物園の未来ラボ アーティストリサーチプロジェクト『あわいの島』」が、2024年12月29日(日)まで開催されている。この「動物園」と「現代美術」の掛け合わせの内に、外部からはうかがい知れないアドベンチャーワールド側の実験性と、それに応じる作家としての前田の卓越した力量が存分に感じられた。

展覧会はアドベンチャーワールドの園内に深く入った建物の2階で行われており、おみやげのグッズ売り場やカプセルトイなどが並ぶ喧騒を通って、エスカレーターで会場に上がる。降り口の反対側には、奇妙な形状の着ぐるみたちが客を見下ろすように展示され、まるで“戦隊もの”のイベントで使われたキャラクターの衣装展示のように場に馴染んでいた。そしてその背後には、白い巨大な繭のようなハリボテの構造体が置かれていて、裏側に回り込むと、なかが映像作品を写すスクリーンとなっていた。

あわいの島

この映像作品の場面設定は、周囲が海に囲まれた「あわいの島」と呼ばれる孤島である。そこは、飼育されている動物たちが住む動物園に似た閉鎖空間であり、飼育されている動物に加えて、動物の世話をする立場の者たち、そして境界を超えて侵入してくる島の在来動物たちとの相互的なインタラクションとその生態系を描いたものという設定がなされている。ここで取り上げられているのは、つまり、動物園そのものだ。それが内包する倫理的な問題や自然保護にまつわるさまざまな課題、そして前田が常づね問題意識として抱く、世界を観察することによって喚起される認識論的な自然のとらえ方などが、「あわい」という興味深い括り方のもとに浮かび上がってくる。

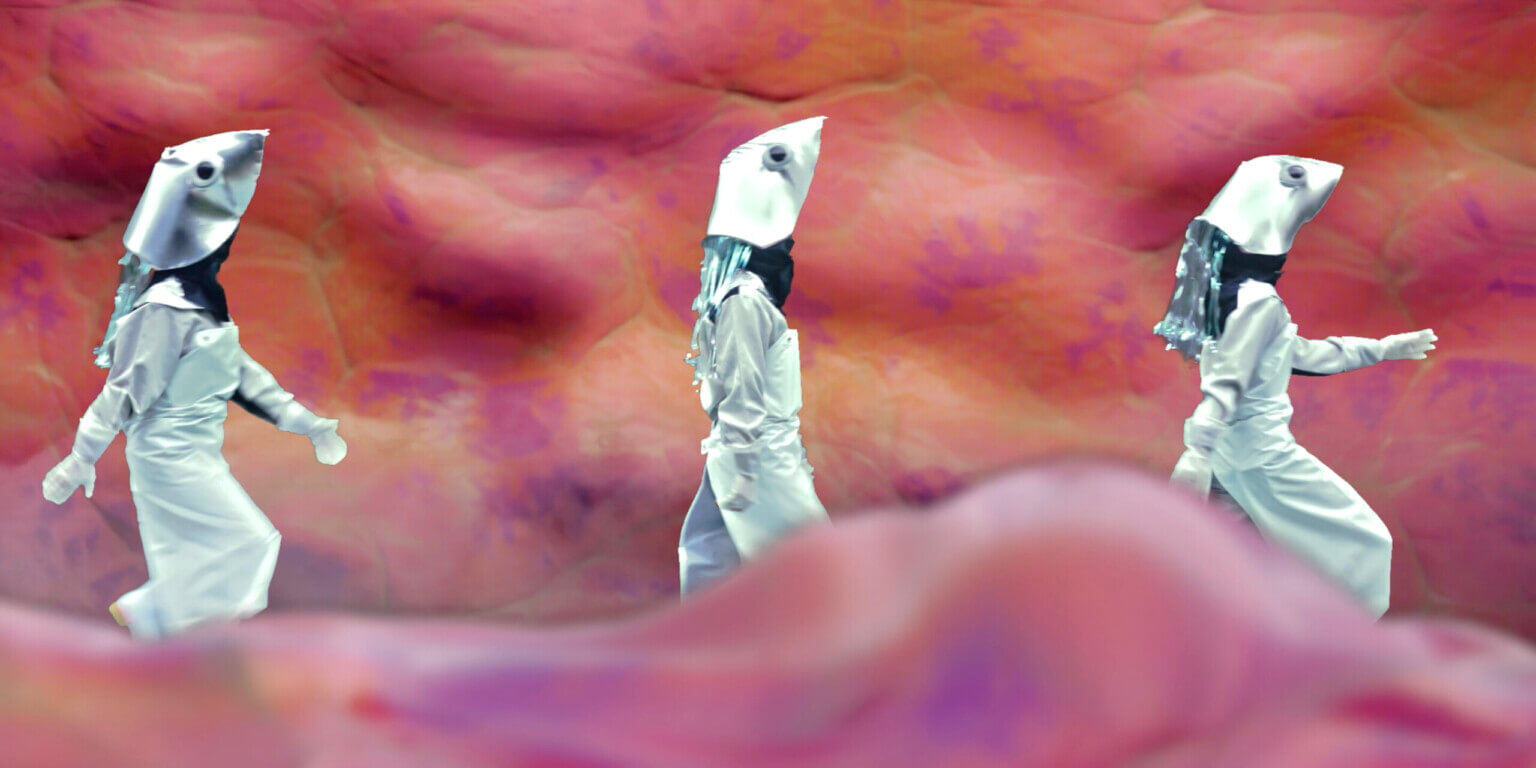

何やら動物に似た多種多様な「着ぐるみ」を身にまとった者たちが、集い、行進し、岩場で戯れ、踊り、歌う。銀色に光る魚の頭部をもつ白衣に身を包んだ者、ドレッドヘアのような赤い毛で覆われ、それらをなびかせながら動き回る獣、頭部がキリンのように長く、両手部分が青い翼となった鳥のような生き物、全身が藁で覆われ、乾草の山のような様態で動きまわる者など、それらは異形の怪奇さを漂わせつつ、ハンドメイド感満載の風貌によって、恐れよりもどこかユーモラスな親近感を覚えさせる。

映像の背後には、興味深い音楽が流れる。いわゆるプログレ系の前進性とアバンギャルドの葛藤を動機とする直線的なエネルギーを感じさせる音楽で、着ぐるみの登場人物たちはその音楽に突き動かされ、そして何かに取り憑かれたかのように、自分に与えられた役を演じていく。前田が設定した「港」「食堂」「山」「祭事場」「洞穴」の5つのシーンが、言葉を介さずノンバーバルで淡々と進行していき、この作品が扱う世界が、言語を介さない動物界の設定であることを暗示する。光と色の使い方も印象的で、着ぐるみに使われた色彩の配色や、突然フラッシュバックするように切り替わるスタジオ照明のセッティングなどに、昔のサイケデリック・カルチャーへの参照が絶妙な配慮とともに感じられた。場面の切り替わりや、異種の場面のつなぎ方などの編集にも新鮮さがあり、映像をよりエッジの効いた表現へと押し上げる方向に作用していた。これらの作品の統合のさせ方や視覚的な魅力のもたせ方は、前田の視覚芸術作家としてのセンスの現れだろう。

「儀式」めいた状況が意味するもの

だが、全体でもっとも印象深かったのは、登場人物たちの「何かに取り憑かれたかのような」動き方である。作品として、作家が脚本を書き、演者の動きを考え、出された指示に従って演じることを考えれば当然とも言えるが、そこには演者個々の意識が有機的に浮かび上がる余白のようなものが不在なのだ。その代わりに指示を受けて動くことを待つ、演者たちの没個性的な空虚さが際立って感じられた。

作品の冒頭、展示でシアターの役目を果たしている白い大きな繭玉が、まだ夜が明けきらぬうちに方舟として「あわいの島」の港に流れ着く。港では従者たちが整列して方舟を待ち構え、方舟のなかから出てきた動物と入れ替わりに、数匹の動物たちが船のなかへと入っていく。それはまさに「儀式」であった。定められた規範に則って、何ら感情や思考を介在させることなく、また規律を乱すこともなく、淡々と“正しく”ことが進んでいく。映像を見る観客は、まさしくその現場となった巨大な繭玉の前でそれを追体験することになる。「儀式」の行為の理由を問うことは意味がない。なぜなら、それは“そう定められている”ことを前提とし、またそれが向かう目的も、“まったく疑う余地がない”ものとしてそこにあるからだ。

この冒頭の「儀式」のシーンが設定する価値観のトーンが、余韻のように作品全体に響きわたる。続く「食堂」のシーンでは、第三者が見れば意味も目的もよくわからない白衣の半魚人たちが整然と行進する場面や、動物たちの動きを真似る着ぐるみのパフォーマーたちが岩山でアンニュイに過ごす情景(「山」)、あるいは後半、すべての登場人物たちが一堂に集い、楽器をかき鳴らしながら、歌い、踊る狂乱的なパーティのシーン(「祭事場」)など、「何かに取り憑かれたような」演者たちの動きに、「儀式」がもつ規範の強制性とその無自覚・無批判な受容の構図が、作品の演出上必須となる指示の関係性とは別の位相で立ち上がってくる。

なぜこうも、「儀式」めいた状況が気になるのか? 前田は、動物園を何か宗教的な営みとして提示しているのだろうか? いや、実はまったくそうではないだろう。前田の意識において、儀式的な様相は、規範と境界によって規定される集団が、自らを維持するためにもつある種の“知恵”としてとらえられているのではないか。個々の意識を超え、その目的に合意し、無目的にみなが進んで参加することが「掟」として了解されていること。その行動様式が集団を形づくる規範であり、「儀式」はまさしくその規範の「象徴」なのだ。前田は、意識的か無意識的かは不明だが、「制度としての動物園」を際立たせる方法として、そうした状況を参照することになったのではなかろうか。

動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト

前田はこの作品を制作するにあたり、2022年にアドベンチャーワールドと共同で「動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト」を立ち上げ、2年にわたり、さまざまな角度から動物園について詳細かつ広範囲なリサーチを行った。その内容は驚くべきものだ。まず、パーク内で働く36名のスタッフに半年をかけてインタビューを行い、彼らの仕事内容や課題、意見、あるいは思い描く動物園の理想像などを聞き出した。また飼育スタッフをグループに分けて、「動物はこのアドベンチャーワールドをどう感じているか?」というテーマについて「動物の個体の立場になりきって」グループディスカッションをしてもらい、動物に最も近い飼育員たちが感じ取るところの動物たちの意識の見立てを収集した。

飼育スタッフが日々動物と対峙するなかで感じる意識や感情。誕生した個体に24時間張りつく激務とその喜び。1日のエサの量やそれを毎朝準備する膨大な作業量。パーク内の広報・営業・接客などの飼育以外の業務。あるいはスタッフ・ローテーションといった細々とした実務などの、外部からは知りえない知識と理解が前田の身体に染み込んでいく。彼は、そうした動物園の実態への「観察」を通して作品制作に臨んだ。5つのシーンから構成されたこの映像作品が、巷に溢れかえる消費的な映像の軽さとは、本質的に異質な印象を抱かせるのはそのためだ。

そもそも、動物園がこうしたプロジェクトを行うこと自体が注目すべきことである。アドベンチャーワールドの説明によれば、「いのちをみつめ、問いつづける。いのちの美しさにきづく場所」という、生命の尊厳を問う思考を活動理念としたことから、「動物園のこれからの存在意義を社会に問い、『いのちの循環』のデザインをともに考える活動」として、現代美術アーティストとの共同制作に至ったのだという。その姿勢から想起させられるのは、動物園に向けられるまなざしに対する彼らの意識の在りかである。

今日、動物の生きる権利や尊厳に照らせば、動物を捕獲し、自由を奪い、檻に閉じ込めて観覧させることの倫理的な是非が問われるのは当然であろう。しかしその一方、動物園で動物たちの「いのち」に直接触れることは、地球規模で進行する人間を含めた生態系の変質に意識を向けることにもなるはずだ。動物園は今、博物館施設として極めて深刻な岐路に立たされており、アドベンチャーワールドは、その事実と目をそむけずに対峙し、動物園の未来を模索しようとしている。そうした強さが、彼らの経営を支える基盤の一部になっているだろうし、未知なるアートの領域に足を踏み入れることで、何か解決のヒントをつかもうとしているのだろう。そして同時に、彼らの真剣さが、前田のリサーチへの驚くべき協力体制となり、彼に高いモチベーションを与えたことは疑いようがない。

作品に登場する頭部が魚となった白衣の人物たちは、実はアドベンチャーワールドで実際に働く飼育スタッフたちである。作品中の前田の設定では「供給者(魚)」と呼ばれ、“やがて島民(=飼育される動物たち)に食べられてしまうが献身的に島のあれこれをサポートする存在”とされている。この「供給者」はいわばエサでもあるのだが、この作品において最も重要な部分は、人間たちが着ぐるみを着て動物園の動物を演じ、動物園というかりそめの生態系を表現していることである。それは、人間と動物の間で「見る側」と「見られる側」の立場を逆転させることにより、ファミリー向けの健全な娯楽であるはずの動物園が、実はその内部に黒人奴隷制度にも通じるおぞましい人間の利己主義を潜ませていることを人々に啓発するという、極めて重苦しい意味をもつ。さらにそこに、この作品の制作を委嘱したのが、その動物園であり、ほぼすべての撮影がその動物園内で行われ、その出来上がった作品を動物園を訪れた人々が、それが制作された舞台セットのなかで鑑賞するという、幾重にも意味の層が折り重なる。これは、動物たちの物語ではなく、人間の悲哀の描写なのだ。そこから否応なく、動物園という制度が厳然と立ち上がってくる。

「あわい」という、観察されたありのままの状態

だが、ここで注目したいのは、この問題の深刻さや複雑さと相反して、前田の作品にはシリアスさがまったく感じられないことだ。ハンドメイド的な着ぐるみの身近な感じとユーモアは、演者たちの従順な行動様式が際立たせる動物園の“殻”の内側で、疑似的な祭事の装いを帯びたふるまいとして現れる。そのファンタジックなユーモアのトーンが、動物と人間をひとつの枠のなかに混在させるのに大きな役目を果たす。それはちょうど世界各地の民俗芸能で、動物の面をつけた動物を演じる者と、人の面をつけた演者がひとつの舞台で混在している場を想起してみればわかりやすい。そこでは信仰の精神性の土台の上で、動物と人間の意識がつながり、笑いとファンタジーのかりそめの現実が繰り広げられる。

前田の作品において、そうした作品を支える「精神性の土台」にあたるものが、作品のタイトルとなった「あわい」であるように思えてならない。この「あわい」を英訳しようとすると、おそらくambiguousとなるだろう。これは、2つ以上の意味が同時に存在する両義性を示す論理的な言葉で、翻って「不明瞭な」といった意味ももつ。しかし私たちが日本語で使う「あわい」は、2つの事象の間(あいだ)について、それが混在しているままの「状態」を指し、「論理」ではなく「状態」を記述する。

つまり前田は、観察者なのだ。彼は、芸術としてのアウトプットを試みるのにあたり、自身の興味が掻き立てられずにはいられない、そこにある数々の驚くべき魅力、複雑に入り組んだ制度的な構成、動物園で働く人々の熱意や葛藤、そして自身が愛してやまないさまざまな生き物に心を奪われ続ける。彼にとって芸術とは、問題の解決でも、未来への提言でもない。ましてや鑑賞者の人生を先取りして生きる意味を伝えることでもない。彼の芸術は、観察者として彼が得た驚きや感動を、鑑賞者とともに共有することなのだ。アドベンチャーワールドが抱える、倫理的、制度的、社会的に極めて興味深くまた特殊な状況を、彼はできるだけそのまま記述することを選び、そしてそれを「あわい」のまま提示することとしたのだ。

前田はこれまでも常に、観察者であり続けてきた。前田は、自身の短い紹介文において「自身の身体的な経験を拠り所として、人と自然の関係や距離について興味を抱き、作品を制作する作家」といったふうに説明されることが多い。ここで言う「自身の身体的な経験」とは、彼が興味をもった「人と自然の関係や距離」を観察するための、その観測地点をより盤石なものとする足固めのような行為を指す。

たとえば、2019年に京都市立芸大ギャラリー@KUCAで開催された個展「パンガシアノドン ギガス」では、タイで行われる魚を放流して徳を積む仏教の習いを体験するために、現地に出向いて漁師の捕獲した大ナマズを買い取り川に放流する行為を実際に行った。また2021年には、京都から大阪の北加賀屋にあるSuper Studio Kitakagaya(SSK)に活動拠点を移すにあたり、京都から北加賀屋までの移動を、自作の筏を使って川を下ることで実践し、それによって物理的距離を身体に刻み込んだ。2022年からは、京都の市街地を流れる水路・高瀬川に生息する生き物を調査する「高瀬川モニタリング部」と名づけたプロジェクトを主宰し、仲間を募って定期的に調査も行っている。そこでは、人間の視点をいったん離れ、川に生息する生物やゴミの視点から、生態系や人間の社会に想像をめぐらせる取り組みを続けている。

そこから浮かび上がるのは、前田の生まれ故郷、和歌山県田辺市出身の南方熊楠の思想である。熊楠の粘菌の生態をめぐる洞察は、現代において今なお多くの示唆に富む。彼は地元民から畏怖を込めて「テンギャン」と呼ばれていた。深い森のなかで天狗のように動植物と意識を交わせたと思われていたからである。少なくとも熊楠は、人間の視点を離れた思考を獲得していた。ドイツの生物学者ユクスキュルは「全ての生物が独自に時間・空間を知覚し、主体的に世界を構築している」【1】として、その世界観を「環世界」と呼ぶ。前田の自然へのあくなき興味を駆り立てるものは、この熊楠やユクスキュルの「環世界」的な視点にほかならない。だからこそ、彼は観察者としての実体験にこだわり続けるのだ。

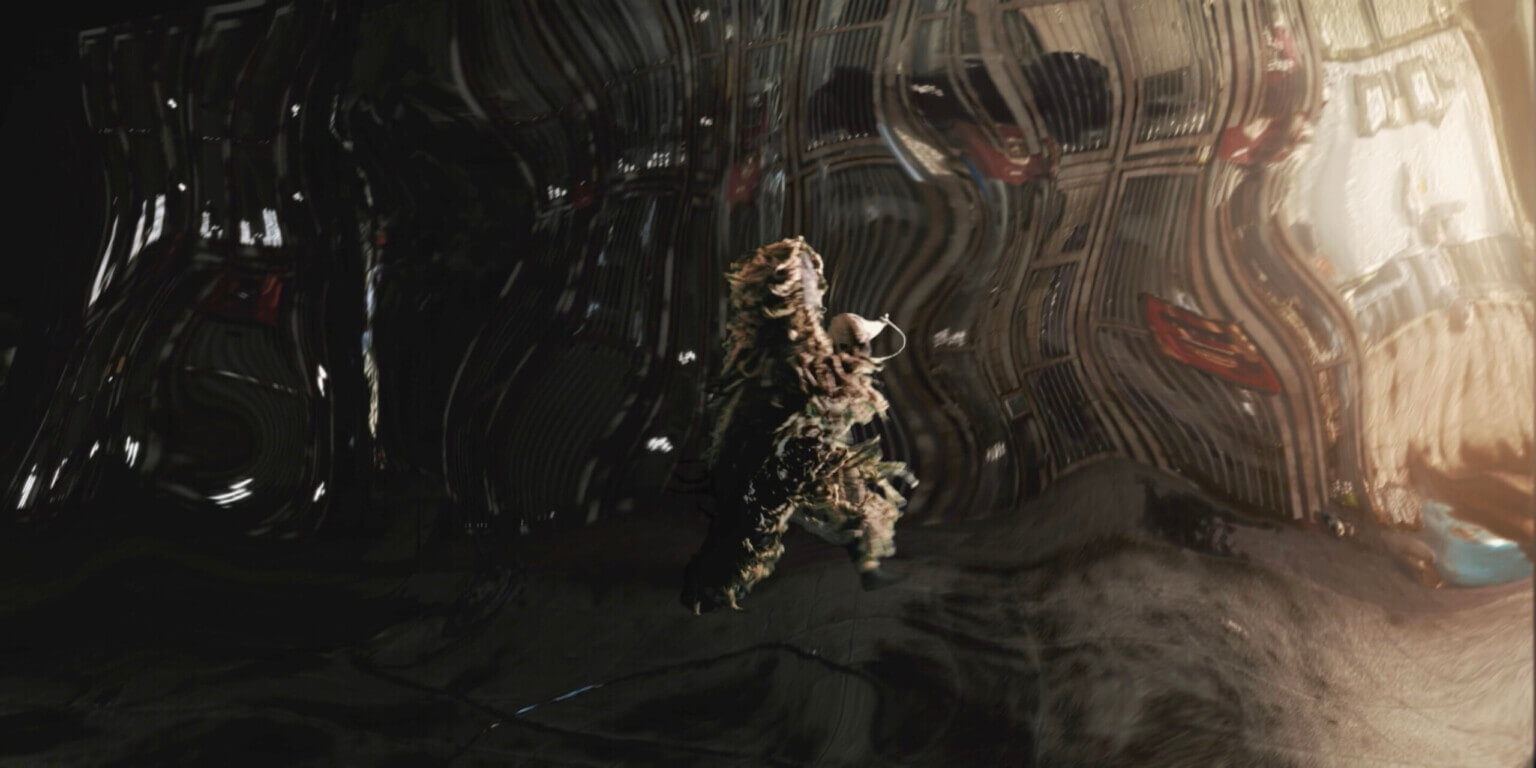

「あわいの島」の作品中、規範に身を委ねて没個性的に行動する動物たちの間をすり抜けるように、自由に動き回る生き物がいる。全身が茶色い長い毛で覆われた「媒介者」と呼ばれるキャラクターで、前田自身が演じている。いや、演じているのではなく、この作品の制作者である前田本人であると言うべきか。「媒介者」は、この物語のすべてを動機づける存在であり、島の内外を自由に行き来できる唯一の存在である。そして劇中における彼の存在意義は、作品を観る鑑賞者のものとは違う、さらに別の外部的な視点の提示にある。それは、この映像を撮影するカメラがとらえる視点でもない、アドベンチャーワールドという現実を観察する前田自身のリアルな視点の在りかを示す、いわば劇中劇的な明示なのだ。もしこの作品を観た鑑賞者が、そこに芸術を感じたとしたら、それは、前田自身が感じ取った感動や驚異、あるいは心の揺さぶりを共有できたからに違いない。

【1】高瀬川モニタリング部「高瀬川モニタリング部通信2023年度ダイジェスト」(2023年), p5

大島賛都 / Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

動物園の未来ラボ アーティストリサーチプロジェクト「あわいの島」展

期間:2024年9月13日(金)~12月29日(日)

会場:アドベンチャーワールド内センタードーム2F

料金:無料 ※別途入園料金が必要

主催:アドベンチャーワールド

共催:紀南アートウィーク実行委員会

協力:ROCA