茨木市福祉文化会館にて、2025年9月12日(金)から「ライフライン」と名づけられた展覧会が開催されている。展覧会のキュレーションを担当したのは国立国際美術館の福元崇志である。キャリアをスタートさせたばかりの若い作家から、松井智惠、O JUN、今井祝雄といったベテランを含む9名の作家が参加したグループ展だ。筆者が訪れた9月13日(土)には、ツアー形式のトークが行われ、そちらに参加しながら展覧会を観た。

私たちが“ライフライン”という言葉を使うようになったのは、いつ頃からだろう。少なくとも30年前の阪神・淡路大震災の頃は、今日のように誰もが知る言葉ではなかったはずだ。3.11の途方もない被害を目の当たりにし、地球規模で人類活動を停止させたコロナ禍を経て、今やこの言葉はしっかりと私たちの内にある。それが指し示す意味に思いを馳せれば、際立つのは、災害などで押しつぶされ消えそうになったたくさんの命であり、その重みであり、またそれを支えたいと思う人々や社会の意思である。一方、そこで語られる生と死は、“ライフライン”という言葉の広まりとともに抽象化し、意味の空白とともに私たちの懐に収まっている。

会場となった茨木市福祉文化会館は、1981年にオープンした施設だ。会館の背景には、福祉と文化をひとつの文脈でとらえ、文化や芸術は、人の命をつなぐライフラインであると見なす驚くべき先駆性がある。本展を企画した福元が、その点を意識したことは想像に難くない。それは、この施設が2024年に役目を終え、すでに取り壊しが決定しているという事実によってより意味を増す。と同時に本展は、“ライフライン”という言葉の取り扱いの難しさと、その裏側に張りつくある種の虚無をも明らかにする。

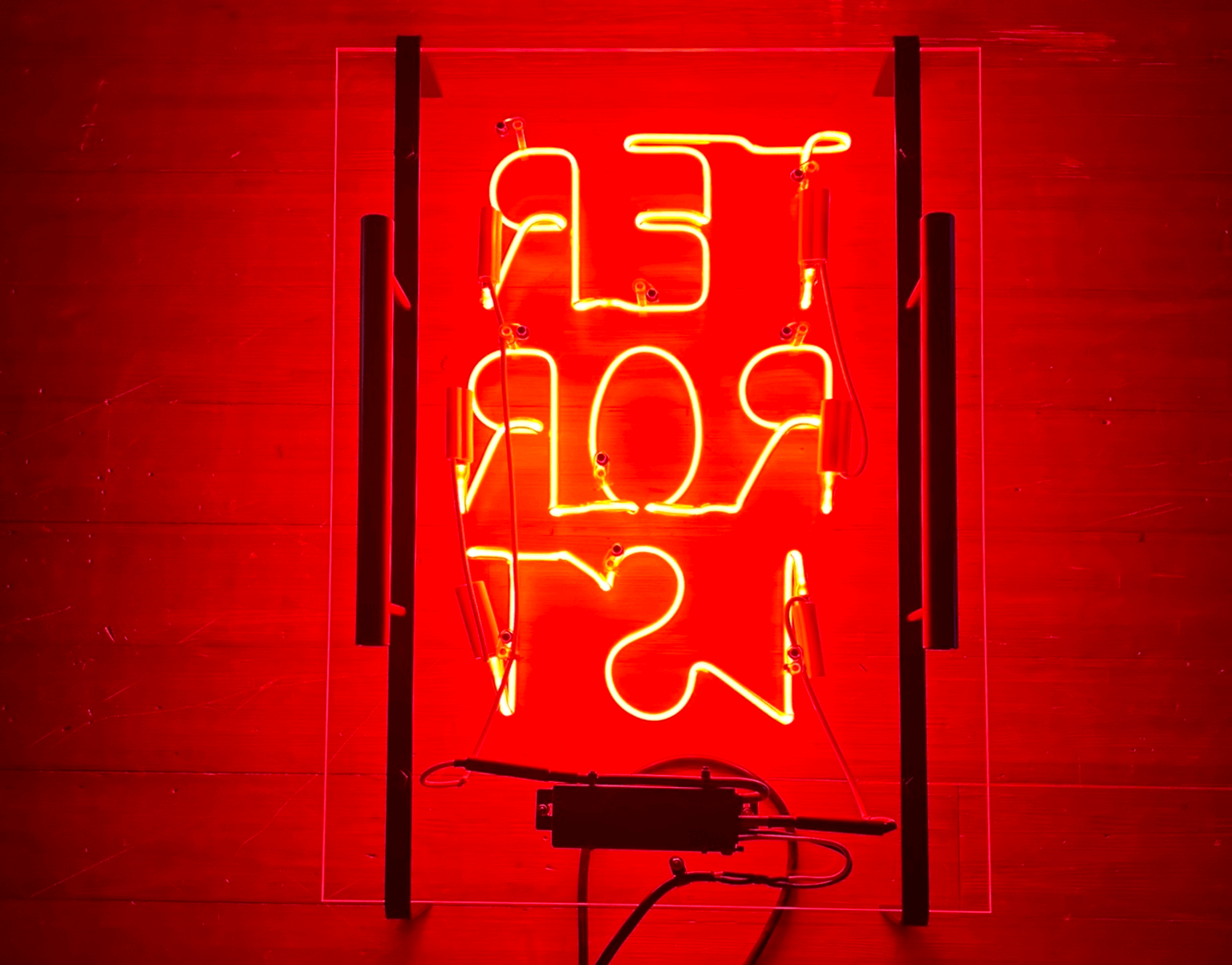

まずそのことは、観客が本展で最初に目にする国谷隆志(1974年京都生まれ)の作品が展示された空間に立ち現れる。スタッフの案内にしたがってエレベーターで5階に上がると、そこは観客が誰もいないホールとなっていて、整然と並ぶ赤い座席の列が目の前に広がる。ステージ上にはネオン管を使った言葉の作品が数点、持ち手の付いた金属製フレームに収まり字面を伏せた形で舞台に置かれていた。

上から覗き込むと、鏡面文字となった「TERROLIST」「ARTIST」「TROURIST」といった言葉であることがわかる。読まれることを拒まれた言葉。読むべき観客の不在。それらが示すのは、消去された人の営みであり、またすべてが静寂のなかに納まる平穏である。静けさは誰も困らせず、だからこそ異議も出ない。それは逆説的に、ギャラリートークの最中、たまたま舞台上で福元が、座席に座る参加者に向けて「TERROLIST」の言葉をあしらった作品を手に持って掲げた瞬間——あらゆるものが息を吹き返し、人の営みとして流動化したことで——偶然にも示された。死から生への転換の一瞬だった。

順路は、建物の5階から地下2階へ下りながら観ていくよう配されており、展示にも上から下へと重力に沿った垂直方向の軸線が存在する。最も底の部分となる地下2階には、松井智惠が中心となりO JUNに声をかけて手がけた、展示空間全体におよぶウォールドローイングが待ち受けている。本作についてはあとで詳述するが、まず触れておきたいのは、そこに広がる光景が、見まごうことなき命の証だということだ。つまりこの展覧会のテーマ「ライフライン」とは、“不在”と“存在”、あるいは“死”と“生”という建物の最上階と最下部の二極をつなぐ、命の存在を証明する“ライン”でもあるのだ。その合間の各階層に、さまざまな作家の作品が水平方向に展開される構造となっている。

ホールがある5階から1つ階を降りた4階には、田中真吾(1983年大阪生まれ)と勝木有香(1996年大阪生まれ)の作品が展示されている。田中は素材として火によって焼かれた材料を使い、立体作品や部分的に焼いた木材をスケルトンのように組み合わせたタブロー的な作品を展示していた。《trans(cube #09)》(2015年)は、正方形の紙を集積させてつくった白い立方体の塊の一角に火をつけ、火が紙片を焼きながら意外な形象を浮かび上がらせる作品だ。火が、固められた紙を燃焼の作用で黒く炭化させ、まるで黒い無数の花びらがつぼみの凝縮から解放されて開花していくかのようだ。その手法の鮮やかさと、焼成が生み出す炭化した細部に宿る造形の美しさに、思わず息をのむ。田中が扱う火は、象徴性よりも、それが生み出す視覚の“意味”としての特殊性を喚起する。

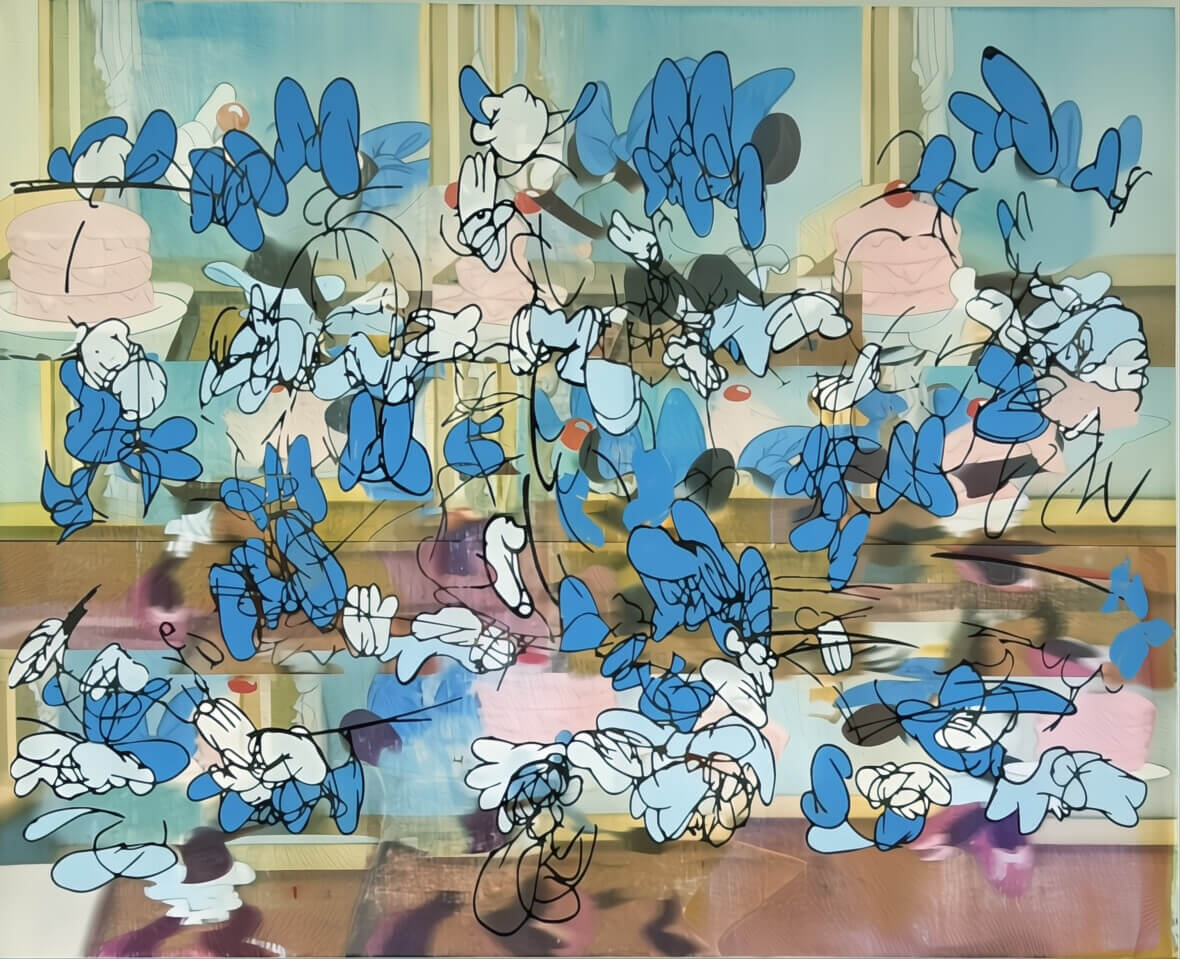

勝木は、誰もが知る米国の有名プロダクションによるアニメーションのフレームをトレースし、元のキャラクターがわからないほどに線を消去することで、同プロダクションの作品クオリティを伝統的に価値づけてきた流麗な線描とリズムを、自作として引用する。著作権管理にまつわるその特権的な政治性を俎上に上げた作品とも読み取れなくもないが、テーマは動くものの“動き”を抽出し、レンダリングする試みだ。このフロアでは、展覧会テーマは自然の現象や視覚的実験へと広がっていく。

3階では、今井祝雄(1946年大阪生まれ)と稲垣元則(1971年大阪生まれ)の2人の作家の作品をメインに展示が構成されている。具体美術協会の最年少作家として知られ現在も活動を続ける今井は、このフロアで、《Two Heartbeats of Mine-II》(1976年/1993年)と《分身の術》(2003年)を展示している。前者は、1975年とその翌年に録音した自身の心臓音の2つの音源を、天井から吊り下がる向かい合う2つのスピーカーから流して聴かせる作品。1年という時間を隔てた1人の人間の存在が、別々の人物であるかのような印象をもたらす。

一方、《分身の術》は、まず陶器の“招き猫”を用意して型どりを行い、その本体を床に落として壊す。次に、砕け散った破片——全部で27片であるが——すべてを拾い集め、それらを一つひとつ、型から生成した招き猫の素焼き27個に組み込んでいく。そうして再生させた27体をもって、オリジナルの1体を補完的に再生するという作品である。今井は、物事の本質を浮かび上がらせるべく、その存在を通常とはまったく違う視点からとらえて見せるコンセプチュアルな思考実験を提示する。

稲垣は、写真、ドローイング、映像を手がける作家で、その3つの領域それぞれにおいて卓越した技法の理解と表現の高みを見せる。このフロアでは、2画面からなるプロジェクション作品《Song of Ascension》(2024年)を展示した。本作は、異なる季節に撮影した豊かな枝ぶりをもつ樹木の映像を、2面に対比させて並べたものだ。天地が逆になり、さらに逆回しでスロー再生されている。逆さまの景色のなかでは、雪片や落ち葉が、地面のある画面の上部から下方の“天”へ向かって降り落ちる。そこには信念のように揺るぎない美意識の介在が感じられた。

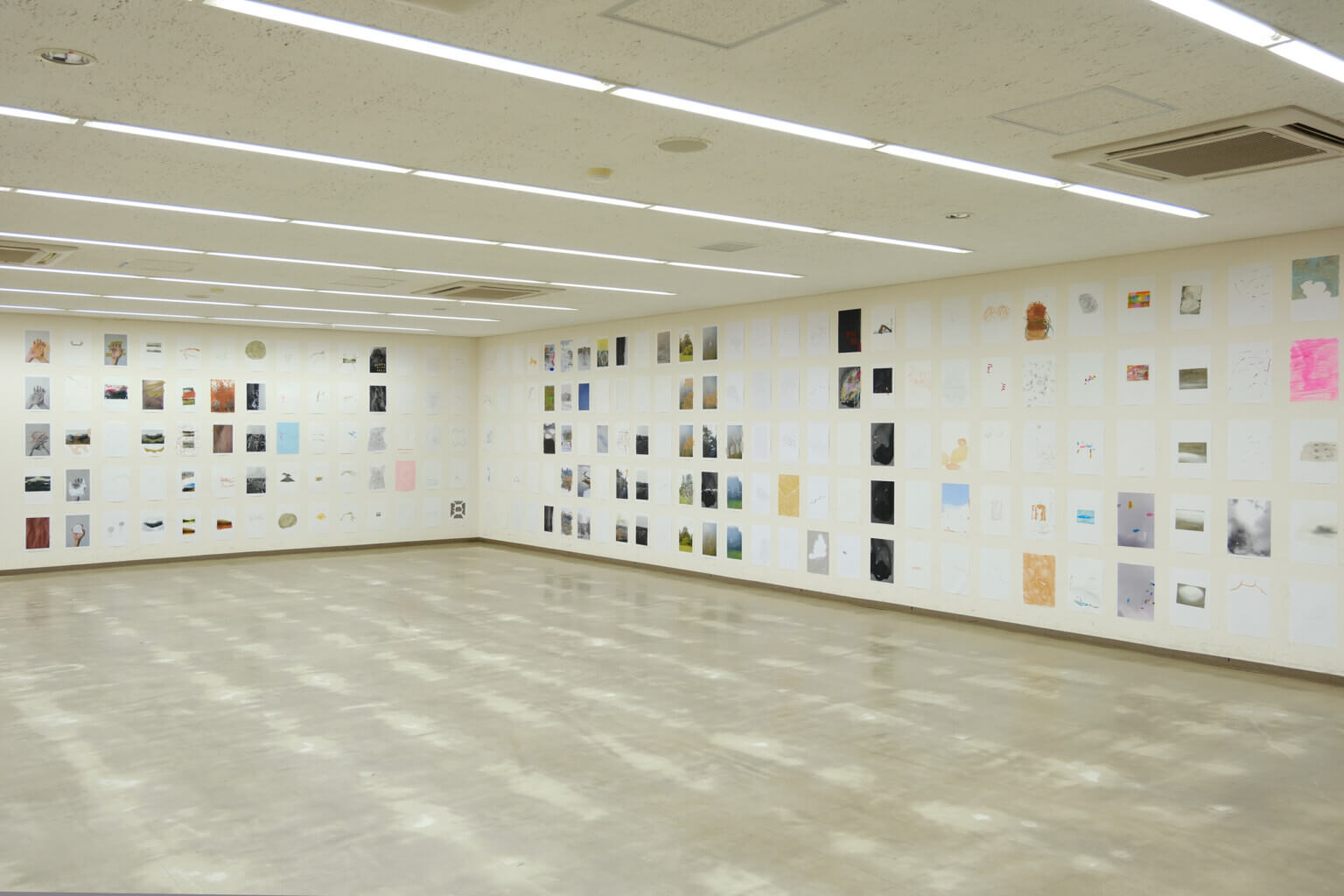

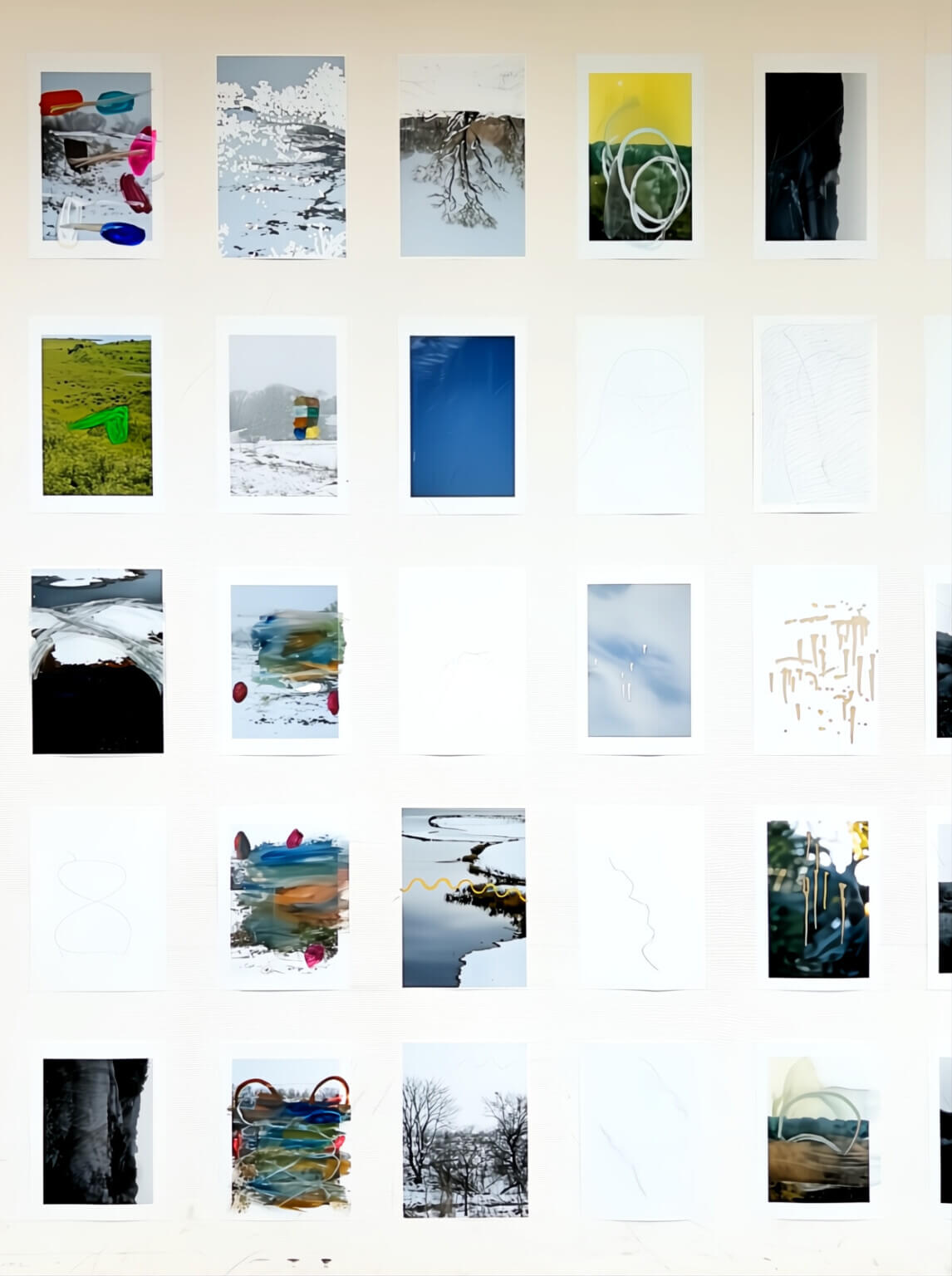

その稲垣の美意識は、その下の2階において、一室全体の壁面を、すべて同じサイズの写真とドローイングでグリット状に埋め尽くした展示により、決定的となる。稲垣は、長年日課として、同じB4サイズのドローイングや写真をベースにした作品制作を続けている。その時間と鍛錬が瞬発的な感覚の冴えと鋭敏な造形センスを磨き上げたことは容易に想像できる。写真の構図、ドローイングの形と色、配置の選択のいずれにも余計な部分がない。そこには室内楽の演奏を聴いているような心地よさが漂う。たとえば1990年代、欧米の現代美術の文脈のなかで日本人作家の美意識がまとまった際立ち方を見せていた。久しぶりにそうした作品に出合った想いがした。

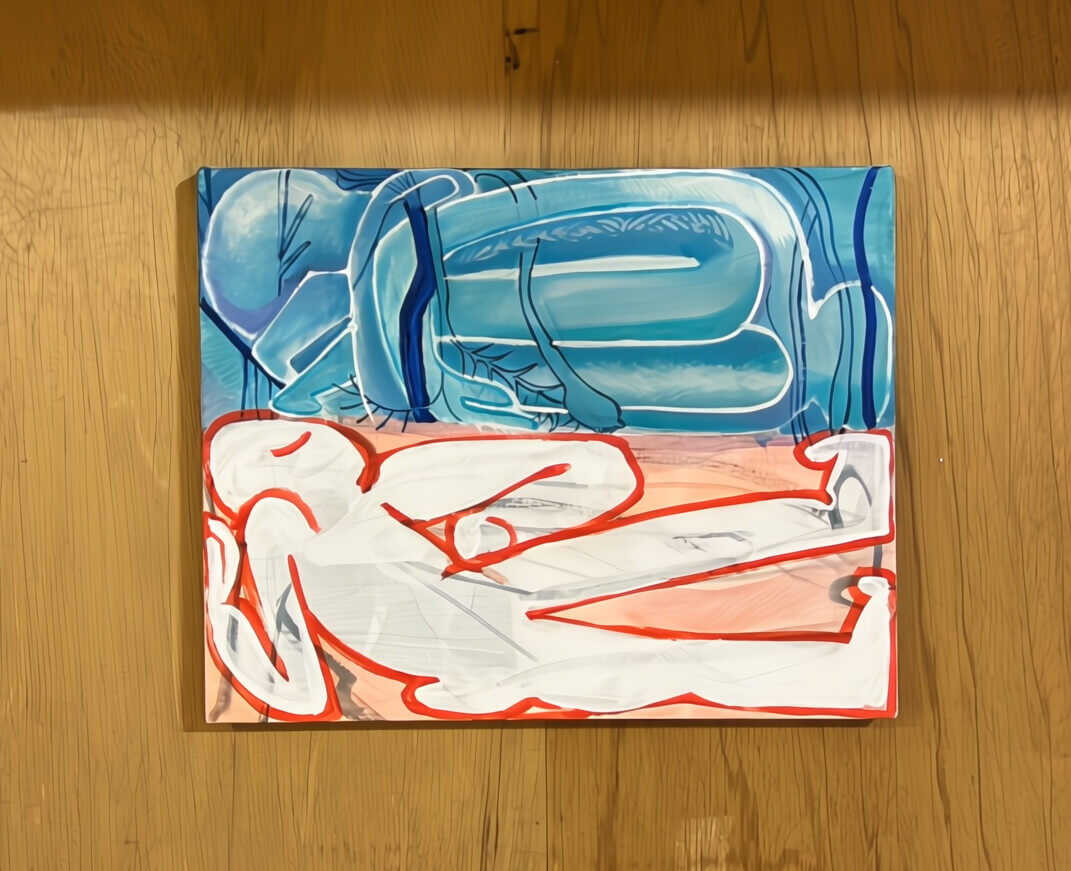

2階では稲垣の展示に加えて、井澤茉梨絵(1992年兵庫生まれ)の絵画の展示と、中屋敷智生(1977年大阪生まれ)による部屋全体を絵画化していくワークインプログレスも行われていた。

井澤の絵画は束縛を契機として生み出される。絵画の四角い枠の空間的な圧迫、そこに押し込められた人物や植物の相互のせめぎ合いが、形象や線に絵画的な意味をもたらす。このフロアにある、床の間が設えられた和室で行われた展示では、伝統的な日本の家屋が醸し出す忌諱の感覚と微細な共鳴を引き起こしながら、不可抗力に抗い、またそれを受け入れ共存する、何かしらの力学のようなものを示していた。

中屋敷は、実は、本展に先立って行われた展覧会「現代美術ー茨木特別展『Transfer』」からの継続参加であった。部屋に滞在しながらその空間全体を絵画に転化していくワークインプログレスであり、本展をもって使用停止となるこの建物の終焉の際に、絵画というひとつの“命”をこの場所に付与する判断がなされたかたちだ。今回新たに1つの部屋が割り当てられ、中屋敷は日々そこに滞在しながら床や天井、壁面を色と形で覆っていった。興味深いのは、そこに抽象絵画を成立させようとする明確な意志が介在していることだ。空間であるため、観るポイントによってその様態はさまざまに変化する。中屋敷は空間に絵画的な性質をもたせるべく、視点を誘導する補助線のように壁や天井にマスキングテープの線を貼り付けていく。一方、ここで行われているのは、空間の絵画化という作家による所有の拡大でもある。《包み包まれる》という作品タイトルが示すように、鑑賞者は作家が所有する絵画のなかに取りこまれ、その場で作家が眺める景色の一部となり、所有されることを経験する。作家の命が体に侵入してくるような不思議な感覚でもあった。同様の作品はほかにも数多くあるが、“ライフ”の関わりとしての作品と人との関係性について、考えさせられることとなった。

1階に降りると、外光がうつろに漂う奥まった空間で、アニメーションの動作の抽出に取り組む勝木有香のもうひとつの展示があった。ここでは、天井から吊り下がった合成紙(ユポ紙)に、図面を拡大して転写するプロッターを使い、勝木が道すがらスケッチした道端の草むらの線描の断片を拡大したものが描かれていた。機械的に拡大転写したものとはいえ、線はかすれ、背景の余白に消え入りそうな弱々しさだ。それは、空気の流れに揺れる植物の小さな姿やその動きを知覚しようとするときに際立つ、私たちのアンビエントな視覚の不確かさ、あるいは頼りなさを示しているようにも感じられた。

地下1階は、元は駐車場であった場所で、ガランと殺伐とした空間である。そこに井澤茉梨絵の大型の絵画が展示されていた。和室のこぢんまりとした空間で展示されていた小さな作品では、画面が人の視野に十分に収まり、絵画の疑似的な空間内で繰り広げられる収奪、押し込め、共存のポリティクスがひとつの閉じたエピソードとして認知できていた。しかしここに展示された作品は、身体の尺度を超えた広がりをもち、作品からかなり離れなければその全容を把握することは難しい。《巨人の化石と絞め殺し植物》(2022年)は8メートルを超える大作で、数枚に分かれた画面を連ねてつくられた作品だ。画面近くで見ると、そのイメージの強度に圧倒される。隙間を求めて身をよじりながら空間を支配しようと、何本もの太い植物の根が、争い、相手に巻きつくように画面全体をのたうちまわる。「締め殺し植物」とは、たとえばイチジクなど、生存のためにほかの植物に巻きつき相手を絞め殺す植物を指す。私たちが視覚を介して線や形に勢いやスピードなどの動的な性質を感じとるのは、そうした自然の営みを支えるロジックやその形象を、どこか本能的に共有しているからに違いない。井澤の絵画は、共存と抗争の自然界のポリティクスを参照することで、絵画を成立させる新たな視覚言語を獲得しつつあるように思えた。

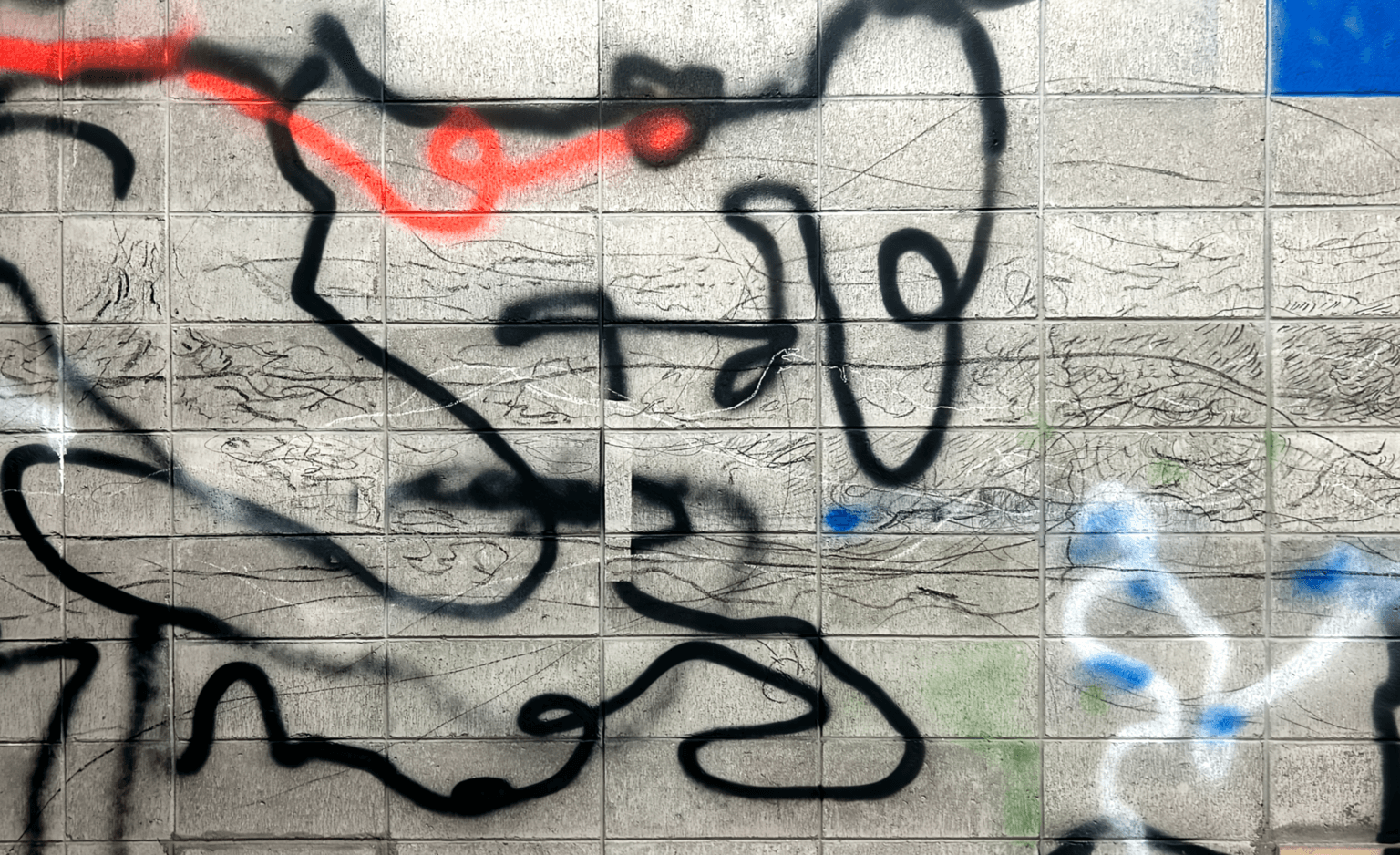

そして、本展の最下部のフロアである地下2階へ降りていく。そこにあったのは用途不明の不思議な四角い箱のような空間であった。壁はブロックを積んだ状態のまま、灰色にくすんだざらざらとした表面を晒し、その上にブロックの目地が縦と横に規則正しい線を走らせている。ここで松井智惠とO JUNの2人のアーティストが、部屋の四方すべての壁を使って木炭とスプレーペイントによるウォールドローイングを施した。この場所を選んだのは松井のリクエストによるものだという。街なかで見かけるグラフィティに近いようにも見えるが、ピンポンダッシュ的なゲリラ性を帯びたそれとは対極にあるとも言うべき、場所に自身をコミットさせることの意味を深く問い続けようとする、アーティストの“覚悟”があった。

「私にとって展覧会は、毎回、生命線なのです」

松井はトークでそう話した。そう、「ライフライン」とは生命線、“命をつなぐ線”なのだ。それは、それが線であることよりも、手放すと命が消えるかもしれない“状況”がそこにあることに意味がある。この作品を手がけるために、松井はO JUNに声をかけた。画家の生命線に関わるこの取り組みに、自分を託することができる同志と思ったからに違いない。

ブロックの表面に描かれたのは、揺らぎながらさまよい、反復し、画面から離れてはまた戻りつつ、長大な壁面の上を持続する木炭の線だ。時には衝動的に放たれた断片的な線もある。形象になりきることができない、形が概念として意味をもつ前の、混沌とした、感情、感覚、思念のるつぼから生み出された線。逡巡し、ためらいつつ意を決して前に進み、崩れゆくことさえも意味として表現し続けること。部屋に足を踏み入れ、松井が描いていた距離にまで近づいたとき、そのリアリティがある種の戦慄とともに沸き起こってきた。この状況を生み出すことに、意味がある。そう直感した。スプレーによる淡い色彩が線に別の位相を与え、壁面が多層化し、奥行きを生み出している。松井は、O JUNを同志として迎え、数十メートルにおよぶ長大な壁面と文字通り全身全霊をかけて向き合い、アーティストとして成すべきことを実践した。表現する行為が、命を形象として外部に露わにさせるのだ。そこで起こるのは作品との同化ではなく、そこに広がるアーティストの“命の景色”への感応だ。

なぜ芸術は、それほどまでに重要なのか? それは、かけがえのない命の断片だからだ。すべてのアーティストは、命を削りとるようにしながら、そのことへの存在証明として生きている。「ライフライン」をテーマとした本展は、個々の作品を通し、異なる解像度で多様な意味を喚起する。しかし、このテーマで結ばれた本展のアーティストはみな、少なくともそうした芸術の意味において共通する生き方をしている者たちであった。

大島賛都 / Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

会期:2025年9月12日(金)〜10月5日(日)

会場:茨木市福祉文化会館(オークシアター)

時間:12:00〜19:00

休館:9月16日(火)、17日(水)、24日(水)、29日(月)、30日(火)、10月1日(水)

料金:入場無料参加作家:井澤茉梨絵、稲垣元則、今井祝雄、勝木有香、国谷隆志、田中真吾、中屋敷智生、松井智惠+O JUN

企画:福元崇志(国立国際美術館)主催:公益財団法人茨木市文化振興財団

後援:茨木商工会議所、茨木市観光協会