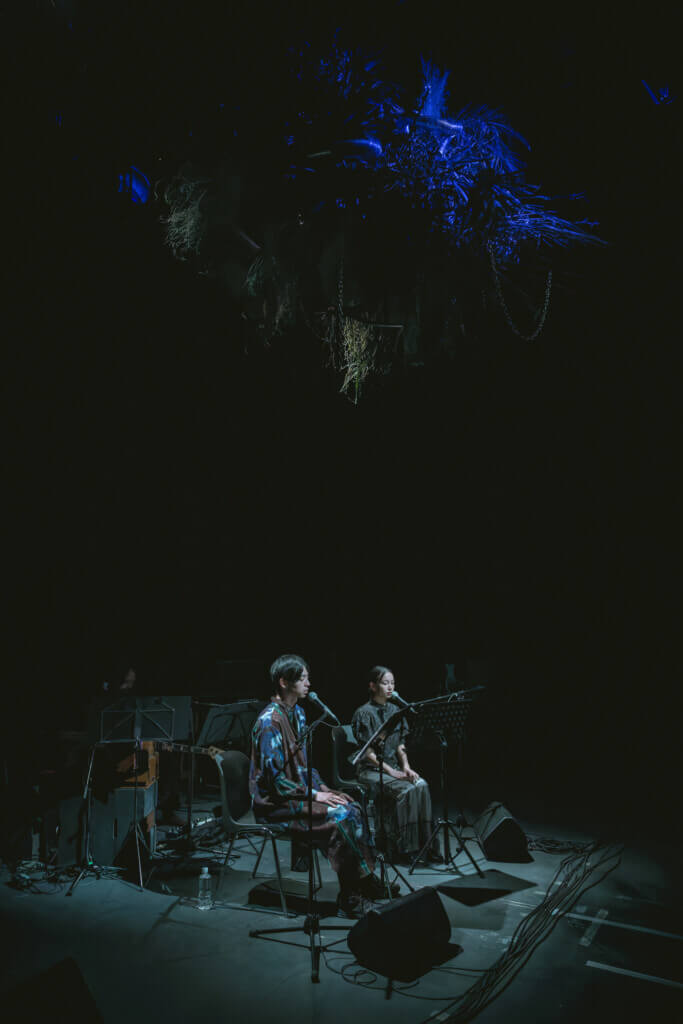

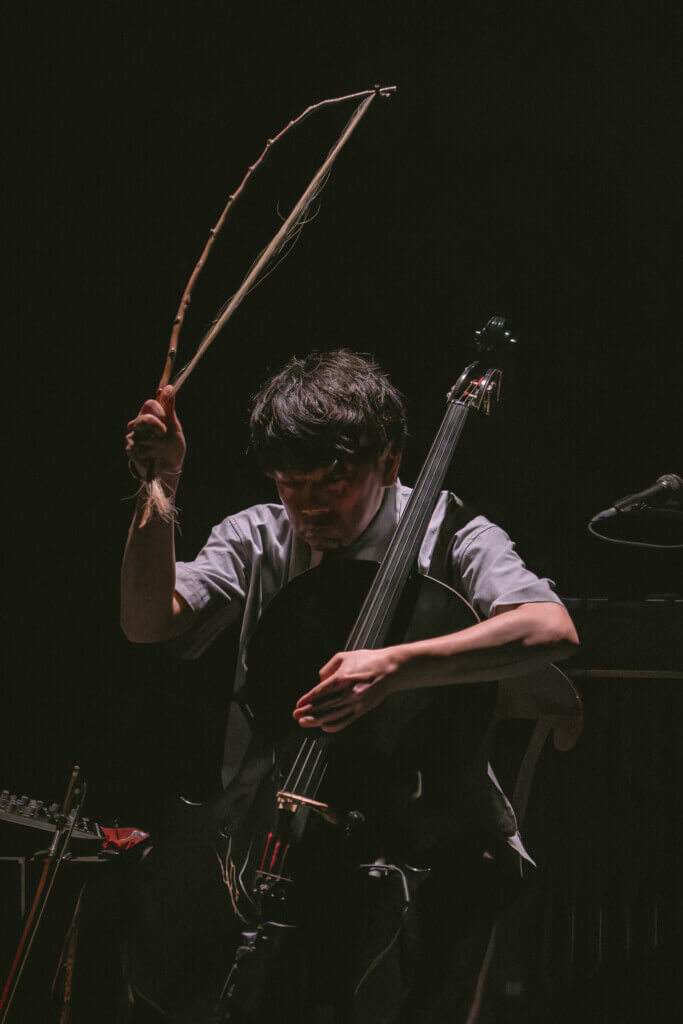

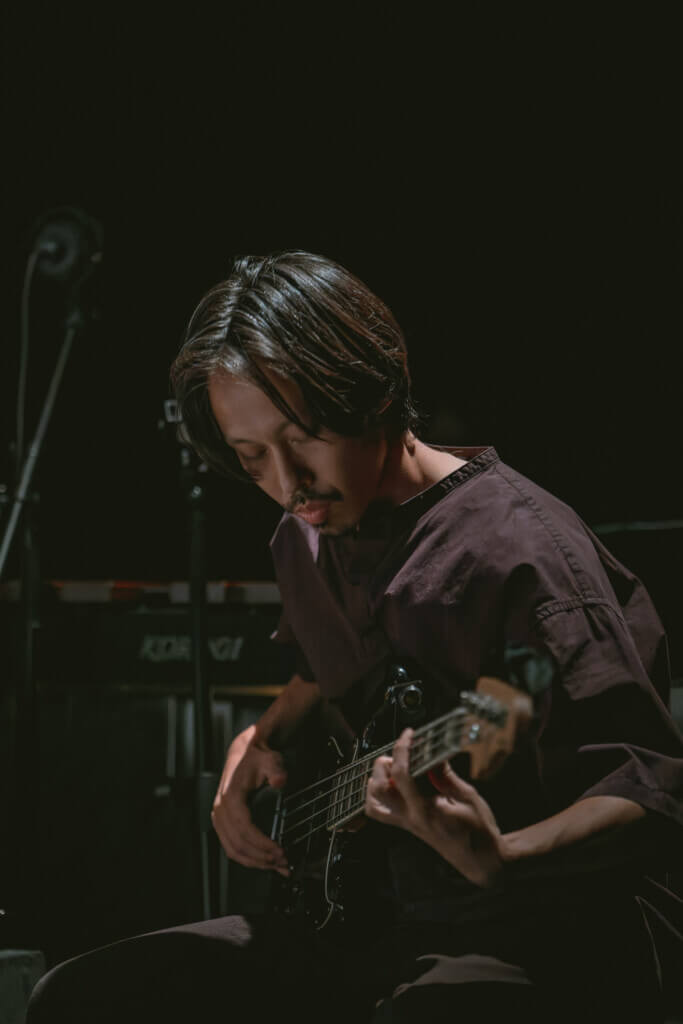

去る2024年8月、音楽家・日野浩志郎と詩人・池田昇太郎による3カ年プロジェクトの第1弾となる音楽公演「歌と逆に。歌に。」が大阪・名村造船所跡地のクリエイティブセンター大阪で開催された。テーマとして取り上げられたのは大阪を拠点に戦前から戦後に跨いで活動したアナキスト詩人・小野十三郎だ。小野が残した詩集『大阪』(1953年)および彼が展開した「短歌的抒情の否定」「歌と逆に。歌に。」といった詩論をモチーフに、日野が作曲を、池田が詩と構成を担い、朗読で坂井遥香と白丸たくト、演奏で田上敦巳(ベース)、谷口かんな(マリンバ、ヴィブラフォン)、中川裕貴(チェロ)が出演したパフォーマンスは、言葉と音楽の関係性に複数の問いを投げかけ、あらためて見つめ直す機会をもたらした。

むろんポエトリーリーディングと音楽という取り合わせそれ自体は音響詩からラップに至るまでさまざまなアスペクトで実験が試みられてきた歴史はある。だが此度のテーマは小野十三郎である。これが難物だ。「歌と逆に(=複雑・抽象)」いきながら「歌に(=単純・具象)」辿り着くことを目指す。それは「歌」へと回帰する後退の理路ではない。つまり実験に挫折して歌曲へと立ち返るのではない。そうではなく実験をその痕跡が消え去るまで押し進めることによってさらに「歌」になるのだと小野は主張する。そこに「新しい抒情」が立ち現れる。ほとんど理想論かもしれない。だが狭義の現代詩を超えて普遍的に考えられるべき弁証法ではある。なにより重要なのは、小野が芸術ではなく生活を起点に置いていることだろう。彼は既存の形式では掬い取れなくなった現代の「歌」を表現するための新しい方途を考えよと、そう言っているのである。

とはいえ、こうした小野十三郎の詩論をそのまま具現化した表現が音楽公演「歌と逆に。歌に。」というわけでも、ない。小野はあくまでもモチーフであり、日野浩志郎と池田昇太郎は彼らなりのやり方で言葉と音楽の関係性を問うている。言葉を音として器楽的に用いるのでも、言葉のために音楽が背景となって奉仕するのでもない、言葉と音楽の幸福な関係はいかにして可能なのか——少なくとも同公演はこのいずれにも割り切ることのできない内容となっていた。苛烈な電子音、抒情的な器楽演奏、言葉の音響的実験などもありつつ、印象的なのは「葦の地方」と小野が呼んだ大阪を描く詩の朗読だった。「地図に載っているわけでも/誰かが決めたわけでもない/地名だけでは共有されない/名前からいつも溢れているようなもの」。一言で「大阪」と口にしたとき、「北加賀屋」でもいいが、そうした地名だけではたとえば池のほとりに群生する葦は見えなくなっていることだろう。そのような地図から溢れる葦の群れをじっと見つめること。

これから「大阪」はより一層地名だけで共有されていく。万博は大阪に不可逆的な変化をもたらすに違いない。少なくとも夢洲は葦の対極をいく特別さに満ち満ちているように見える。であればやはり、葦の群れに目をやらなければならない。そこに「新しい抒情」はあるだろうか。もしも「歌と逆に。歌に。」のパフォーマンスがこうしたところに観客を導いたのだとしたら、結果的に、小野十三郎の言う「歌」に漸近したとも言えるのではないか。ならばどうやって? 今、その制作プロセスを語る日野浩志郎と池田昇太郎の言葉に耳を傾けることは、わたしたちが現在の生活に息づいた「歌」を手にするためにも、「以後」を見据えた大阪を考えるためにも、必要なことであるように思う。

収録:2024年8月18日(日)

場所:北加賀屋 音ビル

小野十三郎というテーマ

——そもそも、日野さんと池田さんの関係は?

日野:大阪で(池田)昇太郎くんが運営していたギャラリー・山本製菓のイベントで知り合ったのが最初ですね。

池田:2016年頃。日野さんに「六月の雨」という山本製菓のイベントに出てもらったのは2019年でした。僕はその前から日野さんのライブは観に行ってました。「GEIST」も2回行きましたし。

——これまで一緒に制作したことはありましたか?

日野:ないですね、今回が初めて。

池田:だから、僕からすると大先輩というか、ファンに近い感覚でした(笑)。

——今回、日野さんが池田さんに声をかけたのは、どんな経緯で?

日野:もともと山本製菓での関係があったし、ライブ後の飲み会や打ち上げでたまに熱い話をしていたんです。「こういうのをやってみたいな」みたいな漠然としたアイデアがあって。それとはまた別に、僕はこれまでほとんど「言葉を取り入れた音楽」をやってこなかったので、どこかで向き合いたいとも思ってました。そうしたなかで「おおさか創造千島財団」から公演の依頼をいただいたので、じゃあ言葉をテーマにしよう、と。ちょうど昇太郎くんと一緒にやろうと話していたので、声をかけてみよう、と。そういう流れでした。

——goatでボーカルをフィーチャーすることもなかったですよね。

日野:はい。マーク・フェルから「ボーカル入れたら?」って言われたことはありましたけど(笑)。自分のなかでは声を言葉というより楽器としてとらえることが多かったんです。意味と向き合うことをあまりしてこなかったというか。たとえばbonanzasにはボーカルで吉田ヤスシさんがいたけれど、歌ではなくていわゆるボイス・パフォーマーだった。だから声を言葉として扱うのとは違うイメージでした。

——なぜ今回、言葉と向き合おうと思ったのでしょう?

日野:公演の話をいただいたときに、今抱えているプロジェクトと違うことをやりたいと思って、それなら言葉を扱うのがいいんじゃないかと。ずっと溜め込んでいた言葉への興味と向き合うのにいい機会だなと思ったんです。それで最初にリファレンスとして挙げたのが、元タウン&カントリーのベン・ヴァイダが〈Shelter Press〉から出した『The Beat My Head Hit』(2023)というアルバムでした。結果的にはあまりリファレンスになりませんでしたけど、最初はこういうサウンドをイメージしていました。

——それで池田さんに声をかけたら、小野十三郎というテーマを提案されたと。

日野:そうです。僕はそのときに初めて小野十三郎を知って。制作にあたってのメッセージで「ポストパンクを聴いてるようなソリッドさに何度もゾクっとさせられた」と書きましたが、小野の『大阪』に「明日」と題した詩が収録されていて、それを初めて読んだときの衝撃は今でも残っています。

池田:小野十三郎の詩に日野さんの音楽との親和性があるように感じたんですよね。

——日野さんとしても、ご自身の音楽と小野十三郎の詩に重なるところを感じましたか?

日野:恐れ多くも共感するところはあったというか、特に小野十三郎に関する研究書を読みながら、同じような苦しみがあったんじゃないかと想像しました。「歌と逆に。歌に。」という詩論に関してもそうだし、「短歌的抒情の否定」についても、いわばかなり狭い道を行っていて、すごく難しいテーマだと思うんですけど、だからこそ出てくるものがある。けど、そのコンセプトを自分のなかにもっていると、次に作品を出す際にどうしても苦しみと直面してしまうんじゃないか。それはgoatで僕自身が経てきたプロセスでもあったんです。goatを結成したとき、僕もかなり厳しいコンセプトを定めていて。ギターやベース、サックスを打楽器として扱う、打撃音で音楽を構成するという。そこに至ったのも、そもそも自分のなかでつくり出すメロディーやリフに違和感を感じていたからでした。違和感をどんどん削ぎ落としていくと点になって、その点をミニマルに構成していくというところからgoatはスタートしたから、あまり音程があるものを弾くことはしないことにしていた。でも3枚目のアルバムをつくろうとしたときに疑問が生まれて、このまま同じことを続けていいのか、違うことを探さないといけないんじゃないかと思って、苦しい8年間を経てようやく『Joy In Fear』(2023)に辿り着いた。僕自身そういうプロセスを経ていたので、小野十三郎にも似たような苦しみがあったはずだと感じたんです。

「新しい抒情」を模索する試み

——今回の公演タイトル「歌と逆に。歌に。」は小野十三郎の詩論がもとになっています。この詩論についてはどのように考えましたか?

池田:「歌と逆に。歌に。」は、このワンフレーズにさまざまなことが凝縮されている感じはありますね。もちろん短歌にも置き換えられるし、軍歌のようなプロパガンダ的なものとして考えることもできる。小野はエッセイで解説していたりもしますけど、ワンフレーズなのが重要なんじゃないかと。

日野:いきなりこのフレーズがポンって出てくるもんね。

池田:そうそう。このフレーズが一番、含みが広いというか。「短歌的抒情の否定」だと、正直、日本人にしか通じないじゃないですか。日本人でも、短歌に興味がないから別に否定されても構わないという人も多いかもしれない。けれど「歌」は広範ですし、いわゆる歌唱だけではないもっと広い意味で小野は使っていると思います。「リズムとは批評である」もそうですけど、小野のクリティカルな思考の起点となっているのが「歌と逆に。歌に。」というフレーズなんじゃないか。

——「歌と逆に」で終わらず、そこから再び「歌に」と続けるところが小野十三郎のユニークな点だと思います。音楽で置き換えると、いわば前衛/実験から出発しつつそこに留まらず、あらためて「音楽的なもの=歌」に進んでいくとも言えますが、そうするとここで見出される「歌」が何かというのが問いとして出てきますよね。

日野:やっぱり小野のことを考えていてリンクするのはgoatなんですよね。goatも感情的なものを排してつくっていったはずだったのに、実際にライブをして演奏すると、すごく感情的になっていく。それと近い感覚が「歌と逆に。歌に。」にはある。

池田:僕の場合は小野の「歌」を「抒情」と解釈していて、制作チームでは「新しい抒情」と言っていました。で、じゃあそれがなんなのか、正直僕自身わかってはいなかったんですが、でも目指すべくは「新しい抒情」だと。だから単なるリリシズムではない。たとえば、今回の公演でヴィブラフォンの演奏が抒情的に聴こえる場面がありましたけど、そこでまったく詩的に見えない「プラカップ」という単語を強く声に出して読む。そうやってぶつけてみたり。あと、ポエトリーリーディングについて以前から思っていたのは、アジテーション的に熱量でカッコよくなる朗読がありますが、果たしてそれでいいのかなと。かといって淡々と朗読していればいいのかというとそれも違いますし。そもそも詩を朗読するというのは付随的な感じもあって。音楽なら基本的には演奏するためにスコアが書かれるけれども、詩はそういうわけではないですよね。僕の場合は朗読の力量というよりは、別の設定ができないかなと思って、最近は、初めはお客さんに語りかけるように話しながら、徐々に会話とか物語とか意味伝達とは別の位相で発話するようにして、最終的に詩を読むみたいなことをやってみたりしています。そうやって詩を読むことへとつながっていく。今回もそういうことを少し意識した構成にはなっています。

日野:言葉があるということはそこに意味が発生するので、goatのアプローチだけだとダメだなとは考えました。新しいアプローチを探さないといけない。「短歌的抒情の否定」というのは、形式を無自覚にそのまま使うことに対する批判でもあるので、じゃあ自分のもっている形式から1回外れてみよう、今までつくったことのない形式でつくってみようと試みたり。でも結局、僕はやっぱり音楽家だということを今回の公演では思い知らされました。文脈に意味をもたせて言葉を扱う、それを音楽と一緒に僕から出すのは、やっぱり無理があるなと。それよりも、言葉をどう受け止めて、音楽でどうアプローチしていくかをひたすら考えることしかできないというふうになっていきました。

池田:ギリギリの状況になってしまっていたというのは僕もそうでしたね。本番でかなり(自分が書いた詩を)聴けるようになった。そうすると、もちろん小野のことは意識してますけど、めちゃくちゃ自分の要素とかモチーフとかニュアンスみたいものが出てるなと。僕の大阪観みたいなものとか、言葉に対する自分の感覚も色濃く反映されていて、それは制作中はそこまで感じていなかったことでした。小野は「作者の存在を消し去った後に、なお残るものが作家性だ」と言っていて、僕もそう思ってましたけど、ものすごく自分が表れているなと。

今回、小野十三郎を召喚するような意識があった一方で、実は僕自身もちょうど大阪を離れるタイミングだったんです。山本製菓で日野さんと出会ったこと、今回来てくれた友人のほとんどがそこで知り合った人たちだったこと、さらにはその場所がもうすぐクローズし、建物自体も取り壊されること——そういった背景もあって、自分にとって大阪を昇華するというか、今までとは違うレイヤーで向き合うことになった。そうした自分の状況と小野が描く大阪がどこか重なっていったというのはありました。

詩と音楽の制作プロセス

——公演のつくり方としては、まず池田さんが詩を書き、それをもとに日野さんが音楽をつくっていくという流れだったんですか?

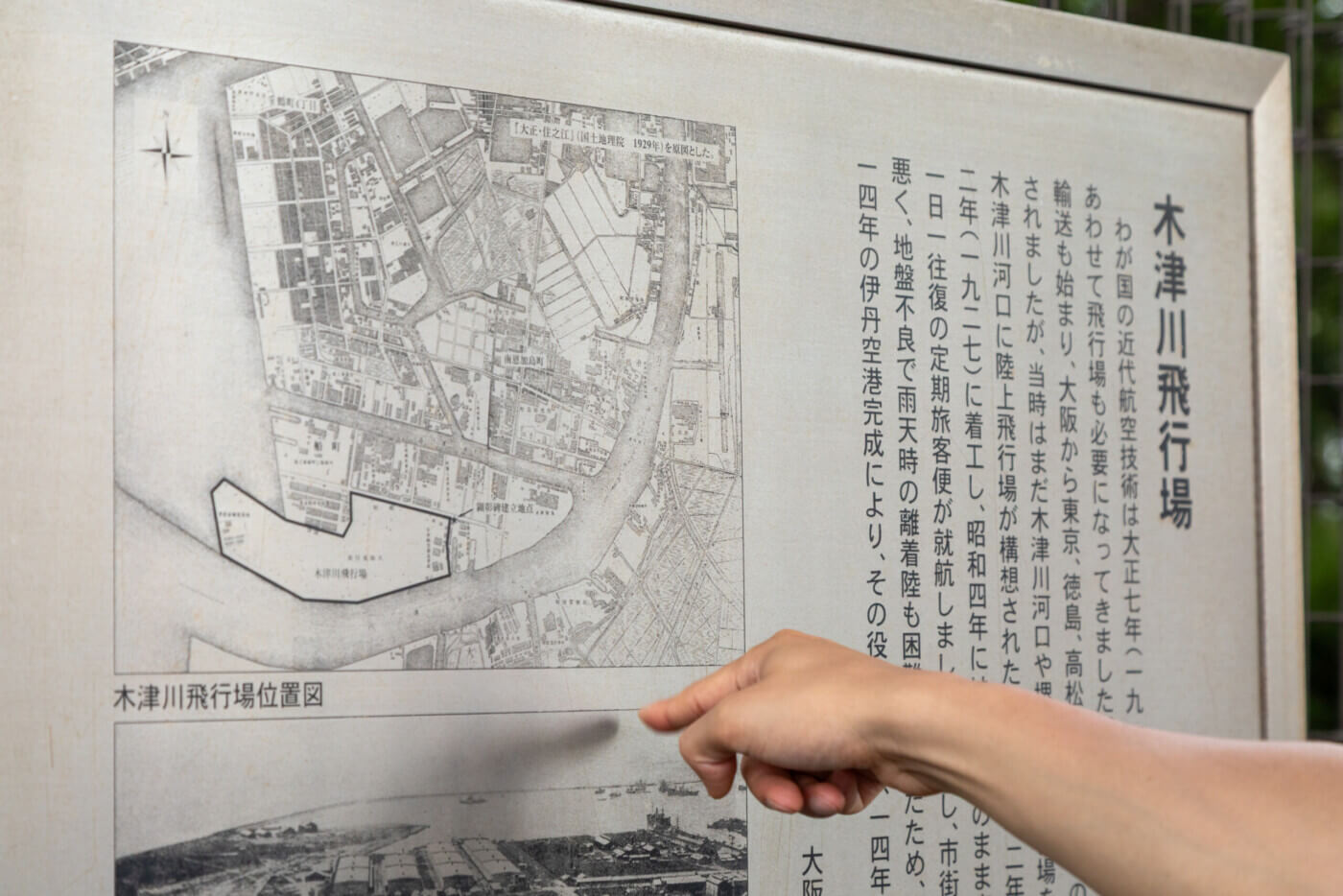

日野:基本的にはそうです。今回は大まかに「小野の引用」「フィールドワーク」「池田の詩」「小野への手紙」という4つの要素がありました。「フィールドワーク」というのは、北加賀屋や天下茶屋、猫間川などの場所に制作チームから何人か実際に足を運んで、行ったメンバーでテキストを共作したり、フィールド・レコーディングして素材を集めたり。

池田:「引用」というのは厳密に言うと語彙の抽出ですね。

日野:そう。で、詩に対して単に音楽を添えるということは違うなとは思っていて、やっぱり詩の朗読を聴いてその意味を受け入れることが今回の公演では絶対に必要だとは考えていました。だから音が詩を邪魔する可能性を検討したり。

池田:たとえば、小野十三郎に関する僕の詩集があったとして、そのテキストを土台にするような形だったらまた別のつくり方になったと思います。でも今回はプロジェクトがすべて同時進行だったので、詩は全部書き下ろしで。僕自身、今回のプロジェクトで詩を書くけれども、もともと詩だけで構成するというイメージはなくて、アプローチとしてはテキストの輻輳(ふくそう)性みたいなことを考えていました。だからたとえば「枯れみだれた葦」という言葉があったときに、「枯れみだれた葦」的な音を出すのはなんか違う。けれど、それが文中に出てきたらその言葉と無関係な音にはできないというのもある。

日野:最終的には4つの要素からひとつの流れみたいなものをつくっていったけれど、その要素自体をつくるのは、フィールドワークが基盤になっていました。まず、小野の詩に表れる土地を歩いて、それに対して昇太郎くんから詩やテキストが出てくる。小野の引用に関しては、フィールドワークとのつながりが明確にあるわけではないですけど、引用をリフレインさせて、フィールドワークや詩のなかに挿入していく。そういった重なりが何かしらある。フィールドワークと詩だけだと情報が氾濫してしまうところもあったので、言葉の意味を噛み締めるためにも、音楽と引用で繰り返し重要なキーワードを出すというような場面をつくったりはしました。だから考え方としては、「小野の引用」「フィールドワーク」「池田の詩」「小野への手紙」でそれぞれ音楽のアプローチは違いましたね。

——言葉と音楽の関係、そのバランスについては、それぞれの要素でどのように考えていましたか?

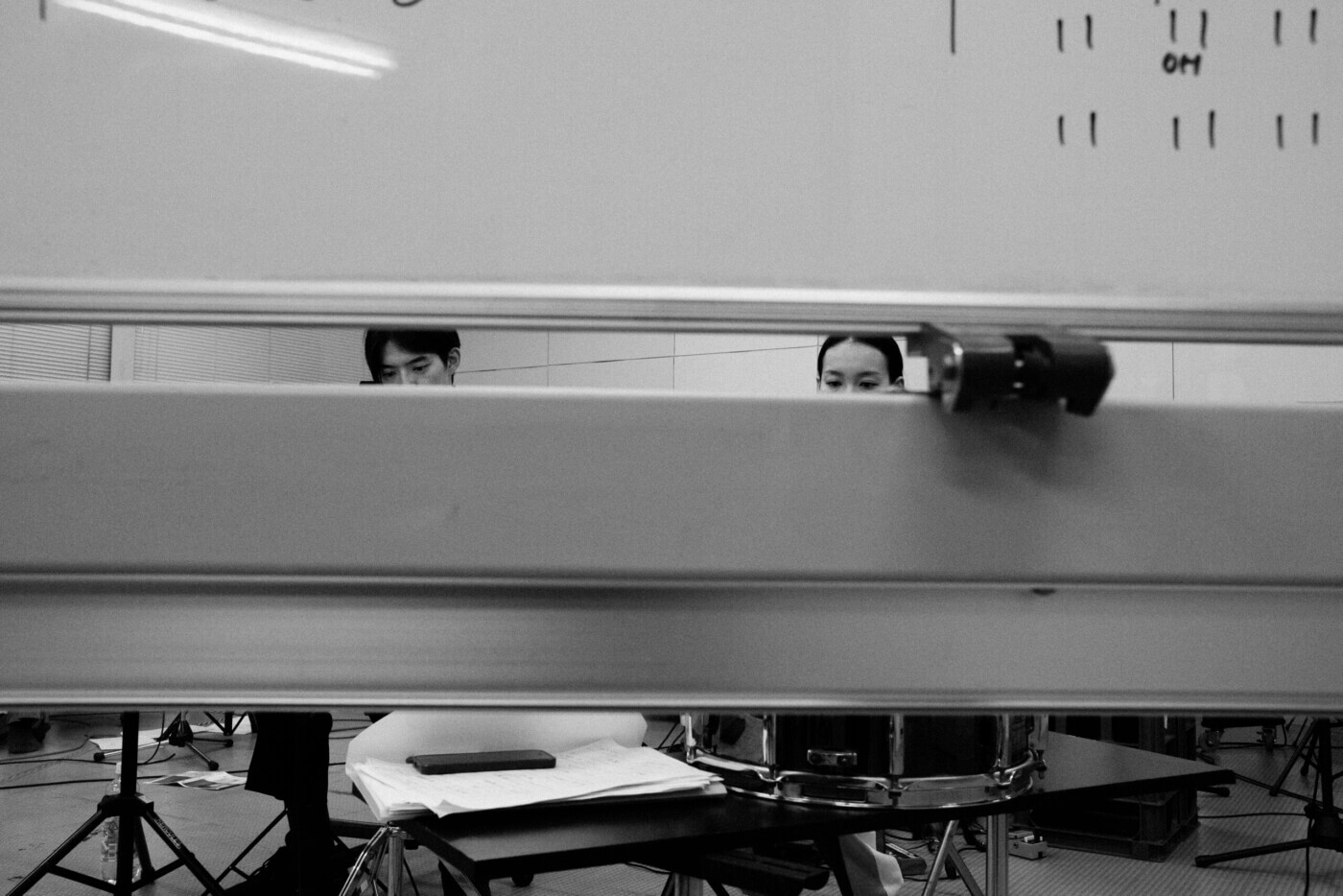

日野:小野の引用に関しては、同じ言葉を何回も繰り返すことが多いので、その点では言葉を音としてとらえて作曲している部分が大きかったです。何回も繰り返すことで言葉が入ってくるという前提があるから、少し聴こえにくいところがあっても大丈夫だろうと。逆に昇太郎くんの詩に対しては一番音のあり方を厳しくしていました。フィールドワークに関しては、ちょっと情景的なところもあってもいいのかもしれないなと。小野十三郎への手紙の部分は、朗読を録音したものをスピーカーから流していたんですが、生の朗読との違いをつけるためにローファイに加工していて。そこは演奏というよりフィールド・レコーディングを重ねたりしていましたね。あと冒頭の方の複数の声が重なり合う場面は中川(裕貴)くんのアイデアで。

中川:最初は普通に朗読していたんですよね。1秒ずつ違うタイミングで2人が読み上げていたんですけど、そこでいわゆる論理的な文章を提示するよりかは、断片的な文章を重ね合わせていった方がその後の展開につながる流れができるんじゃないかと思って、提案してみました。あえてテキストを抽象的な方向にもっていくような。

日野:あの箇所はフィールドワークのテキストだったんですけど、ちょうど本当にこれでいいのかなって悩んでいて。

中川:どうしてもフィールドワークって、いろんなものを見て、発見したり感じたりしたことがベースになるので、それが時間軸に沿って流れていくだけだと、実際の現場と印象が変わってきてしまうなと思ったんです。そこに何か仕掛けがあると時間の質が変わるので、特に冒頭の場面ですし、言葉の意味よりかは音の響きや構造を優先した方がいいんじゃないかと。

池田:あの場面の最後は「こういう雑然とした風景の中に自然がある」って一節で締め括られるじゃないですか。あそこで、ある種の大阪みたいなものの雑然とした感じがバンと入ってくる印象ができたのかなと思っています。僕が書いたテキストではわりと時間軸に沿っていたので、そのまま普通に読み上げるだけではあの印象は絶対に出せなかったです。

中川:終盤で単語をぶつけ合ったりする場面がありましたけど、ああいうふうに言葉のある種表面的な物質感というか、テクスチャー的な側面と音の関係のなかでいろいろな実験を経て出てきたのが今回の公演だと思っています。最初の方の場面で、僕がチェロを人間がしゃべっているように弾いているところがあるんですけど、ああいうことと純粋な言葉みたいなものが接近することには僕もすごく興味があるんです。チェロって人間の声に近い楽器と言われているから、それをずっと気にしながら演奏しているので。

公演を経て——「大阪」について

——今回の公演は言葉と音楽に加えてフラワーアーティストのLOYALTY FLOWERSによる舞台美術も印象的でした。壮観な植物がステージの上部に設置されていて。あの演出はどのような経緯で取り入れることにしたのでしょうか?

日野:LOYALTY FLOWERSは東京の橋口皓一というアーティストが主宰しているプロジェクトで、音楽フェスで花や植物を用いたインスタレーションをやっているんですよね。今回は「葦」と「椰子」がキーワードになる公演だったので、直感的に彼と一緒にやったら面白いものができるかもなと思って、初めて誘いました。特に深い理由があるわけではないですけど、今回のプロジェクトは若い座組でやってみたいと思っていたので、それも踏まえて声をかけました。でも、テーマがあるってやっぱり難しいですね……。

池田:今回はしかもテーマが明確でしたからね。詩人でも詩集だけだったらまた違ったと思います。小野十三郎の場合は詩論を書いていて、僕自身は必ずしも同意するわけではないですけど、現代詩の世界では詩論の人とされていて。実際の詩よりも詩論が際立っているんです。その詩論が、対象をバッサバッサと切っていくような内容で、音楽と一緒にやるみたいなことも否定してる。なので、ただ小野の詩論に沿っていくというよりは、そうした問題意識を読み替えながらやっていきました。僕らからしたら、そもそも「え?」みたいな場所に立ってしまっていた。

——小野十三郎の詩集・詩論をモチーフとするとともに、今回の公演では「大阪」そのものもひとつのテーマになっていますよね。制作と公演を通じて、大阪あるいは北加賀屋の見え方に変化はありましたか?

池田:僕が描きたかったことのひとつに、もちろん、大阪の見直しがありました。それは肯定とか否定ではなく、単純に別の目で見たかった。だから、ある種のフィルターとして小野の詩集『大阪』がありました。ただ、制作中、これは僕の主観でしかないんですけど、万博という暗闇みたいなものがずっとあって。僕が昔から行っていたお店はどんどん閉まっていくし、みんなそれぞれにやりたいことをやっているけど、なんだかどよんとしてる感じはするなと思ってて。同時に、やることをやり続けている人たちに対するリスペクトもめちゃくちゃあるんです。そのことを全体のテキストを通して出したかったということはひとつありました。大阪を拠点にしている人たちがいて、それを僕は葦と重ねて。

——万博で空気が重くなっていたなか、公演を経てポジティブに大阪をとらえられるようになった?

池田:いや、ポジティブというわけではないです。ただただそうである、みたいな。そのことを受け入れるし肯定する。歯切れは悪かったかもしれないですし、ここからどう変わるのかわからないですけど、ただ確実に言えるのは、小野の『大阪』という詩集をフィルターにしたことと、それによって「葦の地方」というとらえ方を深めることができた、ということは大きかった。今回の公演が決まる前に、僕が小野十三郎という詩人に出会って、「葦の地方」という言葉を知ったときに、めっちゃそうだよなと思ったんです。僕は「葦の地方」という言葉を持っていなかったし、そういうふうに定義してなかったけど、言われた瞬間にそうかもしれないと思えた。少なくとも僕の知り合いが活動している場所って、わりと小野が「葦の地方」と言った場所だったりするんですよね。

——日野さんはいかがでしょうか?

日野:僕は大阪に対して見え方が変化したというのは、そんなにないかな。今回僕が直接フィールドワークに行ったのも、住吉川と天下茶屋の2箇所だけでしたし。それよりもひたすら言葉に対してどういう音なり音楽なりでアプローチするのかということを考えていた。その過程で発見もありました。けど一番大きいのは、やっぱり言葉の難しさを感じたこと。ひたすら意味を考えて、それに対してのアプローチを考えた。今までも、たとえば映画音楽もやってきたけれど、「これに対してこういう音楽をつけてください」みたいな話が多くて、じゃあ自分の手札をどうやって出していくかということを考えていました。けど今回は意味から自分で考えて、それに対してアプローチするにしても自分の手札が使えるとは限らなくて、小野十三郎というテーマの縛りもあり、とにかく苦しみ倒すというか。

池田:あと、大阪のとらえ方として、小野の詩論のなかには「郷土」をどのように扱うのか言及する部分も結構あって、それが抒情とつながっているということでもあるんですけど。そこは、僕は意識せざるを得なくて共感したんですが、その共感をどのように昇華できるのかが難しくて。

日野:昇太郎くんが言うような、これまで意識していなかった事柄に目を向けることも含めて、もちろん、やりがいはありました。発見もあったし勉強になった。けど、いつも以上に苦しみました。当たり前なんですけど、自分は言葉のプロフェッショナルではないということに、あらためて直面したというか。演出家でもなければ脚本家でもないし、構成作家でもない。言葉を取り扱うのであれば、そういったプロフェッショナルがいた状態で、僕はあくまでも音楽家として応えていく、というやり方じゃないと苦しむしかないということに気づけたことが、今回の公演を通じた一番の学びかもしれないですね。

日野浩志郎 / Koshiro Hino

音楽家、作曲家。1985年生まれ、島根県出身。現在は大阪を拠点に活動。メロディ楽器も打楽器として使い、複数拍子を組み合わせた作曲などをバンド編成で試みる「goat」や、そのノイズ/ハードコア的解釈のバンド「bonanzas」、電子音楽ソロプロジェクト「YPY」等を行っており、そのアウトプットの方向性はダンスミュージックや前衛的コラージュ/ノイズと多岐に渡る。これまでの主な作曲作品は、クラシック楽器や 電子音を融合させたハイブリッドオーケストラ「Virginal Variations」(2016)、多数のスピーカーや移動する演奏者を混じえた全身聴覚ライブ「GEIST(ガイスト)」(2018-)の他、サウンドアーティストFUJI|||||||||||TAと共に作曲・演奏した作品「INTERDIFFUSION A tribute to Yoshi Wada」(2021-)、古舘健や藤田正嘉らと共に作曲した「Phase Transition」(2023)、等。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団 鼓童とは2019年以降コラボレーションを重ねており、中でも延べ1ヶ月に及ぶ佐渡島での滞在制作で映像化した音楽映画「戦慄せしめよ/Shiver」(2021、監督 豊田利晃)では全編の作曲を日野が担当し、その演奏を鼓童が行った。音楽家・演出家のカジワラトシオと舞踊家・振付家の東野祥子によって設立されたANTIBODIES Collectiveに所属する他、振付師Cindy Van Acker「Without References」、映画「The Invisible Fighit」(2024年公開、監督Rainer Sarnet)等の音楽制作を行う。池田昇太郎 / Shotaro Ikeda

1991年大阪生まれ。詩人。詩的営為としての場の運営と並行して、特定の土地や出来事の痕跡、遺構から過去と現在を結ぶ営みの集積をリサーチ、フィールドワークし、それらを基にテクストやパフォーマンスを用いて作品を制作、あるいはプロジェクトを行なっている。廃屋を展覧会場として開くことの意味を視線と身体の運動からアプローチしたインスタレーション「さらされることのあらわれ」(奈良・町家の芸術祭はならぁと2021)、一見するとただの空き地である元市民農園を参加者と共に清掃しながら、その痕跡を辿り、かつての様子を無線越しに語るパフォーマンス「Only the Persiomon knows」(PARADE#25、2019)西成区天下茶屋にて元おかき工場の経過を廻るスペース⇆プロジェクト「山本製菓」(2015~)、「骨董と詩学 蛇韻律」 (2019~)他。細田成嗣 / Narushi Hosoda

1989年生まれ。ライター/音楽批評。編著に『AA 五十年後のアルバート・アイラー』(カンパニー社、2021年)、主な論考に「即興音楽の新しい波 ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」(ele-king ウェブ版、2017年)、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」(ASIAN MUSIC NETWORK、2018年)など。

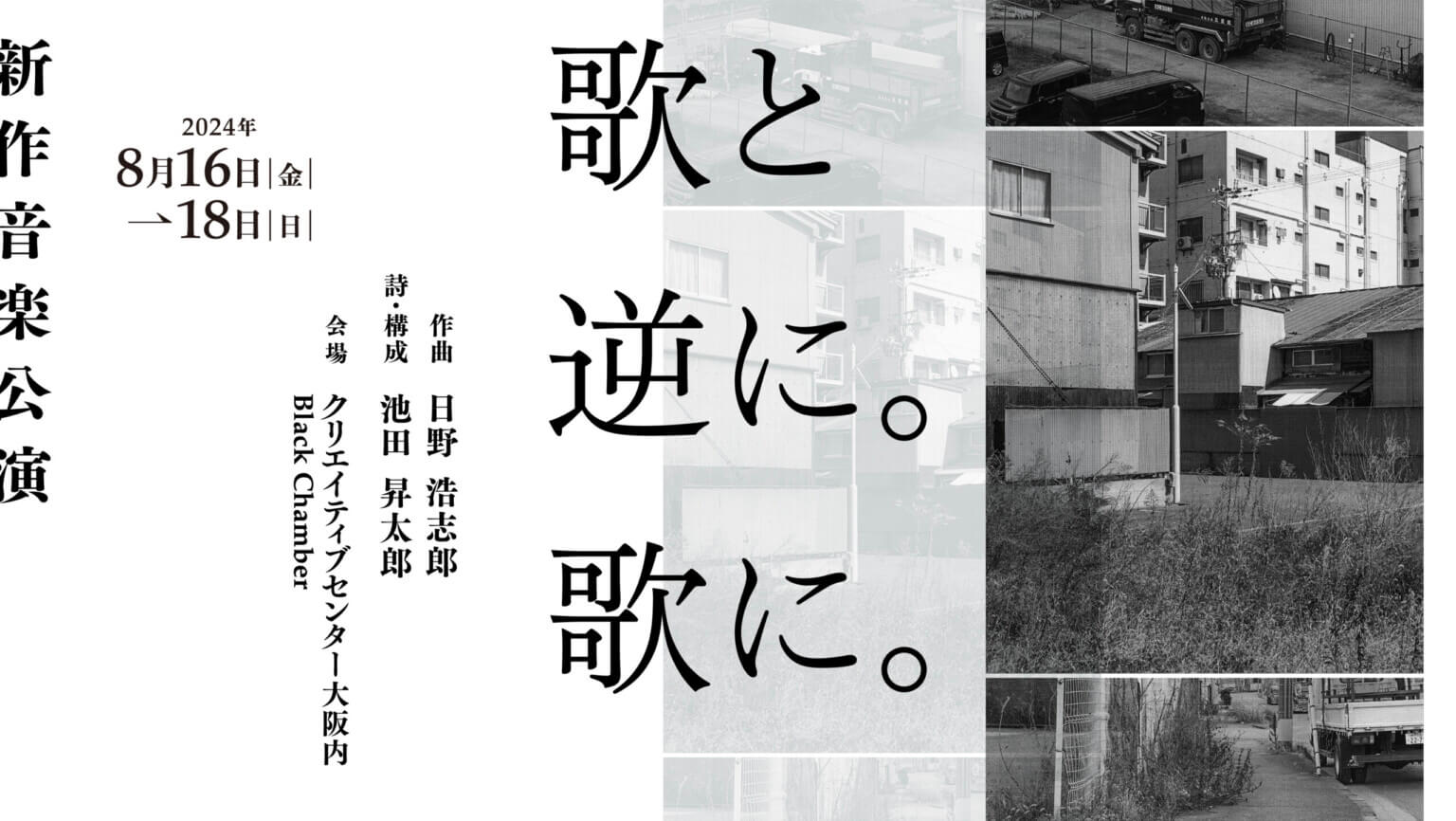

新作音楽公演|「歌と逆に。歌に。」【公演終了】

日程:2024年8月16日(金)〜18日(日)

会場:クリエイティブセンター大阪内 Black Chamber作曲:日野浩志郎

詩・構成:池田昇太郎

出演:池田昇太郎、坂井遥香、白丸たくト、田上敦巳、谷口かんな、中川裕貴、日野浩志郎

舞台監督:小林勇陽

音響:西川文章

照明:中山奈美

美術:LOYALTY FLOWERS

美術アシスタント:星直人

宣伝美術:大槻智央

宣伝写真:Katja Stuke & Oliver Sieber、Richard James Dunn

宣伝・記録編集:永江大

記録映像:西純之介

記録映像アシスタント:中谷利明、原田佳苑、小林夢祈、小林唄

記録写真:井上嘉和、Richard James Dunn

制作:伴朱音

当日制作:實方 愛、澁谷江美、眞鍋隼介主催:株式会社鳥友会、日野浩志郎

共催:一般財団法人 おおさか創造千島財団「KCVセレクション」

助成:大阪市助成事業、全国税理士共栄会

協力:大阪文学学校、エル・ライブラリー、藤江智子

映像作品配信|「歌と逆に。歌に。」【配信終了】

配信期間:2024年11月16日(土)〜12月1日(日)

企画・ディレクション:日野浩志郎、池田昇太郎

撮影・編集:西純之介

音源ミックス:西川文章、東岳志

英語字幕:杉田証

制作:伴朱音主催:株式会社鳥友会、日野浩志郎

共催:一般財団法人 おおさか創造千島財団「KCVセレクション」

助成:大阪市助成事業、全国税理士共栄会

協力:大阪文学学校、エル・ライブラリー

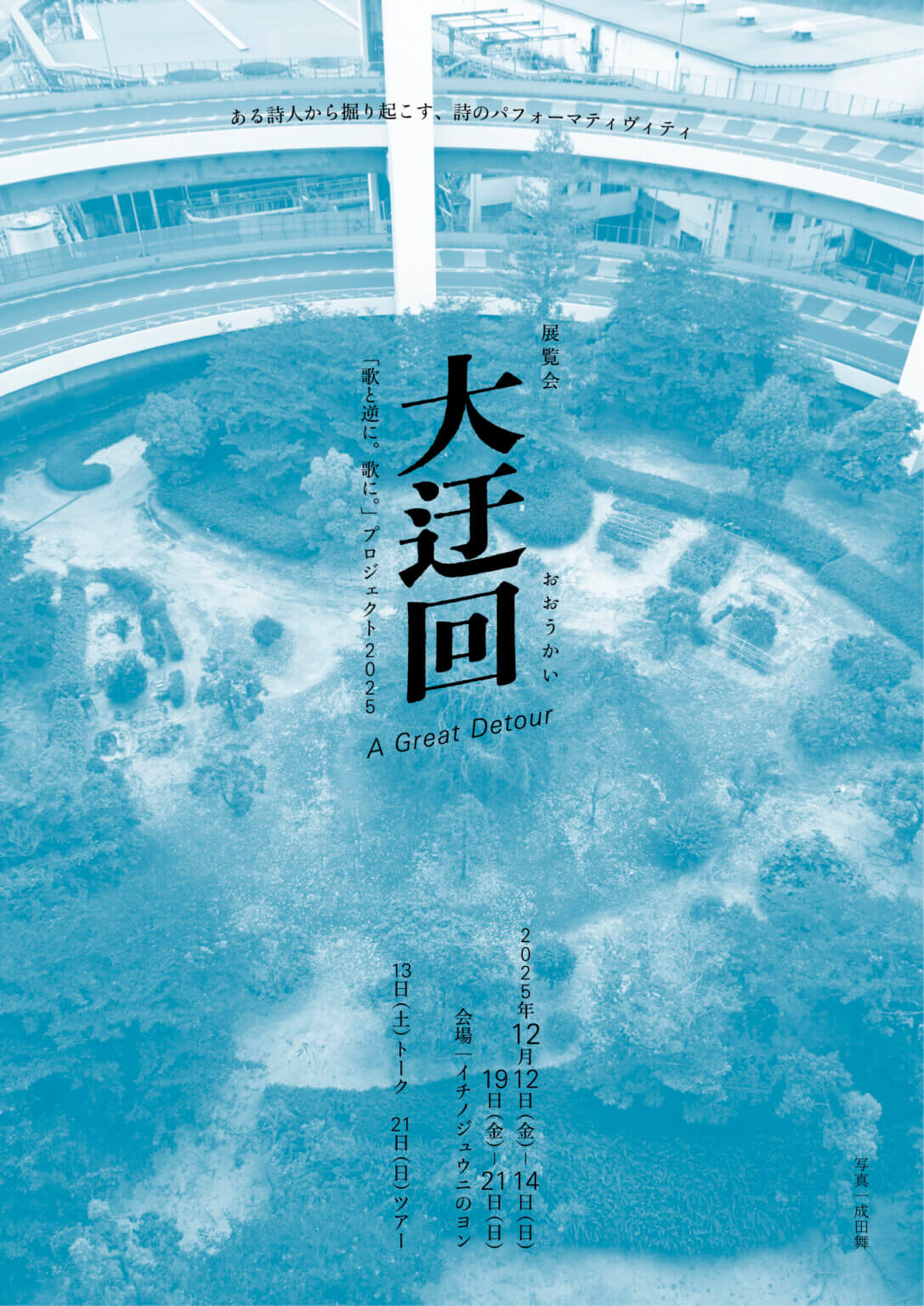

「歌と逆に。歌に。」プロジェクト2025

展覧会「大迂回(おおうかい) A Great Detour」会期:2025年12月12日(金)〜14日(日)、19日(金)〜21日(日)

会場:イチノジュウニのヨン

時間:13:00〜19:00

料金:入場無料+1ドリンクオーダー(イチノジュウニのヨンの酒場にて入場受付)

関連イベント:

トーク|「詩というメディアのパフォーマティヴな実践について(反省と派生)」

詩人・池田昇太郎、美術家・佐藤文音、演出家・藤原佳奈が、詩/美術/上演それぞれのメディウムへの眼差しから本展を振り返ります。日時:12月13日(土)15:00〜17:00

トーク:池田昇太郎・佐藤文音・藤原佳奈 進行:朴建雄

料金:1,000円(1ドリンク付)

定員:15名

申込:Googleフォームより https://forms.gle/cAwSKsURw1V2N8BS9ツアー|「脱迂回」

会場からある場所に向かうその道中の出来事に触れながら歩いて、目的地で解散します(1時間程度)。動きやすく、防寒できる服装でお越しください。日時:12月21日(日)15:00〜17:00

ガイド:池田昇太郎

ゲスト:多数(お茶を出す、シャッターを切る、弦を弾く、歪み、言葉を着ている、他)

料金:1,500円

定員:20名

申込:Googleフォームより https://forms.gle/vVK2QzzFN5ZauLuz7