paperCにて「『鑑賞』をめぐる日常対話」と題した対話録を連載中の、ねるneru企画。関西を拠点に現代美術の制作・企画を行う佃七緒(つくだ・ななお)と、パフォーミングアーツの研究を行う庄子萌(しょうじ・もえ)からなるアーティスト・リサーチユニットが、公募で集まったつくり手とともに、2025年2月22日(土)〜24日(月・祝)と3月1日(土)〜3日(月)の2期間、前期=『ぐねる』と後期=『トンネル』という2つの展覧会を企画した。会場は、ねるneruが2024年春からほぼ毎月、作品の鑑賞体験を探る・試す「実験会」を行っていた、神戸・岡本のOAG Art Center Kobe。

本記事の執筆者は、メディアアート/インターフェイス研究者の水野勝仁(みずの・まさのり)。「鑑賞する」あるいは「レビューする」という行為と、展覧会や作品といったある種のメディアがどのような関係を結ぶのか。本展を鑑賞し、レビューを執筆いただきたいと編集部から打診したのが、2月11日(火)のこと。以降、水野は自身のブログでレビューのプロセスを書き記している。

展覧会評でもありながら、鑑賞/レビューという行為自体をメタ的に分析したドキュメントでもある本記事。ぜひ、このテキストに行き着いたプロセスも含めて読んでいただきたい。

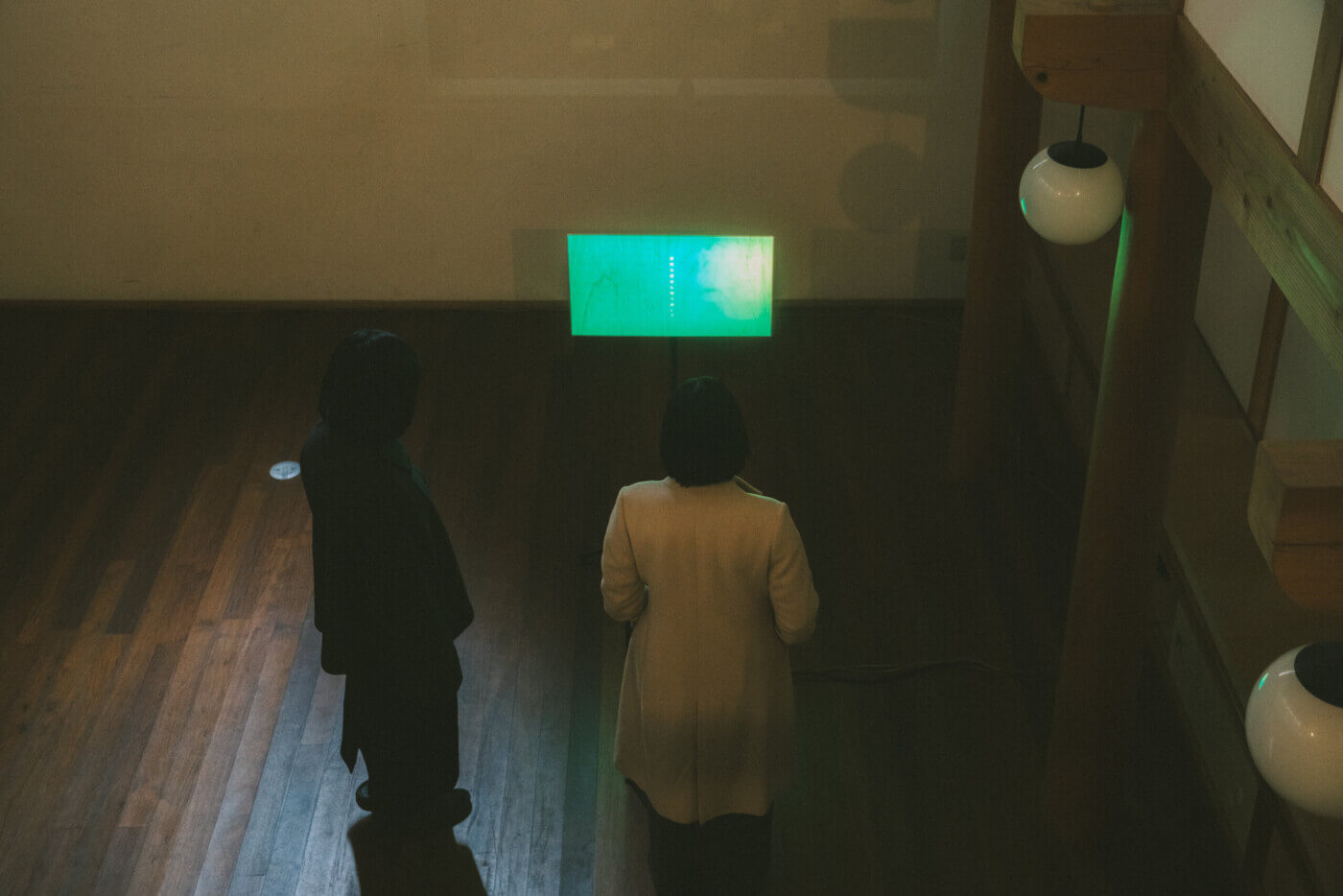

『ぐねる』は作品が非意識的空間とともにあり、『トンネル』はどこかの空間とつながる通路=無意識へと至るトンネルとして作品があった。

空気を読む自意識でも深い層へ沈潜する無意識でもない、気づいたらそこにいる非意識的な共同でもあるだろう

引用:福尾匠「絵画の非意識——五月女哲平の絵画について」、『ひとごと──クリティカル・エッセイズ』Kindle版、p.115

福尾のこの一文を読んだとき、「ねるのレビューに使えるかもしれない」と即座に私は思った。「これからの美術評論はどのようなものになりうるか」という問いに対して、「『なんかピンときた』や『ものすごくグッとくる感じ』という明確に言葉にできない『非意識的認知』のレイヤーで絡み合っているヒトと作品とのリンクをどうにかして言葉で捉えていく試みとなるだろう」と回答するくらいに、私は自分の意識に上がる前に私に処理されている何かについて考えたいと思っている。しかし、それは私の意識に上がる前のことだから、言葉にするのが難しい。その非意識のあり方を福尾は「気づいたらそこにいる非意識的な共同」と言葉にしてくれている。だが、最初から非意識を意識して展示を体験したら、もうそこには非意識はないだろう。それでも私に気づかれないものというのはあるのだし、それがそのときの私と展示の体験における非意識にあるものとなるのだろう。

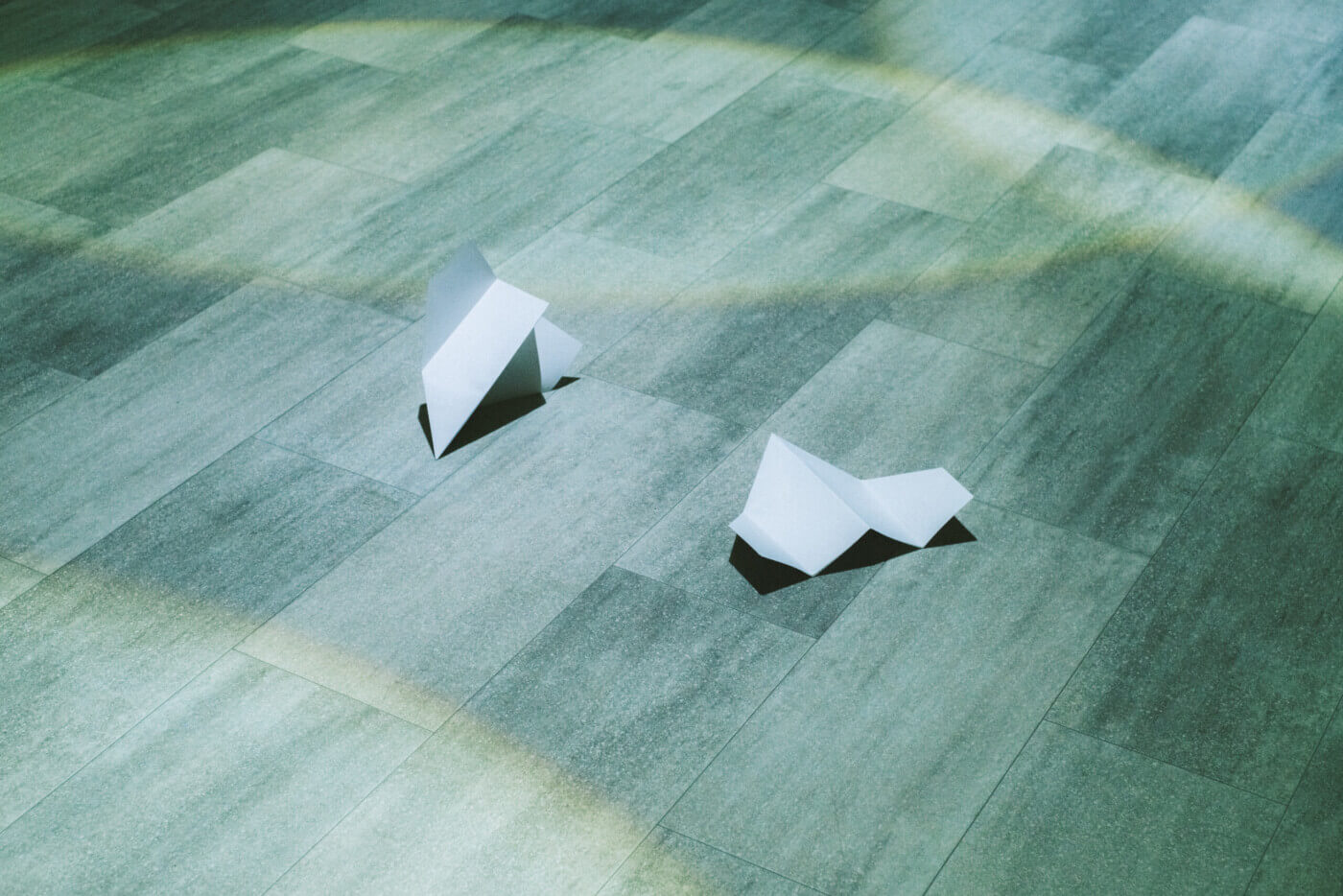

浅倉由輝の《影針と透けあかり》を最初に見たとき、私は「描いてある影。時間がわからない日時計?」とメモに書いている。このとき、私は本当に作品がつくる時を示す影がほかの影よりも濃いために、作品に描かれた「影」だと思っていた。会場に1時間くらいいて、あらためて、浅倉の作品を見たときに「本当の影だったんだ」と気づく。この変化はなぜ起こるのか。作品がつくる影が薄くなって空間の影と同じようになっていたということもあるが、そのことも含めて、私と作品と空間との関係が展示会場で過ごした時間とともに変わっていったからである。最初に作品を体験したとき、私は作品と空間との関係を切断して、作品だけを見ていた。その後、会場に長くいることで、作品と空間との関係に溶け込んでいった私は、作品を空間のなかで見るようになっていった。そのことでやっと、浅倉の作品の示す影が影であることに気づけたのだ。

私にこの変化をもたらしたのは、会場に置かれた盆栽を見たときであった。ひとつの盆栽を見ると、その先にもうひとつ盆栽があった。このもうひとつの盆栽は、私が先程までいた空間にあったので、見ていたはずだが、今いる空間にある盆栽を見るまでは、その存在を認知していなかった。私はそれを見ていたのに見ていなかったという状態にあるとき、その盆栽はどこにあるのか。その盆栽は空間にあって、私の意識にはなかった。一度盆栽が気になると、廊下に置かれた盆栽が視界に入ってきた。さっきはまったく見えてなかったのに、不思議だと思う。これが「非意識」なのだろう。あるけど気づかない。でも、一度それがあると気づくと、それがちょっとした方向づけであることを意識する。「気づいたらそこにいる非意識的な共同」と福尾が書くような非意識が空間を満たしていて、私もそのなかにいる。非意識的な空間とともに作品が私の意識に現れたり、消えたりするのを私は体験した。

山田沙奈恵の《わすれやすい私、たちの避難訓練》で「失敗する稽古をする」というセリフがあった。ぐねるによる非意識的空間の体験はトンネルの体験が「失敗する稽古」として、私に作用した。ぐねるの体験から非意識に関心を向けた私は、トンネルを体験するにあたって「非意識的空間」を体験のフレームとしてしまった。しかし、トンネルは非意識的な空間というよりは「深い層へ沈潜する無意識」に満ちた空間であった。私はトンネルを体験し損なった。ぐねるの体験によって、トンネルの体験が失敗へともっていかれた。私はトンネルの作品が私の意識を作品のフレームにはめようとしてくると思い込んでしまって、そこにあるフレームがほかの空間につながっていることを、会場で体験できなかった。

私は作品体験の失敗を抱えて、作品のフレームをくぐってどこかへの空間へとつながるトンネルを言葉とともに通ろうとする。家でキャプションを読み、Instagramにあげられたテキストを読んで、非意識的空間から無意識のトンネルへと私の意識のフレームをシフトしていく。作品体験としてはそれは手遅れかもしれないが、別の体験としてとらえられるかもしれない。展示体験として不在になってしまった空間を言葉で埋めようとする。

企画者として、正直共通のテーマとかをあまり考えずにここまで進めてきました。

ただ、この後半会期の『トンネル』に関しては、人と共に考える「みんなの広場」は最初に作らないけど、ひとり考えた跡を、また別のひとりの跡で重ねるように、考えを広げたり深めたりできたら、そういった気配を、空間・体験として作れたらいいのかなあと、なんとなく思っています。

私は個々の作品がつくる「ひとり考えた軌跡」にできる轍に合わせて、思考しようとする。言葉を使って、作品のフレームのなかに入り込んでその奥を探索しようとしても、失敗する体験の稽古をした私の思考とともにトンネルを通ることは極めて難しい。それでもトンネルを通らなければならない。トンネルは向こう側に行くためにつくられたものだから、そこを通れば向こうに行ける。しかし、そこを通り抜ける手前の空間にいる私は、ぐねるを体験したことで現れた複数のフレームのつながりのみに関心をもってしまっているので、トンネルで展示された作品は不在を抱えたフレームとして現れ続けてしまう。企画者や作家の言葉によって感じたトンネルの向こう側の感じを抱えて、何度もトンネルを通ろうとしているけど、通れない。だったら、その手前のフレームを書くしかない。

作品の内と外、空間を概念的にも物理的にもどのように区切るのかというフレームの問題を書いてみたい。作品に閉じていくフレームと、空間に開いていくフレームがある。後者を「フレーム」と言えるのかどうかは考えないといけない。作品から空間へとフレームが開いていっても、会場という物理的なフレームには閉じるから、それは「フレーム」と考えてもいいだろう。これを書いているときに、ぐねるとトンネルのフレームが混ざっていくように感じた。オーディオウォーク(トンネル展の際、会場から離れた場所にある書店・まめ書房の前に置かれた受付にて、プレイヤーとイヤホンを渡され、その音声を聴きながら、指示を聴き入れながらまちを歩いた)はトンネルのときに行われたけど、フレームを空間に開いていくという点で、その色が全体的に強いぐねるのときに行われたのではないかと感じてしまっていた。

一度このように思ってしまうと、オーディオウォークがなぜトンネルのときに行われたのだろうかを考えないといけないと思った。トンネルに展示された個々の作品はフレームが強く、展示自体を外に開く必要があったので、オーディオウォークが行われる必要があったのだろうとも言えるし、ぐねるよりもトンネルの方が映像や言葉を使って、外とのつながり、それは空間としても、時間としてもフレームが開かれていたから、外に開かれているフレームを会場というフレームに収めるための導入として、オーディオウォークが必要だったとも言える。会場外でのオーディオウォーク体験から考えると、トンネルに展示された個々の作品が示すフレームは閉じつつ開いているという状態だったと言える。この両義的な状況で、私は作品が別の空間に開かれている側面を見ずに、閉じられている側面だけを感じて、トンネルを通り損ねた。この通り損ねは、ぐねるが作品と会場とがつくる固有の空間に強固に閉じていたことを先に体験し、そこに心地よさを感じたことから生じる。

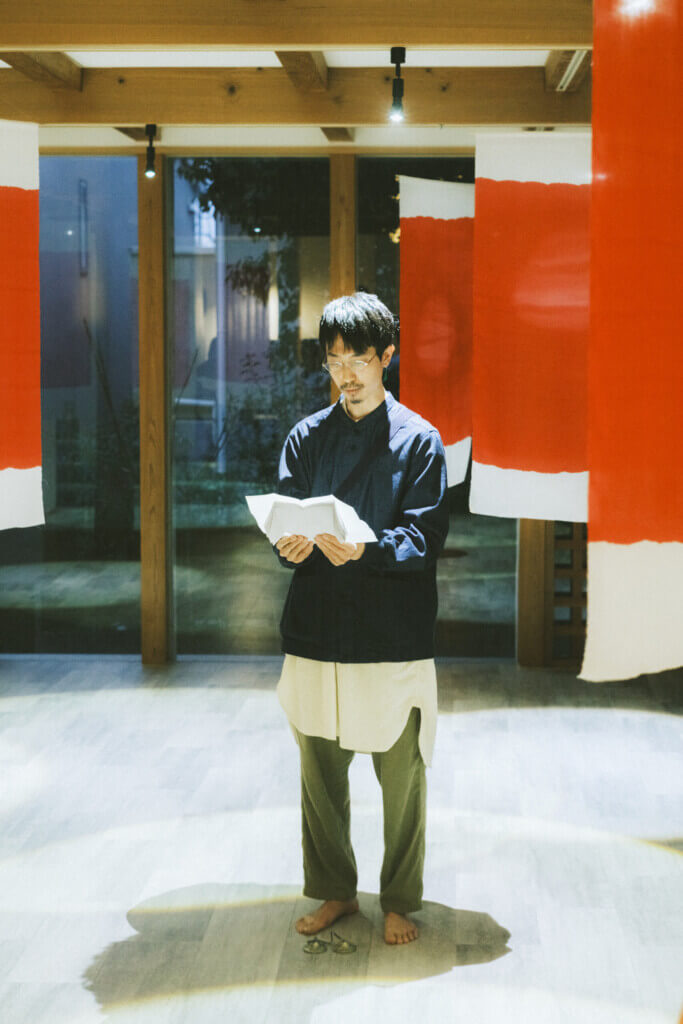

何度書いても同じ結論に達する。トンネルにおいては、おそらく、私がここに書いたことはねるも作家も気づいていたと思う。だから、作品を含めた展示全体が別の空間に開かれてもいる可能性を示すオーディオウォークがあって、その最後に屋外のポールにはためく、むらたちひろの作品を観るのだろうし、山田によるおみおくりさんぽで作品について話すのだろう。私は体験しなかったが、たかすかまさゆきの詩の朗読、そして、三好帆南による対話型鑑賞によっても、作品が示す別の空間が会場のなかに入ってきたはずである。そうすると作品体験は、私が感じたものとは大きく異なったものになったと思う。

今回のレビューほど体験の順番、私の興味・関心という「フレーム」が、鑑賞と理解に強く影響を与えることを実感したことはない。私がトンネルを先に体験していたら、トンネル自体も、そしてぐねるに対しても別の見方をしただろう。体験の順番を変えることはできないし、この順番で開催を決定したのはねると作家たちである。しかし、展示体験の順番以上に、私の興味関心が大きく作用している点は否めない。別の人がレビューを書けば別の結論に至るという当たり前なことを書いてしまうけれど、当たり前を引き受けるしかない。この意味でも、今回の2つの展示を含めたねるの企画は、「企画にあたり」に佃七緒が書いた「作品の一部でもあるけど周辺でもあること」が試されていると思う。どのように展示に出会い、作品を体験していくのか。さらに、作品体験後に、SNSに何をあげるのか。ねるが指名したわけではないけれど、レビューを私が書いていることも、作品体験後のSNSの感想とともに作品体験に作用していく。

このように考えると、「作品の一部でもあるけど周辺でもあること」というのは、展示と作品を体験した人がもつ時間の総体において、展示と作品とがどのように現れるのかということになってくる。現れては消えていく展示と作品の体験はある程度は設計できるかもしれないが、その多くは体験者のこれまでとこれからの体験に左右される。その体験とともに現れる言葉を読んでみたいし、それらの言葉とともにねるの企画や作家たちの作品に出会ってみたい。そこでまた私のぐねるとトンネルの体験は変わりつづけていくのだから。

水野勝仁 / Masanori Mizuno

1977年生まれ。メディアアート/インターフェイス研究者。甲南女子大学文学部メディア表現学科教授。インターフェイス体験と作品体験をもとに、アートと哲学と科学とのあいだで、ヒトの認識・意識について、言語でうねうねと考えています。近頃は変わり続ける思考を日記の形式で記録して、それらを編集しながら、テキストを書いています。

『ぐねる』

日時:2025年2月22日(土)〜24日(月・祝)

会場:OAG Art Center Kobe

参加作家:吉浦嘉玲、和田ながら、浅倉由輝

俳優:諏訪七海、米川幸リオン

メインビジュアル:森絵実子

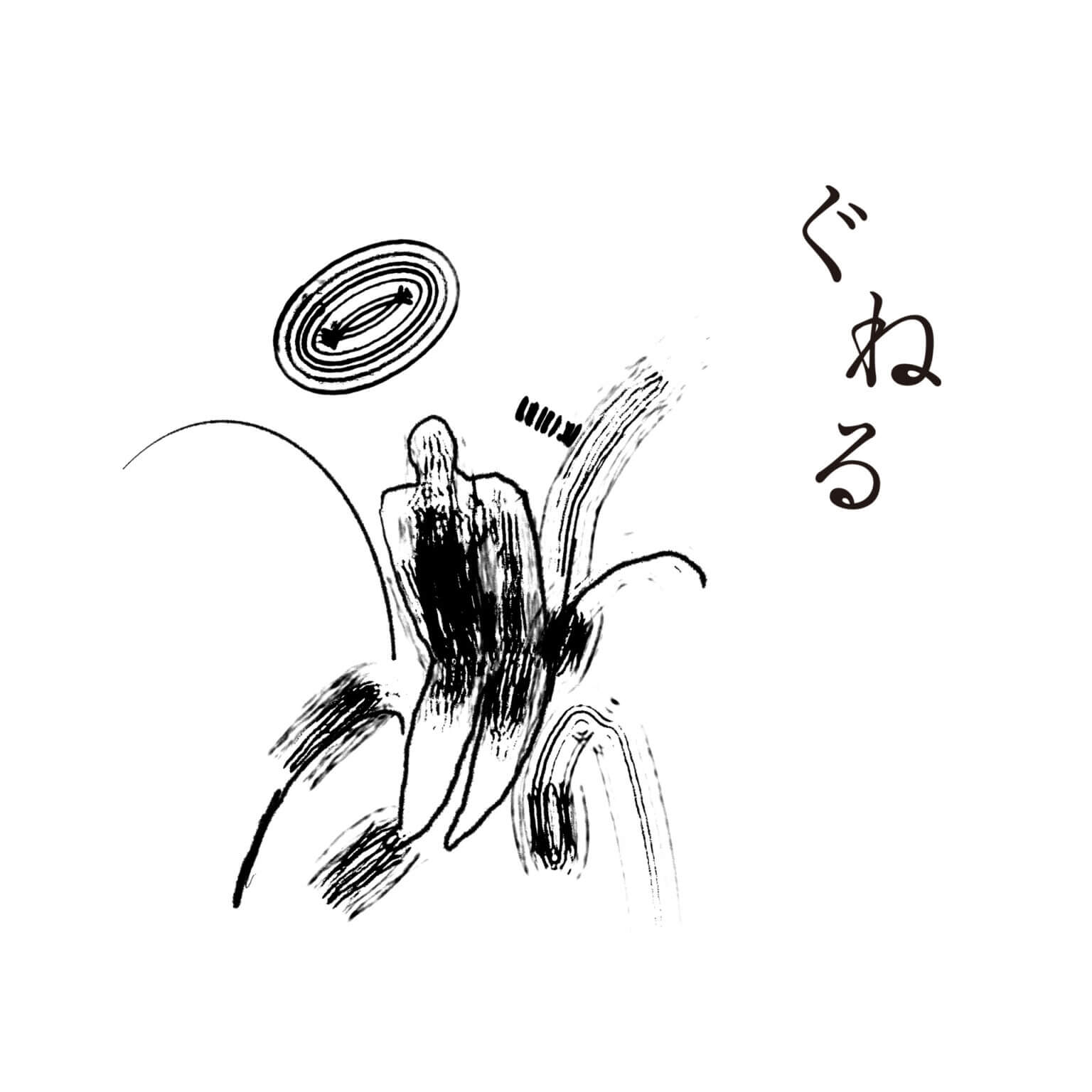

『トンネル』

日時:2025年3月1日(土)〜3日(月)

会場:OAG Art Center Kobe

参加作家:むらたちひろ、山田沙奈恵、たかすかまさゆき

対話鑑賞ファシリテーション:三好帆南

メインビジュアル:森絵実子関連イベント

対話鑑賞「他者のトンネルをくぐる」

日時:2025年3月1日(土)、3月2日(日)、3月3日(月)

ファシリテーター:三好帆南「朗読パフォーマンス」

日時:2025年3月2日(日)

朗読:たかすかまさゆき「おみおくりさんぽ」

日時:会期中随時