関西を拠点に現代美術の制作・企画を行う佃七緒(つくだ・ななお)と、パフォーミングアーツの研究を行う庄子萌(しょうじ・もえ)によるアーティスト・リサーチユニット「ねる neru」。美術などの展覧会や演劇・パフォーマンスを鑑賞するときに、鑑賞者が「どのように作品と時間を過ごす(または過ごさない)か」を中心に、アートの企画設計を研究・試行している。2024年春からは神戸・岡本のOAG Art Center Kobeにて、公募で集まったつくり手たちとともに、作品の鑑賞体験を探る・試す・観る・話す場をつくる月1回程度の「実験会」を開催。

そんな「ねる neru」のふたりが、Instagramを用いてまるで往復書簡のように「鑑賞」にまつわる日々の気づきをアップしている。本連載では、そのやりとりの一部をのぞき見る。

暗がりの向こう

最初やから、普通に少し前に鑑賞したものについて書いてみる。

小松千倫さんの「光年」を京都のライブハウス「外」(から外に出て)観た。

夜19時半から、発光体になった小松さんが、ライブハウスを出て、観客を引き連れて住宅地や哲学の道、法然院への階段を歩いていくのを、とにかく追いかける。

田中敦子の「電気服」(1956)へのオマージュ作品である「Illumimator」(2021,2024)と真船豊の戯曲「赤いランプ」(1954)から着想したパフォーマンス(25分)、および全編新曲のライブ(25分)を上演します。

——外Webサイト「光年」に関するイベント案内より引用

という説明書きが、何がどう、とかはよくわからんし特に考えず、暗いなか、わずかにザワザワしつつぞろぞろ追いかける。

あんまり聞こえないラジオの音声を鳴らしながら先頭を歩く小松さんの光に照らされる夜の住宅地の道や家々、知らない人の顔やスマホの画面を眺める。

小松さんの作品は、完全に明るい光のなかで見たことはこれまでほぼなく、薄暗いなかか夕暮れか、夜か暗い部屋でしか見たことがない。

小松さんのつくる空間では、ひとりを楽しめる暗がりと、暗がりの向こうに自分以外にもこの場を面白いと思った共犯者がいる感じがして(実際に今回はいっぱい人がいたし、展示のときはまわりに人はいなくてもそう感じる)、そういう鑑賞空間をつくるのがとてもうまくていいなと思う。

往復書簡って話しかけるもんなのか? テンションがわからない。

2024年4月20日(土)佃七緒

ただの鑑賞者でいい

こちらも最近の鑑賞体験からはじめようと思う。

Anthony Duchêne(アントニー・デュシェンヌ)の「Paysages à Boire / 呑風景」をOAG Art Center Kobeにて。

「生きたワイン(vin-vivant)」である自然派ワインの生産プロセスにおける自然の働きについて「動物」「植物」「鉱物」の3つの観点からとらえて作品を生み出すアーティストによる、レクチャー・パフォーマンスとテイスティング。

中心にあったレクチャー・パフォーマンスとテイスティングではないことについて書いてみる。

参加者が遅れていることもあいまって、どんな人が来ているのかお互いに知りたいし、差し支えない範囲で自己紹介を、という主催者の呼びかけでなんとなく自己紹介がはじまった。一通り終わった後、アーティストが自身の話の冒頭で「みなさんのことを少し知れてリラックスできました」と言ってくれはしたのだけれど、いらんかったなあと個人的には思う。

私はどこの誰で何の仕事をしていて何が好きなんです、とかそういうのを開示しなくたって、話を聞いたり飲んだり鑑賞したりしながら「何の香りですかね?」「これおいしいですね」「さっきなんて言ってましたか?」と、居合わせた者同士で、お互いのことは今ここに一緒にたまたまいる以外には何も知らないまま、会話がじわじわはじまるほうがよかったし、自分の関わる場ではそんな空気をつくりたい。

鑑賞の場ではただの鑑賞者でいい。

話が弾んで、自然とそれ以上知り合うのはいいけど、今回は冒頭でわざわざそれをする必要は必ずしもない場だったろうと思うし、その仕掛けはいらないことの方が多そう。

英国のNational Theatreの『Grenfell: In the Words of Survivors』(2023年初演)では、あえて冒頭で周囲の知らない人と自己紹介し合うことで劇場のなかにコミュニティをつくるジェスチャーがある。これは大変うまくできていたけれど、それは本作がコミュニティの物語であり、客席での自己紹介では名前とどこに住んでる、誰と来たくらいしか言う時間もないというところにポイントがある。個の観客を作品の時間をともに生きる仲間の一員にする身振り。

往復書簡はcorrespondenceなどと言うけれども、語源的には互いに応答しあうこと。無理に呼びかける必要はないんじゃないかと思う。

18〜19世紀の小説のおこりにはEpistolary novels (書簡体小説)が随分と多いけれども、小説を書くことそのものがart (技術、芸術)となる前には書く行為には日記や手紙といった何らか実用の必要が伴ったからだろうか。

この往復書簡は私たちが考えていることを考えの外側にある諸々を絡めたかたちで、かつ自然に言語化して引き出すためでもあるので実用の必要が伴っているな、などと考えた。

うん、確かに長くなるな。

2024年4月22日(月)庄子萌

名前の力

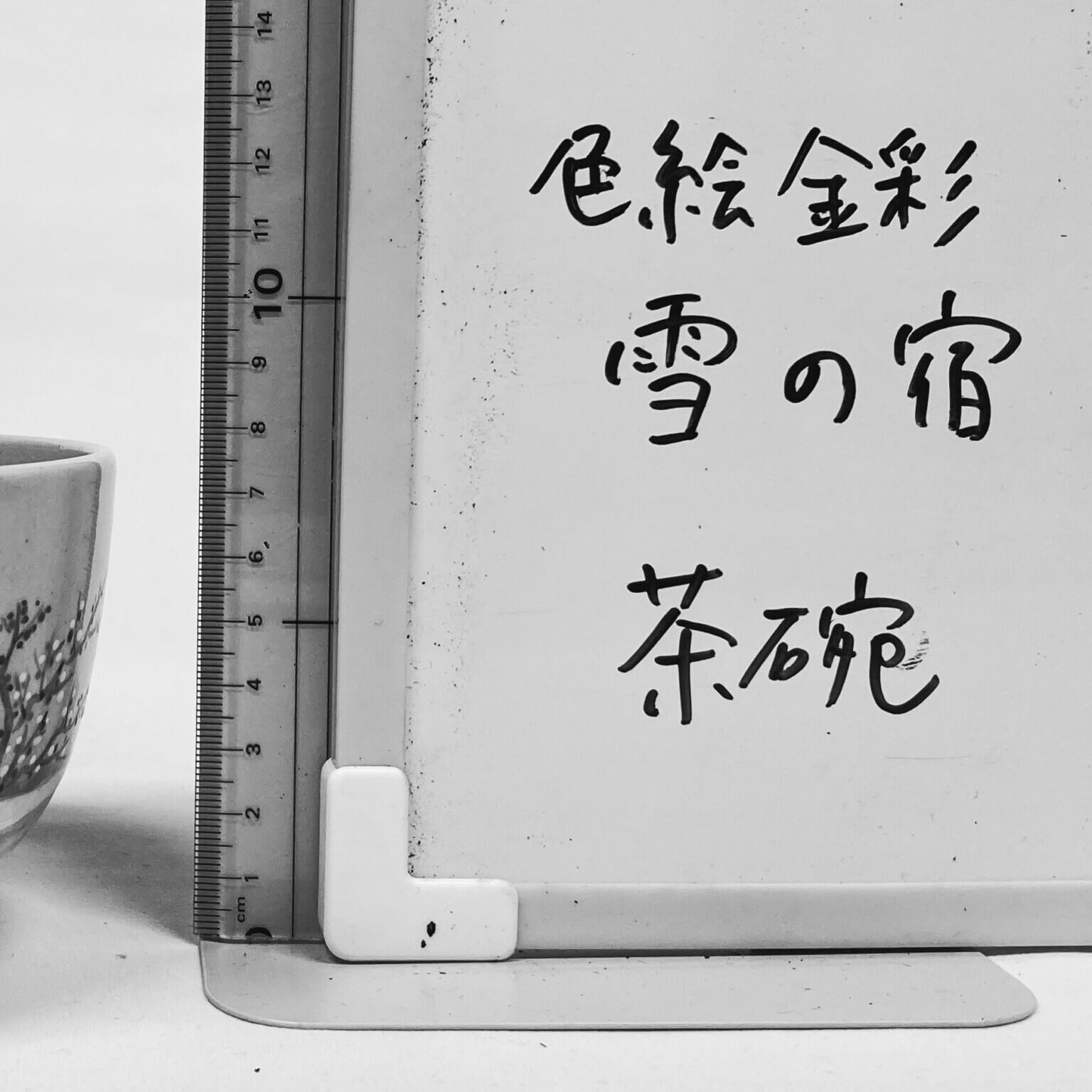

この茶碗には、釉薬(の種類は特定できてない)の上にいろんな色と金で、(「雪の宿」のお菓子のパッケージのような)屋根に雪の積もった家と、その家の庭に紅白の梅が咲いている様子が描かれている。

ある場所のある焼きものを分類するお手伝いで、見た目からつけられるキャプション(あだ名?)を一時的につけた。

用途のある焼きものは、大抵ある程度枠組みに沿って名づけをすると物の状態の概要は決まってくる。逆か。名前がある程度パターンで決まるように、つくる。

わざわざ言ったけれど、よく考えたら、日常にある大抵のものはそうやってできている。

その名がついたものを欲しい人は一定数いるから、その名になりうる大体の概要を決めて、呼び名を知らないような細部をそれぞれ変えてつくられたものが、身のまわりには多い。

作品の名づけ・キャプションは、つくった人にさえ見えていない鑑賞の可能性をひらくためにあるようにも思う。

作品のキャプションは、どこまで、どんな表記・表現をするか、いつ決める・決まるんやろうか(どこまで、はどこまで表記するかと、作品がどこまでかと)。

キャプションは何のために作品に付随させるのやろうか(しないこともある)。

往復書簡に関して書いてるのを読んで、チベットの文学では、長編小説というジャンル自体がほかの地域よりかなり遅くに発展して、現代的で新しいものやと聞いたことをふっと思い出した。

現代に近い時代まで、長らく口承の短い物語が主で、それを文字に起こしたものからチベットの小説がはじまり読まれるようになったから、とかやったような(仏教説話とかがどう絡まってるのかを忘れてしまった……いろいろ教えてもらったのに……もう一度掘り起こさねば……)。

2024年4月25日(木)佃七緒

「鑑賞」をめぐる日常対話 その1

暗がりの向こう

ただの鑑賞者でいい

名前の力「鑑賞」をめぐる日常対話 その2

鑑賞の距離

観客とルール「鑑賞」をめぐる日常対話 その3

病院と劇場のインストラクション

監視モニターを鑑賞する「鑑賞」をめぐる日常対話 その4

居合わせるという気持ち

感覚を支える「鑑賞」をめぐる日常対話 その5

待つ時間

無視できないこと

佃七緒 / Nanao Tsukuda

2009年京都大学文学部倫理学専修卒業、2015年京都市立芸術大学大学院美術研究科(陶磁器)修了。国内外に滞在し、他者の日常にて行われる周囲の環境や状況への「カスタマイズ」を抜き出し、陶や布、写真、映像などを用いて表現している。近年の活動に、個展「地のレ展」(NIHA / 京都 / 2023)、La Wayaka Currentでの滞在制作(アタカマ砂漠・チリ / 2023)、「RAU 都市と芸術の応答体」に参加(黄金町・神奈川 / 2022)、京都 HAPS での企画『翻訳するディスタンシング』資料集出版(2022)、など。

https://nanaotsukuda.com/庄子萌 / Moe Shoji

京都大学にてフランス文学と英文学を学んだのち、2010年より渡英。英シェフィールド大学にて演劇・パフォーマンス研究の分野で2021年に博士号取得。ものの《あわい》にあるもの、そこで起こる事柄に深い関心を抱き、パラテクストの概念を応用した、パフォーマンス作品およびパフォーマンス・フェスティバルの分析を目下の研究テーマとしている。研究活動と並んで翻訳も行うほか、現在は演劇や翻訳と同様にパフォーマティブな営みである言語教育への関心も深めているところ。