絵画/写真としてある布-イメージの不在を想う

布のイメージは身体のひとつのようなものとして、絵画の歴史においてこれまで描かれてきた。自然の光によって照らされ、人の手によって描かれることになる布は、身体と風景、情動と状況の境域をとりなすイメージとなって、人々に見られることになる。自律性をもった絵画の制作=生産のなかで、布のイメージはどのような意味をもって感じられるだろうか。木下令子による個展「Unnamed hours」(SUCHSIZE 2025 winter)がオープンアートラボ SUCHSIZE(大阪市西成区)で開催された。

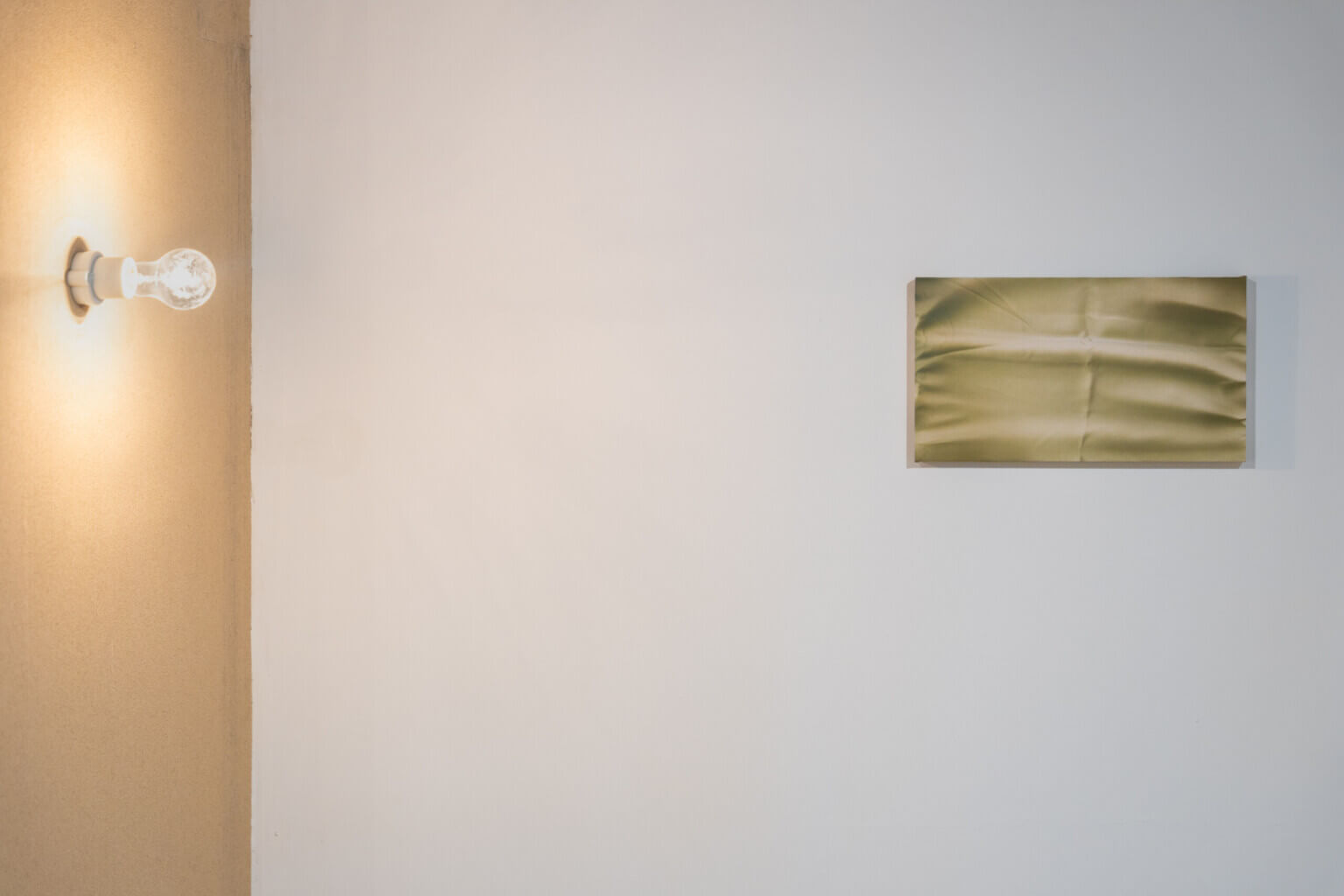

布の折り目や襞、皺には、気配が宿っている。そこには誰がいて、何かがあったという感触がある。布は陰影によって表現される歪みのなかで、そこで起こっていたかもしれない運動を微かに感じさせる。光と古民家とホワイトキューブを折衷させてつくられたスペースに余白をもって配置された作品群は、春を前にした温もりのなかで存在の輝きを静かに放つかのようだ。一つひとつの作品は写真のように映された絵画のようでもあり、色褪せ、退色した布のイメージを前にすると、いまそこにいた誰かが使っていたかのようでもあり、遠い昔から残されてあったもののようにも思える。

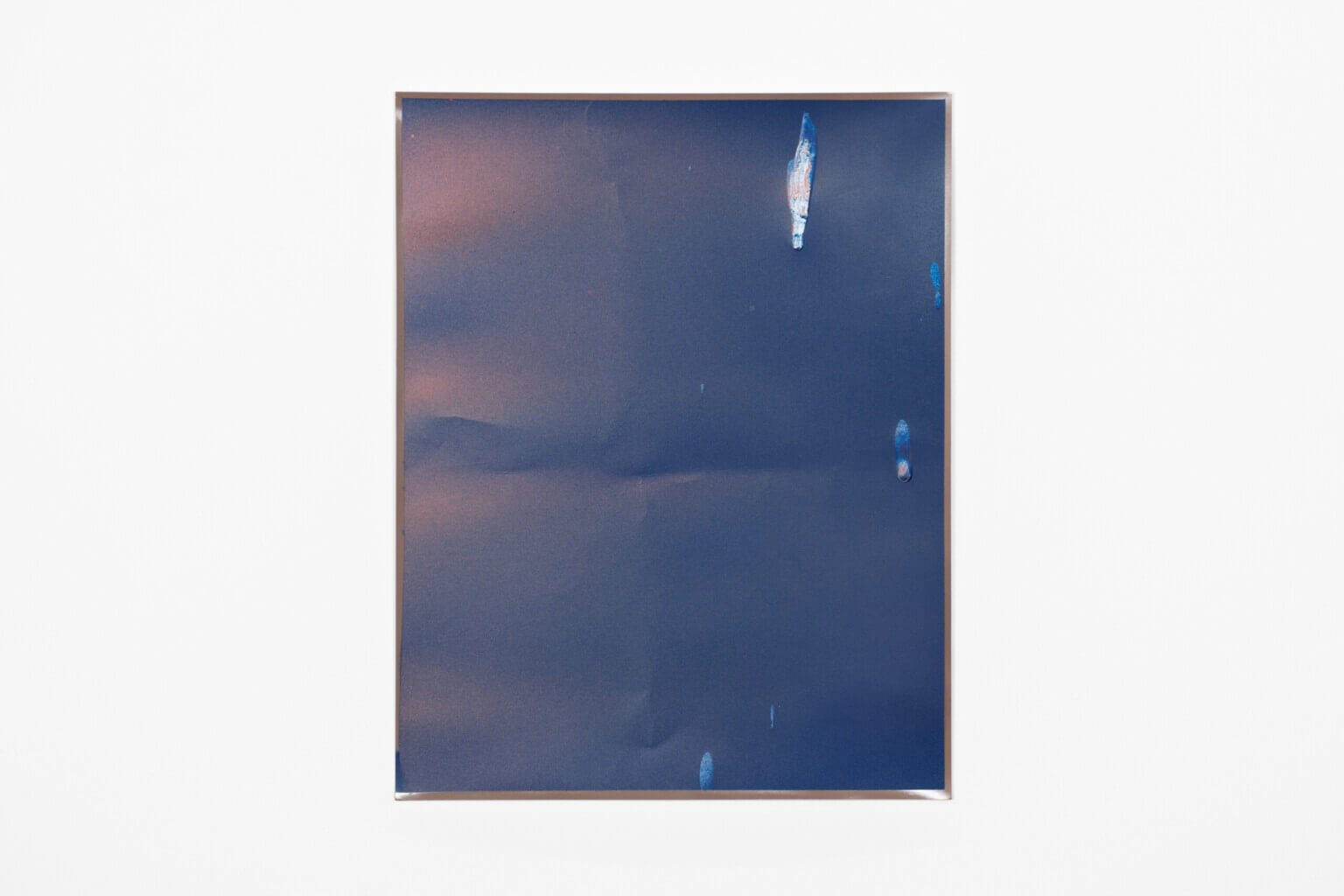

写真が現像される前の潜像に着目する木下は、布や紙、身体のなかにある肉眼では見えないイメージにも潜像の可能性を見出し、イメージの現れを待ちながら制作を行っている【1】という。霧状の絵具をスプレーガンで印画紙や繊維張りのパネルといった支持体に吹きかける表現技法は、フィルムの潜像が化学反応を経て感光紙に現像される写真技法に重ね合わせられることで、物質が自動的にイメージを生成する現象を実現している。物体、身体、絵具、印画紙は、絵画の写真的な様相において独特な関係性をもちながら、写真的絵画として布とそのイメージ、あるいは布-イメージを表象することになるだろう。

誰かが使っていたことを思わせる折り目をとらえる《handkerchief》、カーテンやシーツ、あるいはシャツの背の一部のように見える《comma》は、日常を流れる営みを感じさせるものの、その判断はタイトルを合わせてみると宙吊りのまま保留されることになる。アーティストが暗室のように見立てていると語るアトリエで制作された《日照時間》に見られるのは、窓枠から見える日出や日没、夜の街明かりや星々の輝きが、絵具の霧と印画紙に感光する自然光のなかで移ろう風景の時間なのかもしれない。

マルセル・デュシャンがその晩年に語った極薄さを形容する「アンフラマンス(inframince)」という概念を介して見ると、布-イメージのアンフラマンスは絵画と写真がかぎりなく近接する表現手法と物質的な支持体との関わりにおいて際立っていた。そこでは、絵具の濃度が織りなす色彩と陰影の形体(form)と支持体の区画をとりなす形状(shape)を超え出してくるかのように感じられた。自律性を獲得した布-イメージの物質-表象は、絵画の制作者が眼差していたであろうかつてそこにあった布の気配のなかで、いまはもうない不在となった布-イメージをめぐる想像へと観者を誘うことになっただろう。

布-イメージとともに回遊する絵画の系譜

淡い花柄のテキスタイルを題材とした《Cocoon》では、アーティストのもとに何らかの経緯をもって辿り着いた布がファウンド・オブジェクトのようなものとして扱われることになる。モダンな花柄の佇まいに重なり、浮かび上がる微かな皺の陰影を眺めていると、時代を超えて絵画の歴史を彩ってきた花々や布の襞をめぐるイメージの系譜が何かを語りかけてくる。いまここにある布-イメージは、ロザリンド・クラウスが提出した「技術的支持体(technical support)」【2】の自律性において絵画の歴史を連綿と織りなしてきた制作者や人々と相見える「約束事(convention)」の時間として現れている【ⅰ】。

絵画というメディウムを平面とフレームという物質的な実態に還元し形状(shape)と形体(form)の自律性を保証しようとするモダニズムの傾向を批判したクラウスによるポストメディウムの議論を振り返れば、木下による一連の作品群において布-イメージ、テキスタイルや印画紙、写真的絵画という技法はその制作と現象のプロセスにおいて独自の技術的支持体としてつくられている。その布-イメージを織りなす技術的支持体の約束事から産出され、救済されるのは、誰かが見て判断を下してきたひとつの歴史=物語から逃れる布-イメージの物語だとしたらどうだろうか。

観者は布-イメージとして実現している花柄の作品を前にしたとき、その陰影と光の照度に入り浸るかのようにして誰かが何かをしている状況や何かが誰かとともにある風景を思い浮かべるかもしれない。そのとき布-イメージは花柄と陰影や光とのかぎりない近似性において、絵画の歴史における繁栄や虚飾の寓意となる花のモチーフや聖者や精霊を覆う布のモチーフへと回遊するだろう。誰かは俗人であるとともに聖人でもあり、その何かは植物であるとともに象徴でもある。観者は布-イメージをめぐる想像において、その誰か、あるいは何かになる。そこで起こっていることは、絵画というメディウムにおいて無限に反復する人称性の消滅と擬態【3】の経験ではないか。

布-イメージは《Mandelion -time- #2》のアンフラマンスな響きと触感をもって、外套(Mandelion、Mandilion)になるとともに、聖骸布(Mandylion)にもなる。観者はe-i-yのスペルと響き、濃淡のある黒茶の皺を前に、マット(passe-partout)で覆われた円形の外套は、マットの覆いを外したときには聖骸布として眼差すことになるかもしれない。布-イメージは、薄もの(-mince)の下(infra-)において聖なる力をもっている。感覚の近接性において転換と逸脱を可能にするアンフラマンスな蝶番【4】は、観者の想像において起こる時代と空間を超えた救済、あるいはアナクロニズム【5】の経験とともにある。ジャック・デリダが蚕の繭からできる絹糸とヴェールを介して存在(あること)の開示(現れ)と退隠(隠れ)について語る【6】ように、布-イメージのアンフラマンスな蝶番は存在の脱構築が起こりうる詩的な契機としても考えられる【ⅱ】。布-イメージのアナクロニズムにおいて、市井の人々の身を包むショールは、伝統的な戒律として男性の身を包むタリートとなり、女性の身を隔てるヒジャブとなり、覆い隠すものとしてのヴェール(le voile)となり、そこからどこかへと向かうことを約束する帆(la voile)となる。

布-イメージのアンフラマンスと自由への照明

《Unnamed》に浮かぶわずかな皺が、観者の想像において襞になり、折り目をつけられるとき、そこにはまた別の肖像と風景の気配が生まれる。布-イメージは、歴史を超えた断片となって、名付けられないものとして現象している。そのように見ると、《Lie》が問いかける詩的な啓示は、「そこに横たわっているものは、偽りかもしれない」ということになるのかもしれない。木下の作品において、布-イメージはアンフラマンスな蝶番となって、観者の想像をここではないどこかへと自由に導いてくれる。本展の布-イメージに約束された自由とは、観者がとらえられ、とらえようとする歴史的な同定からの逃れといえるのではないか。

人の手によらざる手と「自然の鉛筆」の名において自律的に現れる光子的絵画(フォトジェニック・ペインティング)【7】は、観者の前にある布-イメージとなって別の仕方で認識をもたらす照明の光【8】を放つ【ⅲ】。自然の光が自ら対象を描き出すことを可能にする写真の潜像に絵具の霧が定着するとき、かつてどこかにあった布のイメージは光子と絵具の重なりのなかで、いまここにある絵画のイメージとして新たに生まれ直す。布-イメージは照明する。布-イメージの断片から放たれる照明の光のなかで、観者はこれまで描かれてきた絵画の物語を想い起こし、その時々の想像を自由に飛翔させる。覆い隠すものとしてのヴェールは、ここではないどこかへと向かわせる帆となり、新たに世界を開示するものとなる。木下の布-イメージを前に、観者は照明する光に包まれることになるだろう。

P.S.

オープンアートラボのSUCHSIZEには、「SUCHNESS(森羅万象・ありのままであること)とSIZE(人のサイズに合わせる)を組み合わせ「森羅万象を人に届ける」という想いが込められているという。大阪市西成区では、ブレーカープロジェクトやココルームなど歴史的な経緯に配慮しながら地域との協働を図るアートプロジェクトやアートスペースが育ってきた文化的土壌があり、また近年では「Study:大阪関西国際芸術祭」の一部開催地となるなど注目を集めている。

布-イメージというコンテクストに目を向けると、同地にはアーティストの主導により地域の女性らと共同制作により立ち上げたファッションブランドNISHINARI YOSHIOなども見られる。商店街や店舗に並べられ、積み上げられた衣服や布を眺めていると、その一つひとつに歴史や人生の折り重なりが地層のように堆積しているようにも思われる。布-イメージのアンフラマンスな印象に触発されて目の前にいる人を眼差すとき、身につけている衣服や布に応じてまた別の仕方で相見えることもできるかもしれない。絵画作品に対する観者の実存的な参加というパースペクティブから見ることで、本展をサイトスペシフィックなイベントとしてよりよく理解することもできるだろう。

筆者注:

【ⅰ】布-イメージをスプレーガンで印画紙に吹きかけるという独自の制作技法によってつくられた写真的絵画ともいえる作品群において、絵画/写真における布-イメージの意味論、物語を想い起こすこと。

【ⅱ】ヴェールの覆いやヴェール自体の剝奪から身をほどき、襞を折り返し、言い返すことができるコーパス(身体=言葉の集まり)において、布-イメージの本来的なあり方をまた別の仕方でとらえ直すこと。

【ⅲ】アウグスティヌスが探求した、つくられたものを介して見えない神性(存在そのものの根源)を洞察しようとする方法において、布-イメージのアンフラマンスな蝶番とともに絵画の系譜を回遊すること。参考文献:

【1】木下令子 Exhibition:2025 winter 《 Unnamed hours 》ONLINE CATALOG(8 March 2025 updated)https://www.suchsize.com/blog/2025/02/01/090805 (2025年5月19日アクセス)

【2】ロザリンド・クラウス著、井上康彦訳『ポストメディウム時代の芸術』水声社(2023)pp.11-17「序文」

【3】ロザリンド・E・クラウス著、加治屋健司ほか訳『アンフォルム: 無形なものの事典』月曜社(2011)pp.84-89「エントロピー」

【4】北山研二著『マルセル・デュシャン 新展開するアート』未知谷(2021)pp.202-204「蝶番の介入は、見る者の参加によって始まる」

【5】ジョルジュ ディディ=ユベルマン著、小野康夫ほか訳『時間の前で: 美術史とイメージのアナクロニズム』法政大学出版局(2012)pp.43-50「アナクロニズムの星座:われわれの時代を前にしての美術史」

【6】エレーヌ・シクスー、ジャック・デリダ著、郷原佳以訳『ヴェール』みすず書房(2014)pp.119-146「蚕」

【7】沢山遼著『歴史・批評・芸術 002』D/C/F/A(2023)pp.28-41「絵画の現像:木下令子」

【8】『基督教学研究 第12号』京都大学基督教学会(1991)pp.15-17 片柳栄一「神探究の場の開示:アウグスティヌスの照明説再考」

アツミ / F. Atsumi

クリエーション・ユニット Art-Phil、アート・ギャラリー/イベント・スペース monade contemporary|単子現代。都市経営修士。編集/批評を通してアート・哲学・社会の視点から多様なコミュニケーション一般のあり方を探求するとともに、キュレーター/アートマネジャー/ギャラリストとして現在の状況に応答するための展示活動を行っている。大阪-京都-東京でただいま活動中。

SUCHSIZE 2025 winter「Unnamed hours」

会期:2025年2月7日(金)〜3月29日(土)のうちの金・土曜

会場:SUCHSIZE

時間:13:00〜18:00

料金:入場無料木下 令子トークイベント

日時:3月29日(土)16:00〜17:30

会場:SUCHSIZE

料金:入場無料 ※先着15名

主催:SUCHSIZE

助成:大阪市