本企画の前編では、1970年の日本万国博覧会に対して生じた反対運動、いわゆる反博運動を取り上げた。彼らは日本万国博の外側から、70年安保問題のカモフラージュ装置、文化支配体制再編装置という日本万国博の政治性を指摘し、行動を起こした。一方で、体制との関わりを自覚することとなった一部の参加者は、その批判的超克を模索し、内部における日本万国博批評を試みることになる。後編では政治性と創造性の狭間で日本万国博への関わり方を模索した参加者の実践に焦点を当てる。

内部からの応答

反博派は、新聞や雑誌などあらゆるメディアでの発言、都市におけるデモやパフォーマンスによって日本万国博の政治性を追及してきた。彼らは「参加」それ自体を体制加担と同義とし、日本万国博へ参加する美術家、デザイナー、建築家などを徹底的に批判していく。しかし一方で、参加者からの応答も当時の新聞や各種雑誌には少なからず掲載されている。たとえば、日本万国博内部の主たる表現となった「環境芸術」の日本における仕掛け人であり、「日本万国博覧会イヴェント調査委員会」などを担当した東野芳明は《せんい館》を取り上げ、以下のように述べている。

たとえば横尾忠則が、あるパビヨン(ママ)を工事の完成直前で中止して足場やら建設会社のテントやらを固定させ、いわば内部から壮大な廃墟を生み出そうとしているとすれば、参加と不参加といった単純な政治的な、色分けで問題が片附くわけでないことは明らかである。

引用:東野芳明「唐十郎とぼくの38日―テント騒動から、クロス・トークまで」『SD』鹿島出版会、1969、52号、p.114

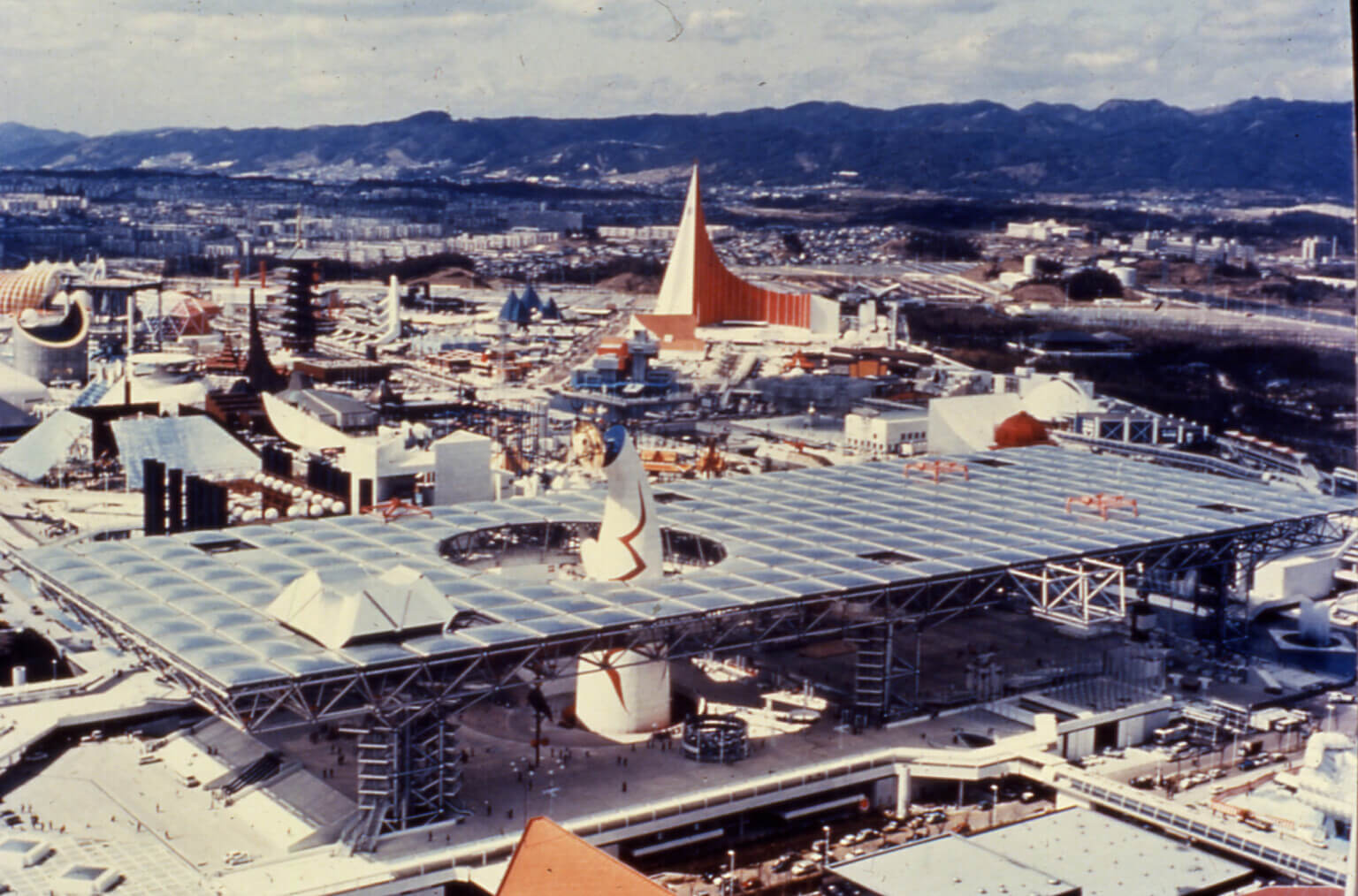

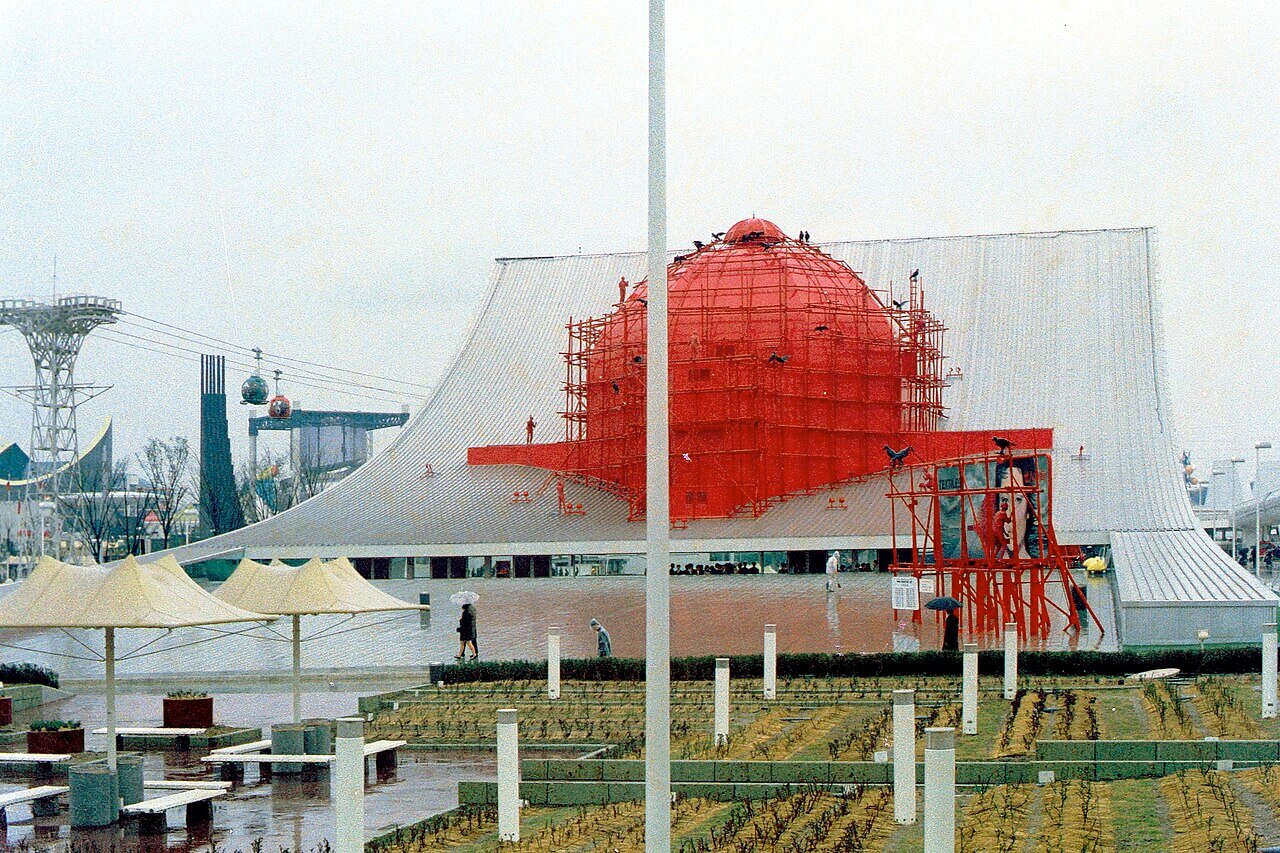

《せんい館》は、日本紡績協会などを中心とした「日本繊維館協力会」によるパビリオンで、総合プロデューサー兼ドームの創作ディレクターを松本俊夫、造形デザインを横尾忠則、音響ディレクターを秋山邦晴が担当するなど、多くの前衛芸術家によってつくり上げられた【1】。東野は《せんい館》の未完成ともとれる外観的特徴に日本万国博への批評を見たのであり、内部で展開される表現の意図を捨象し、「参加/不参加」の二元論へと回収する針生一郎ら反博派の論理に対峙する姿勢を示している。

【1】《せんい館》における前衛表現に関しては下記などに詳しい。暮沢剛巳 江藤光紀『大阪万博が演出した未来―前衛芸術の想像力とその時代』青弓社、2014。川崎弘二『日本万国博覧会の電子音楽―第一巻 せんい館』engine books、2021

磯崎新のインヴィジブル・モニュメント

磯崎新の日本万国博は、会場基本計画原案作成委員会チーフ・プランナー丹下健三のもとでコア・スタッフとして招集されたことに始まる。その後、「日本万国博覧会イヴェント調査委員会」を組織し、《お祭り広場》全体の構想や会場装置の設計を担う。しかし、かねてより権力との関係に意識的だった磯崎は日本万国博の準備期間中、絶えず分裂症のごとく苦悩することになる。そうした曖昧な立場を取る磯崎に対して、多木浩二は痛烈な批判をしている。

心のどこかに、かれの方法、かれの建築や都市に関するイマージュが、なおかつこの変革の側の価値に属するだろうと信じているに違いない。

かれはこの矛盾を自ら解くことはできないのである。なぜなら、彼は万博という体制保持の催しに協力し、しかも、この万博が反体制の攻撃の目標であるという状況は変わらないからである。

かれは状況のなかに、その中心に両義的な存在として存在しているのだ。そして、そのことだけで、かれは充分、その知を疑われてもやむを得ない。

引用:多木浩二「磯崎新論―虚像の行方」『デザイン批評』風土社、1968、7号、p.167

もはや転向問題として批判の対象となるなか、磯崎は諸装置の「可動性、移動性、機構化、統合化」によって可能となる「巨大なイヴェントを発生させる場のようなもの」として《お祭り広場》を構想する【2】。「この広場では「みる」のではなく、ひとびと自身が主人公なのである」と述べるように【3】、「インヴィジブル・モニュメント」というこのコンセプトにおいて磯崎は、《お祭り広場》を訪れる民衆の体験そのものを日本万国博の記念碑とすることを目指した。

こうした試みは、電気的情報が蔓延する現代都市の様相やテクノロジーと芸術の関係を考察してきた磯崎の実践の一つの到達点だった。しかし、磯崎がのちに述懐したように、岡本太郎の《太陽の塔》が前近代的な偶像であることによって体制による情報操作の対象になったのであれば【4】、民衆参加による不可視性の強調は、体制の求心力からの脱却を目指す内部における政治的振る舞いと読むこともできる。

【2】日本万国博覧会イヴェント調査委員会『日本万国博「お祭り広場」を中心とした外部空間における水・音・光などを利用した綜合演出機構の研究調査報告書』日本万国博覧会イヴェント調査委員会、刊行年無記載、p.11

【3】同上、p.25

【4】磯崎新「テクノロジー・芸術・体制」東野芳明編『芸術のすすめ』筑摩書房、1972、pp.127-167. 実際、当時のパンフレットなどを見れば明らかなように《太陽の塔》は運営側による広告塔としての役割を担うことになった

「広場」の意味

針生は「インヴィジブル・モニュメント」としての《お祭り広場》を「この構想はテクノロジーの延長上に、楽天的な「未来」ばかり夢みがちなこの万博のなかで、ただひとつ不可測な「現在」に眼をむけ、日常性そのものの意識化を目指している点で、すぐれている」と評価している。しかし同時に、実現した《お祭り広場》に対しては、「人びとを日常性のままで解放しようと意図したお祭り広場は、もっとも典型的なおしきせの広場として、逆の意味でこの万博を象徴している」と批判する【5】。

果たして実現した《お祭り広場》でなにが起きたのか。開幕後、この広場ではさまざまなイベントが行われた。60年代の美術界をにぎわした「ネオ・ダダイズム・オルガナイザー」のリーダー吉村益信や浜田剛爾らによるグループ「貫通」が担当した「ビームで貫通&マッド・コンピューター/ミニマル・サウンド・オブ・ライダー」もそのひとつである【6】。

当時ヒッピーを中心に若者から支持を得ていた内田裕也やジョー山中によるバンド「フラワー・トラベリン・バンド」が演奏するなか、60台のオートバイが疾走する。バイクのエンジン音やクラクションが《お祭り広場》に響き渡り、サーチライトが明滅する。

しかし、混沌とした様相を前に、運営側は予定されていた回数を実施することなく中止の判断を下すことになる。民衆によるあらゆる交歓の場となることを目指した《お祭り広場》は、その自由さを危惧した運営によって警備員が配備されるなど、管理下に置かれることになった。こうした事態に対し、吉村は「あらゆる人たちの、あらゆる意図が集合するのが本来の広場なら、広場につどう若者たちに熱心に支持されたこのイベントにも正当な場所が与えられるべきである」と語っている【7】。現在まで続く公共空間における不寛容さを象徴するかのような帰結となったものの、視聴覚的刺激によって変容し続ける時空間を通して吉村は、あらゆる権力や既成制度から解放される「広場」の可能性を浮かび上がらせた。

【5】 針生一郎「万博―この壮大な張ぼて祭典」『世界』岩波書店、1970、295号、pp.288-294

【6】2024年5月にはOMEGA POINTとエム・レコードの共同企画によってこのイベントの音源が10インチLP+CDとして発売された。なお、このイベントに関しては下記に詳しい。木頭野絵「大阪万博における吉村益信の活動について―「せんい館」と「お祭り広場」を中心に」『大分県立美術館研究紀要』第7号、公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館、2023、pp.46-58

【7】 吉村益信「お祭広場か管理広場か」『朝日新聞夕刊』朝日新聞社、1970.08.11、7面

民衆主体の万博は可能か

東野が指摘していたように、賛成か反対か、参加か非参加か、という単純な二項対立として物事をとらえるかぎり、私たちは彼らの試みの意義を見失ってしまうだろう。大事なのは、磯崎や吉村の実践から浮かび上がる「民衆主体の万博は可能か」という問いである。さまざまな国や共同体の人々が自由に集い、交流する万博をいかにつくり出すことができるのか。私たちは「多様でありながら、ひとつ」という2025年大阪・関西万博の理念を、多様な交歓の場となることを目指した《お祭り広場》の延長線上に模索する必要があるだろう。今あらためて1970年を見ること、それは逆照射的に2025年を前にする私たちが万博について考える契機となるはずだ。

鯉沼晴悠 / Haruhisa Koinuma

1996年生まれ。戦後日本を中心的な対象として建築、デザイン、美術に関する調査研究、展覧会企画などを行う。京都工芸繊維大学大学院博士後期課程/金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ所属。企画した展覧会に「ATGの映画ポスター」展(京都工芸繊維大学美術工芸資料館、2022)などがある。