「それは言うなれば、これによって分割される土地は誰のものでもなく、そこに描き出される人々の群れは架空のものであり、そこに建てられる建物は幻影であり、その中で行われる活動は存在しないだろうという予言だったのである。」

レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』

まほろばが見える。ネオンがきらめき、笑い転げる若者の群れが一斉に手を叩く。男女が愛のために死を選んだかつて森であったその場所で、一晩限りの逢瀬を金で売り買いする人ら。それぞれの方向に向いたガラスの一枚だけがうまい具合に真向かいのサイネージの動画を反射して、特殊詐欺撲滅を鏡文字で訴えかける。この土地も、その群れも、あの建物も、どの活動もすべていずれ通り過ぎて思い出せずに消えてゆく夢のような街のことである。

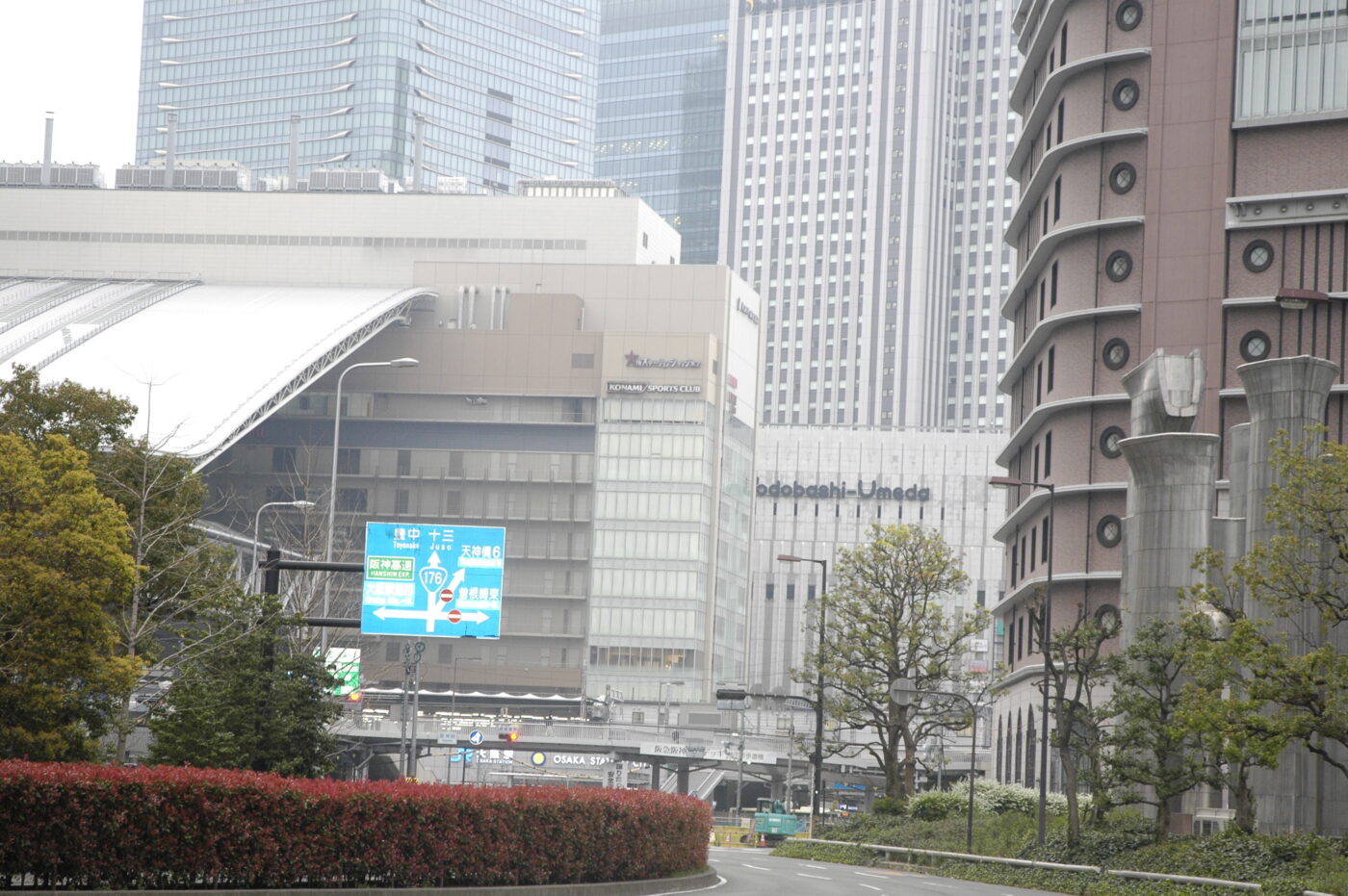

コールハースが予言したグリッドシティへのことばを「キタ」と呼ばれる大阪市北区を中心とした歓楽街に重ねてみる。人工的につくられた土地に乗った経済の自由、効率、速度、快楽。キタにおいてはマンハッタンとは異なり、発明を待つことなくスカイスクレイパーはそこらにあり、それらは地面を突き刺し地下に広がる。キタは立体的に過密の文化を組み替えつづけ、天空、地上、地下がつながりひとつの街をつくってきた。そのためキタと呼びうる範囲は、上は高層ビル、下は地下街が広がるエリアと言える。キタの地下街は一度も、地上に上がることなく茶屋町から堂島まで約2kmの直径範囲内で地上の地形と交差させながら、そのなかに交通、商業施設、娯楽を発展させてきた。その全貌は誰も見ることはできないし、変容と完成すら誰も把握できないだろう。平面上にひろがるグリッドによってではなく、Z軸の方向に発展したその街は、実際の風景としても、心象風景においても時たま街の持つ欲望を放棄したようなヴォイドを見せる。それはどこか。そしてそのヴォイドは何なのか。

仁徳

かつてキタ一帯はひとつの陸地ではなく、水に囲まれ、葦が伸びる島々であった。八十島である。生駒山地から淀川と大和川というふたつの水脈が海へと流れゆくあいだにある河内平野で合流し、三角州を形成する。それらの何百年もの堆積により、島は陸となり都市となった。

仁徳天皇は河内平野の水害を防ぐため、難波の堀江を開掘し、大和川の水を引き、海へと流れる別の水路を築造した。難波の堀江の流路は大川から、中之島を経由し、大阪湾へ流れるルートであると推定されている。古墳時代の治水事業により変えられた水流で砂礫の堆積のあり方が変わり、現在の中之島のかたちがあると考えると、ありのままの自然に人の手が介入するとき、それは一気にもう元の状態には戻れない「人工」のものになるかといえば、そうではないことがわかるだろう。自然は見つけられたときにはじめて「自然」という名前のものになり、歴史的な視座で捉えたときに人工と自然は絡み合うひとつとして機能していたことを知るからだ。

人工と自然が絡み合うひとつをよく表しているのが彼の墓だとされている伝仁徳天皇陵である。現在、一見すれば森であるその陵墓は、かつては砂礫と埴輪でつくられた人工物であり、自然の介入を許すことはなかった。墓は整備され、清掃され、雑草が生えることを許さない。しかし、ヒューマンスケールを超えた数百年の時間において、この人工物は、そこにある意味が抜け落ちる歴史の空白を突くように、自然の介入を許し、森になってゆく。

難波の堀江も巨大な陵墓も確かにそこにある。しかし、それらの中心人物であるはずの仁徳の存在だけが不確実なのである。都市にはつくられたものと絡み合う自然のありようはかすかな痕跡だとしても残っていくが、誰の手によって、なぜ行われたかという描き出される人々の群れも活動も残ることはない。それをヴォイドというには、あまりにも人間の気持ちに寄り添いすぎたロマンチシズムだろうか。

獣のなく街

涼を求めてきた兎我野で鳴く鹿の声を毎夜うつくしいものとして聞いていた。しかし、その鳴き声が聞こえなくなり、時を同じくして献上された鹿が兎我野のものだとわかったとき、献上した猪名県の佐伯部は左遷された……。その場所は大阪市北区兎我野町だと言われている。存在の有無すら危ぶまれる仁徳の伝説であるがゆえに、私たちはそれをどこまでどのように信じていいのかをもはや測り知ることはできない。今やこの街はどこもかしこも古びた建物と駐車場だらけで、地下街もなく摩天楼の陰に潜むヴォイドな街である。

新御堂筋を南下して、曽根崎東の交差点を左折したら扇町通りに切り替わる。曽根崎お初天神通りを抜けると、梅田新道の交差点が現れる。曽根崎通りを西へ直進。出入橋JCTを越えたら左折。光を吸い込む巨大な黒い塊が見えたらもうすぐ。田蓑橋を渡って。そのまままっすぐ。そう、その黒いやつのとこで止まって。兎我野町から中之島まで1km程度であるにもかかわらず、何回も曲がり、交差点にぶつかる。キタはミナミのようにまっすぐ行けば着くような場所などどこにもなく、地上では交差点の横断の難しさが私たちの行く手を阻み、地下ではその複雑さが私たちを惑わす。むろん、地上のルートと地下のルートが同期することはほとんどない。

大樹

2011年に完成した「大阪富国生命ビル」の外観デザインを手がけたのはフランスの建築家であるドミニク・ペローである。1980年代後半から90年代前半のパリの気分を受けて現れた「フレンチ・テック」と呼ばれる潮流のなかにいたペローは、大阪のオフィスビルにおいてもその特質でもってキタに人工のなかの自然を現出させる。

角度をランダムに設定したガラス窓を高く伸びるビルディングの下層部にまぶし、私たちの目線においてのみ確認できる繊細な加減でガラスの反射を受けてきらめく光が、まるで大樹の下の木漏れ日かのように思わせる。ネオンで昼よりも明るい夜のキタにおいて、そのビルディングは妖しい緑の光が内部からライトアップされる。

これまで、ペローがガラスという透過し、光を反射し、やわらかな素材を用いることは、表皮や皮膚として喩えられ【1】、自然と人工を残酷なまでに明確に区分けする温室を引き合いにハイパーリアルな風景を現出させていること【2】が示唆されてきたが、フレンチ・テックはレトリックとして機能するオブジェとしての建築を目指していた。それゆえ小松原町に建つそのビルディングも、彼らが述べる表皮や、ハイパーリアルな風景を現出させるガラスの効果というよりも、むしろ、宮脇愛子やイザ・ゲンツケンの彫刻のように、ヴォリュームとしてのガラスの物質性、それをそこに置くことで変化するアトモスフィアや光という不可触でまばゆく直視できないものを生み出し、操作しようとする。このような試みは光がオブジェクトの副産物ではなく、オブジェクトそのものが副次的であることを示す。彼女らが既存の彫刻とは異なる素材やあり方に注目し、逸脱し続けたように、その大樹は建築というよりも彫刻(オブジェ)である。

オブジェに没入する仕掛けとしての内部はあれど、真なる内部はないはずなのだが、体裁として建築物であるこのビルディングの内部は、いくら外観デザインと設計を別々の人が手がけたとはいえ、まったく別のものである。なぜなら大樹のなかに踏み込めばそこは森だからである。静かで、暗く、果てしないヴォイド、しかしそれさえもここでは見渡す限りの、ではなく、上と下に伸びゆくZ軸の森である。「フコクフォレストスクエア」と名づけられた商業エリアである地下エリアは、キタの地下街である「Whityうめだ」と接続する。そこを行き来する私たちは、さしずめ森に迷い込んだ童話の主人公。癒しを求めて分け入った森だと思っていたら、いつの間にか大樹のようなひとつの自律した人工物の養分となっている。

洲

5月革命からおよそ20年、または革命200周年の節目であった1989年を機に試みられたパリの「ビッグ・プロジェクト」とは、ルーブル美術館のガラスのピラミッドをはじめとする官公庁、文化施設など9つの建築計画のことである。その頃、パリの周縁では、この波に乗じて続々とフレンチ・テックの建築家たちの作品たちが誕生を待っていたのだろうか。しかし、ラ・ヴィレット公園にしろ、新オペラ座にしろ、フレンチ・テックの建築家の作品にしろ、建築を記号として機能させ、解釈や判断を利用者に委ねつつ(無限にひろがる可能性)、その軸となる物語についてはしっかり建築そのものが手綱を握るポストモダン的な方法論は、歴史と風景というものに対するパラノイア的逃げ勝ちの方法だと言うこともできる。

だとしたら、「ビッグ・プロジェクト」と同時期から出現のチャンスを逃しつづけていたシテ島のような中之島に突如あらわれた美術館の真っ黒な矩形は、その逃げ勝ちの軽やかさを許さない重厚さを意味するのだろうか。はたまた、ペローが関心を寄せつつも結果的にそうはなることのできなかったミニマリズムやランドアートのような自然と人工を引き受ける長いスパンの融和の隠喩を意味するのだろうか。私はそのどちらにもノーと言いたい。新しい美術館に光をすべて吸い込むようなブラックキューブが選ばれるのは、それまでの大阪のポストモダン的な装い【3】を反省し、反動させつつも、モニュメントとして機能させた強烈な皮肉や教訓の類ではけっしてない。

「パッサージュ」という思想の核を持つこの建築のあり方は、歩行者という道具を備えない人間の身体が主体となっている。私たち一個の身体はキタの地において縦横無尽に地上と地下を縫い、車や自転車は通りと筋をジグザクに交差しないと目的地に着くことができない。延々とスクラップ・アンド・ビルドが続けられるキタにおいて、空き地とも言い難く、道というにはひらけすぎている、開発が終えられているのか開発を待っているのか定かではない、多くのヴォイドが見つけられる。その新しくできたヴォイドを見つけるのはいつも歩く身体だ。

ひとつの入り口を設けずに複数の正面性を建築のなかで保つために、坂道である立地を馴らし、建物を浮遊させ、近隣のビルディングに橋を渡す建物の外側のデザインも、まるで中之島のあり方そのもののようであるし、1階から5階までの吹き抜けのある建物を都市と見立て、立体的にその移動を促すエスカレーターの経路は私たちに馴染みのある街でのお馴染みの上下の移動である。この建物と外へのひらき方を含めた大阪中之島美術館の設計を手がけた遠藤克彦は、美術館にミニチュアの都市をつくり込むことで、自然と人工に対して新たなひとつのモデルを提案する。それは自然なき自然、つまり歴史と人の手によってのみつくられているコンクリートジャングルにおいて自然は何者として現れうるか、という問いに対するひとつの試みである。

背骨

この街のどこかに名前の由来を持たない街がある。そこはかつて被差別部落地域だった。しかし、すでに誰もそのことは口にしない。自立して生活ができていれば、黙っていても誰ももはや騒ぎ立てない。福祉を必要としない自立した生活という資本を手にできれば、「自由」を手にすることができるのは結果として事実だった。そうして、街は都市になり続ける。ヴォイドは、コールハースのいう量塊(マッス)に対する空洞のことだけではなく、そこにありながらも無視され続けるものでもある。

「キタ」の命題のひとつにこれらのヴォイドをどのように飼いならすかというものがある。このとき荒地のようなヴォイド、もはや原生の様相を見せるヴォイド、点在するどのようにしていいのかわからない隙間のヴォイド、さまざまな種類のヴォイドが私たちの前にこの街の自然として現れる。

ヴォイドを黒い矩形において可視化し、無視できない状態へ持ち込んだ量塊としてのヴォイドを貫く移動経路はこのビルディングの背骨とされている。折り目正しく順路が設計されているエスカレーターで、並ぶことさえできれば、私たちは誰でも迷うことなく正しい場所へたどり着く。そこから見えるものは変化するが、私たちが同じビルディングのなかをジグザグに歩んでいることは皆が共有する景色である。このヴォイドのなかで唯一の可触的存在で私たちに公共性を与える背骨は、単なる設備という機能を超越した意味を持ちはじめ、私たちを背骨の上のほう、頭脳へと運んでゆく。

ヴォイドは開発も荒廃も待ってはいないし、そこに意味が付与されては消えゆきながら、蓄積するレイヤーを幽霊のように携え続けるなかで、それにかたちが与えられるとたちまち別のものに名前を変えゆく。しかし、自然も私たちのスケールから見たらこのような性質ではなかっただろうか。

街のなかに漂う不可触で不可視のものに介入することは、おそらくある面において建物が土地の上に建つ以上の意味を持たないだろう。しかし、誕生以来、人工的介入が常に施されてきた「キタ」のZ軸の構造そのものを明らかにし、何が私たちの目に映らなかったかを示唆するこの建築は、私たちがこれまで触れてこなかったさまざまをもひらくのだ。

【1】『SD●8908 特集フランスの建築 パリのビッグ・プロジェクトとフレンチ・テック』第299号1989年8月号(鹿島出版会)

【2】五十嵐太郎「いかにドミニク・ペローは「数々の自然」を創造したか」『終わりの建築/始まりの建築———ポスト・ラディカリズムの建築と言説』(INAX出版、2001年)

【3】1990年代に構想され、フェスティバルゲート(1997年、大阪市浪速区に開業。現存せず)や、キッズプラザ大阪(1997年、大阪市北区に開業。現存)など、続々と実現されたプロジェクトに際して建てられた建物は多くがポストモダン的な造形だと言える。この大阪のビッグ・プロジェクトはパリのビッグ・プロジェクトとどこか似ている。その過程については、加藤正洋「大阪1990 空間構想と〈場所〉の創出」『現代思想 特集大阪』Vol.40 2012年5月号(青土社)に詳しい

檜山真有 / Maaru Hiyama

1994年大阪市北区生まれ。企画した展覧会に「オカルティック・ヨ・ソイ」(2021)、「超暴力」(2019)など。2022年はワークショップをする予定です。

辺口芳典 / Yoshinori Henguchi

1973年大阪阿倍野生まれ、新世界かいわいの下町で育つ。2000年 阿部カウチ名義でWasteland誌にて詩人デビュー。2001年 詩集『無脊椎動物のスポーツ・メタル』を刊行。2006年 辺口芳典に改名、キヤノン写真新世紀優秀賞。2010年 nobodyhurtsから『女男男女女男女女女男女男男女男女女』を刊行。2011年 ドイツ、デュッセルドルフのゲスト・アーティストとして選出され、「ANTI FOTO」「Photo Battle」に参加。2014年 アメリカ・シアトルのChin Music Pressから『Lizard Telepathy Fox Telepathy』を刊行。2017年 edition.nordから写真集『mean』を刊行、翌年にブルノ国際グラフィック・ビエンナーレ入選。2019年 edition.nordから大阪此花区の六軒家川を写した『peels』を刊行。2020年 Forget Publishingから詩集『水の家』を刊行。http://yoshinorihenguchi.com/