paperCで取り上げられる展覧会やイベントには周知のための広報物があり、その背後にはグラフィックデザイナーの存在がある。芝野健太はそのなかでも関西のアートシーンで大きな支持を得ているデザイナーだ。その最大の特徴は「印刷設計」【1】をも自身で手がけること。繊細で端正なグラフィックデザインに印刷・加工で豊かな表情を与える彼の制作物は、静かに、そして、力強く展覧会のコンセプトを視覚化する。グラフィックデザインの実践とリサーチを行う後藤哲也が、芝野のデザイナーとしての背景と制作物について話を聞いた。

収録:2021年8月19日(木)オンラインにて

デザインと印刷設計を担うための働き方

――芝野くんと言えば、僕が昔発行していた『FLAG』【2】というフリーペーパーの用紙についてFacebookでメッセージをくれたことが強く印象に残っています。

芝野:紙の目が通常の本とは異なる方向に使われていたので、「あえてなのかな?」と疑問に思って聞いてみました。大伸社(現・ライブアートブックスの親会社)で印刷されてましたよね?

――ARTCOURT Galleryさんの紹介で大伸社さんにサポートしてもらい、在庫にある用紙を使わせてもらっていました。なので紙目の流れが違うものも在庫処分的に使われていたと思うんですが、僕は全然気づいていなかった。あわてて担当者に確認したことを覚えています(笑)。

芝野:僕がライブアートブックスに入社するきっかけとなった出来事のひとつでした。2015年に「ART OSAKA」のデザインを担当したとき、ライブアートブックスに印刷してもらって、そのときに印刷でいろいろできるんだってことを知りました。紙を選ぶこともそうですし、刷る順番やインクの濃さなんかでも仕上がりは変わる。そこから、データを入稿した後に印刷会社のなかでどういったことが行われているかを知りたいと思いはじめました。

――ART OSAKAはノマルさんでデザイナーをしていたときの仕事ですよね? デザイナーとして働いた最初の組織になると思いますが、働きはじめたきっかけは?

芝野:大学時代に現代美術ギャラリーでアルバイトをしていたため、現代美術に触れる機会があって、その頃からぼんやりとアートに関わるデザインができれば良いなと思っていました。当時、求人募集はしていなかったんですが、ノマルの活動を知って自分から問い合わせをしてみたという感じです。そういった姿勢を好意的に受け止めてくれ、そのままノマルで働くことになりました。

――ノマルさんは展覧会の広報物だけではなく、出版なども行っていると思いますが、どのあたりの仕事を担当していたんですか?

芝野:ノマルが運営するギャラリーのDMをつくったり、作家と一緒に作品集や版画作品をつくったりクライアントワークをしたりと、はじめてのことも多かったのですが、作家やディレクターと一緒に企画が立ち上がって制作していくプロセスをいろいろと経験させてもらいました。

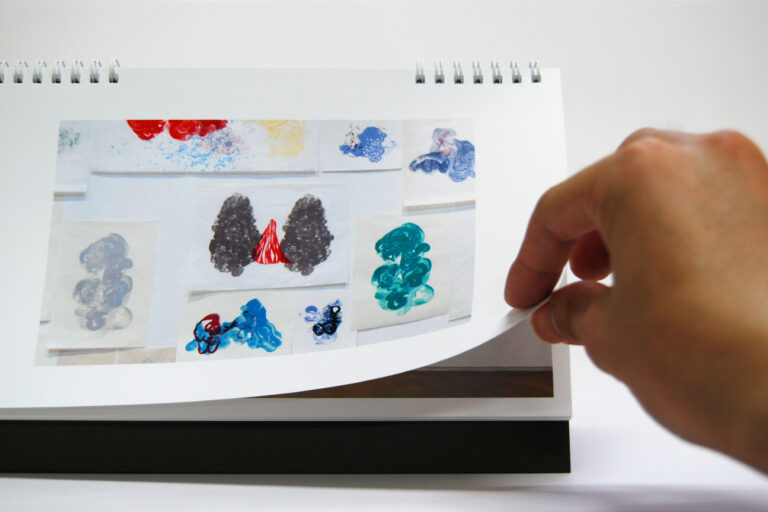

松井智惠アートブック『a story-とんがり山』

『Postcard Book: 21artist, 100cards』

――そこからライブアートブックスさんに転職することになるわけですが、デザイナーではなく、印刷設計者としての採用ですよね? いわゆるデザイナーの一般的な転職ではないので、当時少し不思議に思いました。実家が印刷会社だと聞きましたが、幼少期から印刷の現場に触れていたことも影響していますか?

芝野:家業は祖父がはじめた印刷工場で、いまは父が継いでいるのですが、小さい頃はたまに遊びに行ったりしていて日常的な環境ではありました。ただ、インキの匂いや印刷機が動く音は覚えていたものの、印刷自体に強い関心があったわけではなかったです。とはいえ、実家は日本酒のラベルなんかを主に印刷していたので、家族で出かけた際にお店で祖父や父親が「これはうちで刷ったやつや」と言うのを聞くのは子どもながら誇らしい気持ちにはなりましたね。

――デザイナーになってから意識したり、協働したりということは?

芝野:2016年にデザインした「ALLNIGHT HAPS 2016: 私がしゃべりすぎるから/私がしゃべりすぎないために」のフライヤーは、父親を説得しながら親の工場で印刷しました。

――説得?

芝野:データではなく印刷機のなかでグラデーションをつくる方法だったのですが、親は親で仕事があるなかで忙しいし面倒だから嫌だと。それでも何度もお願いをしてやってもらい、最終的には乗り気になってくれました(笑)。

「ALLNIGHT HAPS 2016: 私がしゃべりすぎるから/私がしゃべりすぎないために」フライヤー(2016年)

印刷中の風景

――なるほど。子どもの頃には印刷に興味がなかった芝野くんが、グラフィックデザインに関心を持つようになったのは何がきっかけだったんですか?

芝野:大学生のときにクラブイベントでDJをしていて、フライヤーのデザインを頼まれたのがきっかけですね。大学では建築を専攻していてIllustratorを持っていたから、見よう見まねではじめたって感じですけど。

――建築との出会いについて聞かせてください。

芝野:高校生のときに実家の近所にすごく格好良い住宅ができて、そこを通るたびに魅力を感じていて、そのときにはじめて「建築」というものを勉強できるんだと知り、大学へ進学しました。学生時代にバイトしていたギャラリーも、元は青木淳さんが内装設計をされていたので見に行ったのがきっかけです。

――建築からグラフィックデザインに転向した理由は?

芝野:卒業設計で扱った対象があまりに巨大な建築物だったということもあって、それぞれの空間に対してきちんと考えることができなかった。対して印刷物は原寸で考えられて手に持てるサイズで、自分には合っているかもなと思いました。それと、大学3回生ぐらいからまわりの友人が就活モードに入っていったんですが、なんとなく僕はその雰囲気についていけなかったというのもあります。いま思えば、当時の自分はみんなと同じようなことをしたくないという自尊心があったり、ただ先のことを考えて行動することができなかっただけなのかもしれません。

――建築の背景を持ったグラフィックデザイナーというと、杉浦康平さんや秋山伸さんなどが有名です。共通して印刷物、特に本のデザインへのアプローチが立体的・構造的で、素材へのアプローチがいわゆるグラフィックデザイナーとは一線を画していると思います。共感するところはありますか?

芝野:デザイナーとして大きな影響を受けたのは秋山伸さんですね。あるとき、建築を勉強していた頃に買った本の奥付を見直していたら、その多くが秋山さんのデザインだとを知りました。そのときに、自分は興味のある内容で本を買っていたと思っていたけれど、本自体のデザインも見ていたんだなと思いました。また、さまざまな要素をウエイトや文字の大きさ、紙やサイズの違いによって秩序立てて、本1冊・フライヤー1枚のなかで立体的に構成していくことは、建築的だなと魅力を感じました。

ただ、デザインや素材へのアプローチについては、いまも特に自分なりの方法論があるわけではないですね。それよりも、相手とのコミュニケーションや作品を知ることを通して、相手のなかにある答えのようなものを探すというか、コンセプトやテーマなどをどうデザインや印刷に翻訳して落とし込むかを考えています。

――芝野くんの制作物を見ていて感じたところはそこです。自分の引き出しにあるネタのストックやスタイルをこれみよがしに使うのではなく、アーティストやキュレーターとの伴走を経て生まれた実直な成果物という印象が強いです。

芝野:たとえば、ある印刷物を見ただけで「この人のデザインだ」ってわかることがあるじゃないですか。そういったデザイナーとしての個の強さみたいなものに憧れもありますが、自分はそういうタイプではないなと。むしろ、アートブックならそのアーティストや作品の、広報物ならその展覧会やイベントの“らしさ”が手に取った人に伝わったら良いなと思います。伝わってようやく、自分の解釈やデザイン、そして印刷のアプローチが正しかったと言うことができる。いつもそれを目指しています。

――「印刷のアプローチ」という言葉が、ほかのグラフィックデザイナーからは出てこない、芝野くんならではの特徴ですね。印刷設計とグラフィックデザインを往還するライブアートブックスでの仕事について聞かせてください。

芝野:ライブアートブックスへはデザイナーとしてではなく、印刷の工程や品質管理などを行う立場で入社して、デザイン仕事もしつつ、ほかのデザイナーの方々と協業して印刷物をつくっていました。そして次第に、自分の仕事だけで忙しくなってきたこともあり、自身でデザインから印刷設計まで手がけるようになりました。

――副業ではなく、個人の仕事も社内で行うようになったということ?

芝野:個人的なつながりでお声がけいただいた仕事も、基本的にはすべて会社で受けています。というのも、結局割り切れないかなと。全然違う職種なら自分の時間で行えば良いですが、いつもデザインと印刷の間を往還している感じで分けるポイントがなくて、両方でひとつのものを完成させるという意識なので。会社という組織にいるからこそ、社内外のいろんな人と連携したり話し合ったりしながら取り組めますしね。

――その立場を芝野くん自身でつくっていったということですね。

芝野:そうですね。普通は工程によって部署を分けてスタッフを配置し、効率よく回していくのが会社という組織だと思いますが、僕は工程を横断しながらひとつの仕事をやっているという働き方にさせてもらっています。それはこれまでご一緒した方々がそういう依頼をしてくれたから可能になったことです。

――印刷設計だけを担当することもある? あるいは芝野くんを印刷設計者として指名するデザイナーがいたりしますか?

芝野:最近はもうほとんどないですが、『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』という写真集の制作で、「建築の建築」という出版社をされている方からご相談いただき、印刷設計者として携わりました。仕事の仕方は変わりますが、それはそれでやりがいや意義を感じましたね。あるバンドでヴォーカルをやっている人が別のバンドではギターをやるような感じなんですかね。バンドやったことないですけど(笑)。

【1】印刷設計

デザイン意図を再現するための印刷方法や用紙の選択、工程管理など印刷にまつわるトータルなプロセスの設計のこと。機械の操作を行うオペレーターとは異なる

【2】FLAG

Foreigner’s Live Art Guide。2009年から2015年にかけて、後藤哲也とDuncan Brothertonのふたりが発行していた日英バイリンガルフリーペーパー

デザインの領域として印刷を考える

――僕もデザイナーとして印刷で実験してみたいことはあるけれど、どれぐらいのことがどれぐらいの予算感でできるかわからないので、結局アイデアレベルで止まってしまうことも多い。そのなかで最初から最後まで一気通貫で見られる芝野くんの環境は羨ましいですね。国立国際美術館のコレクション展のポスターは僕も何年か担当しましたが、芝野くんの担当デザインを見たときは「印刷まで管理できれば、こういったアウトプットもあるんだな」という発見がありました。

芝野:このポスターは当初オフセット印刷でテストしていたのですが、仕上がりに満足できなくて、京都孔版というシルクスクリーンのスタジオを運営している鳥居本顕史さんに相談して実現できたものです。予算のやりくり含め、印刷まで関わるというのはもちろんやりがいはあるのですが、やっぱりその分責任は重くなるし時間もかかるので、ほかのデザイナーの方のように多くの仕事はできないですね。僕は入稿したら折り返し地点というか、「これから印刷だ!」という感じで別の緊張感が生まれます。

――編集部の永江さんから「アジアにも芝野さん的な活動をしている人はいますか?」と聞かれたけど、たとえば台湾のO.OOや韓国のCorners Studioなどリソグラフのワークショップを併設したデザインスタジオはあるものの、これらは世界的なDIYムーブメントの一環であり簡易印刷機を用いた活動。芝野くんのような存在はめずらしいと思います。自身の働き方が特異であるという自覚はありますか?

芝野:印刷物をつくるデザイナーなら仕上がりにも責任を持つべきかなという気持ちでした。それが僕の場合は、外から印刷をお願いしてても難しいように感じたから、いっそなかに入ってしまおうと思っただけで……。それは印刷や紙自体が好きだからというのもありますが、それよりはものをつくる上で必要なプロセスや素材のことはちゃんと理解しておいて、必要なときに引っ張り出せるようにしておく、コントロールできるようになっておこうという意識があるからです。先ほど「入稿したら折り返し」みたいな話をしましたが、印刷のフェーズに入ったらデザイナーとしてコントロールできる部分がまたはじまるという感じで、逆にデザインするときも紙取りや予算・仕様を同時に考えています。

――芝野くんのデザインを見ていると、書体はサンセリフ/ゴシック体中心で、モダニスト的なアプローチでデザインされたものが多い印象です。同時に「アイデア一発!」みたいな奇を衒ったものもなく、端正にデザインされている。反対に印刷の部分では――たとえば、本来複製物として均質であるべき印刷物が1枚1枚がオリジナルになるような――ギミックを用いていたりする。この捻れは自覚的なものなんでしょうか?

芝野:本質的な部分が伝わるように考えていくと結果的に無機質というかシンプルなデザインになるのかもしれません。またおっしゃっていただいたように印刷というのは同じものを大量につくる技術ではありますが、あるページに写真が貼られていたり、人の手が加わることで1冊ずつ違う要素があったりと、印刷物が複製物であることを前提としながらオリジナルでもあるという性質を持ったもの――違和感とも言い換えられるかもしれませんが、それによって見る側の想像力を喚起させられるようなものをつくれるのではないかと思っています。

――デザインが立ち上がる瞬間は、デザイナーそれぞれに異なると思います。依頼主とのやりとりから頭のなかにコンセプトが組み立てられる人、あるいは実際に作業をしてみて見えてくる人など。芝野くんのなかでデザインが立ち上がるタイミングはいつですか?

芝野:依頼主が考えていることやそこで実現したいことを話してもらって、直感的にその場でアイデアを返すこともあるし、提案するのに時間がかかることもありますが、やりとりを通して依頼主と自分の考えの歯車が合ったときですかね。なので「自由にやってください」みたいに言われるとすごく困ります(笑)。

――相手に自分の考えを伝えるための方法って、どうしていますか?

芝野:僕の場合は先にラフデザインを考えることもありますが、テキストにして伝えることが多いですね。

――デザイナーのタイプもいろいろですが、芝野くんは言葉の人なんですね。

芝野:プランを描いて相手に見せるほど綺麗に描けなくて(笑)。ポツポツと考えたアイデアをメールの下書きとかテキストエディタに書き留めておくことが多いです。デザインを見てもらうだけだと正しく伝わらないかもしれないと感じるので、そこに至った考え方は必ず伝えるようにしています。

――フリーランスから数えて約10年のキャリアを持つ中堅デザイナーとなったわけですが、ターニングポイント的な仕事は?

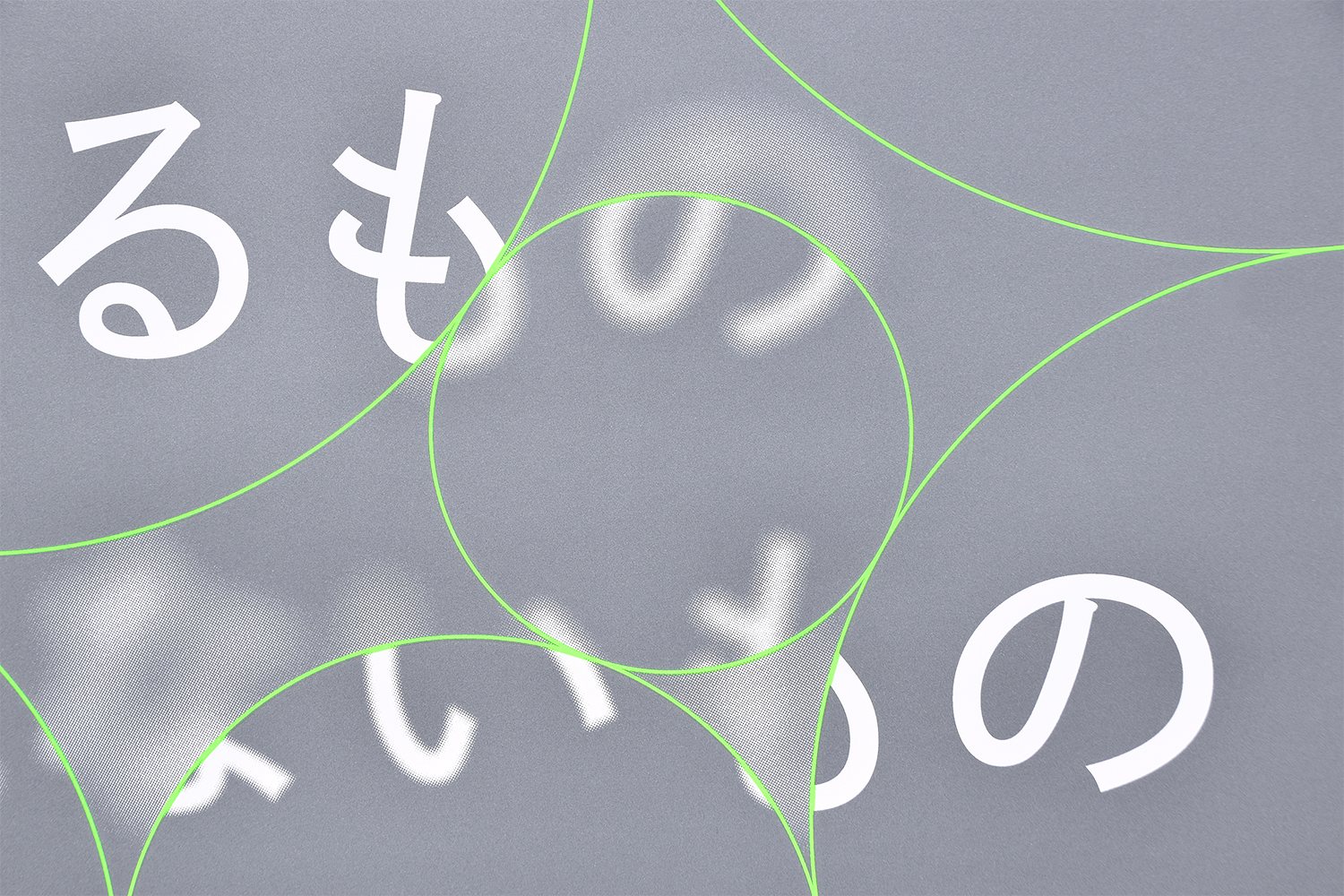

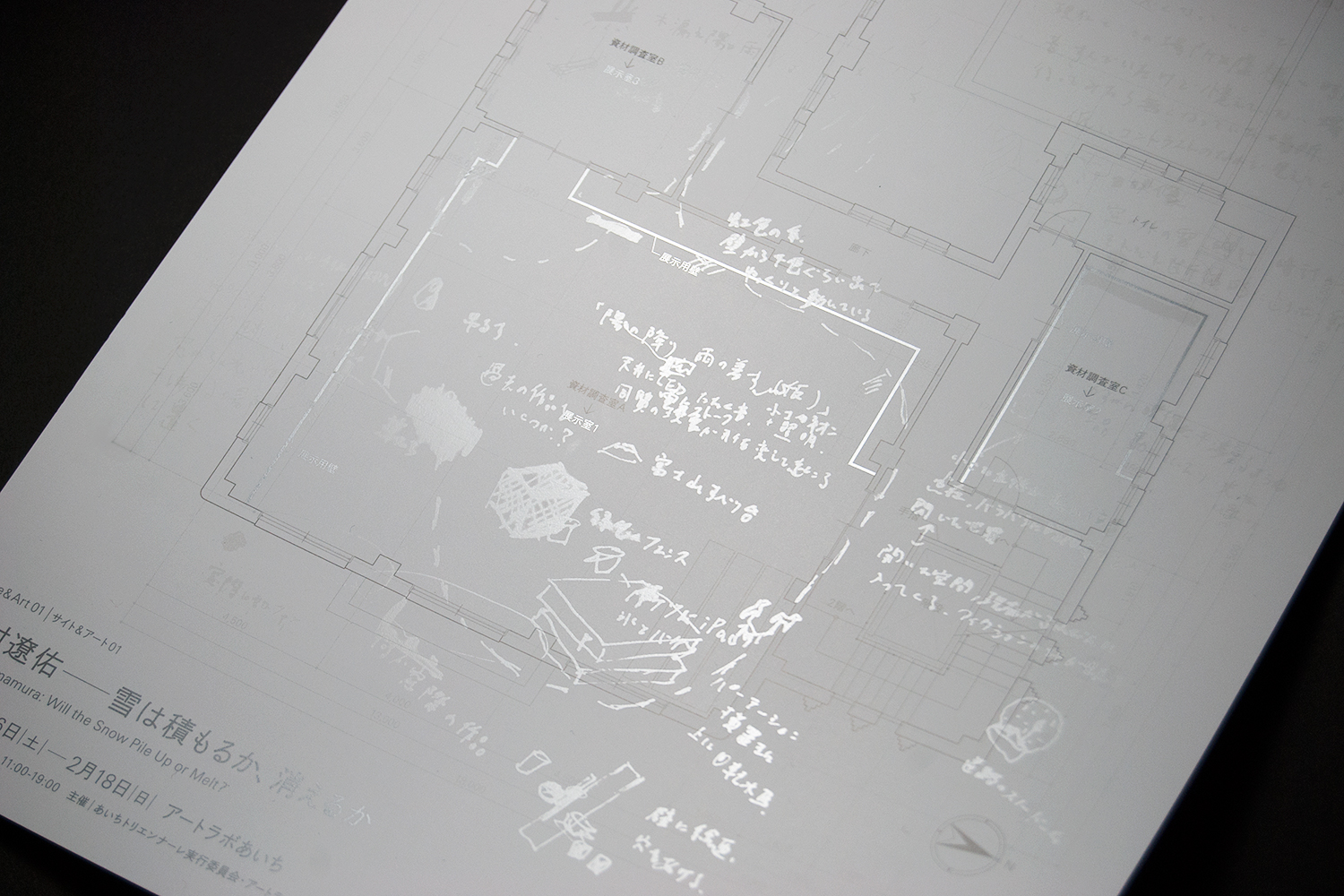

芝野:2018年に開催されたアートラボあいちでの今村遼佑さんの個展「今村遼佑展:雪は積もるか、消えるか」の広報物は、ひとつのターニングポイントになりました。このときは、今村さんに展示プランを平面図の上に書き込んでもらい、透明のグロスニスで印刷しました。対話のなかから一緒にアイデアを出して印刷物として定着させていくところまで、全体的な組み立てがうまくできたという確かな手応えを得ましたね。

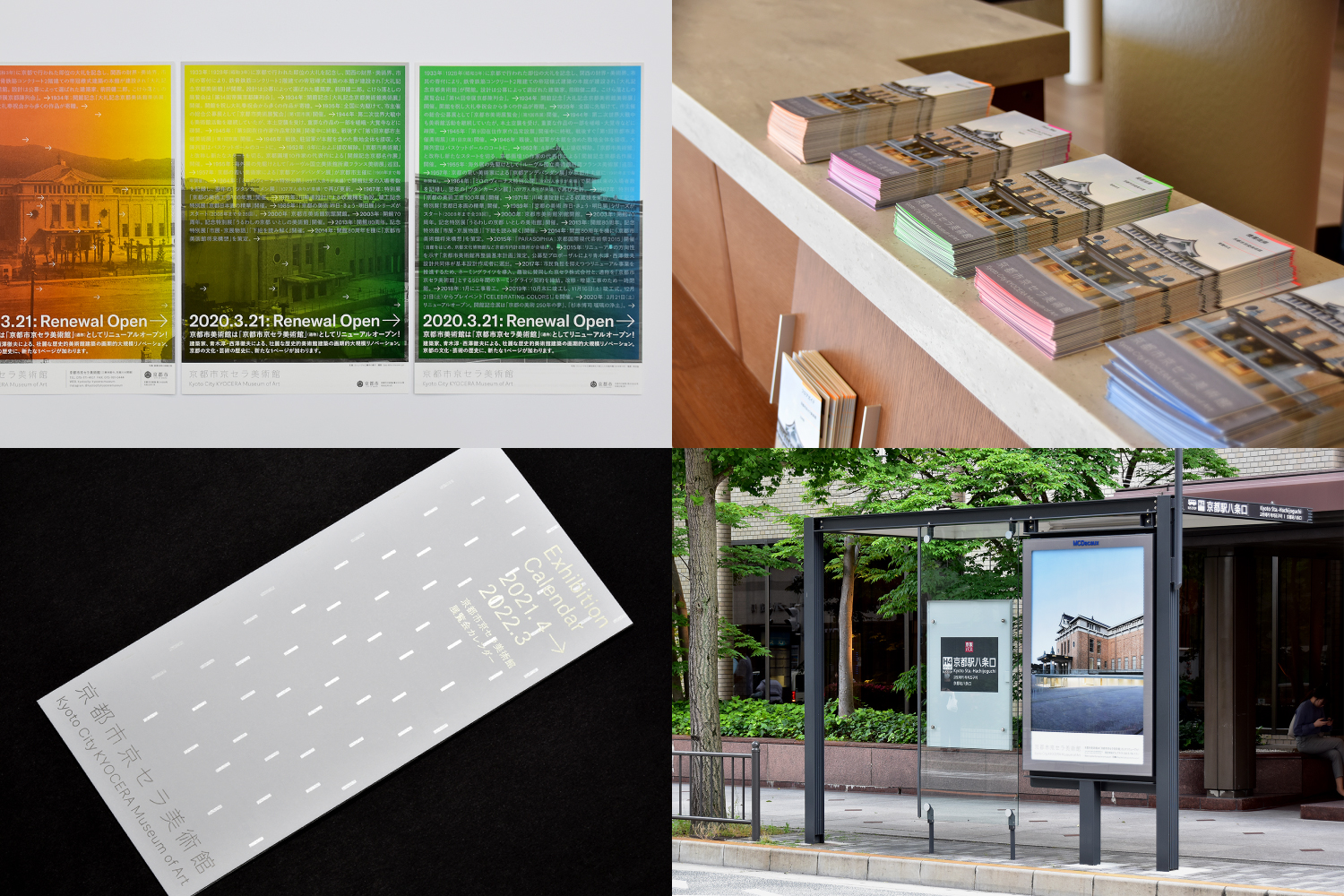

芝野:それと、京都市京セラ美術館(京都市美術館)のリニューアルオープンのための広報物を一式デザインできたことも大きかったです。ロゴ【3】やサインは別の方が制作されたものですが、パンフレット、フロアガイド、展覧会カレンダー、そして屋外広告やラッピングバスまで、リニューアルする美術館のイメージをトータルでデザインさせてもらったので、ツールは多くて大変でしたが楽しかったですね。

芝野:最後にもうひとつ挙げたいのは、2018年から担当している「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪(通称:イケフェス大阪)」のデザインです。仕事として関わる前から遊びに行っていたイベントでしたし、委員である後藤さんからご推薦いただいて携われたのはうれしかったです。

――本来、デザイナーは2年交代というルールなんです。芝野くんは初の延長という対応にしました。あまりに熱心だし、結果も出してるので。芝野くんの後任を選ぶのは大変そうですね。

芝野:後藤さんのおかげで今年で4年目になりまして、今年は佐貫絢郁さんにメインビジュアルをお願いしました。昨年つくれなかったガイドブックも制作しています。建築の道を外れても建築を好きなままでいたことが、またこういうかたちでつながって良かったなと感じています。

【3】ロゴ

京都市京セラ美術館のVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)は、Shinnosuke Designが手がけている

芝野健太 / Kenta Shibano

グラフィックデザイナー、印刷設計者。1988年大阪生まれ、2010年立命館大学理工学部建築都市デザイン学科卒業。ノマルを経て、現在、株式会社ライブアートブックスに所属。美術や建築にまつわる広報物や作品集・アートブックなど、印刷物のデザインから印刷設計・工程監理までを一貫して手がける。

後藤哲也 / Tetsuya Goto

デザイナー、キュレーター、エディター。近畿大学文芸学部准教授、大阪芸術大学デザイン学科客員教授。著書に『アイデア別冊 Yellow Pages』(誠文堂新光社、2018年)、最近の展覧会企画に「GRAPHIC WEST9: Sulki & Min」(京都dddギャラリー、2021年)などがある。