コロナ後の万博

2025年日本万国博覧会(大阪・関西万博)(以下、2025年万博)の開催も4年を切った。今年4月、日本政府出展事業(日本館)の基本構想が発表されたとのことで、その内容と地元大阪の関わりの可能性についてレビューして欲しいという依頼を受けたため、1970年の日本万国博覧会(大阪万博)(以下、70年万博)と比較しながら解説したい。

策定日:2021年4月13日

オリンピック「TOKYO2020」は昨年、すでに終了していたはずだったのだが、まだ開催されていない(※原稿執筆時)。もちろん、開催される予定だった2020年に新型コロナウイルスによる世界的流行、パンデミックが起きたからだ。この規模のパンデミックは、1918年~1920年に吹き荒れたスペイン風邪以来となる。スペイン風邪は、密な共同生活をする軍隊を通して拡大し、それが故に、戦争終結を早める結果になったと言われている。オリンピックと万博は、まさに極めて密な世界的イベントであり、交通の進歩と、市場の一体化というグローバリズムを通して20世紀よりもさらに世界は移動と交流が加速している。そのグローバリズムともっとも相性が悪いのが感染症であろう。

100年間のうちに、すっかりそのことを忘れてしまっていたと言えるかもしれない。オリンピックは、国を挙げて行っていた観光誘致の核をなすイベントであり、それが不可能となった現在、すべての予定は「更地」になったと言える。その次に来る2025年万博は、新型コロナウイルスや感染症によるパンデミックが続いている、あるいは新たに起きるということを前提とした、はじめての万博となるだろう。

70年万博 日本史上最大の祭り

1964年にオリンピックが開催された頃、通産省(現・経済産業省)が計画していたのが70年万博である。通産省で計画を開始したのは、ご存知の通り後の堺屋太一(池口小太郎)である。1963年に、博覧会国際事務局(BIE)会長が、国際博覧会条約に加盟するよう日本に働きかけたのがきっかけだという。その情報を知り、大阪府・大阪市も早い段階で誘致に乗り出していた。1940年に開催予定であった東京オリンピックと万博は、日中戦争が激化し、返上したため、実に30年ぶりの悲願であった。開催申請書をBIEに提出し、正式に決定したのは1965年である。

70年万博は、延べ6421万人が会場を訪れ、1日最大80万人の入場者数を記録するという、かつてないメガイベントになった。70年万博は「残酷博」と揶揄されたように、ここまで「密」になると、現地に行った人もほとんど見られないという矛盾が起きていた。

70年万博におけるテーマは、ご存じのように「人類の進歩と調和」である。万博にテーマが与えられるようになったのは、「進歩の1世紀」と掲げられた1933年のシカゴ万博以降である。シカゴの100年が、産業革命後の近代化100年と重なったからだ【1】。進歩とはそのほとんどが科学技術によるものであり、もともと万博は、科学技術と産業の祭典といった意味合いが強い。そもそも1851年、ロンドンで開催された最初の万博は、「万国の産業の成果の大博覧会」と命名されている。つまり、国際産業見本市としての色合いが強い。

一方で、1867年のパリ万博以降、非西洋諸国のエキゾチックなブースが登場する。19世紀の万博は宗主国(科学技術)、植民地(異国文化)という構図があり、70年万博ではアジア・アフリカ諸国の多くが独立しているが、「調和」には科学技術と自然の調和に加えて、文化多様性という意味合いがあると言える。それらを合わせて「未来社会を表すエンターテインメント」になったのが、20世紀の万博であり、19世紀が物品陳列型としたら、20世紀は体験型に変貌した。

とはいえ、万博の華は、最新技術である。多くのパビリオンは、科学技術のトレンドを反映しており、1960年代で言えば、原子力、宇宙開発、コンピュータ開発であった。当時の万博の広報誌『日本万国博』には頻繁に「人工頭脳」という言葉が出てくる。当時、マサチューセッツ工科大学のノ-バート・ウィナー(1894‐1964年)が提唱したサイバネティックス(人工頭脳学)の影響があったからだ。また、東西対立が激化しているときなので、ソユーズ、ヴォストーク(ソ連)やアポロ計画や月の石(アメリカ)など、宇宙開発を中心に、アメリカ館とソ連館がディスプレイを競った。原子力に関しては、70年万博の電源はすべて原子力でまかなわれており、1970年8月8日からは美浜原発の試送電が行われている。

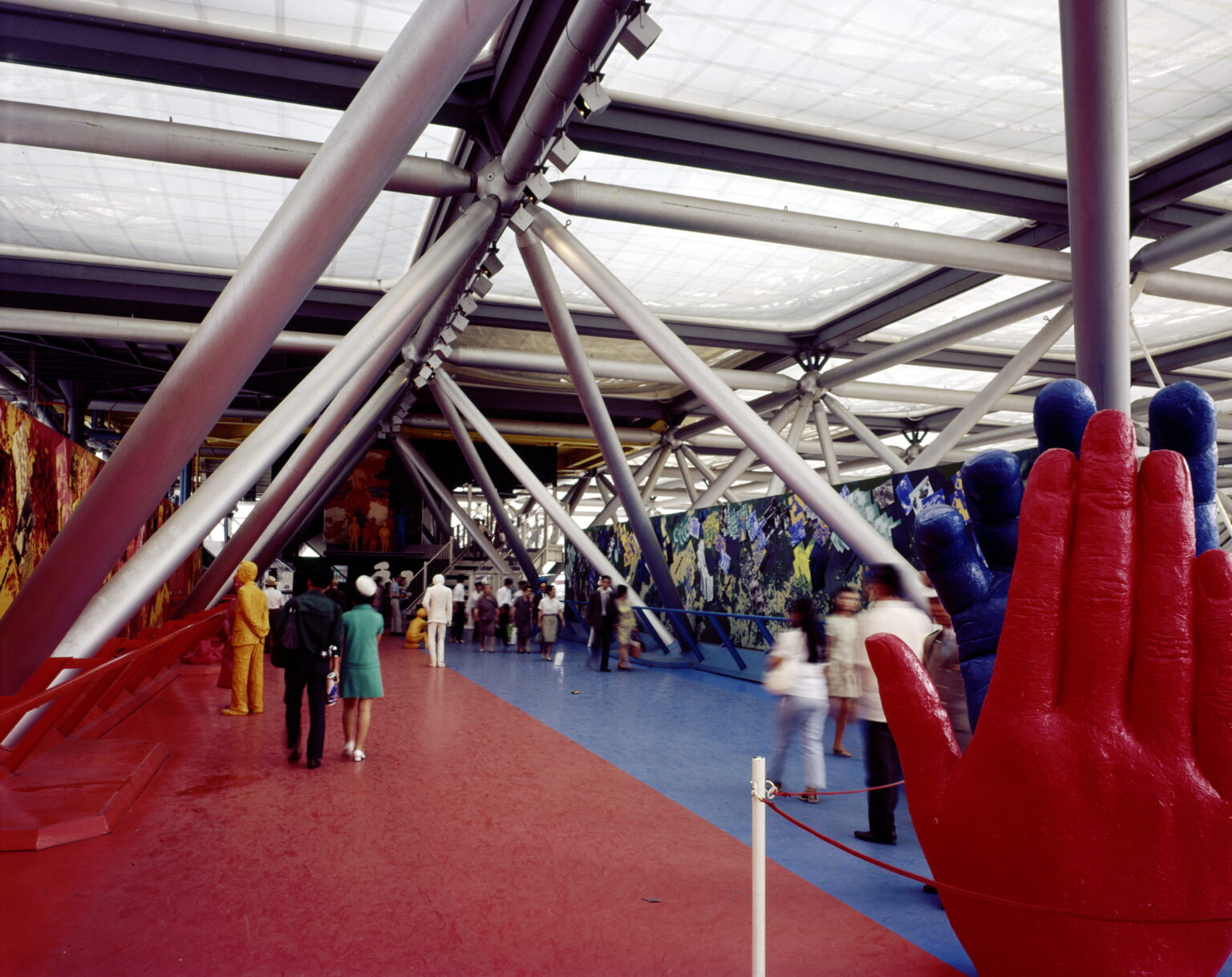

ディスプレイ技術で言えば、マルチスクリーン、全天周映像が主であり、1958年のブリュッセル万博は音響、1967年のモントリオール博は映像の革新が起こり、70年万博ではモントリオールのディスプレイ技術を継承しつつ、“アナログ”のマルチメディアが全面展開された。2025年万博は、当時のアナログ技術をすべてデジタルで置き換えることが可能になっているので、改めて参照されるべき点は多い。

これらの技術と77カ国からの文化が一堂に会し、人々が会場に集い、「お祭り広場」を中心に史上最大の祭りが行われたのが70年万博だったと言える。また、21世紀の未来には、さまざまな課題が科学技術で解決するという楽観的なイメージが流布され、今日の気候変動などにつながる危機感はほとんどない。唯一、スカンジナビア館のみが今日のSDGsにつながる「産業化社会における環境の保護」をテーマにしたくらいである。

70年万博、唯一の生命をテーマにしたパビリオンとは?

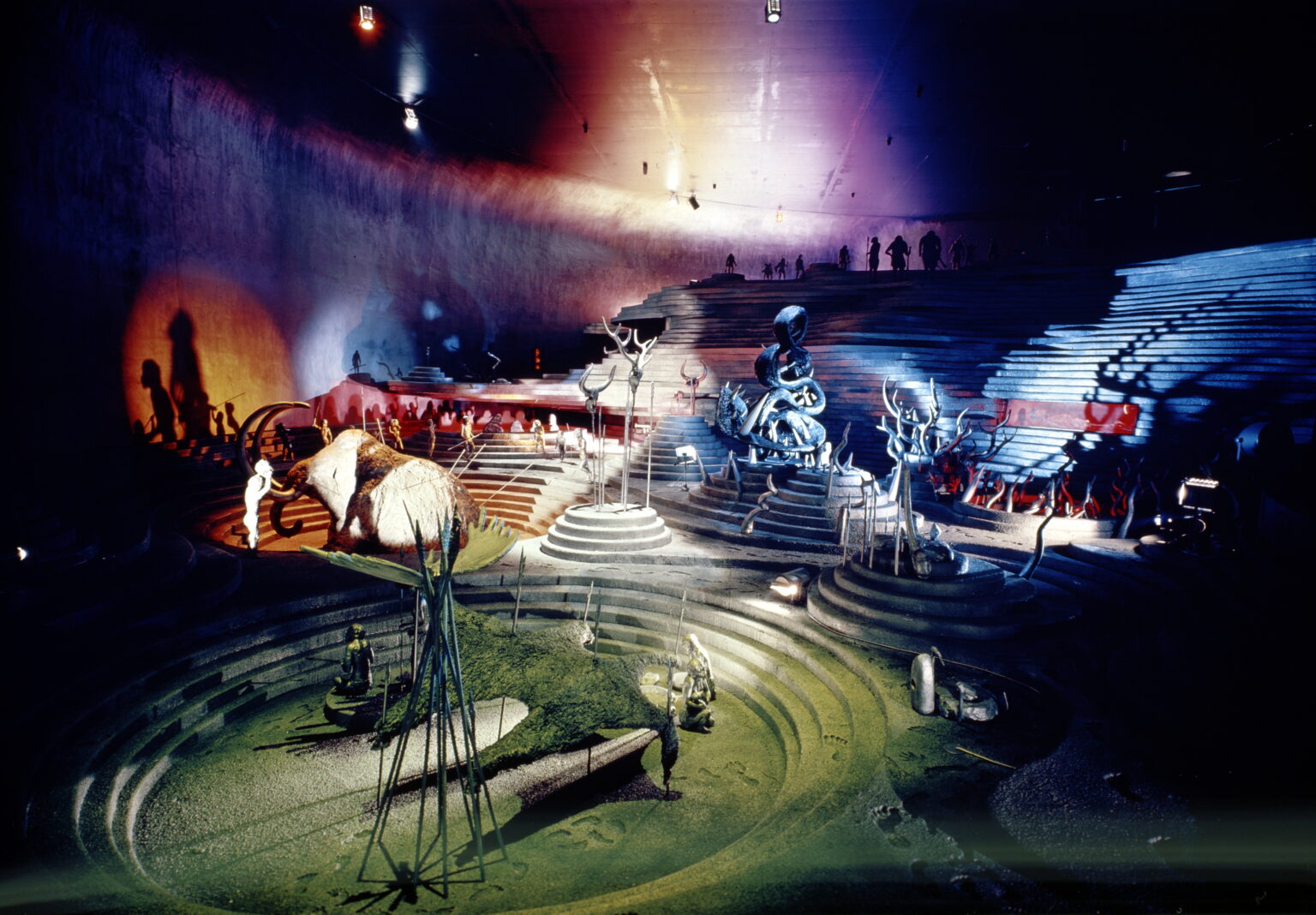

そのような最新科学の展示がされるなか、唯一、本格的に「生命」や「生命科学」をテーマにしたのが「太陽の塔」を軸としたテーマ館である。テーマ展示プロデューサーに就任した岡本太郎は、当初は「生命の樹」テーマに、五大陸を表す5本の塔をつくる構想を立てていた【2】。その後、その構想はひとつの大きな塔と両脇のふたつの塔の、3つの塔に収斂していく。その一番大きな塔が「太陽の塔」である。そして、両脇には「母の塔」「青春の塔」がつくられた。

テーマ館は、地下、地上、空中と3つの層に分かれており、それぞれ過去・根源の世界、現在・調和の世界、未来・進歩の世界が表現されていた。岡本太郎は「3つの空間・時間は互いに響きあい、一つのうちに他の二者をふまえた宇宙の環だ。瞬間々々に輪廻しているマンダラなのである」とテーマ館ガイドに記している【3】。

マンダラの構造は、金剛界マンダラ、胎蔵界マンダラという外宇宙と内宇宙が対となっており、それぞれ「如来部」「菩薩部」「明王部」「天部」の4階層に分かれている。筆者は、「太陽の塔」は、外宇宙と内宇宙と、塔外と塔内で表し、地下・地上・空中の3つの空間と背中を合わせた4つの顔、「地底の太陽」「太陽の顔」「黄金の顔」「黒い太陽」で表した立体マンダラであると考えている。さらに、人々が周遊する時間軸を加えた4次元マンダラを構想していたと思う【4】。

「生命の樹」は、「太陽の塔」の内側に組み込まれることとなり、単細胞生物からクロマニョン人まで、33種類、292体の生物模型が、約41メートルの巨大な樹木状のオブジェに取り付けられ、観客はエスカレーターで登りながら、進化の過程を見ることができた。地下に設けられた3つの空間の1番目には、無機から有機に至る生命の誕生が表現され、DNAの2重らせん模型が持田製薬の協力により提供された。

アメリカで生命科学がトレンドになるのは、1970年以降のことである。バイオテクノロジーについてアメリカが本格的に力を入れるのは、1971年のニクソン大統領の一般教書演説以降と言われている【5】。ニクソンは「がんとの戦争」を掲げ、アメリカの科学技術の重点分野が巨大科学技術か生命科学にシフトチェンジするきっかけとなった。1973年には、ハーバート・W・ボイヤー(1936-)とスタンリー・ノーマン・コーエン(1935-)らが遺伝子組み換えを行った大腸菌の作成に成功し、今日のゲノム編集に至る道を拓いている。

70年万博が閉幕した後は、テーマ館も解体される予定だったが、保存運動の末、1975年に「太陽の塔」は恒久的な設置が決定した。しかし、塔内につくられた「生命の樹」は、地下が埋められ入口が閉鎖されたこともあり、長らく忘れ去られていた。約50年の時を経て、2018年、耐震補強工事、塔内再生工事の末、内部公開がはじまり、その存在が改めてクローズアップされている。「生命の樹」には、「生命の再生」という新たな意味が加わったのだ。

岡本太郎が、口当たりのよい「進歩と調和」に反発し、「ベラボーなもの」を構想したということは、近年ではよく知られている。そして、最新技術を象徴する高さ30メートルの「大屋根」を突き破った70メートルの塔を突き立てた。まさに、太郎の対極主義の表現となった。進歩に関しては、「進歩主義、近代主義的な意識をこの際ぶち破らなければ」、調和に関しては「激しい対立の上に火花を散らした、そのめくるめくエネルギーの交換によって成り立つ。それをほんとうの調和と考えたいのだ」と述べている【6】。そして、富のある人もない人も、先進国も発展途上国の人も、無条件で参加できる人類の「祭り」が万博だと考えていた。真の多様性をもたらすために、その視点は今でも有効だろう。

また、「縄文」や「マンダラ」といった日本や東洋思想の世界観の具現化、未来よりも過去や根源、人間性の回復といったテーマを掲げたという点でも岡本太郎は評価されている。しかし、生命や生命科学にいち早く注目したという点はもっと評価されていいだろう。2025年という50年以上経て生命や生命科学が万博のテーマとなったので、岡本太郎の先見性は極めて高いといえる。

一方、日本館は日本を中心としたものであった。70年万博の日本館は、シンボルマークを巨大化させた5つの円筒型の建物を連結させたパビリオンをつくり、「日本と日本人」をテーマに、過去、現在、未来を表現した。1号館は「日本のあけぼの・日本文化の発展」、2号館は「日本の産業・日本人の生活」、3号館は「日本の自然とその利用・日本の四季、統計にみる日本・日本の伝統・日本の海岸」、4号館は「日本の科学技術」、5号館は「21世紀の日本・日本と日本人」から構成されていた【7】。今回、「日本と日本人」をどう打ち出すかというのは、逆に課題になるかもしれない。すでにはじめての人々に紹介するという段階は過ぎている。「日本と日本人」が世界に対して、どのような貢献ができるか、というのは、さらに混迷と対立が続く社会でもっとも考えるべきことだろう。

最後に、会場の立地についても言及したい。「太陽の塔」を含めた千里丘陵の会場は、千里ニュータウンが横にあり、歴史が浅く竹林のある田舎のように思われていた。しかし、元伊勢と言われている伊耶那岐神社や、平安時代から室町時代にかけて、慈覚大師円仁が創建した圓照寺の巨大な伽藍があり、非常に歴史が深い。「太陽の塔」の建てられた箇所に千手観音があったと言われており、聖地の遺伝子がある【8】。そのような場所性は、2025年万博にも浮上するだろう。ボロノイ図による誘致段階のプランは変更されが、大小の島々が連結したような会場計画になっている。大阪湾はもちろん昔は海であるが、難波八十島と言われた無数の島があり、八十島祭と言う天皇の即位儀礼などが行われていたり、大陸と本州を結ぶ有史以来の重要拠点でもあった。また、西方浄土を想起する夕日が望むエリアでもある。そのような「いのちの輪廻」や「いのちの継承」もひとつのテーマになるかもしれない。

2025年関西・大阪万博「祭りから遊びへ」

2025年万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であるが、それ以前に決定されていたテーマは「健康・長寿への挑戦」であった。特に70年万博を知る人々から「後ろ向きなのでは?」という批判が上がり、今回のテーマに変わった。もともとの狙いは、超高齢化社会を迎える日本で、iPS細胞を代表とする再生医療技術を中心に、世界から出遅れていた創薬や健康に関するビジネスを促進し、関西の医療クラスターを活性化させる施策であっただろう。その最中に新型コロナウイルスが感染拡大したのは皮肉だったと言える。

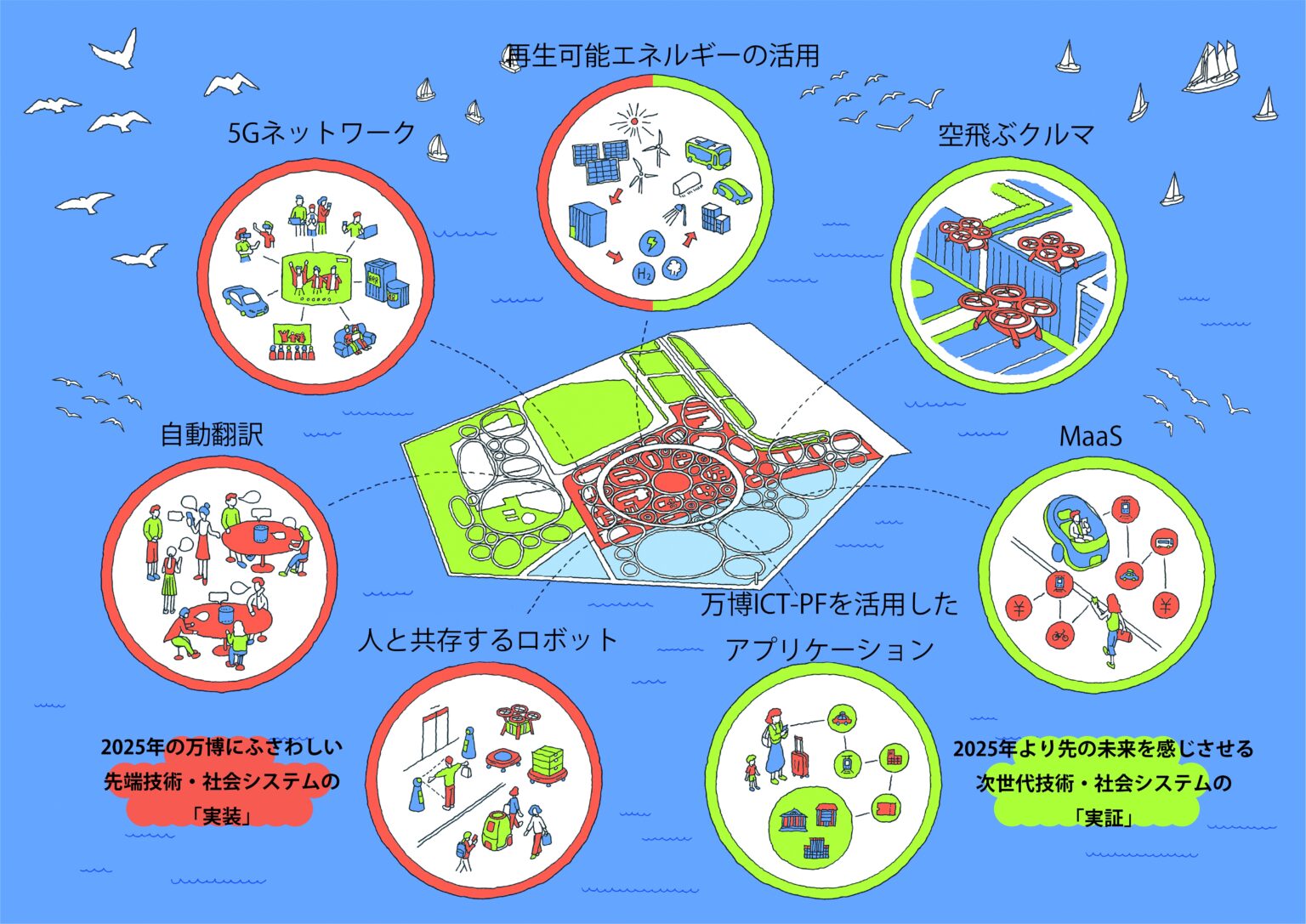

しかし、逆に言えば、19世紀以降、ひとつの場所を世界の縮図にし、人とものを集めるという万博自体の仕組みを刷新する良い機会となったとも言える。20世紀には体験型に変わったが、人を1カ所に集めるという点で、本質的な違いはない。コロナ禍以降、オンラインによるバーチャルツアーがさまざまなイベントや施設で行われるようになったが、AI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)を駆使して、遠隔参加も可能な複合現実体験型の21世紀の万博へと生まれ変わるのではないだろうか。特に、「お祭り広場」を含めた世界中の人々の交歓の場は、より仮想的、分散的、複合的な「遊びの場」「戯れの場」への転換が求められる。あるいは、「祭り」を仮想空間や遠隔地にまで拡張するということも考えられる。

そのような背景もあり、2025年万博の日本館のテーマは、「いのちと、いのちの、あいだに-Between Lives-」という70年万博の日本館のテーマである「日本や日本人」に留まらない包括的な内容となっている。

テーマコンセプトを抜粋する。「来場者は、他者と自分、人と人以外、生物と非生物など、様々ないのちといのちの「あいだ」(境界・差異・関係性)を見つめることで、それぞれのいのちの尊さや、互いに支えあっている存在であることを自覚する。自分たちが大きな地球の中で生きていることに気付き、他のいのちと共創しながら大きな循環を生み出す大切さを学ぶ。こうした一連の体験を経て、SDGsに代表される社会課題を自分事として咀嚼し、未来社会のつくり手としての行動変容を促す。」【9】

人と人、生物や非生物、人工と自然の間、いのちの関係性をテーマにしたのは着眼点としても良いのではないかと思う。ただし、先に挙げた「日本と日本人」をどう考えるかという課題が残る。また、「いのち」というテーマ自体は、70年万博にも含まれている。サブテーマの第1主題「よりゆたかな生命の充実を」である。今日においては、気候変動や生態系の危機のなかで、日本と日本人の貢献や、それぞれが行動変容を促す実行性の高いプランを出すかが重要になるだろう。

また、「未来社会の実験場」という視点は、70年万博から継承されているものである。たとえば、70年万博の「大阪万博会場計画1次案 基本方針」のひとつ目が以下である。

「万国博覧会の会場が、科学技術の成果から人びとのすぐれた創意工夫にいたるまで、人類社会にあまねく存在する知恵の結集を図る未来への実験場として計画されるとともに、会場全体が未来都市のコアモデルとなるように構成する。」【10】

ほとんど変わらないことがわかるだろう。異なるのは物理的な都市かどうかという点であろう。

展示について、「『来場』という概念を拡張し、たとえば、デジタル空間に構築されたデジタルな日本館への来場、アバターロボット等のテクノロジーを活用した来場など、多様な来場手段を提供することで、様々な理由で物理的に訪れることができなかった人々の来場を可能とする」と記されている【11】。確かに、遠方の人や病気を抱えている人などは、かつてならメディアを通して知るほかなった。そのような人々に門戸を開くことがきるのは、21世紀の万博のひとつの方向性になると思う。

地域やクリエイターとの関係

あとは、地元や地元の住民、アーティストとの関係をどう考えるかだろう。もともと2025年万博は、遅れていた大阪の都市計画を2025年万博関連事業で推進した面があり、その関連公共事業は6500億円以上、波及効果は2兆円以上と言われている。船場センタービル、大阪中央環状線・内環状線、新御堂筋線、阪神高速道路など、大阪府市にもたらされたインフラ投資予算はかなり大きい。今回も、大阪オリンピックの誘致失敗以降に止まっていた、地下鉄の延伸やIRの誘致と連携されており、夢洲や南港などの周辺沿岸部の投資は大きくなるかもしれない。しかし、その内容はアフターコロナに合わせて見直されるべきだろう。

これは日本館ということに限らないが、地元のアーティストやデザイナーなどをどのように取り入れるかも課題である。70年万博の場合は、建築においては、京大の西山夘三、東大の丹下健三の共同で、会場基本計画案が作成され、その後、基幹施設は黒川紀章、菊竹清訓などのメタボリズムグループや磯崎新などの丹下研出身者と、上田篤、川崎清などの西山研出身者の系列を中心に構成されていた。

一方、美術展示委員には、関西からは具体の吉原治良が参加しており、具体はお祭り広場での「具体美術まつり」、万国博美術館の屋外展示、みどり館のエントランスのグループ展示など、複数個所で展示やパフォーマンスを実施している。そのほか、反博(反万博)のアーティストを除けば、ほとんど全員と言っていいくらい、アーティストやクリエイターが何らかの形で参加している。

現在に置き換えると、北加賀屋とも縁が深い大阪出身の森村泰昌やヤノベケンジ、名和晃平などが全員参加するようなものである。特にヤノベケンジは、70年万博跡地の「未来の廃墟」を創作の原点とし、万博記念公園で作品を制作したり、万国博美術館を転用した国立国際美術館で展覧会をしており、万博との関係も深い。また、名和晃平が「あいちトリエンナーレ2013」で発表した泡を使ったインスタレーション《Foam》は、メディアアートの先駆者、山口勝弘のプロデュースした三井グループ館の通路で用いられた吉田稔郎《泡のトンネル》の演出に近いと美術評論家の椹木野衣に指摘されている【12】。名画に続き女優やポップスター、三島由紀夫、レーニンのような歴史的人物に扮する森村が、岡本太郎に扮するということも十分ありえる。

「テーマステートメント」には、「日本館はパビリオンという枠をも超え、地球環境とデジタルな世界とを相互に繋ぎあう有機的なプラットフォームとなり、準備・計画段階から、多様なプレイヤーの参加を受け入れる。あらゆる応答は祝福され、参加者の関わり方により、パビリオンのコンテンツは生物のように進化する。日本館に参加する人たちは皆、自らの選択によって様々に変化する物語を体験し、その選択が未来に繋がることを実現する」【13】とある。そのようなアクセスポイントの多い有機的なパビリオンになれば望ましい。

70年万博では、反博を掲げるアーティストがいたり、参加する場合も、行政主導のパビリオンよりも、むしろ企業館で自由に表現するケースが多かった。もっとも中心部で対立軸を打ち出した岡本太郎に加えて、建設途上のようなせんい館をデザインした横尾忠則もある種の対立軸をつくっている。それらが結果的にバラエティに富んだ万博をつくった。

対立や分断が先鋭化した今日において考慮する点はあるが、生命多様性を表現するためには、多様な意見を持っている人々の参加や、会場や会場の外、あるいは仮想空間に至るまでさまざまな選択肢があった方が良い。たとえば、「太陽の塔」を「生命」や「再生」を現在につなぐシンボルにし、万博記念公園をサテライト会場にしたり、市内の各所と連携したりすることも考えられるだろう。そのようなクリエイターの活躍する場を、どのような方法で提供するか、ということも今度の課題となるのではないか。

【1】平野暁臣『万博の歴史:大阪万博はなぜ最強たり得たのか』小学館クリエイティブ、2016年、p.49

【2】 岡本太郎は、テーマ展示の基本構想で「全体をたてに貫いて、三つの世界を結ぶ五本の塔(20メートル~70メートル)は人類の進化とエネルギーを象徴する“生命の樹”である。これは五つの彩りによって五大州、つまり地球全体を表す。」と述べている。「テーマ展示の基本構想」平野暁臣編著『大阪万博―20世紀が夢見た世紀』小学館クリエイティブ、2014年、p.201

【3】 『日本万国博覧会テーマ館ガイド』日本万国博覧会協会、1970年、p.3

【4】 三木学「『太陽の塔』の図像学」『10+1特集 万博の遠近法』No.36、INAX出版、2014年、pp.145-154

【5】 佐藤靖『科学技術の現代歴史』中央新書、2019年、pp.60-61

【6】 平野暁臣編著『岡本太郎と太陽の塔 増補新版』小学館クリエイティブ、2018年、p.26

【7】 『日本館パンフレット』通商産業省、1970年

【8】 三木前掲書、pp.152‐153

【9】 『日本政府出展事業(日本館)基本構想』経済産業省 商務情報制作局 商務・サービスグループ 博覧会推進室、2021年、p.5

【10】 『日本万国博 VOL.3 』日本万国博覧会協会、1967、p.9

【11】 前掲『日本政府出展事業(日本館)基本構想』、p.7

【12】 平野暁臣編著『大阪万博―20世紀が夢見た世紀』小学館、2014年、pp.212-222

【13】 前掲『日本政府出展事業(日本館)基本構想』、p.6

三木学 / Manabu Miki

文筆家、編集者、色彩研究者、ソフトウェアプランナーほか。

独自のイメージ研究を基に、現代アート・建築・写真・色彩・音楽などのジャンル、書籍・空間・ソフトウェアなどメディアを横断した著述・編集を行っている。

アート&ブックを絵解きする「eTOKI」共同発行人。芸術色彩研究会 共同主宰。

共編著に『大大阪モダン建築』(2007)『フランスの色景』(2014)、『新・大阪モダン建築』(2019、すべて青幻舎)、『キュラトリアル・ターン』(昭和堂、2020)など。展示・キュレーションに「アーティストの虹-色景」『あいちトリエンナーレ2016』(愛知県美術館、2016)、「ニュー・ファンタスマゴリア」(京都芸術センター、2017)など。ソフトウェア企画に、『Feelimage Analyzer』(ビバコンピュータ株式会社、マイクロソフト・イノベーションアワード2008、IPAソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2009受賞)、『PhotoMusic』(クラウド・テン株式会社)、『mupic』(株式会社ディーバ)など。