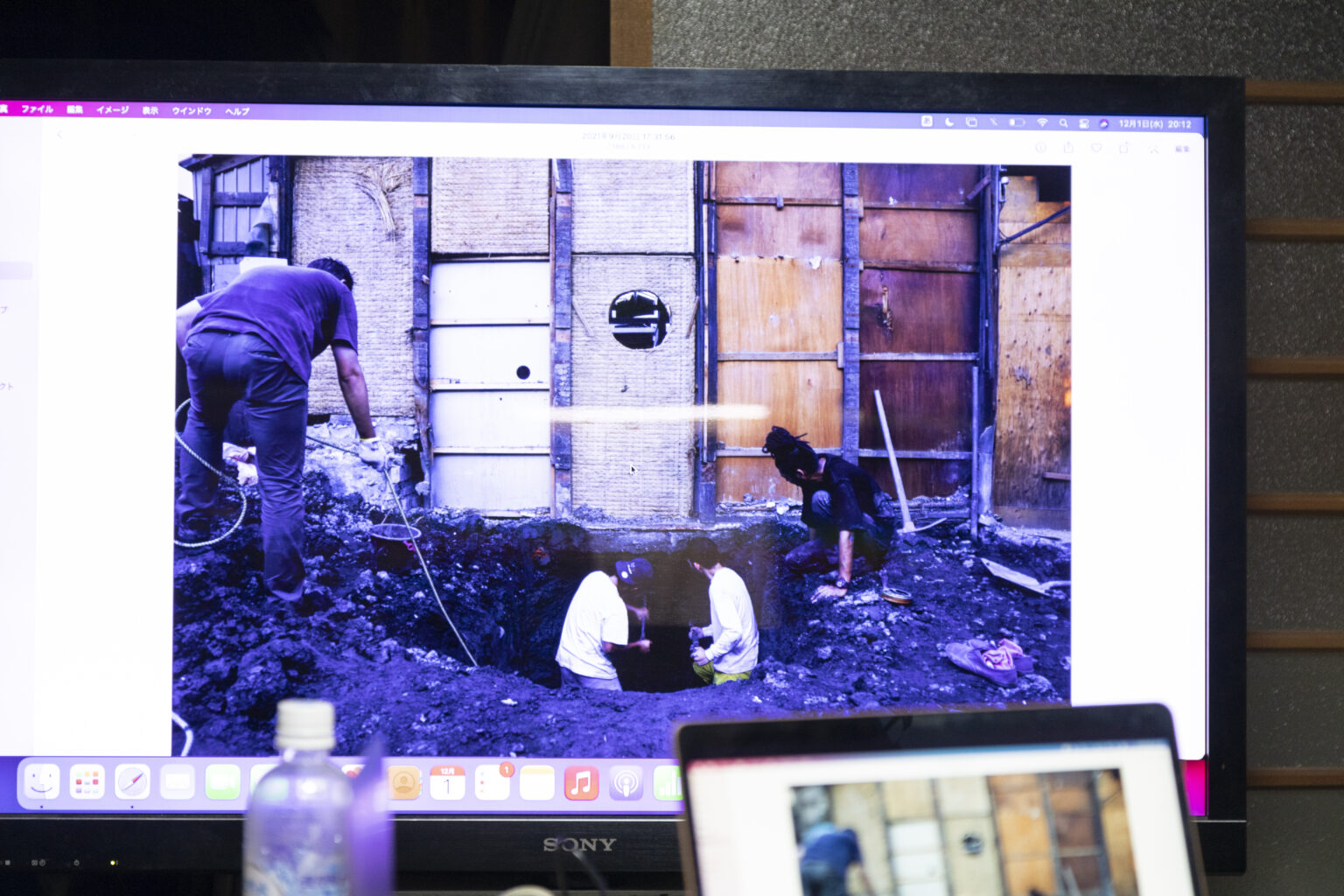

2021年秋、ヒスロムは拠点としていた作業場の解体を自ら行い、同時に撮影し、映画をつくっていた。インタビュー前編では、建築史を専門とする本間智希とともに、解体の記録写真を見ながら、そのプロセスを追っていった。中編は、引き続き本間が聞き手となり、解体/制作を通して3人それぞれがもやもやと考えていることを、言葉にしていく。

収録:2021年12月1日(水)ヒスロム新作業場にて

請負と普請のせめぎ合い

――話を聞いていると、壁に穴をあける、プールで泳ぐとか、いろんなやりたいことがあって、それをみんなで実現していくようなつくり方ですよね。「ここまでやろう」「これでOK」のような、出来事が収束するポイントってあるのかなと。ほかに映画撮影のスタッフや友人、地域の人、解体業者さんも関わっているなかで、どうやってそのラインを決めたんですかね。

吉田:基本的に「ここまで」という区切りもないんです。ただ、最後に更地にしないといけないけれど、同時に作品もつくっているから、時間には追われていましたね。プールも、最初は1日で撮影する予定が4日かかりました。解体工事の予定上、これ以上延ばせないっていうところでストップ。

星野:場のセッティングに一番時間がかかる。撮影のなかで、もともと構想していた大きなシーンが3つくらいあったんです。そのセッティングと解体を並行して行いつつ、「これ撮れそう」と即興的に撮ることもありますし、前日に「こういうことしたいんだけどどう思う?」と話をして撮ることも。でも、それが解体スケジュールの速度に沿っていなければ撮れない。たとえば、馬を連れてくるシーン。これはめちゃくちゃやりたかったけれど、実現するまでの段取りが難しくて断念しました。

加藤:いつまでに更地にしないといけないっていうリミットもありますし、解体屋さんに請け負ってもらっている手前、そうやって諦めざるをえない。解体屋さんも「ここまでにできてなかったら、もうユンボで行くで」って。

――ものを吊るすにしても、吊るすための重機を持ってくる段取りを含めて、撮影の日程が決まりますもんね。

加藤:とはいっても、解体屋さんは僕らに合わせて、かなり親切に進めてくれましたね。不動産屋さんもちょくちょく顔を出してくれて。あと、次の買い手の方も、撮影中にたまたま来てくれたんです(笑)。

――びっくりしたでしょうね(笑)。

加藤:「撮影していますね」みたいな(笑)。

吉田:1年でも2年でも、向き合おうと思ったらいくらでも向き合えるけれど、あくまでも解体現場。結果的に時間に追われてやっていたけれど、もっと時間に追われずやれたほうがよかったなという、反省というか悔しさもあります。

星野:3人だけならやりたいことも共有しやすいんですけど、今回は映画の現場で普段制作している人たちと一緒に考えて進めていました。だから、それぞれの「こうつくる」というのもあって。そんな体制のなかで、僕らがああだこうだやっているスピードが遅すぎる。プールにしろなんにしろ、いつその遊びや実験が終わるのかが伝えづらいのもあるんですが、共同制作をするための擦り合わせは難しかったです。

――なるほど。これまで、だれかと一緒につくる機会はそこまで多くなかった?

星野:あるにはあるんですけど、対象物が小さかったり、大きなものでもそのとき一発だけとか。でも今回は何シーンもあって、どんどん続いていくから終わりが見えない。一応、更地っていうのが目標としてはあるんですけど、一つひとつが複雑過ぎましたね。

加藤:映画を撮るだけじゃなくて、解体作業もあるので(笑)。

吉田:記録撮影してくれた内堀くんにも、解体作業をがんがん手伝ってもらいました。それがいわゆる映画の現場とは違うところですね。やっぱり、彼にとってストレスになる。

――でも、すごく面白いなと思って。工事現場に限らず、建築・解体って、今の時代は専門業者にお金を払ってやってもらう「請負」がほとんどじゃないですか。そういう場にいろんな人を巻き込んで、「普請」にしていくというか。昔は村の民家の建て替えや茅葺きの葺き替えなど、村人総出でつくる普請だったのが、個々の分野に役割が専門分化していくなかで請負に変わっていき、現場から素人は締め出されていった。現場も囲いで覆われるし、建築・解体は、社会から切り離されたクローズドな空間で行われるようになりました。それを、今回のように解体業者さんがいるなかで、請負と普請がせめぎ合いながら、解体だけではなく制作もしていく。制作と解体の時間を、それぞれ行きつ戻りつしながら進めているのが面白いですよね。

吉田:そうなんです。同じ状態でもう1回撮影したくても、それができない。

――できないですよね。造成地のようにヒスロムの3人だけで動くときと今回とで、対象となる建物やものとの関わり方、体感に違いってあるんでしょうか?

加藤:前提の違いというのはあるかも。自分たちのアクションのことを維新派の松本雄吉さんに「フィールドプレイ」と名づけてもらったんですけど、それは場所に入り込んで知っていくための行為というか。たとえば、今制作で関わっている広島市現代美術館だったら、高所にある窓へ登ってみる、実際に触ってみることで、窓との距離感が近くなる。遠くで見ていたものを近くで見ると、その関係性が変わることを実感できるわけです。フィールドプレイは、知るための方法のひとつ。絵描きの人がまずスケッチしてみるみたいな感覚に近いんかな。今回は、自分たちがもともと作業場として5年間使ってきて、そのなかで地域の人とも交流があって。ほかの場所であれば、まずその距離感を縮めて、土壌をつくっていくところからはじめないといけない前提が、最初から出来上がっていたんですね。だからこそ、解体をしながら撮影をする難しさを受け入れて、いろんな人とつくっていくことができているのかもしれません。

ものを残すから憶えている

――もともと、場所やものへの愛着はあったんですかね? 建築物に対して、これだけはきれいに保存しておきたいとか。記録写真のなかに、ナンバリングされた柱がありましたが、たまたまあの柱だったんでしょうか。

加藤:愛着はあると思いますね。ものを残しておくというのは、とても大変なことで。何年か前に別の家を解体したのですが、土壁からなにから、そのときのものもまだ持っているんですよ。2018年にはそれをせんだいメディアテークへ持って行って、展示として再構築しました。そうやって、できるだけ自分たちが触ってきたもの、扱ってきたものは残すようにしています。捨てるのなら、なくなることをちゃんと見守る。そういう姿勢なので、今回も残したいという想いはある。ただ、なにをどこまで残すか。

――僕も、加工・再現できるものは極力残したいと思うんですよね。一方で、コンクリのガラとか、どうしようもないものは捨てざるをえない。解体までの限られた時間のなかで、できることを見極めていかないといけない。常に受動的にならざるをえない解体という状況で、いかに主体性を発揮することができるか。ヒスロムの場合は、それをチームでやっているからすごいなと思います。あと、残すためには運ばなければならないし、保管場所も確保しないといけない。それがずっとつきまとう。

加藤:そうそう。それが本当に大変。身に染みていますよ。いまだに整理がついていない……。

――なぜそこまで残そうとするんでしょうね。僕の場合は、タイルが好きで残したいと思ってしまう。ものへの偏愛があって。ヒスロムの場合は、さきほど話していたヒステリシス的な考え方――ものが燃料に変わったり、体験に変わったりしながらも、その転換が続いていくほうを見据えている。そういった、ものや場所のつなぎ方がヒスロムの独特さだと思っているんですよね。逆にものへの偏愛ってあるんですか?

加藤:ありますね。

吉田:ものがあるから憶えている。人それぞれだと思いますけど、僕は媒介するものがなかったらわりと忘れてしまう。こんな変なものが残っているから、これは「あのときのやな」って。なにごとも、なるべくは忘れたくない。

加藤:こうやって解体しては引越し、また解体というのをやっていると、「ああ、残しておけばよかったな」と思うものも出てくる。

――その気持ち、とても共感します。残せなかったものへの悔しさ。

加藤:やっぱりヒスロムのベースとして、造成地に通うというのがあって。最初は、切り崩された大量の木が山積みになっていたので、そこで遊んでいたんです。でも、次の週には、木が山ごとなくなっていて。どこへ行ったんだろうと。まちがつくられる過程のなかで、わからないことをたくさん見てきました。そういった“わからないこと”は、解体された長屋、およそ築100年の作業場にもたくさんある。最近、ガラスを溶かすこともしていて。こうやって溶けて、こうやって固まるんだと、わからないことがわかっていくんですね。ガラスってそもそも溶けるという概念がないんですよ。流体だから柔らかくなるだけ。そういうことにも気づかされる。

吉田:昔住んでいた団地の近くに今の実家があるんですが、その団地が最近壊されたんですね。それまで10年くらい廃墟だったのかな。見慣れた場所がどんどん解体されていって、でもそこに自分は入り込めず、眺めているしかない。家って、いつかなくなるんですよ。だから、こういう本とかと一緒で、それ以上により身近なものとして、家も残しておけたらなと思う。それが良いのか悪いのかはわからないですけど、残しておくと次につながる。今回の作業場は、わりと自分たちの好きなようにできたかなと。そういう時間をもらえたことが、すごく大きい。これまで残せなかったものが、今回は残せるんやって。なくなるより、あるほうがそのことについて憶えているし、それが今後どうなっていくのかずっと考えられる。この撮影現場も、常に選別していく時間があって。本当だったら、全部置いておきたいくらいです。でも捨てないといけない。

――せんだいメディアテークの展示「ヒスロム 仮設するヒト」のときも、それこそ、大きな丸太や瓦、いっぱい種がひっついた作業服とか、いろんなものが展示されていました。いわゆる美術品のような作品然としたものがあるというよりも、行為の結果や痕跡の産物みたいなもので構成されていた。さっき言っていたような「置いとく」感覚に近いのかなと。

加藤:家って、いろんな先人のアイデアや技術がたくさん詰まっているんですね。土壁も、藁と石灰と土をこう混ぜたら化学反応で固くなるとか。そういった複雑なものを知りたいし、残したいという気持ちもありますね。

吉田:あと、解体中にドリルで開けた穴が壁にいくつかあって、その穴のひとつにアブがよく止まっているなと気づいたんです。なにしてるんやろうと思って。そうしたら、いつのまにかその穴が土で埋まっていたんですね。「これ、誰か埋めた?」「いや、誰も埋めてない」って。ずっと観察していたら、そのアブが埋めていました。卵を産んでいたんです。

加藤:そうそう、穴を土で埋めていた。

吉田:解体されていくのに、アブはその場所を選んでしまって。でもこの材は残しておけない。この感じ、なんなんやろうなって思う。

加藤:今、映画のエンディングの歌を、友人のマイアミさんっていう詩人の方と一緒につくっているんです。そのなかで、いろいろ話をしていて。彼が教育に興味を持っているのもあって、「解体も教育の場だよ」と言ってくれた。さきほど吉田くんが言ったように、できるだけ長い時間をかけたい。それだけ触っていくとわかること、学ぶことが建築のなかにたくさんあると思う。

加藤至、星野文紀、吉田祐からなるアーティストグループ。2009年より活動をはじめる。身体を用いて土地を体験的に知るための遊び「フィールドプレイ*」を各地で実践し、映画、展覧会、パフォーマンス作品として発表。近年の展覧会に「hyslom itte kaette.Back and Forth」(Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art、2019)、「ヒスロム 仮設するヒト」(せんだいメディアテーク、 2018)。2015年より、爆音上映の企画や配給を行うboidのWebマガジンにて記事連載。おもな映画監督作品として、2014年「My cap My mud My handkerchief」、2021年「シティII」。出演作品に2014年「新しき民」(監督:山崎樹一郎)、2017「ギ・あいうえおス 他山の石を 以って己の玉を磨くべし」(監督:柴田剛)がある。

*劇団維新派 故松本雄吉がそう呼んだことによる

本間智希(ほんま・ともき)

1986年静岡生まれ、東京郊外育ち。建築史家。2013年より京都を拠点とする建築リサーチ集団RADに参画。2016年から2019年まで奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室に在籍し、北山杉の里・中川に文化的景観の調査研究で通いつめ、中川の空き家を購入。一般社団法人北山舎を共同設立し代表理事。その土地の風土に根付く生活や生業によって生み出された、在野の名もなき建築や風景をこよなく愛する。人知れず解体されゆく在野の建築をめぐる記録や救出・制作を行う風土公団というコレクティブも主宰。

hyslom/ヒスロム新作映画「美整物 輝かせる時間の黄金」公開試写会

日時:2021年12月28日(火)16:05開映(上映時間77分)

会場:シネ・ヌーヴォ

料金:1,200円(一般・会員・シニア)

問合:06-6582-1416(シネ・ヌーヴォ)

*一般予約は受付終了。映画は2022年以降も上映予定(時期未定)出演:加藤至、吉田祐、星野文紀 ほか

プロデューサー:向井麻理

撮影 :内堀義之、宇治茶、斎藤玲児 ほか

録音・整音:松野泉

美術:西村立志

装置:建築集団 々(野崎将太、樋口侑美、上村一暁)

火術:てっせい(AbRabbi 油火)

挿入歌「pool」

作詞・作曲:zzzpeaker(ex.グルパリ)エンディング曲「コンテンポラリー・サーカス」

トラック制作:瀧口翔

作詞:hyslom/ヒスロム、マイアミ

歌:MCいちねんにくみむかいしょうま、MC極刹那企画協力:株式会社ナポリビルディング、b.k.b、一般社団法人HAPS

補助:文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

配給 :hyslomフィルム

企画・監督・撮影・編集・制作:hyslom

主催:hyslom/ヒスロム関連イベント

アフタートーク日時:2021年12月28日(火)上映後開始、18:30終了予定

ゲスト :梅田哲也(アーティスト)

登壇者 :hyslom/ヒスロム(加藤至、星野文紀、吉田祐)

聞き手 :山﨑紀子(シネ・ヌーヴォ支配人)