ヒスロム的な身体で居続けること

――書籍『ヒスロム ヒステリシス』(2018年、T&M Projects)のなかで、写真家・志賀理江子さんのテキストにこう書かれていました。

彼らはどんなふうに生まれただろう。(中略)年をとったらどんなおじいさんになるんだろう。そして、どんなふうに人生を終えるだろう。

なぜそんなことが気になるのか。それは、彼ら自身と彼らの作品が等しいからだ。きっと1分1秒を、24時間、365日を、ヒスロムとして生きているからだ。

今からヒスロムとしてのパフォーマンスをするぞ!というスイッチがあるのか、それともそれぞれ個人が生活して生きているなかで感じていることの延長なのか。たとえば、僕もRADという建築リサーチのコレクティブで活動しているのですが、RADだからやるのか、個人だとしてもやるのか、常に問われている気がして。

吉田:今まで、365日中300日くらい、もっとかな、ずっと3人一緒にいて。昨年はコロナでそれができなくなったんですね。だから春頃は、滋賀県にある友だちのお茶農家に期間限定で移住していたんです。ちょうど収穫期を迎えていて、ヒスロムの集まりもこれまでより激減していたこともあって。そしたらある時期、特になにかをつくらないといけないわけでもなかったんですが、ついついつくってしまっていた。それは、ヒスロムをやっているからではなくて。10年くらい活動してきてはじめて、つくることってなくなるものでも、やめるものでもないなと実感しました。癖みたいなもの。ヒスロムとしては、造成地に通うことがずっと大事で、今も行けるときは3人で通っています。

星野:あまり明確に分けられないんですけど、たとえば作業場の解体、せんだいメディアテークでの展示は、ヒスロムの時間。造成地やポーランドでの石の旅は、自由な時間があるときに各々の興味が出ますね。そういった時間に個々の状態を知ったり、問題意識を擦り合わせたりしていく。

加藤:答えになっているかわからないんですが、作業場にものをたくさん置いているから、ひとりでは物理的に運べないんですよね。3人やそれ以外の人の記憶が詰まったものでもあるので、ひとりで扱ってもどうしようもないものもある。

――特に今回の解体は、これまでのプロジェクトで3人が共通体験として得てきたものが交錯していますよね。集大成と言うとやや大げさですが、ものを常に引きずっているからこそ、今回の現場でも再登場してくる。丸太もそうですけど、アルミ缶や穴とか。生きものもそうで、鳩を放す、亀と一緒に泳ぐとか。人間と動物とものがない交ぜになっている感じがします。一方で、これまで場所へのいろんなアプローチをしてきたなかで、それが体系化してきたり、慣れてしまったり、関わり方に新鮮味がなくなったりすることはあるんですか? それをしないために、意識していることとか。

吉田:ここ数年思っているのは、とにかくなんでもやってみる、やってみようシリーズ。もっと知りたい、見たことないものを見たいという欲があるんです。飽きたし、これはやめようっていうこともたまにあります。でも、僕らよく穴を掘るんですけど、どこを掘るかで全然違っていて、それが穴掘りの魅力(笑)。スコップでざくざくいけないとか、ざくざくいけるとか、季節もあるし、同じ状況がなかなか生まれない。

――掘り過ぎると水が出てくるとか。

加藤:そうそう。あと、さっきガラスを溶かしているって話しましたけど、ガラスの素材も珪石という砂じゃないですか。それを取り出すために地質のことを調べると、知らない名前の物質がたくさん出てくる。それも層によってはアルカリ性、中性、酸性と性質も異なっていて。そもそもアルカリ性だからなんなのかも、僕らはわかっていないんですけど。日本の土地土地によって、ここの土壌はこうだからこういうものがつくれるとか、だからこういう産業が盛んになっているとか。土壌調査ひとつとっても深い。足元を掘るだけで、これだけ違う。穴は飽きないですね。知らないことが知れるから。

吉田:昔の人のほうが飽きなかったんかもしれない。いろいろ今は調べやすくなって情報も公開されているから、飽きがくるんかな。さっき本間さんがおっしゃっていた、昔の人は村人みんなで家を建てていたという話。それもずっとやっていたんだと思うんですけど、嫌になったとしても飽きてはいないですよね。やめたら生きていけないし。昔はそういう感じやったんかな。今はお金があればいろんなことができるし、なくてもいろんなものが身近にあるから、その分忘れる速度も速くなっているのかも。

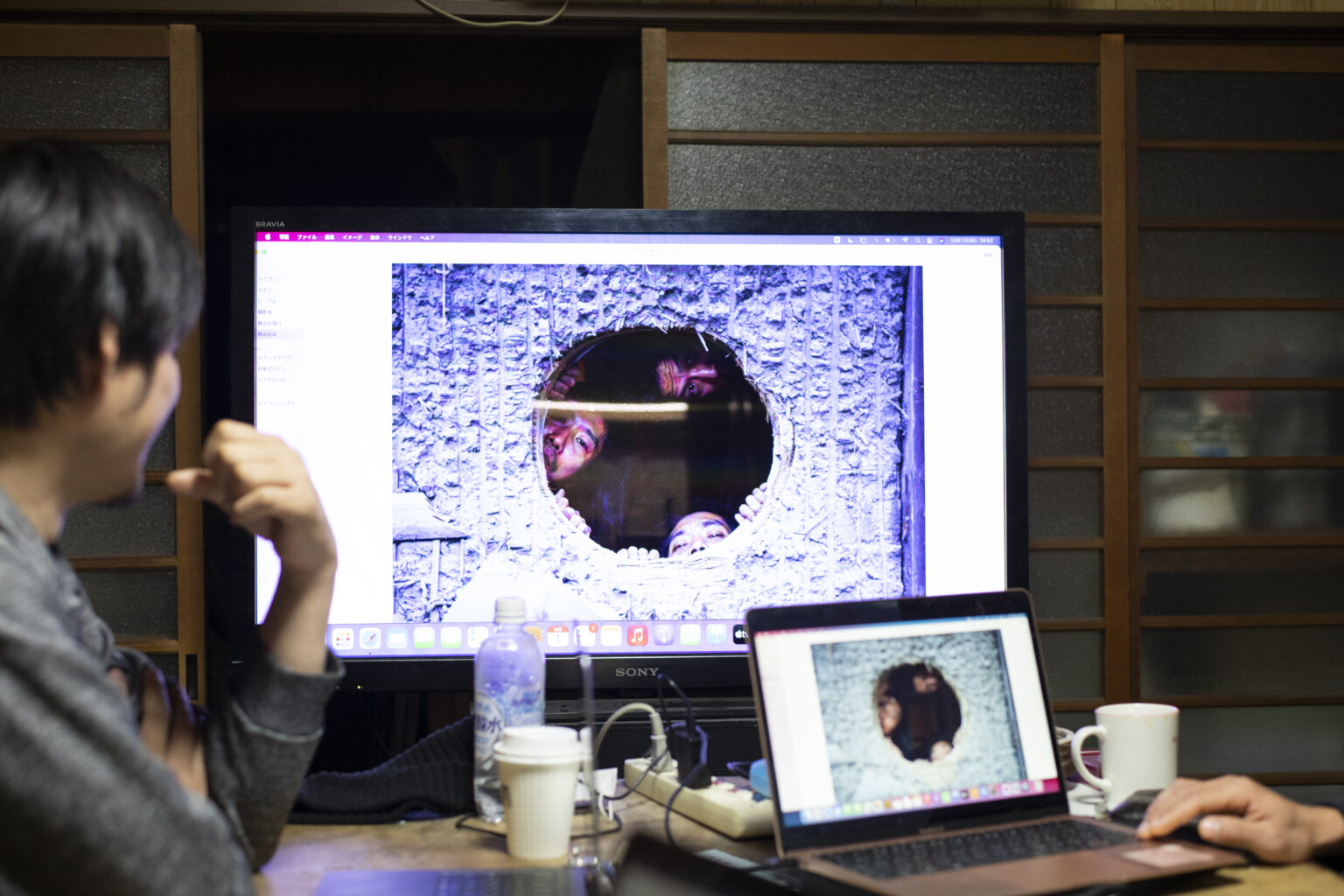

星野:新鮮味を保つコツとしては、たとえば『本のシティII』【1】。これは、『シティⅡ』という戯曲を舞台作品にする依頼からはじまっていて。この戯曲がまず謎で、指示書的な感じでもなく、いろんなものに置き換え可能というか。今この瞬間の興味、最近の出来事を盛り込むことも可能だったので、一度、実際に舞台をつくってみたんですね。それが今度は、二転三転して映画になって。とすると、その映画の本をつくろうと話が膨らんでいく。コロコロと違うものに転がっていくんです。作品で扱うものも、火や水、川の上を流れる船とか、定着し切らないものに沿ってみる。そうなると、穴を掘るじゃないですけど、逆に深めたいなという気持ちが出てくるんです。だから飽きることってあんまりない。

――ヒスロムとして求められることも、増えていると思うんですね。その期待にどう応答していくか、超えていくか。お話を聞いたなかだと、自分たちが知りたい、残したいという根源的な力でそれを超えていこうとしている。だから、続いているし、常に新しいことを掘り下げているんでしょうね。

吉田:知り合いの大工さんに、「お前らはできるようになったらあかんねん!」って言われました(笑)。「大工の技術をあんまり教えたくないねん」って。昔RADの榊原充大くんにも同じようなことを言われて、「ヒスロムは、素人以上プロ未満」だったかな。その領域にずっと居続けるって、意外と難しい。なにかを極めないとなかなか生きていけなかったり。3人おるから、技術や専門性を深めるような鍛錬もできない。それがコンプレックスというか、嫌やなと思ったりもする。もっとできるようになりたいと思ってます。けれど、そこに居続けられるなら居続けてみたい。個人が専門性を目指しだすと、ヒスロムはたぶんバラバラになっていく。それは悪いことではないと思うんですけど、3人がこうやって居続けられているのは、そういうところもあるのかなと。

――重要ですね。専門性に振らない状態で居続ける忍耐というか。そこは羨ましい。

吉田:僕らは段取りもできなくて、ずっとごねごねしゃべっていて。みんなが専門的に動くと違うアプローチになるので、それはそれでいいなと思うんですよ。でも、そうやりたくてもできなかったりする。もう受け入れるしかない。

――ヒスロムが魅力的なのは、そういうごにょごにょしている部分があるからだと思いますよ。

吉田:特別このままずっと続けたいとも思っていないんですけど、仮にこのまま80歳になったら、やばいおじいさんになるなと(笑)。50年間くらいこのまま熟成させていくと、すごいパフォーマンスができるかもしれない。そういうことは考えたりします。この質感のまま生きて、想像できない化石みたいな状態までいく。80歳になって、今あるもので回顧展しますってなったら、自分らで運ぶんかなとか想像する。たとえば、彫刻をやっている人とか、偏見かもしれないけど、わりとごつい人が多い。その彫刻物をつくるからこそ、そういう身体になっている。今回の解体屋さんもそうで、専門性の高い分野の身体っていうのは、なんとなくわかるし想像できるんですよ。それがヒスロムの場合、どうなっていくんだろうとも思います。

――ヒスロムって、よく上半身裸になるじゃないですか。ヒスロム的な肉体が徐々に出来上がってきているのかなと。それが映像のなかで現れているのも面白い。不思議ですよね。なにかの専門ではないけれど、身体に蓄積されてくるものがある。

加藤:そうそう。なんて言葉にしたらいいか。僕もそういう言葉あるかなとずっと思っていて。

吉田:自分自身がメディアになっている感じですかね。将来を想像する自由を楽しむ気持ちはあるんですが、そのときに、今まわりにあるものも一緒に時間が経っていったほうが面白そう。変わっていくのではなくて、蓄積されていくみたいな。そうしたらめっちゃパンチきいたおじいさんになるやろな。

【1】『本のシティII』

2018年、京都芸術センターが開催するKAC Performing Arts Programのコンテンポラリーダンス部門で上演された、劇作家・カゲヤマ気象台による三部作戯曲「シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ」。そのうち「シティII」はヒスロムが演出を手がけ、自身らも出演した。本作は、東京・中央線沿線地域で活動を展開するアートプロジェクト、TERATOTERAのイベントにて2020年に再演予定だったが、コロナ禍の状況を鑑みて映画作品制作へと転換。『本のシティII』はその制作記録をパンフレットとしてまとめた刊行物であり、南大輔がデザインを担い、ヒスロムがすべて手製本を行った。初版時には記念イベントとして、実際に印刷・制作する様子とともに本の内容を紹介するライブ配信も実施している。

加藤至、星野文紀、吉田祐からなるアーティストグループ。2009年より活動をはじめる。身体を用いて土地を体験的に知るための遊び「フィールドプレイ*」を各地で実践し、映画、展覧会、パフォーマンス作品として発表。近年の展覧会に「hyslom itte kaette.Back and Forth」(Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art、2019)、「ヒスロム 仮設するヒト」(せんだいメディアテーク、 2018)。2015年より、爆音上映の企画や配給を行うboidのWebマガジンにて記事連載。おもな映画監督作品として、2014年「My cap My mud My handkerchief」、2021年「シティII」。出演作品に2014年「新しき民」(監督:山崎樹一郎)、2017「ギ・あいうえおス 他山の石を 以って己の玉を磨くべし」(監督:柴田剛)がある。

*劇団維新派 故松本雄吉がそう呼んだことによる

本間智希(ほんま・ともき)

1986年静岡生まれ、東京郊外育ち。建築史家。2013年より京都を拠点とする建築リサーチ集団RADに参画。2016年から2019年まで奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室に在籍し、北山杉の里・中川に文化的景観の調査研究で通いつめ、中川の空き家を購入。一般社団法人北山舎を共同設立し代表理事。その土地の風土に根付く生活や生業によって生み出された、在野の名もなき建築や風景をこよなく愛する。人知れず解体されゆく在野の建築をめぐる記録や救出・制作を行う風土公団というコレクティブも主宰。

hyslom/ヒスロム新作映画「美整物 輝かせる時間の黄金」公開試写会

日時:2021年12月28日(火)16:05開映(上映時間77分)

会場:シネ・ヌーヴォ

料金:1,200円(一般・会員・シニア)

問合:06-6582-1416(シネ・ヌーヴォ)

*一般予約は受付終了。映画は2022年以降も上映予定(時期未定)出演:加藤至、吉田祐、星野文紀 ほか

プロデューサー:向井麻理

撮影 :内堀義之、宇治茶、斎藤玲児 ほか

録音・整音:松野泉

美術:西村立志

装置:建築集団 々(野崎将太、樋口侑美、上村一暁)

火術:てっせい(AbRabbi 油火)挿入歌「pool」

作詞・作曲:zzzpeaker(ex.グルパリ)エンディング曲「コンテンポラリー・サーカス」

トラック制作:瀧口翔

作詞:hyslom/ヒスロム、マイアミ

歌:MCいちねんにくみむかいしょうま、MC極刹那企画協力:株式会社ナポリビルディング、b.k.b、一般社団法人HAPS

補助:文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

配給 :hyslomフィルム

企画・監督・撮影・編集・制作:hyslom

主催:hyslom/ヒスロム関連イベント

アフタートーク日時:2021年12月28日(火)上映後開始、18:30終了予定

ゲスト :梅田哲也(アーティスト)

登壇者 :hyslom/ヒスロム(加藤至、星野文紀、吉田祐)

聞き手 :山﨑紀子(シネ・ヌーヴォ支配人)