絵の具を拭いた雑巾の匂い、木を叩く音、頭上には無数のテキスタイルで彩られた巨大な布がひらひらとはためく。イタリア北部、アドリア海に浮かぶ島国・ヴェネチア。各国が鎬を削る建築祭が行われると聞いて向かった先に広がっていたのは、展示空間と呼ぶにはあまりにも賑やかで、乱雑で、熱気に満ちた空間。人々が夢中で「つくること」と向き合う不思議な光景は、まるで慌ただしい厨房のような活気があった。

小さな実験室より

台所は、小さな実験室だと思う。

目の前の素材と対峙しながら、切り方や味付けのバランス、いくつもの選択肢のなかからそのときの最善の手法を選びとる。火傷や切り傷を繰り返して、少しずつレシピが自分のものになる。湯むきしたトマトの目が覚めるような赤色や、豆腐を切る包丁の刃先が手に触れる冷たい緊張感、炊き立てのお米から上がる湯気が光に照らされてキラキラと瞬く様は、どれだけ疲れ果てた夜でも、私たちを試行錯誤の海へと駆り立てる。ぴかぴかに磨かれた道具やスパイスの瓶がずらっと並ぶそこは、私だけの小さな実験室のようだと、いつも思う。

けれど、台所の外に出ると、目の前の素材と向き合いながら自分の手を動かすことの豊かさを、私たちはしばしば忘れてしまう。生産と消費に性急な今の世の中で、壊れたものは買い換えればよくて、汚れたものは捨てればいい。お腹が空いたら食べたいものをつくるように、誰もがつくり手としての意識を持てる台所のような空間が、私たちの生活の周りには少ないように思う。いつだってコンビニは便利で、必要なものはなんだってAmazonが届けてくれる。利便性の顔をしながら私たちを情けなくするこれらのシステムから、生活のための、生きることへの当事者性を取り戻せるような場所が、一体どれだけあるだろう。

2000年代アメリカ、自宅のガレージで好き勝手にものづくりに没頭する人々から発生したものづくりの潮流、いわばメイカーズムーブメントは、以降日本にもさまざまなものづくりにまつわる技術やシーンをもたらした。けれど、3Dプリンタのハウツーはまだまだ市井にとってブラックボックスであり、カルチャーだって一部の人に占有化されているイメージは拭えない。家を1歩外に出た公共において、他者との関係のなかで試行錯誤すること、誰もがその当事者であれる場所は、まだ少ないように思う。

本当の意味で「つくる」が市井にひらかれていくには、誰もが「つくる」の当事者でいられる場をひらくには、どうしたらいいだろう。そのためのヒントが、日本から遠く離れたイタリア・ヴェネチアで開催された国際建築展の日本館に見られた。2000年以降、2年に1度開催される建築展。各国がテーマに則したパビリオンを展開するなか、日本館の敷地にはまるで「公共の台所」とも呼べる風景が広がっていた。

遊び心を掘り起こす

2023年5月20日から11月26日まで開催された、第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展。各国が自前のパビリオンで独自に展示を行い、建築の文脈を通して現代社会の課題や環境問題への応答を示す。本年度は、建築家・大西麻貴が日本館のキュレーターを務め、大西と百田有希が代表を務める一級建築士事務所「o+h」、大阪に拠点を持つデザイン事務所「UMA/design farm」、編集事務所「MUESUM」らが参画。出展者には、建築家集団「dot architects」や、テキスタイルデザイナー・アーティストの森山茜、建築家・窯業家の水野太史が並ぶ。また、アートとケアの視点から多彩なアートプロジェクトを実施する市民団体「一般財団法人たんぽぽの家」によるワークショップが行われるなど、展示作品単体を提示するだけではなく、生きた建築として空間そのものがどう扱われるかを、観客とともに思考するような展示構成となった。

1956年に建築家・吉阪隆正によって設計された日本館。

1Fのピロティと、天井高のある2Fの展示室からなる建築は、井戸を思わせる吹き抜けがその中央を貫いている。地中海の気候や日差しの強さに加え、イタリアのまちを彩る建物の鮮やかなファサード、道端に仕掛けられた敷石の文字といった、自然環境・土地の文化にインスピレーションを受けながら設計された日本館は、随所に吉阪の遊び心が見てとれた。

本年(2023年)における日本館の展示は、そんな吉阪の手つきを掘り起こしつつ、イタリアの自然環境や日本館自体を体感するなかで、それらに反応していくようなアプローチのもと構成された。

建物がつくられたときに配されていただろう鮮やかな色(チンザノのバイカラー?)を模した外階段や2F展示室入り口の扉、そして1Fピロティのエントランスにある「本日(日本)」のサインは、当時の資料をもとに復元したという。

2F展示室の天窓からは木漏れ日のような自然光が落ちて館内を照らし、日が落ちれば空間の印象も大きく変わる。

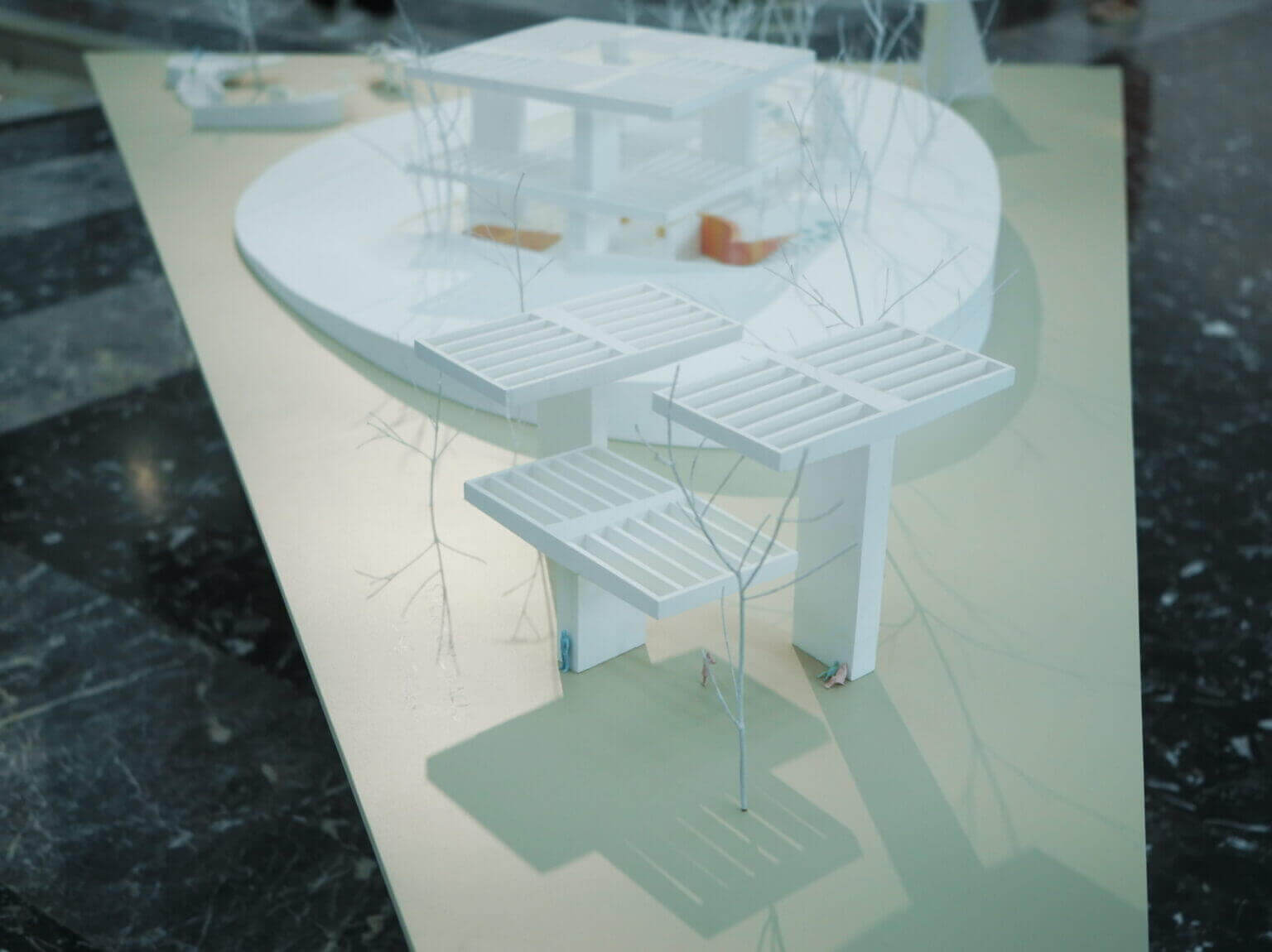

「建築を生き物として捉える」という展示コンセプトのもと制作された映像作品、そして日本館のコンセプト模型からは、吉阪が「自然との共生」をふまえ設計した照明や植生の計画、建物の構造を読み取ることができる。

日本館の資料をリサーチするなかで出てきた、建設中の風景スケッチ。それをクレヨンで壁面に写したという。当時働いていた職人たちが生き生きと描かれている。

建築を生き物のように捉える

また、吉阪の手つきを掘り起こす試みのひとつとして、「井戸」への着目がある。天井から雨や風が吹き込む日本館本来の構造は、ヴェネチアの自然と共存した空間をつくりたいという吉阪の想いの表れだったという。しかし、これまで美術展示には不向きだとして天窓は閉められ、次第に開けられることも少なくなった背景がある。

ヴェネチアのまちには、そこかしこに雨水を貯めるための井戸が見られ、それらは現在使われてはいないが、常に人々の生活の風景とともにある。「ここがお喋りの場にもなるように」キュレーターチームは、ヴェネチアの人たちと井戸との関わり方をリサーチするなか、日本館の天窓を開くことを早い段階で決めていた。そして、天井から入り込む雨や風を可視化するように、水野太史による陶片を用いたモビールがつくられ、階を貫き設置された。

ただ懐古するのではなく、建築に見られる手つきの面白さや豊かさを拾い集めていくこと。そのような姿勢は吉阪とも通底しており、「愛される建築を目指して」というキュレーターチームの意図が感じられる。

そして、展示空間のメンテナンスや来場者への解説など、能動的に展示をつくり上げる現地のスタッフがいるということも、本展の大きな要素となっている。キュレーターチームからも親しまれる彼・彼女らによって、場におけるホストとゲストのふるまいの境界線が曖昧となることで、誰もが主体的に過ごせる場、ひいては居心地のよさが実現されていたのかもしれない。

軒先で揺れる森山茜によるカーテンや、水野太史によるゆらめく陶片のインスタレーション。建物内外を掃除する彼・彼女ら、たむろする若者たち。敷地のなかで生まれるなんでもない営みや揺らぎ、日本館で流れる時間ごと「建築」ととらえるとき、それはまるで脈を持つ生き物のように思える。

未来の小さな実験室

役割や「しごと」があるとき、私たちは「そこにいていい」というシグナルを受け取ることができる。日本館ピロティのエントランスに設けられた「Handout Kitchen」や、後述するワークショップには、そんな役割があった。

通常、展覧会では入り口で企画の意図を綴った紙面(ハンドアウト)を受け取ることができる。展示の道しるべとなる資料を、日本パビリオンでは参加者自身が自作できた。入り口に配されたテーブルの上には、展覧会の趣旨や敷地平面図、展示タイトルである「Architecture, a plase to be loved」の文字などを印字できるスタンプが置かれ、日本館建設当時の写真カード、ヴェネチアの枝葉などをコラージュし、参加者が自由にレイアウトする。

「Handout Kitchen」と題されたこのブースでは、途絶えることなく来場者が各々のハンドアウトを完成させていた。配置にこだわる様子や、スタンプに込める手の力の強弱、ふらっと日本館にたどり着いた来場者がいつの間にかハンドアウトの制作に没頭している光景は、まさにキッチンのようだった。

また、dot architectsによるピロティの設計コンセプト「生産工場」を体現するかたちで、参加者がより主体となり展覧会に関わるための試みも取材することができた。たんぽぽの家が運営する福祉施設「Good Job!センター香芝」によるワークショップである。各国のキュレーターが一堂に会するパビリオンデーのこの日(9月16日)は、巨大な布に自由にシルクスクリーン印刷が施せるエリア、丸太を叩いて磨く「うづくり」と呼ばれる技法の体験、そして郷土玩具である「張り子」に着彩ができるワークショップの3つが平行して開催されていた。

誰もが簡単にシルクスクリーン加工できるエリアには、Good Job!センター香芝と活動をともにするアーティストユニット「BOB ho-ho」がデザインした図案が数パターン製版されていた。来場者は目の前の布、自前のシャツやカバンにも印刷することができる。

インクを乗せると簡易的に印刷できるシルクスクリーンに比べて、なかなかのパワーを必要としたのが「うづくり」だった。スツールの座面に槌目(つちめ)をつけたり、動植物の毛でできたブラシで磨くことで余計な繊維を削ぎ落とし理想の質感を求める技法は、シンプルな動作だけでプロダクトとしての価値を付与できる加工方法として編み出された。

Good Job!センター香芝の名物キャラクター「グッドドッグ」は、3Dプリンタと手仕事が組み合わさった新しい郷土品の形。低解像度で3D出力した原型に薄く紙を貼り重ねることで、生産プロセスの効率化、低コスト化に成功している。真っ白に仕上げられた張り子たちに、思い思いの色を乗せる。こちらのワークショップには、事前に予約をしていた現地の子どもたちが多数参加した。

総合キュレーターのレスリー・ロッコにより「The Laboratory of the Future(未来の実験室)」と題された本年(2023年)のヴェネチア・ビエンナーレ。いずれの国も自国の環境・社会課題の分析や向き合い方を示し、ほんの少し先の未来を洞察するクリティカルな表現が目立つなか、日本館の立ち位置はどこか異なっているように見えた。

来場者自身が主体となり建築の部分を担うことで、私たちが日々暮らす空間のあり方について考えるための宿題を持ち帰れるような展示だった。それは、身のまわりの道具の成り立ちについて関心を示せるようになることかもしれないし、「good mood!」のつくり手になれる喜びに気づくことかもしれない。つくること、気がつくこと、その試行錯誤の積み重ねこそが、日本館の示す「未来の実験室」像だったのではないかと思う。

途中、刷り上がった大きな布が天井に吊るされる。「何が加わっても動じない空間になった」メインキュレーターを務める大西麻貴さんの呟きが印象的だった。熱気のなか、夢中で刷った図像に誰かの線が重なって生まれる干渉縞。けれど、いい具合にそんなことは誰も気にしていなくて、一人ひとりがゆるやかに他者とつながって歩く未来が、少なくともこのパビリオンには起こっていた。いつかこの出来事を覚えている人がいなくなっても、この建物がいつまでも、そのことを覚えてくれていたらいいなと思う。

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館

「愛される建築を目指して——建築を生き物として捉える」会期:2023年5月20日(土)〜11月26日(日)

会場:ヴェネチア ジャルディーニ公園内 日本館キュレーションチーム:

大西麻貴(o+h)、百田有希(o+h)、原田祐馬(UMA/design farm)、多田智美(MUESUM)出展者:

テントルーフ|森山茜(テキスタイルデザイナー・アーティスト)

モビール|水野太史(建築家・窯業家)

ピロティスペース|dot architects(家成俊勝・土井亘・池田藍・宮地敬子)、吉行良平と仕事、Atelier Tuareg、Dept.展示デザイン:

o+h(榮家志保、古澤周、伊郷光太郎、前本哲志)編集:

MUESUM(永江大、羽生千晶)デザイン:

UMA/design farm(高橋めぐみ、津田祐果)制作協力:

André Raimundo、橋本亜沙美、Atelier Tuareg(岡崎裕司)、Dept.(中村誠)、Good Job!センター香芝、Julia Li、笠原細巾織物(笠原直樹、伊代田秀樹)、Lighter but Heavier(片山浩)、水野製陶園(水野吉興)、水野製陶園ラボ(今井一貴)、moogabooga(高野真、小田文子)、大鷲テープ工場(大鷲義育)、吉行良平と仕事(吉行良平)、柴垣志保、進弘産業(伊藤誠宣、横山厚史、松田康宏、加藤貴志、Nguyen Thi Kim Tu、Nguyen Thi Yen Nhi)、SUPER-FACTORY+HIGURE 17-15 cas(佐野誠、有元利彦、田中信至、木村泰平)、太陽工業(池田憲彦、平郡竜志)、たんぽぽの家、桂瑛、横浜国立大学大学院/建築都市スクール”Y-GSA”(長柄芳紀、武部大夢、照井甲人、上田望海、松原周、遠藤颯大、神田柚花)、井波吉太郎、平岩良之、多木陽介、高野ユリカ特別協力:吉阪正邦、齊藤祐子

資料提供:

吉阪隆正+U研究室、アルキテクト、文化庁 国立近現代建築資料館、彰国社、勁草書房、建築資料研究社、早稲田大学建築学教室本庄アーカイブス主催:国際交流基金

特別助成:公益財団法人 石橋財団

協賛:

株式会社マザーハウス、三協立山株式会社、伊東豊雄建築設計事務所、カリモク家具株式会社、名古屋モザイク工業株式会社、S&R Evermay / Sachiko Kuno Philanthropic Endowment、株式会社シェルター、鹿島建設株式会社、株式会社大西熱学、田島ルーフィング株式会社、株式会社竹中工務店、Amame Associate Japan株式会社、大光電機株式会社、株式会社フェニクシー、太平ビルサービス株式会社、石川建設産業株式会社、合同会社ヴォーチェ、横浜国立大学、横浜国立大学大学院/建築都市スクール”Y-GSA”協力:太陽工業株式会社