近況が気になるあの人に「最近どう?」という軽い気持ちで、声をかけていく本企画。第24回は、桃谷にスタジオを構えるジュエリーレーベル・ATAKA代表の安宅洋輝(あたか・ひろき)さんです。

ただそこに存在している、という美しさ

安宅洋輝さんが2019年に立ち上げたATAKAは、一生物となる指輪をオーダーメイドで手がける「ブライダル」と、コンセプトを追求し独特のプロダクトを生み出す「コレクション」を軸に、身体に馴染む、洗練された佇まいの造形を発表。また、スタジオに併設されたスペースを生かし、デザイナーの哲学を探る企画展も行っている。

素材の性質を生かし、人に寄り添う形を構想し、まだないものをつくる——。安宅さんが追求する仕事を想像しながら、同時にふと思い浮かべたのは、光や色合いといった時々にうつろう自然現象を、建築のサインやプロダクトなどのデザインへ反映させる、UMA/design farmの津田祐果さんだ。

実は同じ1989年生まれで、約5年来の友人だというおふたり。ものづくりの思考について思い思いに語っていただきたいと、聞き手に津田さん、話し手に安宅さんを迎える機会が叶った。作品としての軌跡を残すATAKAのコレクションから、場を運営する姿勢まで、話題はゆるやかに広がる。

津田:早速ですが、最近どうですか? この間、話したばっかりだけど(笑)。

安宅:そうだよね(笑)。最近は……仕事しかしていないですね。アシスタントがほしい。というのは、今年の12月にコレクションの展示を控えているんですよ。デザインはほぼ考えられているから、あとは製作するだけというところ。あと、ここの空間をうまく使った企画も考えて実行していきたい。そのためには、やっぱり自分で手を動かさないと進まないから、その時間がほしいですね。

津田:忙しいんだね。まずは、ATAKAの歩みを振り返っていきたいと思います。安宅さんは以前、ブライダルジュエリーを主とする会社に所属していたんですよね。スタジオ設立後もブライダルリングのオリジナルラインを手がけていますが、もう一方で、作家としてのコレクションも展開してきました。そこにも安宅さんならではのプロセスがあると思うので、あらためてお聞きできますか? 最初の作品は、棒の形状がモチーフになったブローチ「Rod light」でしたね。

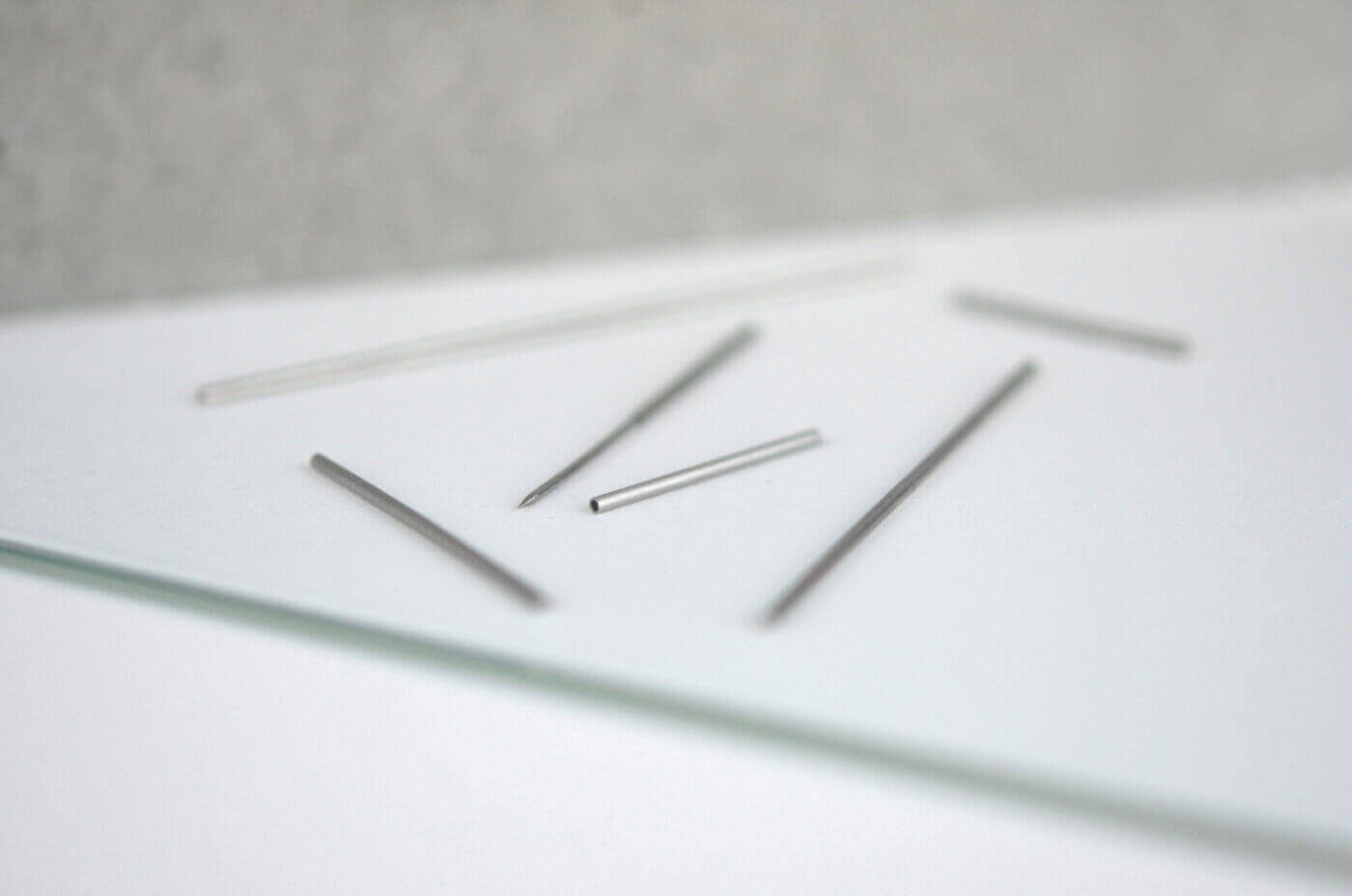

安宅:うん。Rod lightは、実は別のブローチをつくっていた流れで思いついたものなんです。元は金属の四角い板が2枚重なり、片方の角がめくれたデザイン。そのめくれた部分から棒を差し込んで隙間をあけ、衣服を挟み、棒を取り出すことでばちっと留めるという構造でした。ただ、このとき、差し込む棒にも何か芸がほしいなと思って。一度持ち手を付けてみたんだけど、工程がどうも複雑だった。それで、どうしようかと考えるなかで、棒だけの形状に着目しはじめ、日本刀のように針を鞘に収めるデザインのブローチを仕立て上げたんです。継ぎ目も高精度に磨いているので、ほぼ見えません。佇まいはただの棒なんだけど、機能をもったジュエリーになりました。

津田:このブローチは、国内外で活躍するジュエリーアーティストの小西潤さんが営む、福井のセレクトショップ・talkleinでも取り扱われたんですよね。

安宅:はい。たしか、自分で身につけて行ったのかな? 2018年、レーベルを立ち上げる前で、販売などの展開も具体的に考えられていない、まだ趣味のような状況でした。お店に伺って小西さんとお話ししていると、突然「そのブローチ、誰のデザイン?」と尋ねられて。小っ恥ずかしさを覚えつつ、「自分でつくりました」と答えたら、「いいね、それ」と言ってもらえた。ありがたいことに、そこでブローチの取り扱いが決まり、さらにその後の展示まで予定してくださって、新作を発表することになったんです。

津田:すごい、スタートから順調だ。

安宅:いや、全然そんなことなくて(笑)。展示に向けて、はじめに「こんなものをつくりたい」と、いろんな金属の調合でつくった作品プランを持って行ったんだけど、めちゃくちゃダメ出しされたんですよ。小西さんには、コンセプトを詰める上でだいぶ助言をいただきましたね。まず金属の調合がベースとしてある。じゃあそれをどんな形にデザインするのか?と、やりとりを重ねるなかで、金属の配合比率をもとに寸法や形を展開するのがいいんじゃないかとなった。それが、次作となるピアスのシリーズ「Number」です。

このときの展示では、同じくピアスの「Ball」というシリーズも発表したのですが、これも、Numberの製作で「ピアスのキャッチはどうするの?」と小西さんから言われたことがきっかけでできたもの。既製品はちょっとなぁ……と渋い反応だったので、「キャッチって、そもそもどうやってつくるんだろう?」と苦戦しながらも、ボール状のオリジナル型をつくった。で、これがまた工程に手間がかかるので、せっかくならもうひとつ別のデザインに応用できないかと、同形状を反復した形が生まれたという。

津田:形のイメージを膨らませて、再分解して、そこからまた細部に目を向けて精度を上げていくつくり方が面白い。一方で、2023年に発表された「PEDESTAL」は、作品にストーリー性があるというか、これまでのシリーズとまた毛色が変わった印象がありました。安宅さんのなかでもそういう感覚はありますか?

安宅:うーん。ここ15年ぐらい、日本のジュエリーはずっとミニマルなデザインが流行りですよね。ミニマルがいいというより、ミニマル風なものが手間をかけずにつくれるから普及している側面もあると思うんですけど。なんにでも「ミニマル」という言葉があてがわれていることに、気持ち悪さはありました。それと同じ感じで、出オチのような、ギミックを凝らしたデザインとも少し距離を取りたいなって。自分の作品にもギミックはあるんですけど、簡素さを求めるというか、「これ以上やったらやりすぎなんじゃないか」みたいな感覚が湧いてきたんです。

そんなとき、いつもグラフィックを頼んでいるデザイナーの西村祐一さん、建築家の木村俊介さんと喋ることがあって。文脈は忘れたけど、「日本は歴史上、ジュエリーの文化が消滅している」と話したら、すごく面白がってくれたんですよ。「そこをもっと掘ってみたらいいんじゃない?」と。遡ると、諸説はありますが、聖徳太子が冠位十二階を制度づけたとき、等級が色で識別されたから、権威を表す装飾品が衰退した背景があるんですね。その代わりに繁栄したのが仏教。だから、日本独自のジュエリーがあったら、と仮説を立てて考える上で、仏教は外せないんじゃないかと。

津田:なるほど。デザインのプロセスとしてはどんな感じ?

安宅:仏教美術とか建築を調べたり、お寺に行ってみたり。灯籠や柱の基盤をよく見ると、お皿のような形状が、何段階かに角度をつけて積み上げた造形が多かった。それが、ジュエリーの重ねづけに近いなと思って、リングのデザインに落とし込んだんです。

よく考えられた形にできた手応えはあるけど、その一方で、言葉で語りすぎるものになってしまったのではないか、というふうにも思います。コンセプチュアルすぎるというか。ものはパッと見ていいと思えるかどうかも大事。そういう意味では、ギミックは思わぬ驚きをもたらすものでもあるから、距離を取りたいと感じつつも、どうにか味方につけないといけないなって。

津田:まだ見たことがないものや、自分の想像を超えたものに出会ったときに、人の心は動きますよね。安宅さんのつくるものにも、そういう驚きがあると思うけどな。

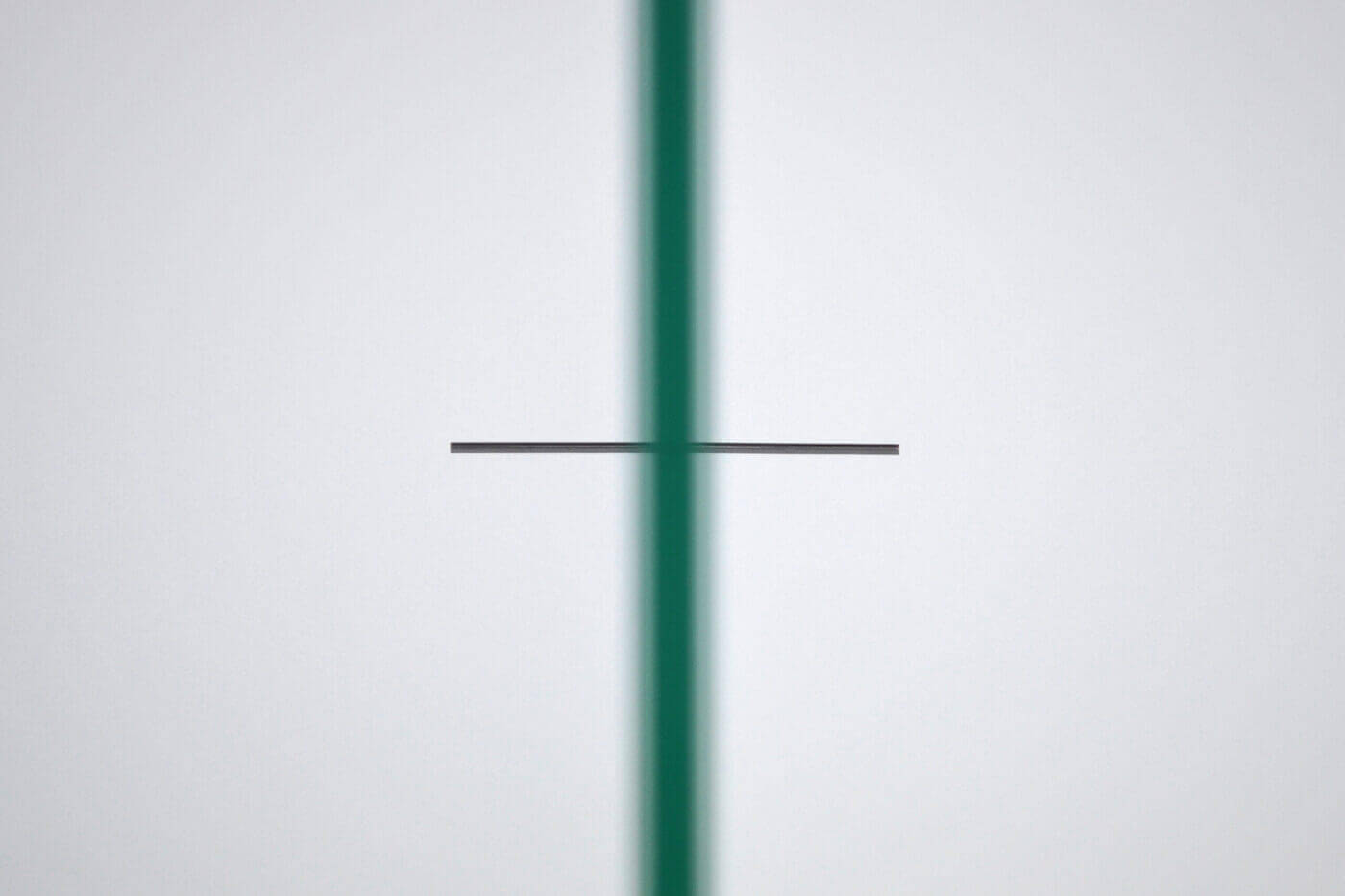

安宅:僕が最近いいなと思うのは、“これがここにあるだけ”っていう、たとえば石ころがポンとそこにあるような状態。それだけでもう、美しいと思えてくる。

津田:床の間に掛け軸があって、その前に石がひとつ置かれることで、空間が整うみたいな?

安宅:それはどちらかと言うと、空間的な要素とそのバランスかな。なんかもう、もの一つひとつが、ただ存在しているという状態が尊い。

——さきほど安宅さんが語ってくださった、「言葉で語りすぎた」という感覚ともつながるのかもしれないと感じました。そこにある石をいいなと思うような純度で、ものと人との関係性をどう築けるかというか。

安宅:そう言葉にしてもらうとわかりやすい。たしかに、僕がものに求めるスカルプチャー性は、やはり簡素なんだと思います。

津田:人の意思に関係なく、そこに存在する。その佇まいを大事にするような。

安宅:そうそう。ものとその佇まい方。今、話していて思い出したのですが、エンツォ・マーリの名作であるゴミ箱「IN ATTESA」も、垂直でなく斜めに立っていますよね。それだけでゴミを放りやすいのに、さらに口がちょっと広くなっていて、ゴミを投げ入れたくなる心理にはたらきかける。美しいのに無理をしていない形は、やっぱり自分の興味や哲学を掘り下げ、人の心を読んでこそ生まれるんだろうと思います。そういう仕事ができたらいいなあ。

津田:前に安宅さんと、インダストリアルデザイナーは、自分の興味を膨らませてものをつくっている人が多いという話をした記憶があるんだけど、安宅さんも似ているのかなと思いました。あるきっかけが課題になって、そこに興味が湧く。それに対して、解決策として形で回答できるということは、何デザイナーなのかは置いておいても、やっぱりデザイナー的だなって。最近はジュエリーの枠を超えて、京都の美容室Zui+LIMのために、キャッシュトレイなども手がけたじゃないですか。

安宅:うん。実験的につくらせてもらった。キャッシュトレイって、お店の人がお釣りを返すとき、お札を置いてその上に小銭を置きますよね。お客さん側も、何円がいくつあって、と確認して一つひとつ取る。でもたまに、何円あるか見せてあげたあと、ガサッとまとめてお釣りを渡してくれる人がいるんですよ。それが機能としてできるものをつくりたいなと思いました。だから、小銭をまとめて取れるように、縦列させられるくぼみをつくって。かつ、トレイを動かしてもお札がすべらないように返しを付けるという、自然な動作を考えた形に。

津田:その観察力がすごい。ジュエリーとプロダクトでは大きさや用途が異なるけど、安宅さんのものづくりの仕方はどちらにも筋が通っている。むしろジュエリーは、構造物としてスケールアップしても成立するものを、小さくつくっている感じなのかも。

安宅:たしかに。僕のジュエリーは、実際にスケールアップしても、おそらく耐えうる強度がある。むしろ、そういうものを心がけて製作しています。でも僕自身、プロダクトは誰に向けてつくっているのかまだわからない。誰かのために考えたものを、ちょっと多くつくって共有する、というぐらいがいいかな。

津田:楽しみです。今後、ATAKAはどんな場所になっていきます?

安宅:元々は、解像度高く自分のジュエリーを見てもらえたらと思って、空白のスペースをつくったんです。そこに少しずつ、自分が影響を受けたプロダクトを置くようになった。でも、場所のあり方を考えていくうちに、だんだん大阪ではまだないような、住んでいるまちが面白くなるようなことに生かしたほうがいいんじゃないかと思うようになったのね。それで、デザイナーの熊谷彰博さんや小林一毅さん、E&Yなどの展示会を企画して、彼らの思考を伝えたり、吸収したりすることのできる場の役割をここに与えてみた。

津田:大事なことだと思います。もう、安宅さんを「敏腕ギャラリスト」って呼ぶ人もいるよね。

安宅:いや、ギャラリストではない(笑)。なんていうか、僕が来てくれた人に感じてほしいのは、デザイナーがどういう考えをもって、どうアウトプットしたのか。それから、異なるものづくりをするデザイナー同士にも、考え方に共通点があるといったこと。だから、ものを販売してお金が絡むよりも、ただ魅力を伝える場としてここを存在させるほうが、シンプルで僕には合っているかもなって。自分のなかに思想が入ってきて勉強になるし、それを人に共有できるほうが、僕にとっては健全かなと今は思うんです。

津田:インプットの場になっていく。

安宅:うん。だから今後のあり方としては、どちらかと言うとミュージアムに近くなるかな。それは、作品を高尚なものとして扱うとか、触れられないような価値の高いものを所蔵するということではなく。ただただ学びませんか?って。展示を通してものと向き合い、興味がある人がいれば、集まって考えを深め合う。それがこの場の使い方として、今は一番いい気がしています。

安宅さんの最近気になる〇〇

思考=心の支え

圧倒的に美しいと思うものに触れると、心が安らぐ。僕にとっては、それがデザインであることが多いのですが、人によってはアートだったり、芸能だったり、育児だったりが心の支えになっていると思います。自分ができないこと、得意なこと。それを理解することは肯定的な諦めとも言える。だから、“どうしたら自分らしく生きられるか”ということに向き合うための拠りどころを求めるのかもしれません。

営業時間:12:00〜19:00(完全予約制)

問合:info@ataka-jp.com

大阪市生野区勝山南3-8-27