2025年2月1日(土)、KIITO|デザイン・クリエイティブセンター神戸にて、トークイベント「Designers」が開催された。

デザインにまつわるゲストとともに、デザインに対する考え方や仕事ぶりについて、ゲストと馴染みのあるインタビュアーとの対話を通してひもとくトークイベントシリーズ。2013年から継続的に開催しており、今回は、大阪に拠点を構える編集事務所「MUESUM」より、福祉や建築など近年幅広い領域でプロジェクトを展開する多田智美が企画、インタビュアーを務めた。

多田により「どうでも良くない、どうでもいいこと」と題された本イベントは、二部に分かれて開催された。第一部は「変数を取り入れる」をテーマに、グラフィックデザインと採集を活動の主軸とする山形の「𠮷勝制作所」より𠮷田勝信と稲葉鮎子、「POPEYE Web」などのWebディレクションを手がける白石洋太ら2組が、第二部は「素材と対話する」をテーマに、プロダクトデザイナーの吉行良平と、「山フーズ」の屋号で食にまつわる実践を重ねる小桧山聡子の2組が登壇。各部、登壇者のプレゼンテーションが各15分ほど、その後インタビュアーを介したクロストークが行われた。

解釈の幅を担保する

「派手で強い発信の陰で、見えないものをきちんと見ること」

イベント開始に先立って多田は、編集という自身の職能がもつ役割について、こう触れた。ある解釈を生むつくり手側と、それを解釈する受け手側。何かをつくり、伝える行為には必ずその関係性が発生する。多田が手がける仕事にはどれも、その両者のあいだでこぼれ落ちるものや、不確定なものを掬い取るような手つきがあるように思う。

「解釈」という言葉のもつ意味の幅をどう担保すべきか。多田の問いかけに応答するようにして集まったのは、その幅を広げたり、ぼやけさせたり、煙に巻くようにいつの間にか共創関係に持ち込みながら、軽やかにものをつくり続ける実践者の方々だった。

本稿では、トークの様子をかいつまんでルポルタージュするとともに、一聴衆として、また、登壇者世代が活躍する背中を必死のパッチで追いかけながら、同じものづくりの世界をサバイブ(しようと)している若手世代のひとりとして、素直なままに感じたことを書き留めたい。

第一部|変数を取り入れる

五感の結束点を増やすこと

雲の動きをぼうっと眺める、雨粒が窓を流れ落ちるのを目で追う、ふとスマホから目を離せば広がる悠々とした景色に心が洗われる。不規則な動きが心を落ち着かせるのに有用だ、なんてことは言い尽くされているが、直線的で効率ばかりが求められる世の中で、たとえば朝の通勤電車から見えるゆるやかな風景に心が洗われることはよくある。

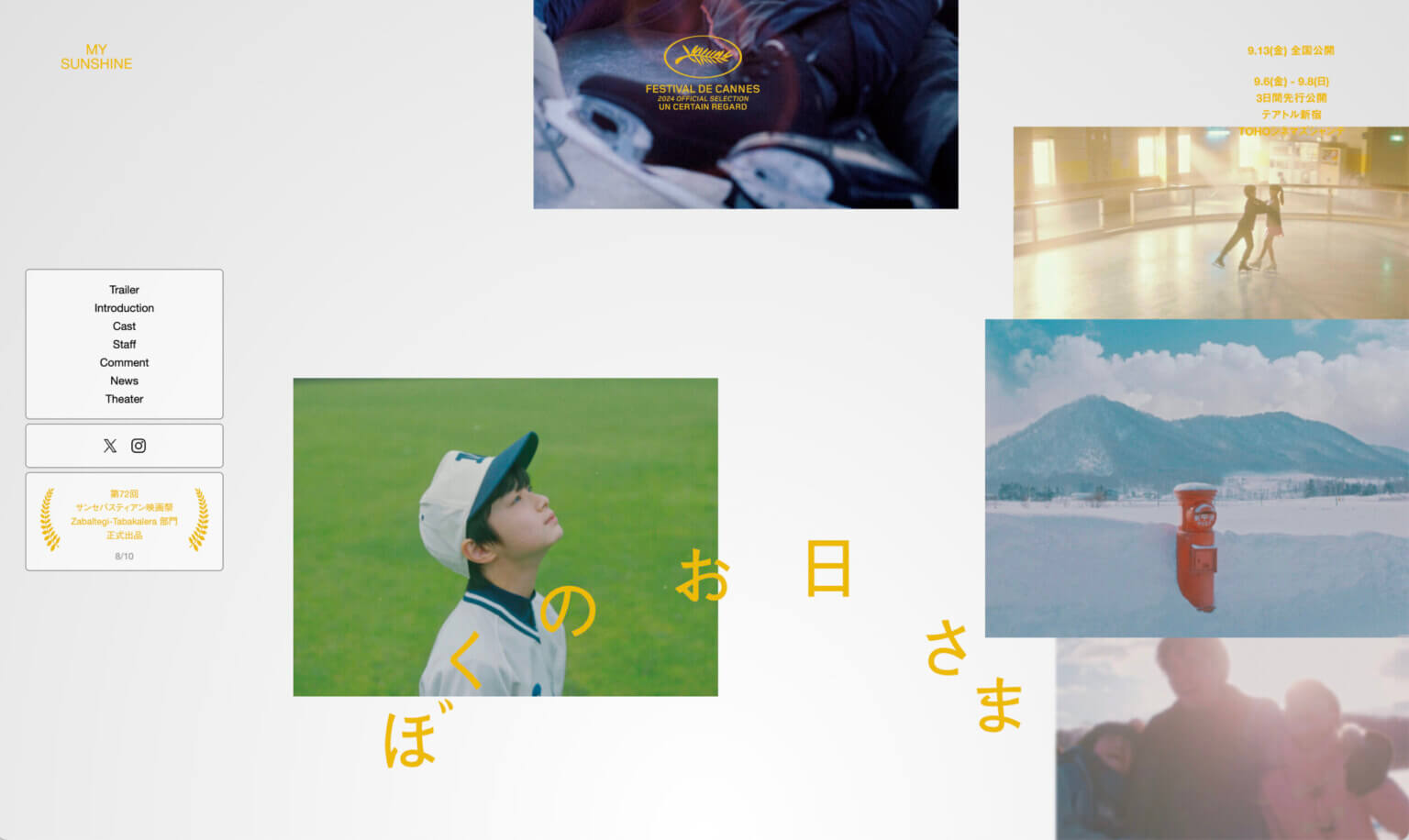

「写真の大きさや流れる間隔を閾値として設定し、たとえば3秒から5秒と範囲を設定することで、有機的な動きが生み出せる。『かっこいい』よりも、Webデザインの複合的な要素を探求したい」

白石の語り口からは、写真や文字などの情報同士をそれぞれ変換可能なものではなく、五感的な体験を成立させるための独立した要素として認識していることがうかがえた。それらをもとに動的な体験を組み合わせることで、複数の時間軸を重ねることができると話す。

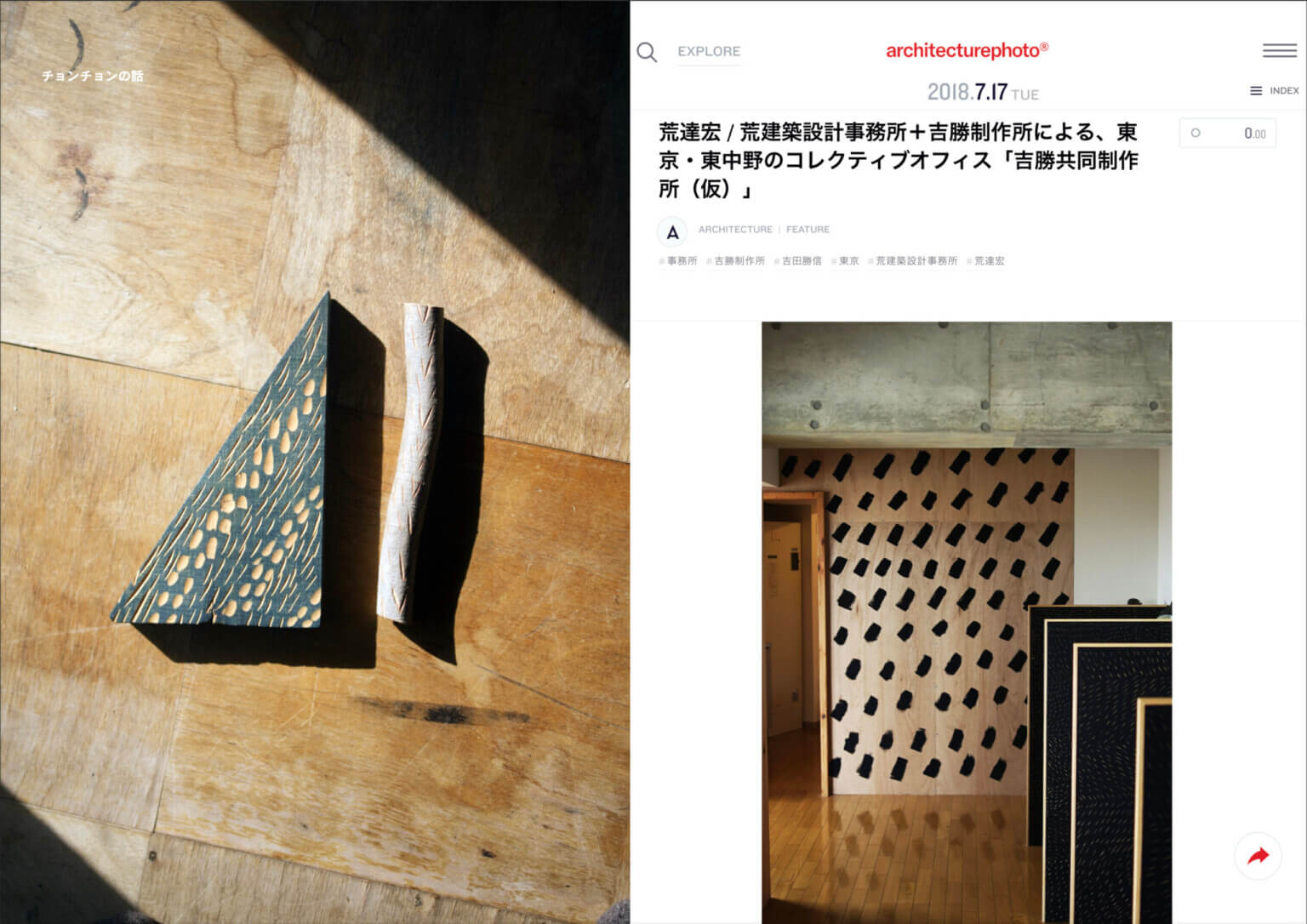

同一平面上にいくつもの「物語」を展開する手つきとしてまた、山形でグラフィックデザインと採集を主軸とする𠮷勝制作所の活動にも触れることができる。

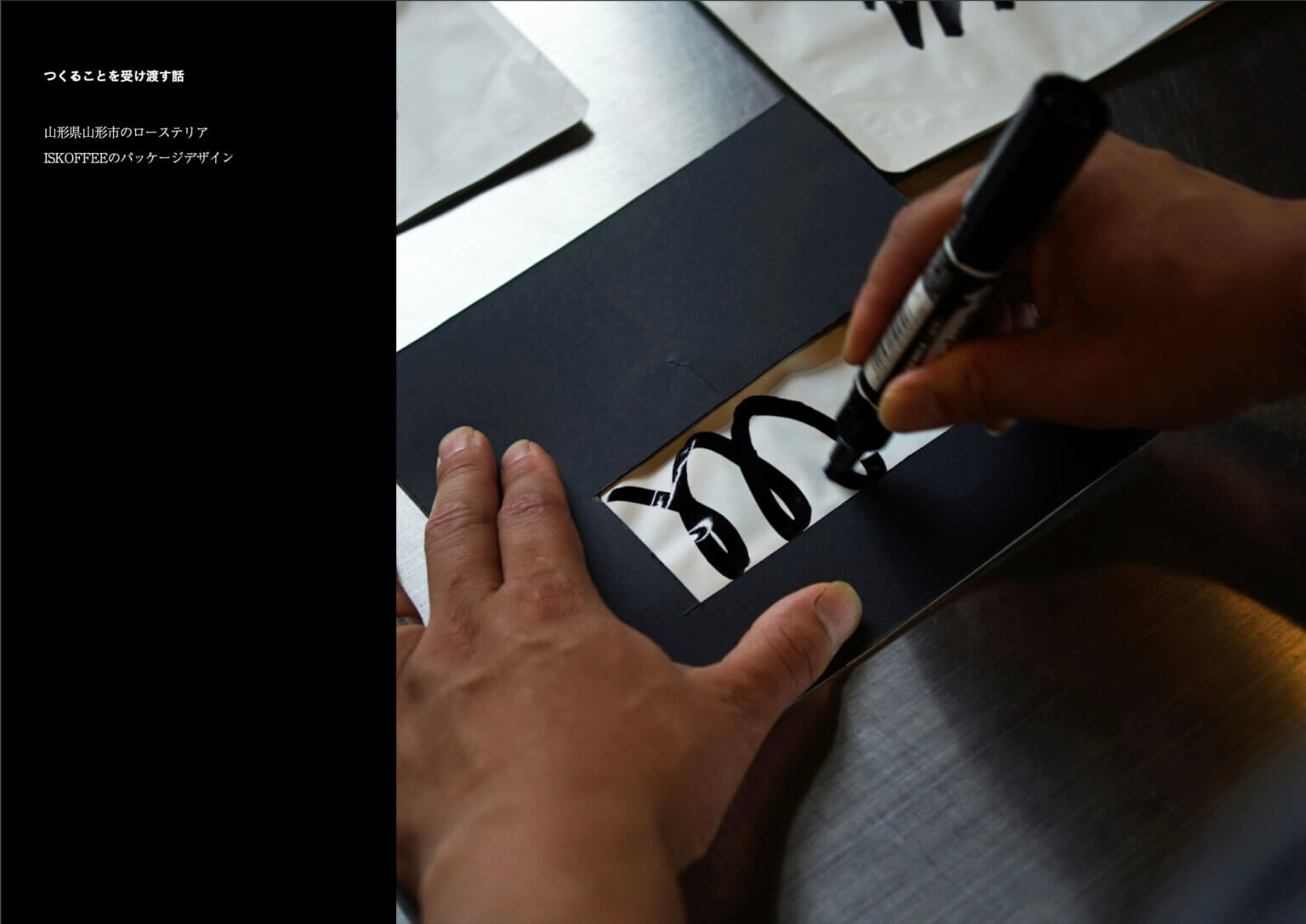

𠮷田勝信、稲葉鮎子ら𠮷勝制作所主宰のふたりのなかでは、デザインとは単なるビジュアル表現にとどまらず、素材や環境との応答関係として位置づけられている。山できのこや木の実をがさがさと採集する活動と、それらを取り込み、版やインクなどものづくりの素材とするプロセスが象徴的。ふたりの活動にはどれも、温もりや手ざわりといった言葉を超えた、手の痕跡や野性がある。

紹介されたなかでも特に印象的だったのは、2024年「ゴミうんち展」(21_21 DESIGN SIGHT)で発表された「Observing Looping Doodling」というプロジェクト。山で採った植物からインクを生成し、印刷に使用。その過程で排出されるヤレ紙を培地とし、さらにきのこを育てるという一連のプロセスが、デザインと素材の循環経路を探る試みとして展開される。「きのこにとっては、納期とかどうでもいいわけです」と話す𠮷田の言葉の通り、ヤレ紙を食べながらきのこはのんびり成長し、会期を折り返したあたりでようやく子実体を形成した。プロジェクト自体も自然のリズムに合わせて進行する。そこに、近代メディアの解体を見ることができる。

変数を取り入れることは、つくり手としての自我をなるべく後退させ、その制作プロセスそのものを前景化させることと言えるかもしれない。2組がプレゼンテーションのなかで紹介してくれたプロジェクト――可変性のあるロゴが生み出せるジェネレーターや、デザイナーが不在でもパッケージデザインが成立できる仕組みをインストールしたローステリアの事例はまさにそうだろう。

変数は既存のプロセスを解体し、他者が介入する余白を生む。そして、単純な情報の伝達にとどまらない、五感的な体験を生み出すことができる。既存のシステムの外側にある「どうでもいいとされていること」をあえて制作プロセスに組み込みながら、画面や紙面にその結束点をつくる両者。変数を取り入れ、異なる世界・時間軸のものを平面に集めるという共通のアプローチから、それぞれが目指す五感の結束点のあり方に触れることができた。

第二部|素材と対話する

第二部では、プロダクトデザイナー・吉行良平と、山フーズの小桧山聡子が登壇。「第二部のテーマ、ほんまは『機微に触れる』やったんです」という多田による、茶目っ気たっぷりの挨拶から第二部ははじまった。

「枝を持ってる……」と思うこと

家具やプロダクトデザイン、あるいは食の現場で。まるで素材と戯れるように日常生活のかすかな感覚を頼りにプロジェクトを立ち上げるという点で、吉行と小桧山の活動は、多田が提示するどちらのテーマからもひもとくことができるだろう。

文具を収納するプラスチック製品や、スツール、食器に至るまで、プロダクトデザインを仕事の軸とする吉行。近年は各建築空間の用途に適した佇まいの什器や特注家具など、空間におけるエレメントとしての「もの」のデザインを幅広く手がける。

「それぞれの空間のなかで、ものがそこに置かれている状態が好きなんです」という言葉の通り、たとえば福井県のセレクトショップ・ギャラリーataWでの展示では、いくつかのプロダクトを並べ、和紙を建たせた構造物をただただそこに存在しているだけのものとしてともに展開した。

対する小桧山にも同様の、いわばフェティシズムのような感覚が見られる。小桧山は、展覧会やイベントでのケータリングなどを通して、「食べる」行為を身体的にとらえた活動を行う。中学時代、誰もいない寝静まった台所でポトフの鍋に手を突っ込んだ「ポトフ事件」にその原体験をもつように、時短や映えがもてはやされる昨今の「食」において、既存のレシピや社会通念の隙間にこぼれ落ちる「おいしさ」にフォーカスを当てる。まるでコンロの隙間に落ちたキャベツを掬い取るように。

非日常的な食の場の提供に対し、近年の小桧山が見つめるのは、市井の、至って個人的な領域としての台所。ほうれん草を洗って茹でる行為を、あるいは米を炊く一連の動作を、こと細かく実況するように文字に書き起こし、約2,000字のレシピとしてまとめる。いわゆる「レシピ」として流通するものからは真っ先に省略される些細な工程や手つき、その隙間に潜む豊かさ(かもしれない何か)を、ひたすらに記述することで、その過程に含まれるおいしさを抽出しようと試みる。応答する吉行もまた、子どもを遊びに連れて行った公園で枝を拾うという。そのとき感じるのは、その枝がもつ存在感、そして、木にとって合理的なその色と形。「枝を持ってる……って思うんですよね」

やはり無数の金言が飛び交ったなかで、小桧山による「ひとつずつの機微を省略していくと作業になる」という言葉が印象に残った。自身の仕事が「作業」になってしまわないために、この機微にちゃんと気づくこと、「素材と対話し続ける」こと。

どうでもいいけど、どうでも良くない、時に煩わしいけど、支えになること

ニューヨークの随筆家フラン・レボウィッツの著書『Social Studies』の邦訳版タイトル『どうでも良くないどうでもいいこと』(晶文社、1983年)から銘打たれたこのイベント。即時的で、社会的に意義あるものが価値とされるなかで、それぞれにポジションを確立する「デザイナー」らが各々に携える、時に属人的でちっぽけで、けれど確かな視点を内在化できるような時間となった。

ドイツの哲学者ハンナ・アーレントは、人間の営みを「労働・仕事・活動」の3つに分類したが、たとえるなら今回登壇した4組のゲストはいずれも、これらをごちゃまぜにしながら、労働みたいに活動し、活動みたいに仕事をする達人と言えるかもしれない。米を研ぎ、炊くまでの工程をつぶさに見つめること。きのこの様子をうかがいながらグラフィックを生成すること。雲の動きに見惚れること。それから、枝を見て「枝を持ってる」と思うこと。登壇者の仕事ぶりを知る人たちからすれば、各々の仕事にとっていずれも欠かせないエッセンスとしてあることを、当たり前に認識していることだろう。

人の目に触れるわけではない、なんてことのない、けれどその人にとっての切実さを取り上げて、矜持として礼賛したいわけではない。有り体に共感を呼びかけたいわけでもない。そういうことがただ、その人のなかに、そうしてある。

ほうれん草を茹でる、2000字の工程を書き起こす。

「ずっとそんなことしてられますか?」と吉行が問いかける。

「ずっとはしてられない。ベッドの上で食べるコンビニのパンがおいしい日だってありますよ(笑)」と小桧山が答える。

そんな日もあるのか、と少し安心する。

いつもぴかぴかとした眼差しで世界を見渡せるといい。けれど私たちにはそれぞれに抱えるものがあって、直視しないといけないことがあちこちにあって、その上に仕事がある。それでも、仕事としてちゃんと良いものを生み出すために、「どうでもいいけど、どうでも良くないこと」を毛布みたいに握りしめて、それをしわくちゃにしながら、みんななんとかやっている。

会の終盤、「どうにも力が出ないときはどうしてるんですか」と、吉行や小桧山に質問を投げかけると「朝5時にハリウッド映画『アルマゲドン』の主題歌を流しながら木材を切る」「とにかく縦にジャンプし続ける」と返ってきて、よくわからないけど元気が出た。

私からすれば見上げるくらい大きな存在の登壇者たちにも、そうした拠りどころのようなものがあって、等身大な存在感があることに、なんだか安心した。

Designers25 どうでも良くない、どうでもいいこと。「変数を取り入れる」

日時:2025年2月1日(土)13:30~15:00

会場:デザイン・クリエイティブセンター神戸3F 303

ゲスト:𠮷田勝信(採集者、デザイナー、プリンター/𠮷勝制作所)・稲葉鮎子(プロジェクトコーディネーター/𠮷勝制作所)、白石洋太(Webデザイナー、プログラマー)

インタビュアー:多田智美(編集者/株式会社MUESUM代表、どく社共同代表)

Designers26 どうでも良くない、どうでもいいこと。「素材と対話する」

日時:2025年2月1日(土)16:30~18:00

会場:デザイン・クリエイティブセンター神戸3F 303

ゲスト:小桧山聡子(山フーズ主宰)、吉行良平(プロダクトデザイナー/吉行良平と仕事)

インタビュアー:多田智美主催:デザイン・クリエイティブセンター神戸