2024年10月19日(土)、大阪・北加賀屋のクリエイティブセンター大阪(CCO)にて開催された「KITAKAGAYA FLEA 2024 AUTUMN & ASIA BOOK MARKET」。各地の実践的な出版社やつくり手、アーティストらが一堂に会するこのイベントで、静かに盛り上がりを見せる一角があった。

ローマに在住し、芸術文化活動を軸に“生命をすべての中心においた人間の活動の哲学”を探求する批評家・多木陽介さんと、大阪を拠点に出版社・どく社の共同代表を務め、UMA/design farmを主宰するグラフィックデザイナー・原田祐馬さんによる対談企画「失われた創造力へ ブルーノ・ムナーリ、アキッレ・カスティリオーニ、エンツォ・マーリの言葉」。多木さんが5月に上梓した書籍名をタイトルに冠した本企画は、同書で紹介されるイタリアにおけるデザイン界の先人たちの言葉を、原田さん、多木さんが解説するかたちで進められた。

産業革命を経て、工業機械化が進んだ20世紀。戦争へ向かう歯止めの利かないエネルギーに対し、自分の手でつくることを愛し、立ち止まることを説いた先人たち。冒頭、“読むことは立ち止まること”を掲げる出版社・どく社でこそ、この本をつくりたいと思った理由について、多木さんはこう語った。

「当時もそうですが、今の社会ももう止められないんじゃないかってくらい猛スピードで動いている。これを読んでみると、そのブレーキの踏み方というか、私たちが立ち止まるための方法について、彼らの言葉から得られる気づきがたくさんある」

彼らの言葉を、現代を生きる私たちはどのような態度で受け止めるべきか。当日紹介された言葉やエピソードの一端は書籍でお楽しみいただくとして、本稿では、時に観客全体を照射するように届いた金言を振り返りながら、思考の枝葉を広げてみたい。

自らの「つくる」可能性に気づくために

本イベントの開催時期は、ちょうど衆議院議員選挙の投開票日が目前に迫るタイミングでもあった。私も各政党や候補者の政策を見比べてみては、曲がりなりにも投票先を検討した。

増税ではなく所得の底上げで経済が回ってほしい。戦争反対。同性婚や夫婦別姓が認められてほしい。歴史と誠実に向き合う国に住みたい……。人並みに「こんな社会がいい」をもっていて、それはみんなもそうだと思っていた。だが、同世代の「若者」とされる人たちは案外そうでもない。投開票日、「若者の投票率の低さ云々…」という報道を見聞きするたび、いつだってそんな気持ちになる。

「この無力で無能な国家のもとで、どのように自分たちの手で生活を立てなおし、下から『公共』をつくりなおしていくか」。文化人類学者・松村圭一郎が、近年の著書『くらしのアナキズム』の冒頭にていきなり言及したこの言葉に、豆鉄砲を食らった方は多いかもしれない。私たちは紛れもなく政治の主体者で、自分たちのこの手でボトムアップ的に理想の社会をつくる可能性にひらかれている。でもそれはある種の全能感と、そうしなければ私たちの暮らしが脅かされる強迫観念とが表裏一体になったような、変な感覚でもある。

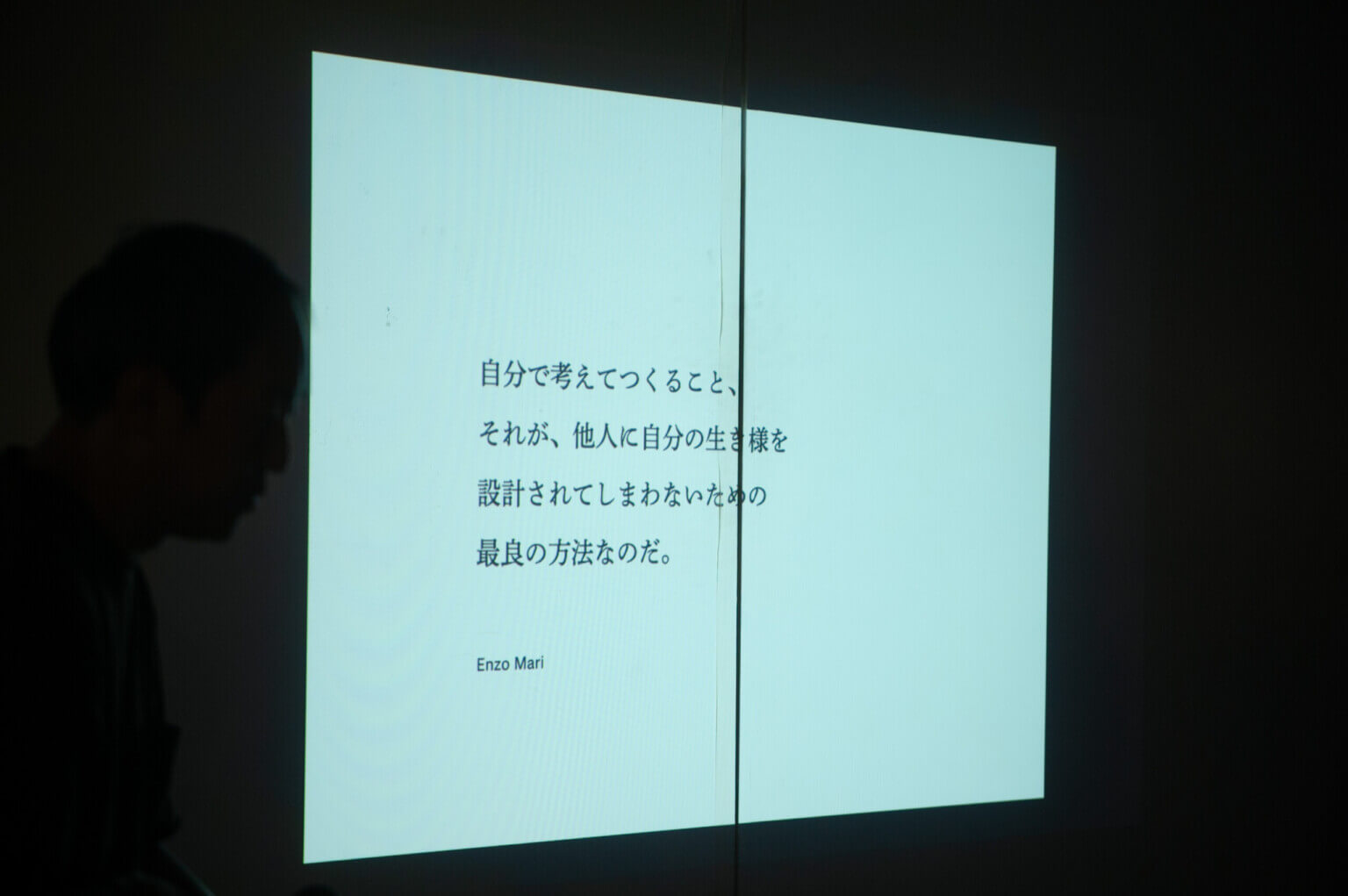

「自分で考えてつくること、それが、他人に自分の生き様を設計されてしまわないための最良の方法なのだ。」

——エンツォ・マーリ

本イベントのなかでも、エンツォ・マーリがよく引用していた美術史家カルロ・アルガンの言葉が紹介された。マーリが身のまわりの物の成り立ちに自覚的であることを市井に促すべく家具のキットを開発し、配布したエピソードも合わせて紹介される。暮らしを自分の手で構成することがひとつの態度になり得ると説いたマーリ。その実、プロジェクトの根底にある想いに気がついたユーザーは少なかったが、1900年代にすでに彼らがこの価値観を共有し、創作行為にひもづけていた事実に勇気づけられる。

たとえば、3Dプリンターやレーザーカッターのようなデジタル工作機器が各地で普及した今、技術や素材はひとところに限定されたものではなくなりつつある。データを共有すれば、各土地、出力先のニーズに応じた素材での適量生産が叶う。あるときはこの土地の集成材で、またあるときはその家の3Dプリンター用フィラメントで、という具合に、同じ形状の造形物であっても、それぞれの土地がもつ背景とともに立ち上げることができる。集権的な資本主義から一間の距離を置き、どこにいても、誰でも気軽にものづくりに触れられる潮目がやってきている。

「Fab」と呼ばれるものづくりの文脈がその先に目指すのは、誰しもがその手にもつ「つくる」ことの可能性を、暮らしのレベルまで細分化し拡張することと言えるかもしれない。自分で家具を組み立てることと、投票に行くことが同じ地平にあること、戦後イタリアのデザインを牽引した彼らが夢見た未来の一端とは、そういうものではないかと思う。

世界に手を突っ込む

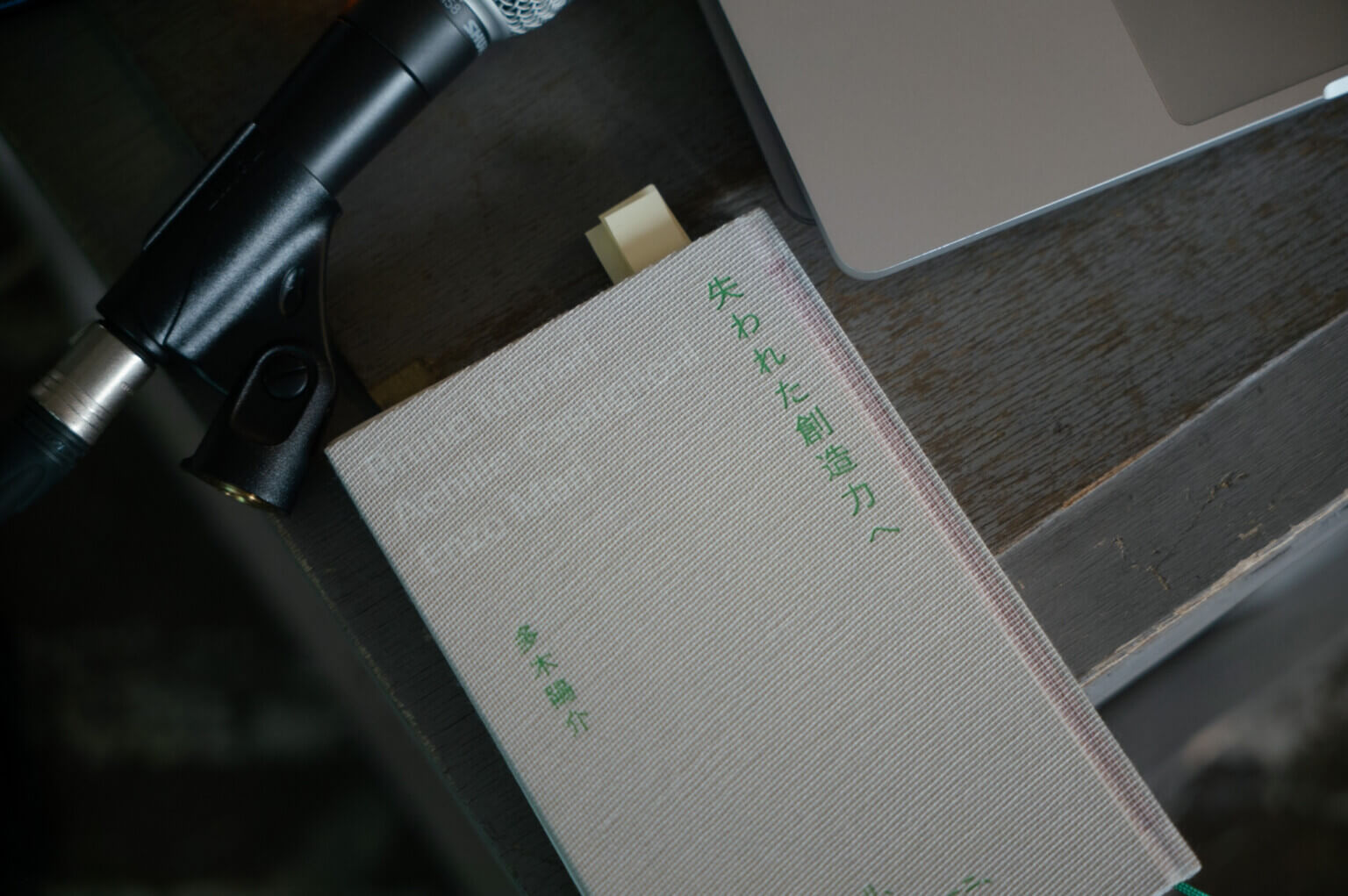

多木さん、原田さんから飛び出すエピソードや、本書で紹介される言葉にはいずれも、手から得られる一次情報に新鮮な気持ちを向け続けることが、創作における基本姿勢であるという彼らの矜持が通底していた。表紙にぐるりと手触りのある生地が巻かれたこの造本そのものも、彼らの態度を直截的に伝える言葉のひとつと言えるだろう。

板紙に「寒冷紗」と呼ばれる主に遮光や防虫などの用途で使われるガーゼのような素材が巻かれた表紙は、彼らの言葉を包みながらその態度を体現する。布張りの製本としてはやや粗めの繊維感をもちながら、触れるたび独特の湿度と柔らかさを感じるつくりには、「何か好奇心のスイッチになるような、今まで触ったことのないような手触りの質感が呼び起こされる本をデザインしたいと思った」という原田さんの想いが込められている。

機械任せにし、その工程をブラックボックスの向こうに閉じ込め、いわばプロセスを区切ることで私たちは効率や便利さを手に入れた。私たちがデジタルと呼ぶものには、そうした分業のルールや工程をひっくるめた総体のことも含まれる。ボタンを押すごとに粛々と作業してくれるからこそ機械は便利で、私たちは手触りから遠ざかり、彼らはその感覚の貧困に赤信号を唱えた。イベント終盤、多木さんが「世界に手を突っ込んで何かをするっていう経験が本当になくなってきた」と口にしたのも、同様の危機感からではないだろうか。

そこに情動が生まれにくいのは、プロセスを区切ることで思考も細切れになるからだ。自分の指で、質感を伴い変化し続ける世界に手を突っ込みながら生まれる形に喜びを覚えるのは、その思考の連続性ゆえだろう。

そして、その感覚を言葉でほどくとき、目の前の事象は自分自身の体感にもとづいたナラティブとなる。世界に手を突っ込むこと、得られる感覚を咀嚼し続けること、その応答を繰り返すことで、好奇心は保たれていくのではないだろうか。

KITAKAGAYA FLEAは、トーク中も多数の来場者によるにぎわいに溢れていた。会場全体の活気と対照的に、一角に集まった私たちはその顔をプロジェクターの明かりにこうこうと照らされながら、多木さん、原田さんの声にただただ耳を傾けていた。ムナーリがそう例えたように、あの空間も、彼らの言葉が種となり各地で芽吹く起点、「静かな革命」になるのだろうか。

KITAKAGAYA FLEA 2024 AUTUMN & ASIA BOOK MARKET

トーク「失われた創造力へーブルーノ・ムナーリ、アキッレ・カスティリオーニ、エンツォ・マーリの言葉」多木陽介×原田祐馬日時:2024年10月19日(土)14:30〜

会場:クリエイティブセンター大阪(CCO)3F

主催:LLCインセクツ

助成:一般財団法人おおさか創造千島財団