「学術、文芸、芸術とかいう類の多少憂鬱な仕事をやろうとするものにとっては、大阪はあまりに周囲がのんきすぎ、明る過ぎ、簡単であり、陽気過ぎるようでもある。簡単にいえば、気が散って勉強が出来ないのだ。」

上に引いたのは大正から昭和初期にかけて活躍した洋画家、小出楢重のエッセイ「陽気過ぎる大阪」の一節である。実のところ、未だに芸術方面での大阪のイメージは、あまり変わりばえしないのかもしれない。お笑いをはじめとする「芸能」的なものは、大阪人にあまねく共有される資質と見なされる一方、「芸術」の方はといえば関心がないどころか小馬鹿にするためのネタでしかない。「あんたらええ商売や、ちょっと筆先きでガシャガシャ塗りさえすれば百円とか五百円とかになるねがな、気楽な身の上や」というわけである【1】。

深刻な財政難が問題視されるとはいえ、日本第二の大都市である大阪。にもかかわらず、ここには現在に至るまでアーティストをはじめとするクリエーターを育成するための公立の美大・芸大が存在してこなかった。市立の美術館としては大阪市立美術館と東洋陶磁美術館があるものの、前者は巡回型のブロックバスター展や団体展の会場となっており、後者は中国や韓国の陶芸が中心である。つまりどちらも大阪の芸術を研究し、展示する美術館として十分に機能しているとは言えない状況にあった。

そんななか、2022年2月に待望の大阪中之島美術館がオープンした。待望というのは決して大袈裟な表現ではなく、1983年に大阪市が美術館の建設構想を発表してから、実に40年越しの開館ということになる。中之島というローカルな地名を冠しているものの、床面積は2万平方メートルと、隣の国立国際美術館よりも広く関西最大級。長い準備期間に集められたコレクションは6000点を超え、国内有数の収蔵作品数を誇っている。開館記念となる本展は、厳選された作品を通してコレクションの全体像を紹介するとともに、知られざる大阪の美術の代表作を、じっくり見ることのできる貴重な機会となっている。

急速な近代化の中で——俯瞰と水平

導入では、コレクション形成の起点となった大阪の蒐集家の存在に光が当てられる。「蒐集もまた創作なり」という姿勢で知られる実業家、山本發次郎(はつじろう)によって寄贈された佐伯祐三の作品群が並ぶ。観客の意表をつくのは、こうした日本の近代絵画とともに白隠の水墨画や東アジアの織物が展示されているところである。日本近代を代表する洋画家の作品も、墨蹟やテキスタイルも一緒くたに集める——ややもすると節操がないと見えるような蒐集家の、「ま、ええやんか」の懐の深さが感じられる。

大阪の近代化を語る上で欠かすことができないのは1920年代の大規模な発展であり、美術館のある中之島は、その経済的成長の中心地となった。1925年に大阪市は隣接する地区の合併によって、面積・人口ともに東京市を超える日本最大の都市となり、この時期から「大大阪」という言葉が、広く用いられるようになっている【2】。急速な近代化のなかで、画家たちはどのように大阪を描いたのだろうか。

1920年代の中之島を描いた、青木宏峰(大乗)、国枝金三による油絵が並ぶ。印象派ばりの筆致による青木の作品では、西日に照らされる中之島が、あたかもヴェネツィアの風景のように理想化した姿で描き出されている。一方、フォーヴィスムにも通じる荒々しい筆致で描かれる国枝による中之島では、川を進む船や工場の煙突が黒い煙を吐き出し、川沿いに密集する建物には、近代建築と日本家屋がひしめきあっている。近代化が進む都市に対する、洋画家たちそれぞれの見かたを伺い知ることができるだろう。

先述したとおり、大阪は、美術における公的な組織や施設には恵まれていなかった。そのなかで、芸術を志す者の多くは東京や京都を目指すことになるわけだが——佐伯祐三もそのひとりである——むしろこうした状況のなかで、アーティスト同士の草の根的な団体の設立や展覧会の組織が行われながら、大阪の美術が形づくられていく【3】。先の小出楢重も仲間とともに信濃橋洋画研究所を開設し、大阪の洋画が発展していく拠点となっている。

公的な機関に頼ることのできない大阪の事情は、日本画においても同様である。ここでも多くの個人レベルのネットワークが形成され、画塾や展覧会が生まれることとなった。興味深いのは、寄り所となるような権威が存在しない状況のなか、小さな画塾で女性が多く学び、そこで女性画家が活躍する土壌が育まれている点である【4】。展覧会では島成園の作品を中心に、両隣には木谷千種、三露千鈴という同時代の女性日本画家の作品が並んでいる。なかでも島成園と木谷千種は、大阪の女性日本画家の活躍を牽引する存在であった。

先に見た洋画家らが、近代化する中之島の街並みをとらえていたのに対して、島や木谷は、近代化する「以前」のローカルな光景を描いている。ここで注目したいのは、男性の洋画家と女性の日本画家による、対照的な視点の位置である。洋画家たちが俯瞰で中之島をとらえようとするのに対して、島や木谷は共通して、地面に近い位置から水平的に大阪を見据えている。地面の近さとは、端的に言えば子どもへの目線ということだ。だがここで見出される「子ども」とは、決して純粋無垢な存在としてのそれではない。島成園の作品を見てみよう。

横長の画面の背景には、祭りの際に軒先に吊るされる紋付きの幕が垂れ下がり、幕の色面が横長の画面に水平の軸を与えている。この水平のラインは左端で持ち上げられ、その手前には大きなリボンに華やかな柄の着物で着飾った少女たちが3名並んで座っている。左端でひときわ豪奢な帯をつけた少女は、こちらに視線を投げかけながら観る者を惹きつける。その隣の最年少と思われる少女は両足を宙に投げ出し、履物の裏には鈴が覗く。この少女は画面の右側に目を向け、しかしすぐ右隣に座る少女は、どこかその視線を遮るかのように身体を傾けている。

中央の少女の視線の先には、距離を隔ててもうひとりの少女が佇んでいる。野花を挿した髪に、裸足で草鞋を履く少女は、俯きながら華やかな装いの3人を見上げている。憧れと気後れの天秤が拮抗するように立ちすくむ少女の、もはや小さくなってしまった履物が、後ろ向きの側に最後の分銅を置くかのようである。愛らしく見える子どもたちの世界にも存在する社会階層に——かろうじて「微笑ましさ」を失わないほどの塩加減で——繊細な目が向けられている。

戦後の荒廃から——パッサージュとカストリ

ところで大阪中之島美術館の建築に特徴的な大きな吹き抜けは、美術館利用者に限らず多くの市民が行き交うオープンな空間として「パッサージュ」と呼ばれている【5】。ヴァルター・ベンヤミンは19世紀パリに現れた、華やかな服飾店をはじめとして小さな店が密集する都市空間としてのパッサージュに注目した。交通のための通路ではない、多様な商品が人々のフェティッシュを掻き立てる——「無機的なもののセックス・アピール」とも表現される——欲望の通路である【6】。

こうしたパッサージュを擁する美術館に相応しい存在として、大阪を拠点に活躍した版画家、前田藤四郎を挙げることができる。前田は松坂屋大阪店に就職した後、徴兵中に版画と出会い、その後デザイナーとして勤めながら制作をはじめている【7】。

《デパート装飾》に見られる華やかな商品が並んだデパートの陳列台は、奥行きのある空間を成し、中央には大きな花々が明るい光の下で輝いている。鮮やかな花々や商品を照らしながら飽和する近代の光、その目の眩むような超現実的な光景から出発した前田だが、一転して戦後には、荒廃した大阪の風景を《カストリ横丁》に描いている。カストリとは、第二次大戦後に闇市に出回った粗悪な密造酒のことである。

ここには《デパート装飾》に見られたような、空間全体を明るく満たす光や直線的な空間はない。そこにあるのは、今にも倒れそうな電柱からひかれた電力で店々が灯す小さな光であり、多方向から照らされて浮かび上がる、不均一で雑然とした空間である。すでにできあがった様子で片手に酒瓶を携え、こちらに歩いてくる男。この男と一体化するように傾ぐ電柱から伸びた影は、洋装で着飾って灯りの方へと進んでいく女へと向いており、視線の見えない男の関心の先を予感させている。

足どりのおぼつかない「遊歩者」が行き交い、洋服と和服が入り乱れ、コーヒーと天ぷらが並置されるカストリ横丁——ここにこそ前田は、戦後大阪の「パッサージュ」を見出しているのではないだろうか。前田が描き出すのは、戦前の洋画家たちが眺めた近代化する街並みでもなければ、日本画家たちが見出した古き良き地域の風俗でもない。戦後の焼け野原から雑草のように生え出した店が不揃いに立ち並び、そこでしぶとく生き延びる人々の欲望が交差する通路である。

横丁から明朝へ。美術館のフロアを跨いで、もうひとつの「カストリ」が現れる。大阪出身のデザイナー早川良雄は、明朝体を洒脱に崩した「カストリ明朝」で知られており、早川によるポスター《第3回デモクラート美術展》には、この独特なタイポグラフィの萌芽を見出すことができる。

デモクラート美術展は、抽象的な作風で知られる瑛九と大阪のアーティストらとの出会いから、戦後結成された団体による展覧会である。デモクラートとは、デモクラシー(民主主義)を意味するエスペラント語であり、デモクラシーはギリシャ語のdemos(民衆)と結びついている。ここで早川は、既存の権威にとらわれないアーティストらによる民衆的な力を、「カストリ明朝」という酔いどれタイポグラフィによって表現している。

だが、早川のなかに民衆的なものだけを見出すとすれは不十分だろう。というのも、カストリ明朝=民衆的なものは、複数の幾何形態と身体の断片によって下支えされているからである。意外に思われるかもしれないが、ここには近代デザインを切り拓いたバウハウスとのつながりを見てとることができる。

大阪には未だ公立の美術系大学が無いことは先に記した。一方で、急速な近代化が進むなか、1923年には商業都市に求められた工芸やデザインといった応用芸術を学ぶための場として大阪市立工芸学校が開校している。ここではバウハウスの教育がいち早く取り入れられた。1931年にはバウハウス叢書として出版された、モホリ=ナギの『材料から建築へ』がドイツから取り寄せられており、早川もこうした先進的な授業の洗礼を受けていたことが知られている【8】。

モホリ=ナギは、新しい造形に求められる「精神的なもの」の表現について、次のように言う。「「精神的なもの」はもはや「生命」で満たされた顔だちの描写にはなく、諸要素の関係の作用のなかにある。ここではものの描写も感情の描写も実際の課題ではなく、量感、材料、大きさ、形象、方向、位置、光の関係の絶対的な造形が使命である」【9】。

「精神的なもの」の表現は、表層や感情の描写ではなく、複数の異なる造形要素の間に新たな関係を生み出すことによってこそ可能になる。こうしたモホリ=ナギの思想は、複数の幾何形態と手書きの身体という異なる要素を、その隔たりのまま組み上げていく早川のグラフィックにも、確かに見出すことができるだろう。そこで表現される「精神的なもの」とは、既存の権威によって束ねられることのないデモクラート=民衆的なものの理想にほかならない。

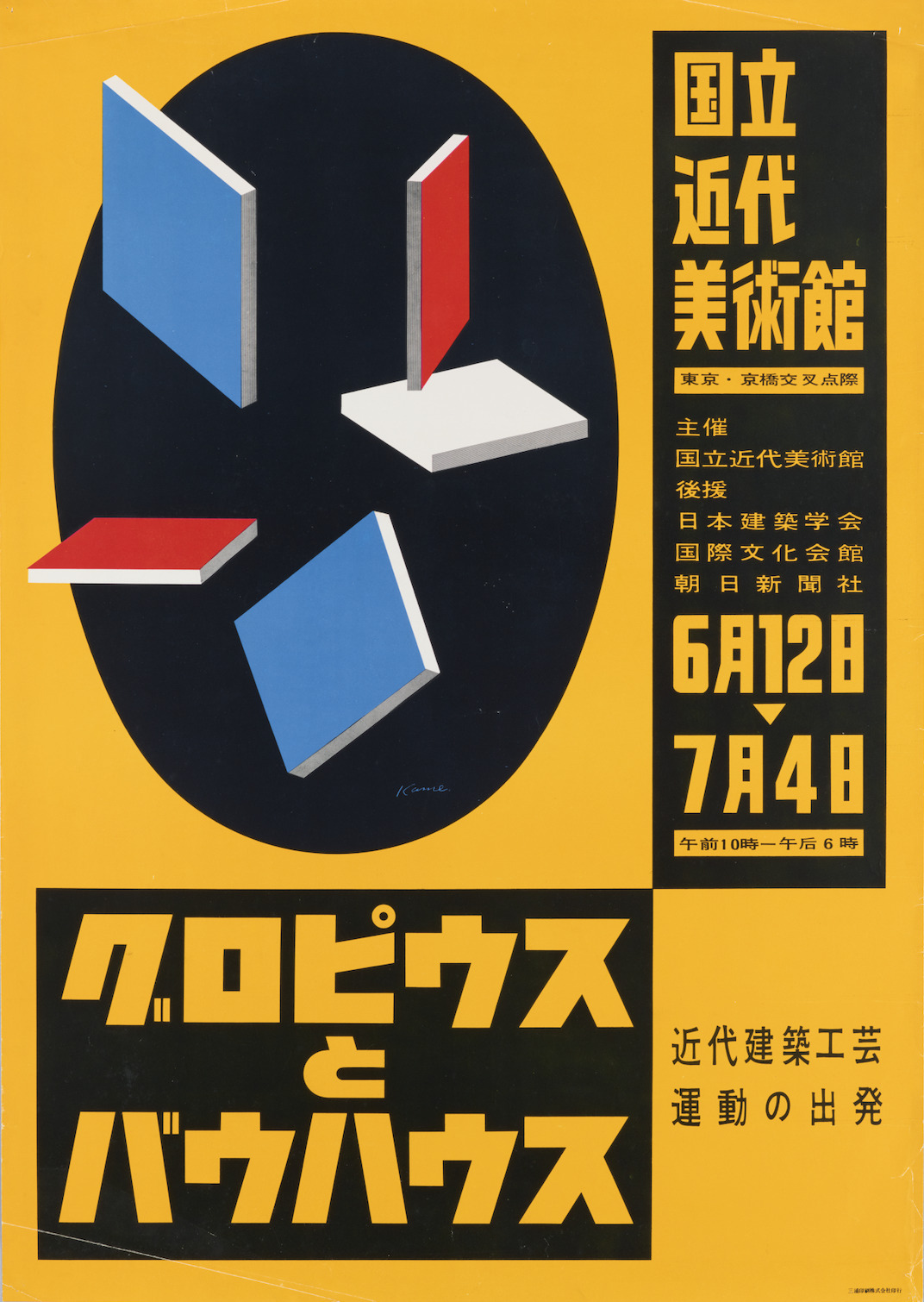

早川の向かいには、亀倉雄策による「グロピウスとバウハウス」展のポスターが掲げられている。この「東京」の「国立」の「近代美術館」のためのグラフィックは、白と黒に赤、青、黄のモンドリアン・カラーにがっしりとしたゴシック文字で構成され、まさに近代デザインの王道といった堂々たる風情である。これに対して早川は、王道から横道に逸れつつ横丁へと赴くかのように、酔狂な姿勢でバウハウスを咀嚼する。ここに近代デザインに対する大阪流のアプローチを見出すこともできるだろう。

大阪の近代に関わる作品を中心に展覧会を見てきたが、ほかにも近現代の世界的なスターによるセクションや、具体美術協会の展示施設「グタイピナコテカ」にインスパイアされた黒い壁面での吉原治良と今井俊満の作品群など、見どころは多い。とりわけ今井俊満のセクションでは、60年代アンフォルメルの時代から80年代の日本風パターンによるポストモダン様式、《広島》のような歴史的モチーフを扱う晩年を経て最晩年のコギャル(!)に至る、驚くべき画家の変遷をコンパクトに辿ることができる。

ここで見てきたように、芸術をするには「陽気過ぎる」とされた大阪においてもなお、アーティストらはそれぞれの活動を紡ぎ、それぞれの視点で大阪をとらえてきた。待ちに待った大阪中之島美術館のオープンによって、これまで大きく可視化されなかった大阪の芸術が注目されることになるはずである。そこから刺激されたアーティストらが新たに大阪から現れてくるとき、美術館のパッサージュは、今の整然とした姿を留めているのだろうか。常設展示されているヤノベケンジ《ジャイアント・トらやん》は両目を発光させながら、美術館の、そして大阪の芸術の未来に目を凝らしているかのようである。

【1】『小出楢重随筆集』芳賀徹編、岩波文庫、1987年、p.242。

【2】「大大阪」時代と大阪の美術の関連については次を参照。『大大阪イメージ 増殖するマンモス/モダン都市の幻像』橋爪節也編著、創元社、2007年。なお、2022年4月より開館記念展「みんなのまち 大阪の肖像」として、小出楢重が中之島を描いた《街景》含め、大阪の近代化に焦点を当てた展覧会が予定されている。https://nakka-art.jp/exhibition-post/osaka-portrait-2022/

【3】先ごろ活動の休止が伝えられた大阪市立美術館・美術研究所は、美術を学ぶ上での公的な機関が限られる中で、大阪の美術を支えてきた組織の一つである。https://paperc.info/on-site/photo-report_osaka-art-museum

【4】当時の大阪の女性日本画家については次を参照。『島成園と浪華の女性画家』小川知子他編、東方出版、2006年。

【5】次を参照。https://nakka-art.jp/about/architecture/

【6】ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクションⅠ 近代の意味』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、1995年、pp.327-356。

【7】前田の活動に関しては次を参照。『前田藤四郎 ー”版”に刻まれた昭和モダニズムー』大阪市立近代美術館建設準備室他編、東方出版、2006年。

【8】下村朝香「大阪におけるバウハウスの理論による教育の広まりー大阪市立工芸高校を中心にー」『開校100年 きたれ、バウハウスー造形芸術の基礎ー』深川雅文他編、アートインプレッション、2019年、pp.168-171。

【9】L・モホリ=ナギ『新装版 バウハウス叢書 14 材料から建築へ』宮島久雄訳、中央公論美術出版、2019年、p.187。なお展覧会ではこのモホリ=ナギの原著を含むバウハウス叢書をはじめ、近現代のデザイン作品が数多く収集されており、今回のコレクション展でもその一端に触れることができる。

池田剛介 / Kosuke Ikeda

1980年福岡県生まれ。美術作家、京都教育大学非常勤講師。メディウムを横断しながら制作を展開し、並行して批評誌などでの執筆を手がけている。主な展覧会に「「新しい成長」の提起 ポストコロナ社会を創造するアーツプロジェクト」(東京藝術大学大学美術館、東京、2021年)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、台中、2016年)、「あいちトリエンナーレ2013」(愛知、2013年)、「堂島リバービエンナーレ2011」(大阪、2011年)など。著書に『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』(夕書房、2019年)。2019年より京都にてアートスペース「浄土複合」のディレクションを行い、浄土複合ライティング・スクールを主宰している。 https://jodofukugoh.com

⼤阪中之島美術館 開館記念

Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―

会期:2022年2月2日(水)~3月21日(月・祝)会場:大阪中之島美術館 4・5階展⽰室

時間:10:00~17:00(入場は16:30まで)

料金:一般1,500円、高大生1,100円、中学生以下は無料 ※日時指定事前予約優先制

休館:月曜日(3月21日を除く)

問合:06-6479-0550

⼤阪市北区中之島4-3-1