「木を見て森を見ず」という言葉がある。だが裏を返せば、全体としての森に目を向けることは、しばしば森のなかの木々の姿を見えなくする。吉原治良をリーダーとして18年にわたり多くのアーティストが活動を展開した具体美術協会は、巨大な森のような存在である。

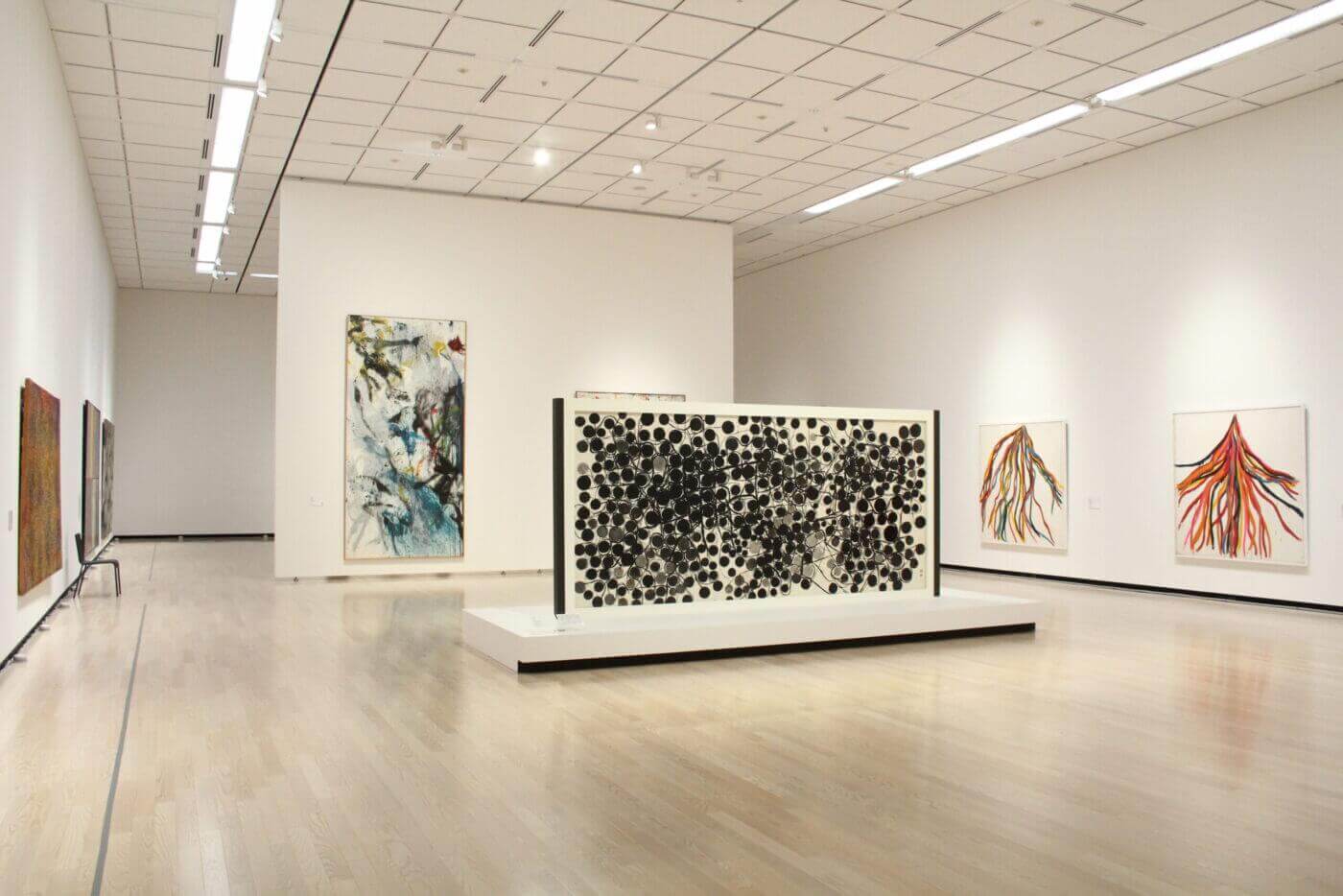

大阪の中之島は、かつて具体美術協会(以下、具体と略記)が発表の場とした「グタイピナコテカ」があった地であり、2022年2月、同エリアに大阪中之島美術館がオープンした。これまで大阪の美術を研究・展示するための公立美術館を持たなかった大阪にあって、戦後に国際的な活動を展開した具体は、開館の年に取り上げるに相応しい存在と言える。本展は、隣接する国立国際美術館と合同開催される初の展覧会である。

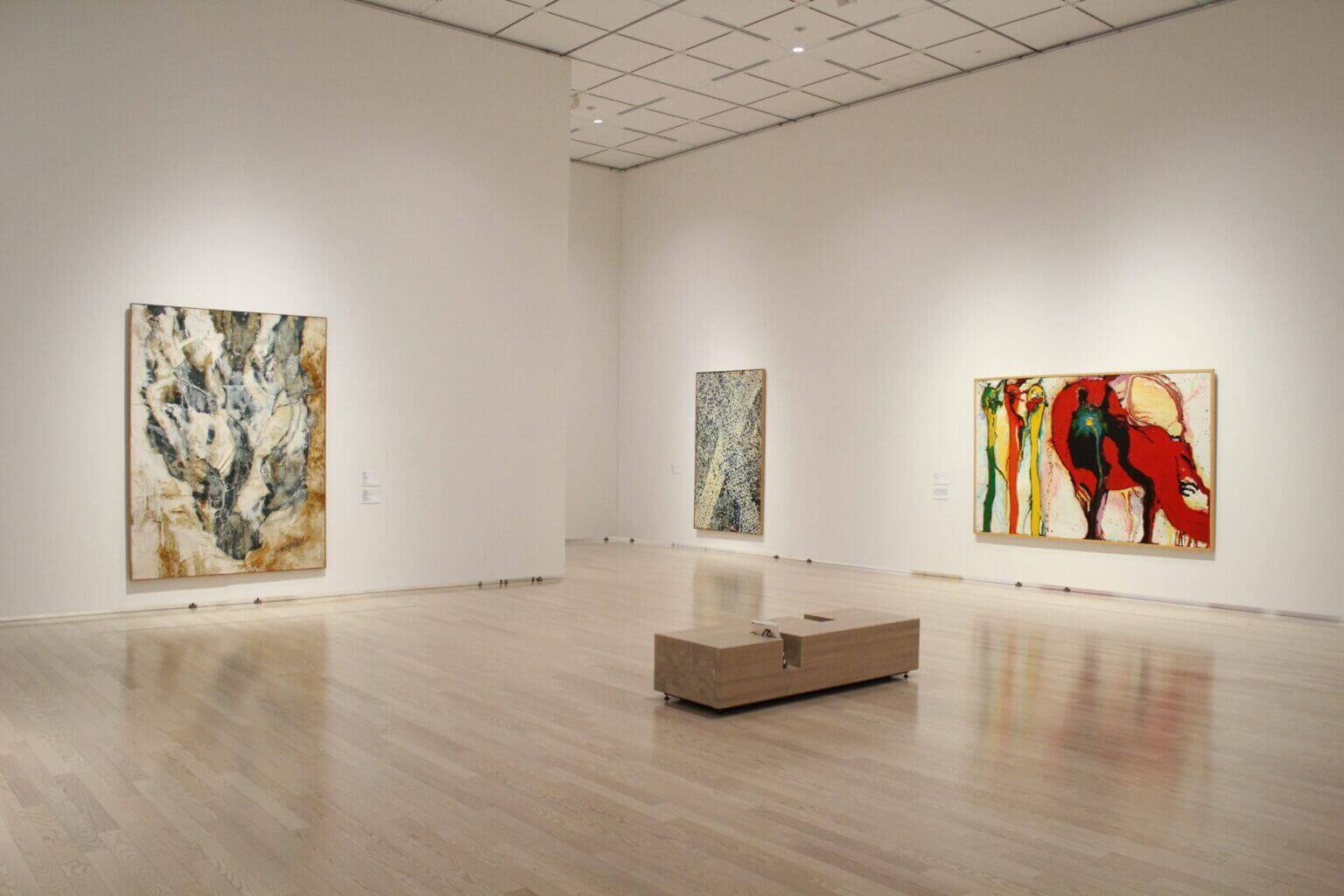

しかし今、いかに具体を再考できるのだろうか。泥にまみれる白髪一雄のパフォーマンスや村上三郎による紙破りなど、破天荒な前衛としてのイメージは根強い。また一方で、ミシェル・タピエとの協力関係のなか、アンフォルメル運動と結びついて物質的絵画に取り組んだことでも知られている【1】。新たな具体像を模索する上で、アクションや物質性といった既存のイメージにとどまることのない検討が求められるだろう。

移動と定型——田中敦子

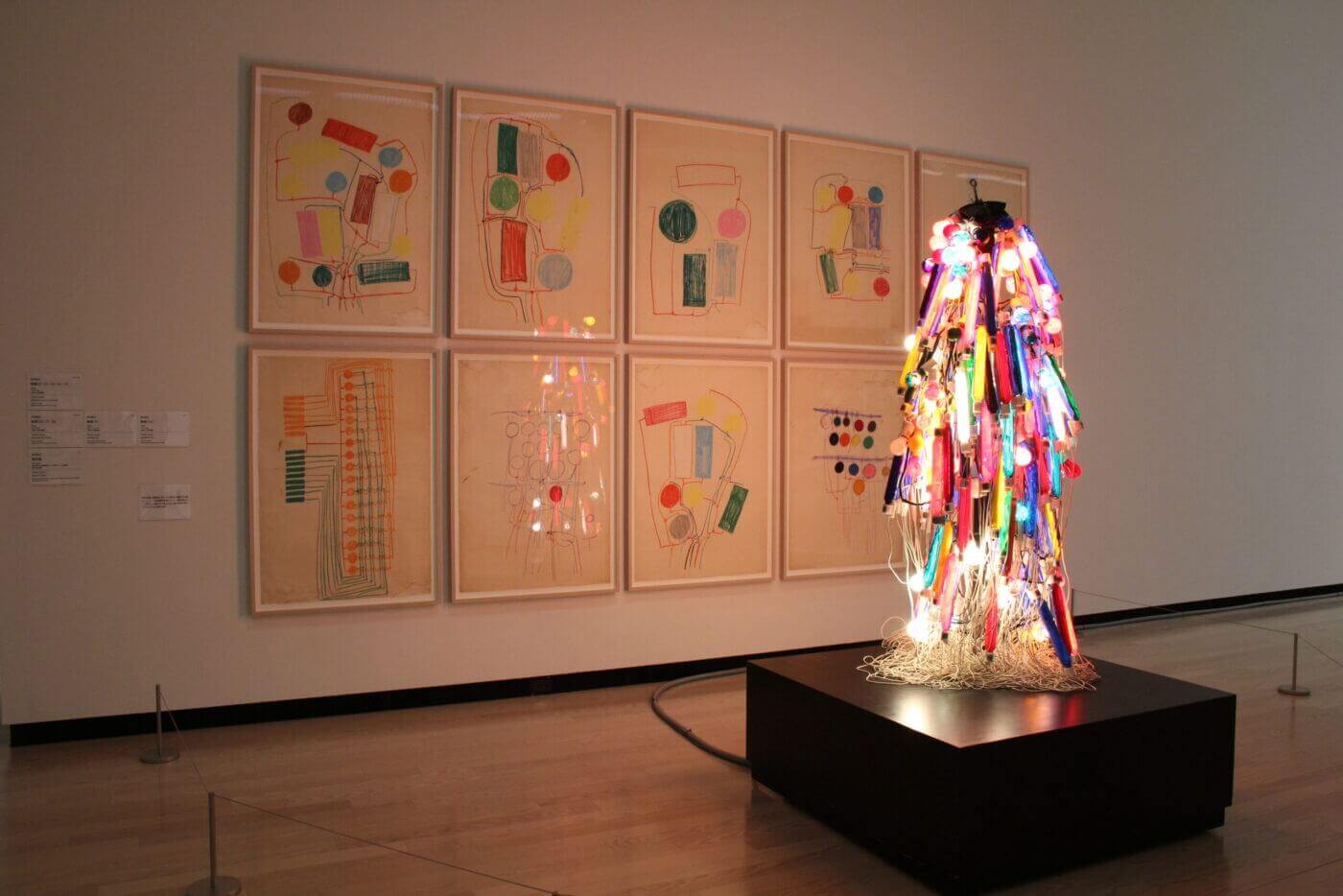

田中敦子は具体の代表的な画家でありながら、アクションとも物質性とも異なる具体像を考える上で欠くことのできない存在である。大阪中之島美術館の会場入り口すぐに《作品(ベル)》が展示されている。スイッチを押すと、壁面沿い40メートルにわたって一定間隔で並べられたベルが、静かな展示空間を引き裂くような音を立てる。想像を超える音の激しさに面食らってすぐに指を離してしまう。するとまた静寂。実のところ一瞬押しただけでは作品の狙いはわからない。意を決して押し続けると、ベルの音が手前から奥に移動してゆき、音源が遠くまで行ったかと思うと、また戻ってくる。空間に楔を打つような音の鮮烈さと同等か、あるいはそれ以上に、音の「移動」に焦点があると感じられる。

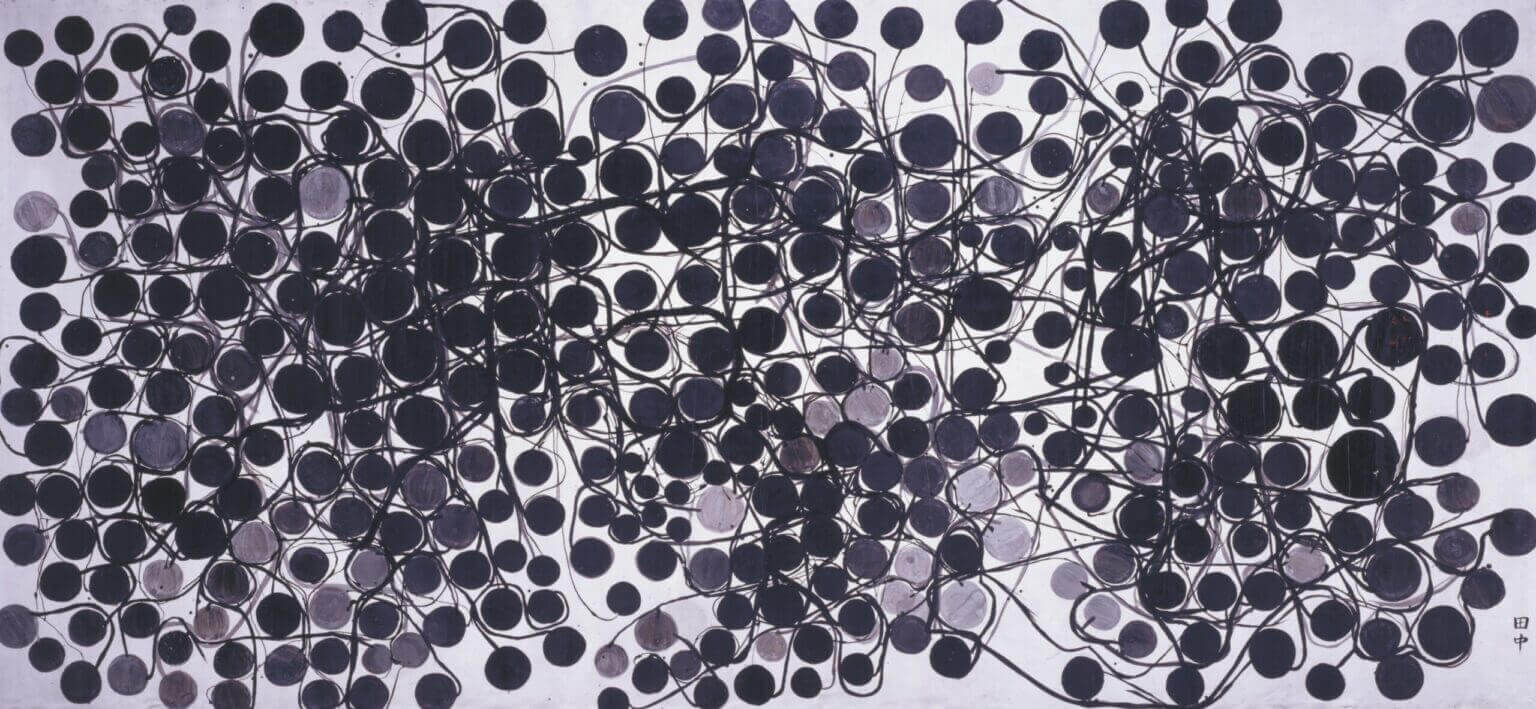

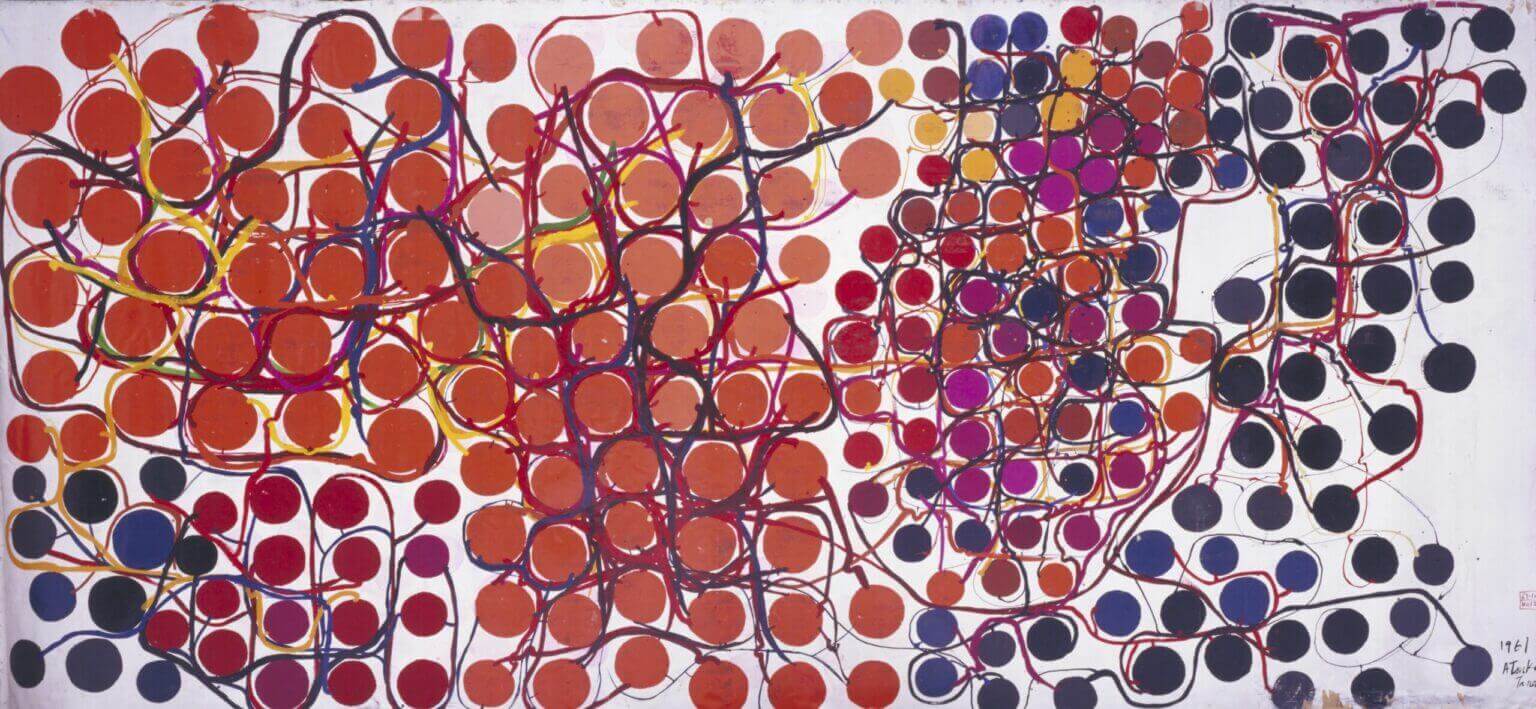

ベルの作品の向かいには田中の代表的なシリーズである、円と線による絵画が立ち上がっている。一面はモノクロームで、もう一面は鮮やかな色彩で描かれたこの絵画とベルの作品とのつながりは明確だろう。見る者に対して正面性をもって現れる強い円=ベルが並び、これらの円と円を結びつける線=ケーブルが走る。

この作品は、嶋本昭三や村上三郎によるアクション性の強い絵画と向かい合うように配されている。円と線が絡み合いながら強烈な印象を与える田中の絵画は、一見したところ激しいアクションの痕跡を留める作品に通じているようにも思える。だが、より重要なのはそこに横たわる差異の方である。田中の絵画がアクションの要素を欠いていることはこれまでにも指摘されてきた【2】。制作中の様子を記録した映像でもわかるように、田中は床に置いたキャンバスの上で、ひとつずつ丁寧に円を描き、スポイトや筆を用いて円と円を結ぶ線を加えていく。そこには制作者の身体性を画面に刻印するような大きなアクションや速さは一切見られない【3】。

多色の画面の側に立ち距離をとって見てみると、そこにあるのは絵画的な空間性というよりも、水が沸騰して無数の気泡がひしめき合うような感覚である。画面全体が沸き立つような力を帯びる作品において重要なのが、ベルの作品では音の「移動」として表現されていた、複数の円を結びつける線の存在だろう。円と円の狭間をくぐり抜け、その網目を画面に張り巡らせる線は、同時に円の個別性を浮き彫りにもする。網目を成しながら線は図として迫り上がることを主張し、しかし同時に、円の個別性を際立たせながら円の背景へと後退する。こうした円と線による図と地の均衡——というよりもさらに激しい拮抗がある。

円と線の拮抗は、円の大きさの変化や線のさらなる錯綜によって複雑さを増していく。国立国際美術館で展示されている《地獄門》(1965-69)はそのひとつのピークである。ここで具体の国際的活動の起点となったミシェル・タピエによるアンフォルメル=不定形という概念との関係を問い直すこともできるだろう。晩年まで一貫して主要なモチーフとなる平滑な塗りによる円の反復に明らかなように、田中の作品には不定形という言葉と必ずしも相容れない「定型性」への強迫が見られるからである。

一方で、線はどうだろうか。60年代前半にはいまだ網状の形を成していた線は、その後、錯綜の度合いを増していくことで、一見したところ不定形な印象を与えなくもない。そこに現代の情報ネットワークのような無限の「接続」を見る向きもあるだろう【4】。だが実際に作品の前でその一本一本を辿ってみると、画面全体から受けるカオティックな印象に反して、それぞれの線はある円から別の円へと向かう、明確なはじまりと終わりを持っていることがわかる。田中はインタビューのなかで、線がアクション性を持つのではないかという問いをはっきりと否定しながら次のように語っている。「ここからここまでと描いているとき、気持ちが線にこもるんですね。アクションではないわけです」【5】。一貫して明瞭な輪郭を持つ円と同様に、田中の線には「ここからここまで」という有限なはじまりと終わりが印づけられている。

このことは田中の初期の絵画において、ある線が別の線と交差する際に、しばしば一方が他方を飛び越えるように「∩字」状に描かれる点にも通じている。先に見た1961年の作品にも現れる、スムーズな身体的ストロークに抗するような「不自然」な線の動きの由来は明らかだろう。円と線の絵画は、本展にも出品されている《電気服》の回路図の延長上で展開されたことが知られている。回路図において線が線を飛び越える際の∩字形は、交差する線と線が「非接続」であることを強調する記号である。その後、作品が展開するにつれて∩字型は影を潜めていくことになるが、田中の絵画の線は、接続された集合として網目=ネットワークを形成するのみならず、「非接続」による個別性を宿していたと言えるだろう。

「ここからここまで」と描かれる個別に限定された線は、多数の円に絡み合いながら拮抗する。やがて網目とも呼べないほどに錯綜を極めていく線は、円の周囲を移動するのみならず、ときにその上を横断しながら円の明瞭な形態を侵食していく。こうして整然とした幾何形態でもなく、しかしアクションや不定形とも異なる仕方で、強い定型性の只中に脱-定型の運動がひしめきあうのである。

知られざる具体画家——正延正俊

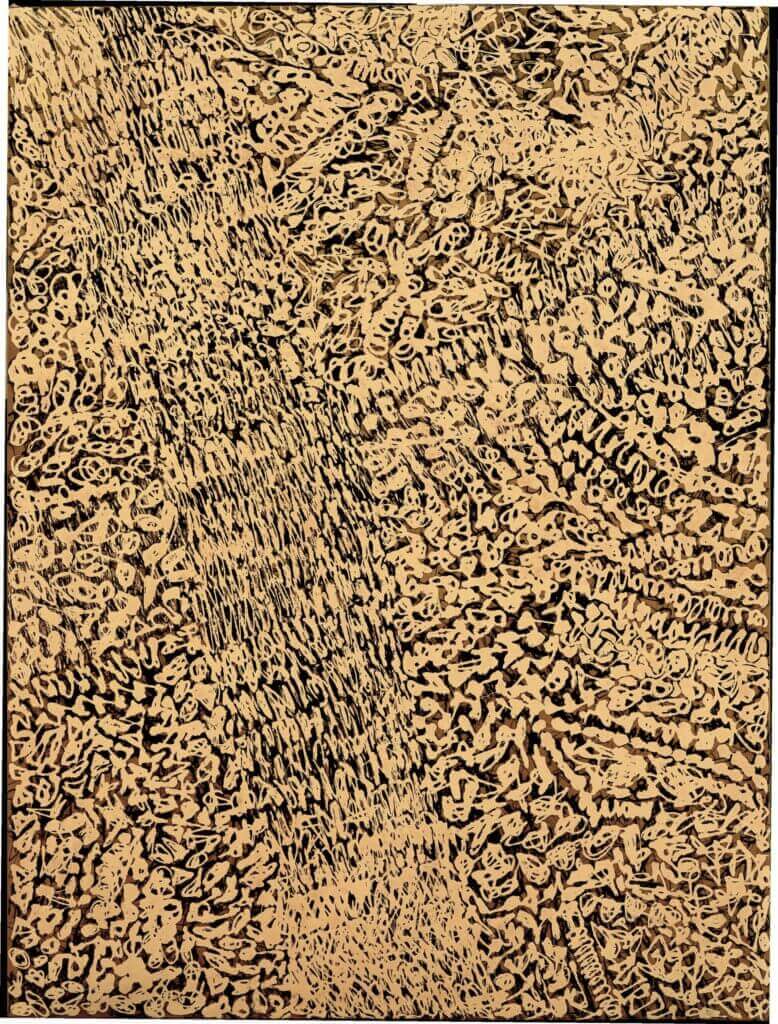

具体を再考する上でもうひとつ重要なのは、代表的なアーティストの影に隠れる形で、具体のステレオタイプに留まらない多様な作家が活動を展開している点である。大阪中之島美術館では、元永定正による大画面に鮮烈な絵具が流動する作品の傍らに、知られざる具体の画家、正延正俊の絵画が配されている。

この作品は田中敦子の絵画と同様にエナメル絵具で描かれ、平滑でありながら、しかしさざなみの立つ水面を思わせる静かな運動のなかに観る者を惹き込んでいく。作品から身体を引いて見ると、画面の対角線上のX字がおぼろげに現れる。作品に近づくとXは見えなくなり、青の下地に薄黄色の鋭く細い線が走る様子が見えてくる。全身で画面全体に絵具を散らすのではない、より手先の動きを感じさせる線は、アクションと呼ぶには細やかであり、またエナメルによる平滑な表面は物質的とも言い難い。絵具の流動性を留めていながら、描かれた形象を偶然性によって食い破るような元永の作品とは異なる、偶然性とコントロールのどちらにも傾くことのない両者のせめぎ合いを見てとることができる。

吉原治良は会員の作品に対して「ええ」「あかん」という言葉で決然と評価を下したことが知られている。こうした吉原の姿勢は、堂々たる大作を目指す具体の多くの作家に共有されていたと言えるだろう。そのなかにあって、およそ具体のイメージにそぐわないような繊細さ、ある種の「まどろっこしさ」は正延の言葉にも見てとることができる。

「いろいろの生き方がある。狭いうつくしくもない色や絵肌に、それがもっとも好もしいものであるなどとは少しも思いはしないが、かといって、他に仕様がないと、自ら領域をせばめて歩く頑なさをただただみっともないとのみ思うわけではない迄も、これで結構などと思えるものではない」【6】。好ましいとも言い切れず、単に悪いと思えるわけでもなく、しかしこれでよしと言えるようなものでもない——このなんとも周りくどい逡巡こそが正延の制作であるだろう。

国立国際美術館でも正延の絵画が3点展示されており、これらは1965年のグタイピナコテカでの正延の個展に出品された作品である。この個展に際して吉原治良は「彼の絵には冒険は起り得ない」と書いた【7】。それは一面では正しいが、3点並んだ作品からは正延が具体の会員だった時期、特に1963年にひとつの飛躍があったことを感じさせる。

1960年の作品は油絵具で描かれ、イリュージョンを感じさせる下地に切れ切れの白いタッチを重ねることで、図と地を切り離しながら、これらふたつのレイヤーを呼応させるような試みが見られる。その後1963年以降の作品では、それまでの油絵具からエナメル絵具へと移行し、その画面の平滑さによって細かな手先の動きが、よりシャープに感じられる。1960年の作品に見られた細かなタッチの集積は網目状のレイヤーとなり、この網目を重ねることによる作品へと展開していく。こうして網目と網目がもつれ合うことで生まれるモアレのような複雑なパターンが、見る者の知覚に絡みつくのである。

裂目と剥落——白髪富士子、村上三郎

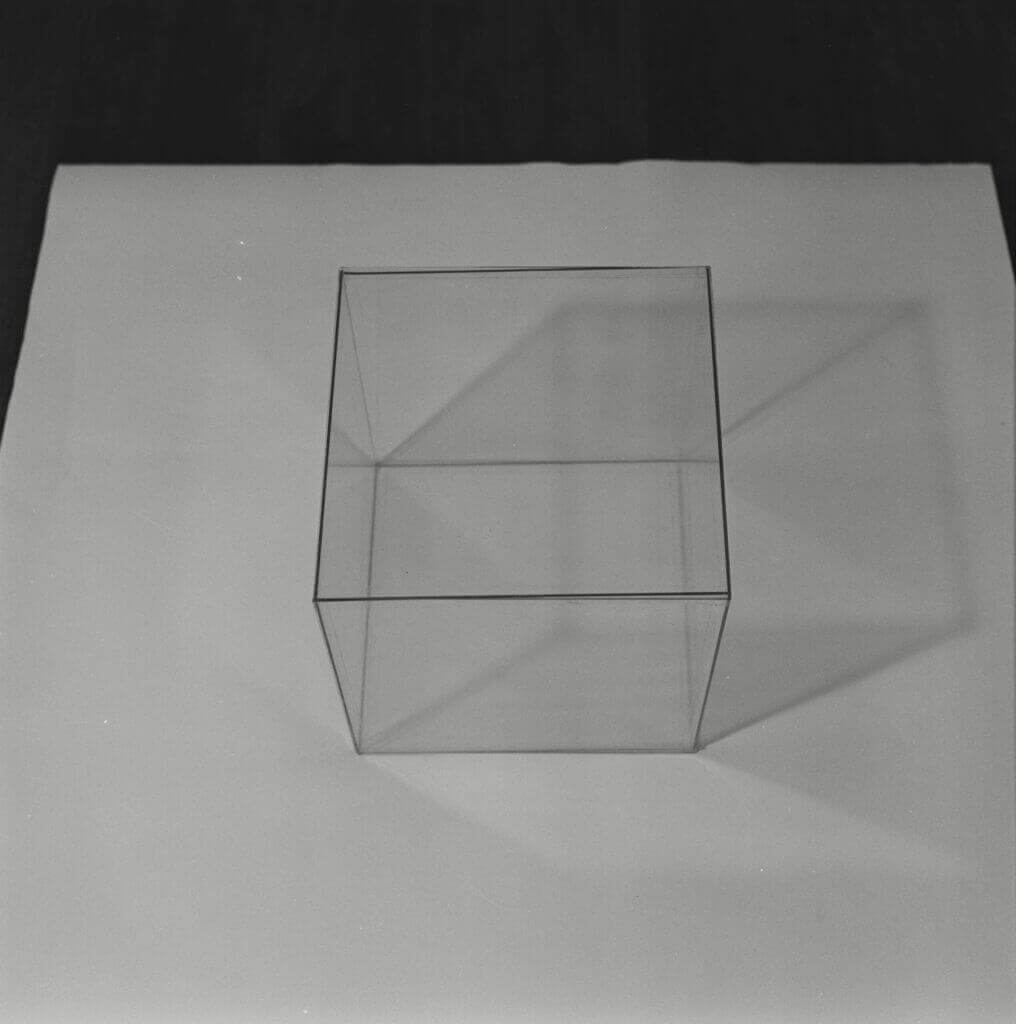

アクションや物質性とは異なる具体の側面は、ミニマルやコンセプチュアルという言葉が一般化する以前に現れた、見る者の知覚や想像力に静かに働きかける作品にも見ることができる。大阪中之島美術館の会場では、ガラス板をセロハンテープで立方体として組み立てた村上三郎《空気》や、薄黄色の綿布のごく一部に切れ目を入れて貼り合わせた田中敦子の作品など、およそ具体のステレオタイプからは遠い作品が並ぶ。ここで注目したいのは白髪一雄のパートナーだった白髪富士子の作品《白い板》である。

細長い白い板に曲線的な切り込みを入れ、ふたつに分かれた板を斜めに据える。切り分けられた板の間の空隙を、作家は「天空を走る裂目」と表現する【8】。このときに重要なのは、見る者に対して作品が屹立するように垂直に展示するのではなく、しかし地面に水平に置くのでもない点である。垂直に立てると天空の裂目をイラストレーション化することになり、地面に置いたとすると単なる2枚の板として見られることとなるだろう。そのどちらでもなく鑑賞者の目線に対して斜めに据えられた2枚の板は、実体であると同時に作品の地でもあり、非実体的な空隙こそが図ならざる図となるのである。

この作品は制作当初、1955年に芦屋公園の松林で開催された「真夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展」で展示されている。この年と翌年に2度開催された野外展は、既成の概念にとらわれない前衛というイメージを強く印象づけるものとして知られており、実際のところ激しいアクションや大掛かりな仕掛けを伴う作品が多く並んでいた。白髪一雄は同展で、赤く塗って円錐状に組み上げた丸太に斧で切り込みを入れ【9】、翌年には嶋本昭三が自作の大砲に絵具を詰めて巨大な画面に向かって発射した。こうしたなかにあって白髪富士子の作品は、激しいアクションによって「真夏の太陽」=周囲の環境に「いどむ」のではなく、松林が落とす影をその白い板の上に受け止めながら、それらの影を縫うようにして現れる裂目をつくり出していた。

具体の代表的な作家においてもまた、既存のイメージとは異なる側面を見ることができる。国立国際美術館では「紙破り」で知られる村上三郎による、内側に仕込まれた時計の音が聞こえてくる木箱や、吊るされたフレームから向こう側をのぞく《あらゆる風景》など、必ずしもアクションに直結しない作品が紹介されている。

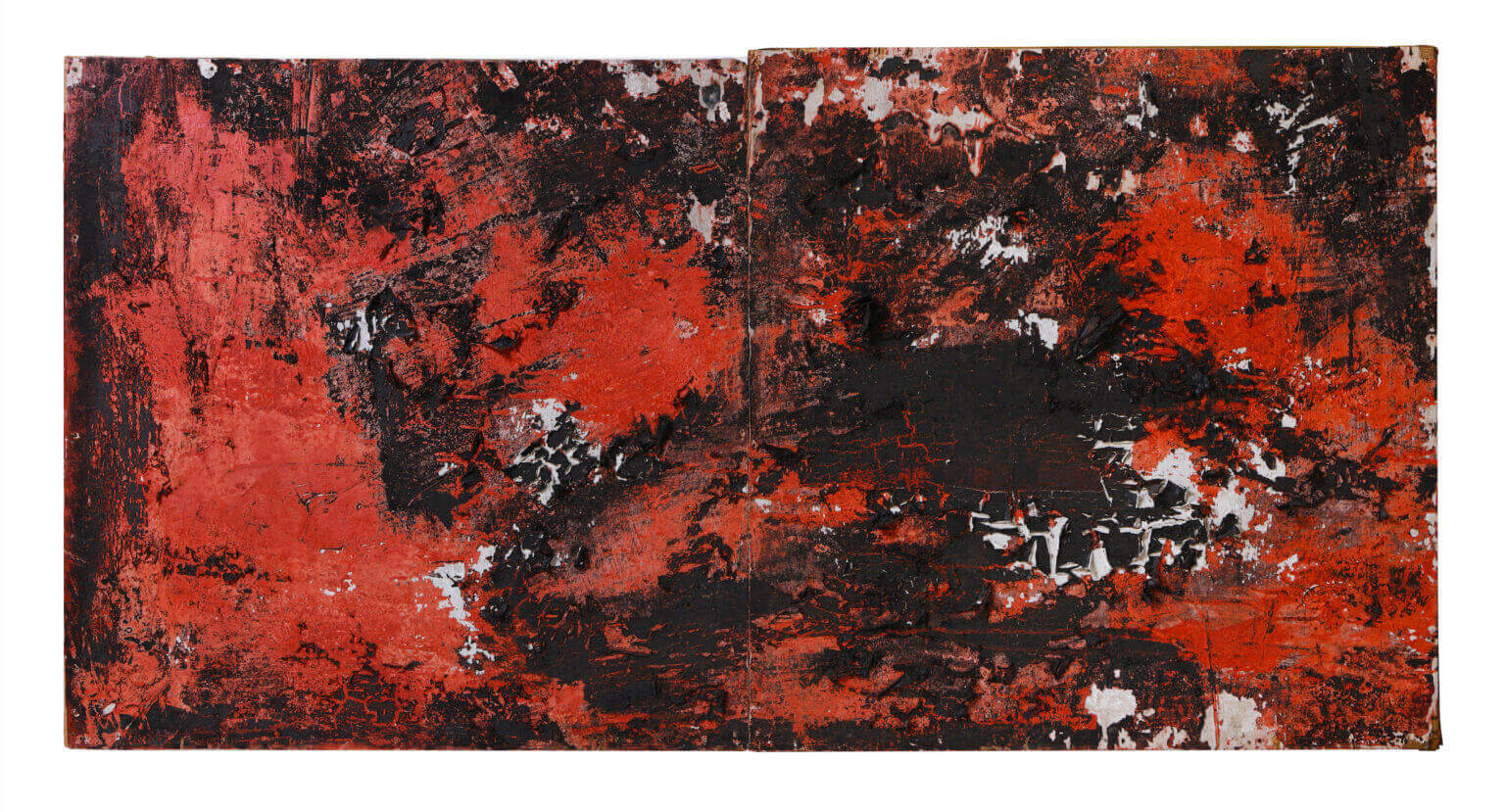

「紙破り」を相対化する上でとりわけ重要なのは、板に絵具を塗った後に、にかわを塗布することで、徐々に絵具が剥落していく作品である。雨風に曝された廃墟の壁面を思わせるようなこの作品において、紙の破れは瞬間的な激しいアクションとしてではなく、長い時間のなかで進行する物体の脆さや弱さとして展開される。また作品自体が、もとの大きな板から分割される仕方で残されており、物体の崩壊は二重化されている。

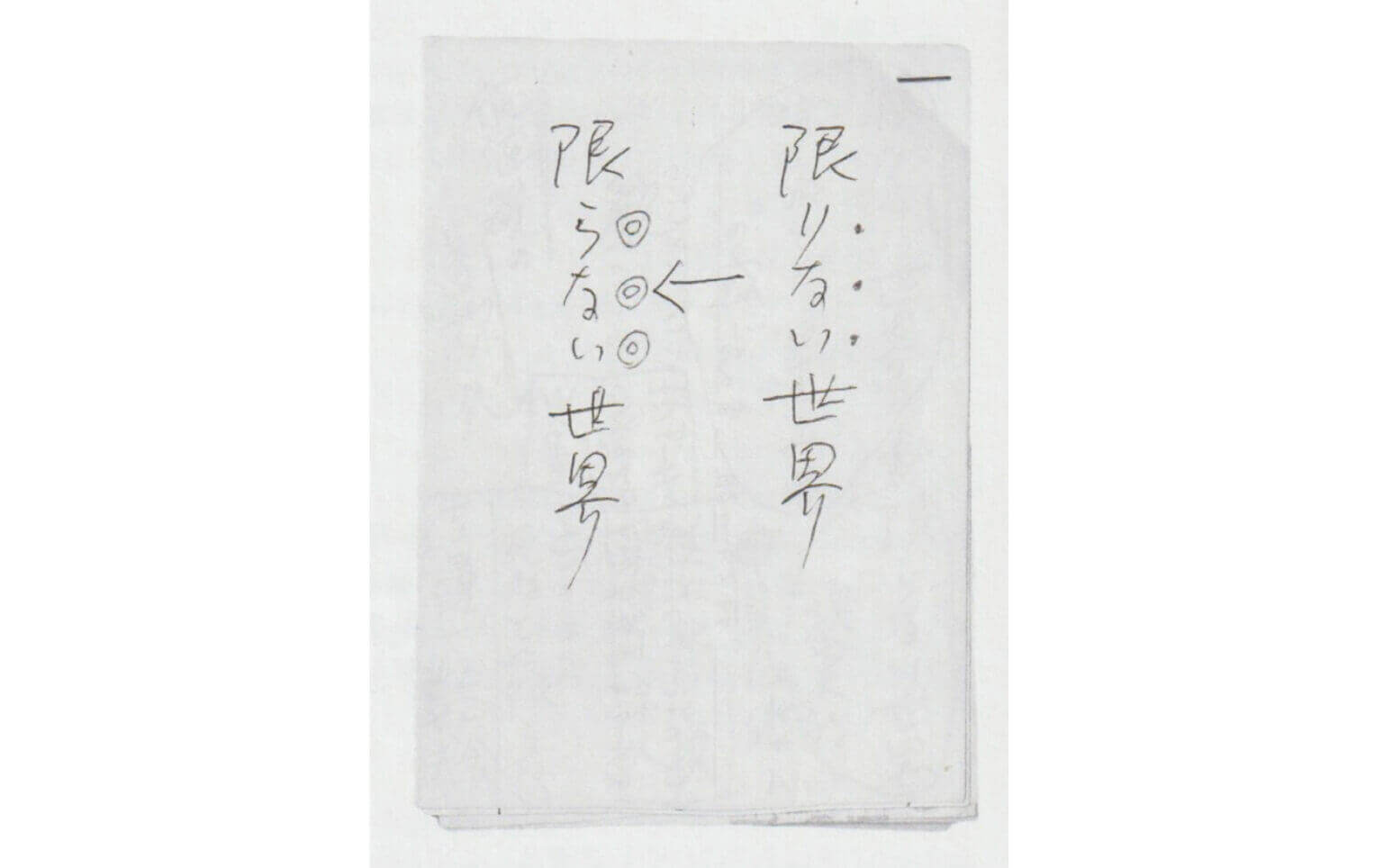

村上は自筆のメモで、「限りない世界」という言葉から矢印を引き、「限らない世界」へと変化させた【10】。剥落のような物体の弱さや崩壊に注目する上で、このメモは示唆的である。「限りない世界」というのは一般的に芸術が想定するような永続性=無限に通じている。これに対する言葉を考えるならば「限りある世界」つまり有限を示すのが通常だろう。だが村上は「限らない」とする。

この「限りない」から「限らない」への変化を強く読むならば、次のように考えることができる——私たちが生きるこの世界は、広大で永続的な無限ではなく常に有限であり、しかしそうした限界を認めつつ、その都度に限界を記す領域を模索することが制作なのだ、と。「限らない」には、無限性(=限りない)とは似て非なる、弱さや崩壊の只中で絶えず限界を再設定していく制作者の姿を見てとることができるのではないだろうか。

剥落する絵画は時間の経過とともにゆっくりと崩壊しながら、その都度に形を失いつつ留め、形を留めつつ失う。そうした物体としての崩壊と背中合わせの仕方で、なお作品は存在——というよりも残存する。ここで村上の絵画は、激しいアクションを留めるのでもなければ重々しい存在感で観る者を圧倒するのでもない、私たちが生きて死ぬ時間と地続きにある事物としての姿を現すだろう。

今、いかに具体を再考できるのか——グループが解散した1972年から50年が経ち、すでに具体をめぐる検討は積み上げられてきている。2012年には東京の国立新美術館で、多くの資料と詳細な年表を伴い、具体の全体像を捉え直す展示が行われた。また、芦屋市立美術博物館や西宮市大谷記念美術館といった小規模な美術館が地道に積み重ねてきた個別作家についての研究の蓄積は大きい。これらに加えてミン・ティアンポによる研究を起点として2013年に開催されたグッゲンハイム美術館での展覧会など、グローバルな視点での検証も行われている。

ここで見てきたように本展では、具体という巨大な森に棲まう個別の作家や作品を再検討するためのさまざまなヒントを見出すことができるのは確かである。その一方で、すでに知られた時系列的な枠組みを一旦解体することが狙いであったとしても、具体の全貌を示す年表もなく、作品解説はおおよそ「作者の言葉」に任せきりであり、その巨大な森を歩き直すには、いささかガイド不足と言われても仕方がないのではないか。大阪中之島美術館は約800点にわたる吉原治良作品をはじめとして多くの具体の作品をコレクションしており、アーカイブ資料室には関係者の寄贈による資料が収集されている。これらを活かしながら研究を深めつつ開いていく継続的な取り組みに期待したい。そしてそのときようやく、具体という森のなかの未知なる通路を見出すことができるはずである。

【1】こうしたふたつの傾向は、これまでの具体研究において18年間の活動を3つの時期に分けて捉える視点からも伺える。野外展をはじめとして精力的なアクションに取り組む前期(1954-57年)、タピエとの出会いを起点に物質的絵画へと傾倒していく中期(1957-65年)、メンバーを増やしアンフォルメル以降の方向性を模索していく後期(1965年-72年)という3区分が定着しており、アクションは前期に、物質的な絵画は中期に結び付けられている。

【2】加藤瑞穂「境界の探索」『田中敦子:未知の美の探求 1954-2000』芦屋市立美術博物館、静岡県立美術館、2001年、pp.6-14、中嶋泉『アンチ・アクション――日本戦後絵画と女性画家』ブリュッケ、2019年など。

【3】岡部あおみ監督『田中敦子:もう一つの具体』Ufer! Art Documentary、1998年。

【4】2011年にイギリス、スペイン、東京と巡回した田中敦子の大規模個展は「アート・オブ・コネクティング」と題されている。

【5】「金山明・田中敦子インタビュー」、芦屋市立美術博物館編『具体資料集:ドキュメント具体 1954-1972』芦屋市文化振興財団、1993年、p.401。強調は引用者。

【6】『没後20年 具体の画家―正延正俊』西宮市大谷記念美術館、高知県美術館、2015年、p.122。

【7】同上、p.121。

【8】展示キャプションより。

【9】白髪一雄による、この赤い丸太の彫刻は国立国際美術館で展示されている。本展では紹介されていないが、白髪一雄は作品の構造面への関心を示す詳細なノートを残しており、こうした観点から白髪の「アクション性」を問い直すことも可能だろう。

【10】「限らない」という言葉は、本展の国立国際美術館の最後のセクションのタイトルにも見られ、また2021年に開催された芦屋市立美術博物館での村上の個展のタイトルでも用いられており、具体や村上の活動を考える上でのひとつのキーワードとなっている。

池田剛介 / Kosuke Ikeda

1980年福岡県生まれ。美術作家、京都教育大学非常勤講師。メディウムを横断しながら制作を展開し、並行して批評誌などでの執筆を手がけている。主な展覧会に「「新しい成長」の提起 ポストコロナ社会を創造するアーツプロジェクト」(東京藝術大学大学美術館、東京、2021年)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、台中、2016年)、「あいちトリエンナーレ2013」(愛知、2013年)、「堂島リバービエンナーレ2011」(大阪、2011年)など。著書に『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』(夕書房、2019年)。2019年より京都にてアートスペース「浄土複合」のディレクションを行い、浄土複合ライティング・スクールを主宰している。 https://jodofukugoh.com

大阪中之島美術館 国立国際美術館 共同企画

すべて未知の世界へ ― GUTAI 分化と統合会期:2022年10月22日(土)〜2023年1月9日(月・祝)

会場:大阪中之島美術館 5階展示室 、国立国際美術館 地下2階展示室

時間:10:00〜17:00 ※国立国際美術館は金・土曜は20:00まで(両館とも入場は閉場の30分前まで)

休館:月曜日(ただし、1月9日[月・祝]は両館開館/1月2日[月・休]は大阪中之島美術館のみ開館)

※大阪中之島美術館は12月31日(土)、1月1日(日・祝)休館

※国立国際美術館は12月28日(水)〜1月3日(火)休館料金:2館共通券2,500円、一般/大阪中之島美術館1,400円、国立国際美術館1,200円

※そのほか料金の詳細は各館のWebサイトを参照大阪中之島美術館 https://nakka-art.jp/exhibition-post/gutai-2022/

国立国際美術館 https://www.nmao.go.jp/events/event/gutai_2022_nakanoshima/

問合:

大阪中之島美術館の展示について 06-4301-7285(大阪市総合コールセンター)

国立国際美術館の展示について 06-6447-4680(代表)

関連イベント

インターナショナル スカイ フェスティバル

具体の空中展覧会を再現。美術館の屋上から7球のアドバルーンを掲揚。

日程:11月15日(火)〜20日(日)*終了しました会場:大阪中之島美術館

会期中イベント

びじゅつあー

美術館スタッフ、参加者と作品のスライドトークを楽しみ、「すべて未知の世界へ ― GUTAI 分化と統合」展を鑑賞する。

日程:2022年10月23日(日)*終了しました会場:国立国際美術館

※時間や参加申込方法など詳細は公式Webサイトにて

ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜

絵本を読み、作品のスライドトークを楽しんでから、「すべて未知の世界へ ― GUTAI 分化と統合」展を巡る。

日程:2022年11月30日(水)、12月7日(水)、12月21日(水)*終了しました会場:国立国際美術館

※時間や参加申込方法など詳細は公式Webサイトにて

びじゅつあーすぺしゃる「やってみよう! 体験 体感 具体美術!」

作家の行為を体験、体感し、自分自身の手に伝わる感覚をもとに「すべて未知の世界へ ― GUTAI 分化と統合」展を鑑賞する。

日時:2022年12月17日(土)、18日(日)10:30~12:30/14:00~16:00*終了しました会場:国立国際美術館

※時間や参加申込方法など詳細は公式Webサイトにて

みる+(プラス)

視覚(みる)だけに頼ることなく、ほかの感覚器官もプラスして働かせることにより、誰もが鑑賞をはじめとする美術館のアクティヴィティを楽しめることを目指すプログラム。

日程:10月30日(日)、11月20日(日)、12月4日(日)*終了しました会場:国立国際美術館

※参加申込方法など詳細は公式Webサイトにて