はじめに――ノスタルジーとしての「ホーム・スイート・ホーム」

大阪市北区中之島にある国立国際美術館の地下展示室へ降りていくと、正面にはピンクのポスターが壁一面に広がり、私たちを迎え入れてくれる。「ホーム・スイート・ホーム」展の入口だ。タイトルに「スイート」が入っているためか、入り口の雰囲気からか、まだ見ぬ展覧会の雰囲気は安直ながらもおしゃれな印象を受ける。展示されているアーティストらはみな、1970年代後半から1990年代前半の生まれであり、いわゆる若手アーティストの作品が集結している。

さて、やや個人的かもしれないが「ホーム・スイート・ホーム」という表現から連想されるのは、矢野顕子、YUKIや、アメリカの音楽グループ、モトリー・クルーをはじめとする楽曲のタイトルである。ホーム・スイート・ホームとは一般的に「愛しい我が家」、あるいは「楽しき我が家」と訳されることが多い。この訳が示すようにいずれの歌詞も、「あなたの元へ」「愛する人のいる家へ帰ろう」といった文脈で用いられている。この表現の起源を辿れば、イギリスのオペラ《ミラノの乙女クラリClari, or The Maid of Milan》(1823)の劇中歌「Home! Sweet Home!」にあり、イギリスの作曲家ヘンリー・ビショップがイタリアの民謡に着想を受け作曲し、アメリカの俳優ジョン・ハワード・ペインが作詞したという。《ミラノの乙女クラリ》とはヴィヴァルディ侯爵と、侯爵に見初められた田舎出身の娘クラリの恋愛劇である。クラリが宮廷で豪華な生活を送りながらも郷里を想う歌が、この「Home! Sweet Home!」なのである。「粗末であっても、我が家にまさる場所はない Be it so ever humble, There’s no place like home」という歌詞からもわかるように、貧しくとも生まれた郷里、育った家、ホームへのなつかしい郷愁がそこにはあるのだ。このような経験は、時代を超えて、誰もが一度は感じたことがあるのではないだろうか。

もう少し「ホーム・スイート・ホーム」の考察を続けてみよう。この「Home! Sweet Home!」は、実は1889(明治22)年に日本に輸入、翻訳され、中等唱歌「埴生(はにゅう)の宿」として広く普及した。一見すると楽曲名にあまり馴染みはないが、そのメロディはチャイムとして日本のあちらこちらで使用されている。特に大阪においては北大阪急行電鉄南北線の終点、千里中央駅の到着アナウンスのチャイムとして採用されている。このチャイムは何十年ものあいだ、ベッドタウンである千里中央駅へと帰ってくる人々を出迎えているのである。ここで想起されるのは、やはり駅という場での人々の移動、帰途、そして我が家(ホーム)なのだ。さらにこの歌は、映画『ビルマの竪琴』(1956年)やジブリの名作『火垂るの墓』(1988年)においても、名シーンの重要な楽曲として使用されている。両作品とも第二次世界大戦を背景としていることから、作品上での「ホーム・スイート・ホーム」とは、奪われた日常生活、楽しかった家族の団欒、愛おしい人が待っている祖国への郷愁として示されている。

このように「ホーム・スイート・ホーム」とは、国を限定されることなく、日本のあらゆるところに根づいており、さらに、言語を介さずとも誰もが経験しうる共有可能なノスタルジーの念であるといえるだろう。そのノスタルジーの背景には、スイートホーム――日常を過ごす馴染んだ場、安心できる居場所、楽しい思い出、愛おしい人――と、相対的なつらい環境――戦争、つらい出来事、疲れた仕事帰り、もはや戻れないあの場所、失われた記憶のなかの場所――とが共存し、スイートとビターは表裏一体となって相関関係を築いているのである。よって、スイートなホームを語るには必然的にそのビターな部分を認め、受けとめなければならないのだ。

テーマ「ホーム」

展示室に入ってすぐ目に入るのは「『ホーム』とはどのような意味を持つのでしょうか?」という問いだ。この問いは以下のように続く。「それは建物のことでしょうか? 家族あるいは祖国のことでしょうか? もしくはかつて暮らした場所につながる記憶、歴史でしょうか? それら全てのことでしょうか?」。ここで提案されているように、英語のホームがもつ意味とは、生活を営む物質的な家、その家に住む集合体としての家族、その家族がいる故郷、故郷のある祖国のことである。言い換えれば、それは住む場所としての居住空間であり、そこに住む人々によって営まれる生活、さらに地域、社会へと派生する。大きな枠組みでとらえるならば、それは空間と人間の関係性とも言えるかもしれない。しかし本展で話題の中心となるのはこうした広義のホームだけではなく、狭義の、個人的ストーリーをまとったスイートホームなのである。

フランスの哲学者ガストン・バシュラール(Gaston Bachelard, 1884〜1962年)は著作『空間の詩学』(1957年)において家、つまり居住空間について以下のように述べている。居住空間の基本的機能には「いわば自然にそなわる愛着が表現され」【1】ており、その愛着とは、人々がどのように「生の空間」に住み、日々、その場に「根をはってゆくか」によって形成される。そして生の空間としての家は「世界のなかのわれわれの片隅」であるからこそ、「最もみすぼらしい住まいでさえも、内部からみれば美し」く感じることができるのである【2】。つまりスイートホームとは、それが具体的にどのような家であったかという現実的な側面というよりも、むしろ自身の体験に基づいた確かな、あるいは曖昧な「記憶」を「想像力」によって補い、「思い出とイメージの共同体」【3】として価値づけされた、愛着を伴った家なのである。ホームには辞書で見出し区分することのできる語義と、バシュラールの提示する主観性の強い内密な表象とがあり、双方は別のものとして考えることはできないだろう。本展では、さまざまな出自のストーリーをもつアーティストが、その主観性、彼らの視点をもって、どのようにホームをとらえ、どのような点を作品表現の中心に据えているのだろうか。以下では、個々のアーティストの作品からそこに読みとることのできる「ホーム」について検討する。

【1】ガストン・バシュラール著、岩村行雄訳『空間の詩学』ちくま学芸文庫(2002年[1957年])45頁

【2】同上

【3】同上、47頁

ホームとはなにか?――それぞれのスイートホームとビターな環境への考察

アンドロ・ウェクア《タイトル未定(家)》(2012年)

はじめに、ジョージア出身のアンドロ・ウェクアの代表作《タイトル未定(家)》を考察してみよう。ジョージアはソビエト連邦の構成共和国のひとつである旧グルジアであり、1991年ソビエト連邦崩壊にともない独立した。ウェクアは1977年、グルジアのスフミというまちで生を受けた。スフミはグルジアへの統合に反対したアブハズ人が起こした民族対立、アブハジア紛争の中心地である。1989年に起こったスフミ暴動は、一度、旧ソ連軍により鎮圧されたが、その後立て続けに暴動や民族浄化が相次いだため、一家は1995年にスイスへ移住した。現在、ウェクアはベルリンを拠点としており、2012年には《タイトル未定(家)》が制作された。この作品は、ウェクアが幼少期に暮らしていたスフミの家に関して、オンラインでリサーチして収集した情報と、彼自身の経験に基づく記憶をもとに構成され、制作された作品であり、もはや帰ることのできない記憶のなかの家なのである。

このように、ウェクアは個人的な記憶とそれにまつわるイメージを作品制作の発想の起点とし【4】、そのイメージを展開させていく。もともと曖昧なものである個人の記憶を、正確に他者に伝えることは目的ではなく、むしろ主観の他者への共有を不可能なものであると認めた上で、イメージをより開いていく。《タイトル未定(家)》では、紛争によって失われた空白の「ホーム」に、情報を追加することで、別様の「ホーム」を構築し直している。そこには不完全な現実とつくられた現実との間における遊びが行われ、記憶を新たなものへ昇華する試みがみられる。また展示されているウェクアの平面作品では、人物の肖像を主題としたペインティング作品《E.の肖像 プール》(2018年)や、人物写真をコラージュした平面作品などがあるが、そこには《タイトル未定(家)》と同様の身振りがはたらいている。ある個人的な記憶は、その上に色や形が新たに載せられることで、抽象的イメージへと変貌していく。不可逆的な「ホーム」はアーティストの上書きする行為によって再び受肉化されるが、記憶の中の家と同一のものを再現するのではなく、新たにイメージとしてつくり出された「ホーム」なのである。

民族紛争によって戻ることのできない「ホーム」について立ち返れば、ジョージアと同様に、旧ソ連の構成共和国であったウクライナについても思いを馳せずにはいられない。2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻では、ここで問題となっている不可逆的なスイートホームが一刻一刻と、増加の一途を辿っているのである。

【4】Brienne Walsh, “Daydreaming:Q+A with Andro Wekua”, Art in America, ARTnews, September 20, 2012. [https://www.artnews.com/art-in-america/interviews/andro-wekua-barbara-gladstone-56290/](最終閲覧日:2023年8月12日)

鎌田友介《Japanese Houses》(2023年)

ウェクアの作品では紛争によって失われた幼少期の家、そして難民としての生い立ちが作品背景にあったが、戦争にまつわる、異なった「ホーム」の様相を鎌田友介は提示している。鎌田は日本家屋を題材とするプロジェクト「The House」の一環として、本展では新作《Japanese Houses》(2023年)を発表している。この作品は、かつて日本の植民地であった台湾や朝鮮半島で、植民地化に伴い朝鮮に移住した日本人が建てた家屋や、ブラジルでの日系移民によって建てられた家屋など、国外に建てられた日本家屋に関するリサーチに基づき制作されている。近隣諸国に建てられた日本家屋は侵略の痕跡であり、訪問することで目にする機会はあっても、日本で生活しているなかでは認識することが難しい存在かもしれない。

本作品では、韓国に残る実際の部材を使用し日本家屋の間取りが再現されており、その建築的インスタレーションが展示空間に存在感を示している。交差する黒い梁による間取りの構成は、日本家屋を建設するために図面上に引かれた線であり、日本家屋の骨格である。そのグリッドの幾何学形態上にはところどころ白い小壁が設置されており、絵画的な線と面を連想させつつも、スケルトンのような開放性と透過性を保っている。その縦横に走る黒い線は、柱でもあり、長押でもあり、違い棚を構成する。鎌田は線と面による構成空間において、3枚ほどからなる写真や図面を組み合わせ1枚組にしたコンポジションを複数配置している。その組み合わせ自体にもテーマが持たされており、例えば、アーティスト自身によって撮影された、日本植民地時代(1930年代頃)に台北、仁川に建設された日本家屋の写真と、同時期ブラジル、レジストロに建設された家屋の写真のコンポジションがある。または、アメリカで焼夷弾実験のために建設された1943年の日本家屋の図面、日本家屋に知悉していたチェコ出身の建築家アントニン・レーモンドによる1927年の設計図面、東京で行われた対焼夷爆弾の燃焼実験のための図面といった組み合わせがある。

アーティストのリサーチに基づいたさまざまな日本家屋に関する写真や図面は、それぞれ黒いシンプルなフレームに縁どられているが、それらはフレームごと縦長に分割され切断されている。これらの切断された日本家屋のイメージは、爆弾によって破壊される家屋の運命のようにもとらえることができる。切断された3つの図面は、世界に散らばる日本家屋の破片、デブリであり、鎌田はそれらを拾い集め、あるひとつの日本家屋のイメージが浮かび上がるように組み合わせている。切断された3つのフレームの高さはそれぞれ統一されておらず、凸凹にズレており、いみじくも会場内を流れるレーモンドの設計したピアノを調音する不協和音の音階と響き合っている。異なる国で、異なる契機に作成された図面は再構成され、日本家屋のイメージは記号化されていく。歴史上において世界中に建てられ、いまだ残る家屋、時とともに風化している家屋、そして残らずに消えていく家屋、あるいは、現地の風土にあわせてリノベーションされ、その意味を上書きされながら、なお使用されている家屋【5】など、さまざまな残存の表象がそこにはある。この奇妙な図面の一致とフレームのズレは、世界にある共通項としての記号である「日本家屋」の多様な残存の体(てい)であり、そのズレを注視することで、流転していく時代をとらえることができるのである。

展示会場を進んでいくと建築空間の向こうには、レーモンドの日本家屋の研究を軸とした映像作品が待っている。この約13分の映像の最後のシーンでは、2人の人物が登場する。ひとりは盲目と思しき少女であり、彼女は、古びているが残存する家屋の壁を、手で触り、確かめながら歩んでいる。もうひとりは、なにもない草原でパントマイムをする男性で、彼は目の前にある見えない壁を確かに触っている。時とともに崩れ落ちた家屋の壁は透明化し、木造の骨だけが残る。その骨組みだけの「日本家屋」の姿は、家屋が生まれる前段階の建築家による線画の図面でもあり、また、生き終え、風雨に晒された家屋の骸骨のようでもある。そして鎌田の構造的なインスタレーションにおいては、記号と化している「日本家屋」と言えるだろう。では、その骨までも風化したとき、この残存の表象は消えてしまうのだろうか。残っていても見ることができないもの、そして残らず見えなくなってしまってもそこに確かにあるもの、その「ホーム」の実存を掴もうとする行為が《Japanese Houses》では行われているのである。

【5】横浜市民ギャラリー「鎌田友介インタビュー」YouTube動画(2019年9月21日)3:00-3:40[https://youtu.be/JUqJThOUYpU](最終閲覧日:2023年8月12日)

マリア・ファーラ《オポッサム》(2022年)

これまで触れてきた「ホーム」について簡単にまとめておこう。ウェクアの「ホーム」とは紛争により失った記憶のなかの家であり、鎌田の「ホーム」とは植民地支配や第二次世界大戦によって建てられた残存する日本家屋であった。両者ともその背景には、侵略と戦争、難民や移民の歴史が見出される。時間とともに風化し、実在したが見ることができなくなったホーム、あるいは忘却の記憶へと追いやられてしまった曖昧なホームの存在を、アーティストらは芸術表現を通じてとらえ直す試みを行っている。「ホーム」について考えるとき、土地とその土地に住む人、その土地の外に住む人の関係性が浮き彫りにされるために、自分のルーツ、アイデンティティを無視することはできないであろう。

マリア・ファーラは1988年にイギリス人の父親とフィリピン人の母親のあいだに生まれ、15歳まで山口県下関市で過ごし、現在はロンドンを拠点に活動している。そのような多様な土地での生活を経験してきた画家ファーラは、故郷を離れ、異国の地で水商売やハウスメイドとして働くフィリピン女性コミュニティの力強さに心を打たれる。戦争だけでなく、人は労働によっても故郷を離れるのである。そのため彼女の作品にはしばしば女性――ほとんどの場合、彼女たちは後ろを向いている――が登場しており、社会における女性の地位を問うフェミニズムの視点も見出すことができる。顔を見せない、あるいは顔をもたない描かれた女性たちは、メイドであったり掃除をしていたり、あるいはパンを片手に持った家庭的な役割を担う女性として描かれている。そして彼女らは花、ドレス、ハイヒール、お菓子、動物の図像とともに描かれ、ある種の童話的なファンタジーの世界観が広がっている。しかし、その華やかな世界のなかに隠されたイコノロジーをつぶさに考察すれば、それは必ずしも心地の良いかわいらしい世界ではないということがわかるだろう。

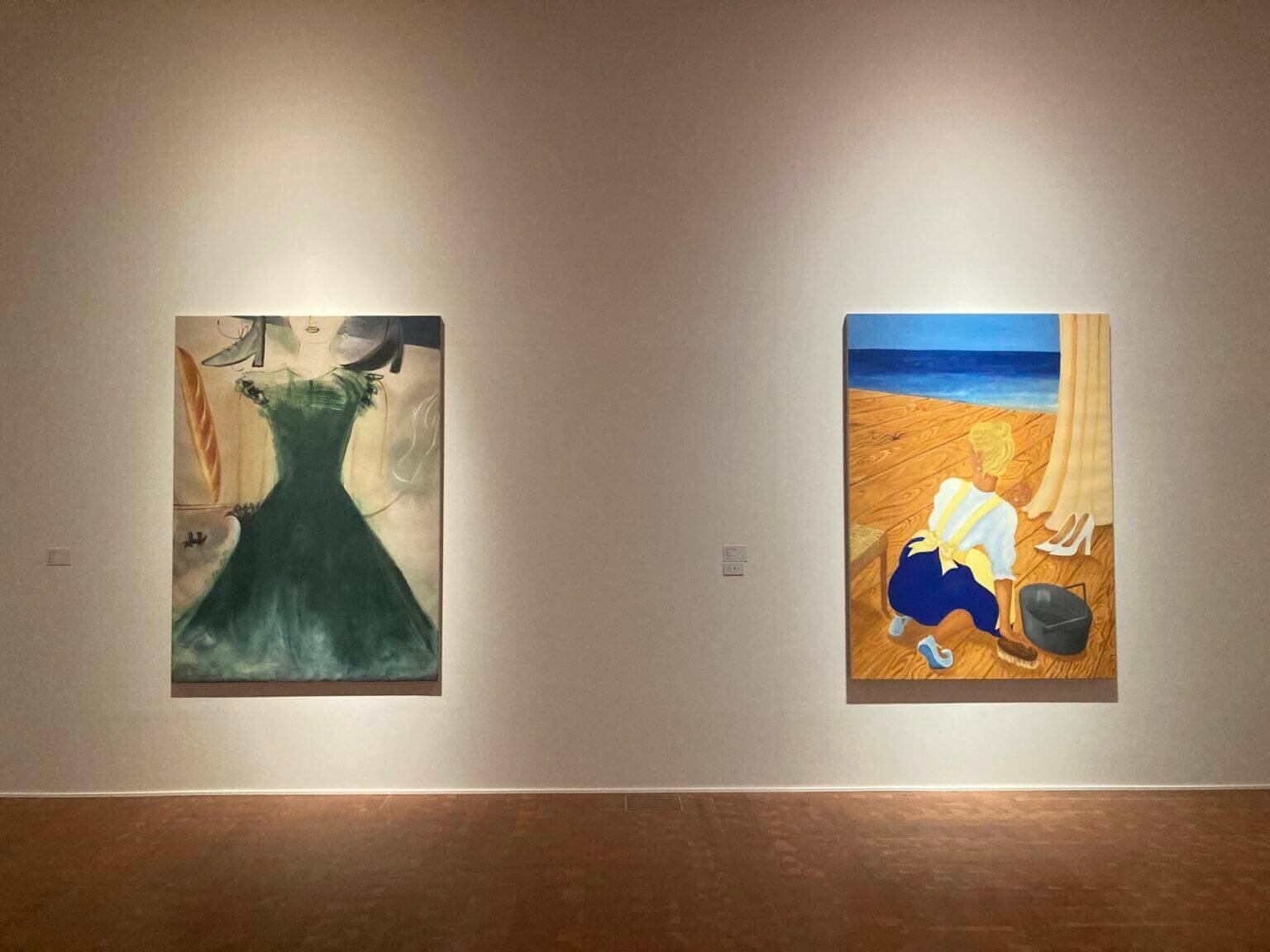

ここで取り上げたいのは横並びに展示されている《オポッサム》(2022年)と《私がつくるケーキ》(2022年)である。これらの絵画は同サイズの紙作品であり、両作品とも縦構図、さらに前者がオレンジ調の色彩、後者がグリーン調の色彩、と対作品として見せられている。画面構成もほぼ同一であり、例のごとく顔をもたない女性は画面右側に、半分しか描かれていない。彼女たちは花柄、あるいは縞模様のワンピースを着ており、左手にはそれぞれ花とパン、砂時計を手にしている。画面奥にあるテーブルの上にはカットされた数種類のケーキ、あるいはホールケーキが並んでおり、画面の上半分はこのケーキの図像によって占められている。そして画面の真ん中以下、つまりケーキが並ぶテーブルの下には、両絵画とも、1匹の肉食動物(オポッサムとキツネ)と、1羽の鳥(床に佇むインコと飛ぶツバメ)が描かれているのである。描かれた女性に対し、この肉食動物は正面を向き、鳥を見つめている。ここでは目をもたない女性とは裏腹に、動物による視線の遊びが隠されているのである。オポッサムは人間の居住区へ侵入し、ゴミ箱をあさる腐肉食性の動物であるが、危険を感じると死んだふりをする習性がある。そのためアメリカ英語には「play possum」という表現があり、死んだふりをする、狸寝入りをする、あるいは、いてもいないふりをするという意味がある。つまり正面を向くオポッサムとは、誰かの土地へと入り込み、そこで厳しい生活を強いられ、存在はするものの、いないものとして扱われる移民や外国人労働者を暗示しているのではないだろうか。そしてオポッサムが見つめる鳥は、空を飛び、そこから逃げることができる自由の象徴であると読み解くことができる。

さらに、本展で展示されるファーラの作品は女性のほか、しばしば海を題材としている。《下関海峡でおぼれる両親を救う》(2017年)、《パンクしたディンギーを救う大型船》(2023年)、《台風の中、岩にしがみつく》(2023年)はそのタイトルにふさわしく、荒れ狂う海が、荒々しいタッチと深い色の青で抽象的に描かれている。これらの海は、ファーラが拠点とするイギリスでドーバー海峡を越え渡ってくるアフリカ移民やシリア難民をはじめとする人々が直面する厳しい環境を暗示しているのではないだろうか。その点から考えを拡げてみると、下関海峡でおぼれる両親とは、海を渡り移住した先、日本における生活を暗示しているのかもしれない。最後に《テラスのある部屋》(2021年)では、掃除する女性が部屋のなかから海を眺めている。海外においてハウスキーパーはやはり労働者階級の女性ら、特に移民の人々がつく職業であるが、この女性は海を見つめ、なにを思うのだろうか。そこにはその先にある故郷へのノスタルジーが仄めかされているようにも感じられる。

おわりに

「ホーム・スイート・ホーム」展の参加アーティストらは、前述してきたようにさまざまな出自のストーリーをもっている。そうした背景からか、それぞれのアーティストの表現には、複数の「ホーム」の意味合いが存在している。例えば、先に考察したファーラの「ホーム」には、故郷を離れたフィリピン人女性をはじめとする外国人労働者と、彼らが移り住んだ外国での階層社会における問題、そのような文脈での郷愁の念として「ホーム」が謳われる一方で、家庭内、つまり「ホーム」での仕事は女性が行うといった保守的な社会における女性の役割も示唆されている。またファーラ自身にとっての「ホーム」の感覚とは、心地良いスタジオで絵を描くことでもあると述べている。このように、多角的な意味での「ホーム」は分離されてとらえられるものではなく、ひとりの人間の身体のなかに複数起こりうることなのであり、それぞれが響き合いながら「ホーム」の意味を形成していると言えるだろう。

ポストコロナ時代の現在において、コロナ禍中に浸透したオンライン授業や在宅ワーク、手続きのデジタル化など、その波及はいまだ続き、良くも悪くも以前には戻れない、と人々は言う。人とも建物とも接続が絶たれ、社会における脱集合化が進んでいくなかで、空間と人間の関係は、今、再考される段階にある。帰属意識や集団意識が薄れていくなかで、今後展開される「ホーム」とは、社会から離れた、より個人に依拠したひとりの「ホーム」であるかもしれない。しかしながら、ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガー(Martin Heidegger, 1889〜1976年)はこのように述べる。人間であるということは「そこに住まうということにほかならない。(…)人間は、〈住まう〉かぎりで〈存在する〉」【6】のであり、住まうことこそが人間の地上における存在を担保しているのだ。この点に鑑みれば、人間が住まうことができる存在である限り、「ホーム」が個人にとって安心する場所であり、帰る場所であることは変わらず、普遍的に根底にあると言えるだろう。そしてハイデッガーは、住まうことの本来の危機は、当時の社会問題であった「地球における人口増加や工場の労働者の(悲惨な)境遇よりもさらに古」【7】くから存在していることを示している。まず人は建て、そこに住まう。しかし単に建てるだけではなく、単に居住空間をつくるだけではなく、人はそこに住まいながら、住まうことについて都度、学び、考えること【8】で、次第に居住空間は「ホーム」と化していく。時代が流れ、社会がいかように変わっていったとしても、住むこととはなにかという問いは日々、投げかけられ、そうした思考を通じて「ホーム」はその意味をまた新たにするのである。本展覧会はまさに、スイートなホームとビターな状況、あるいはビターなホームとスイートな環境など、個々を取り巻くあらゆる「ホーム・スイート・ホーム」を見出し、問いかけ、自らと照らし合わせながら、学び、考える契機であったと言えるだろう。

【6】マルティン・ハイデッガー著、中村貴志訳『ハイデッガーの建築論――建てる・住まう・考える』中央公論美術出版(2008年[1951年]一)9頁

【7】同上、45頁

【8】同上、44頁

飯沼洋子 / Yoko Iinuma

1985年大阪府生まれ、神奈川県育ち。武蔵野美術大学にて油画を学び、在学中にパリ国立高等美術学校へ交換留学。以後、渡仏し、ブールジュ国立高等芸術学校、パリ第一大学パンテオン・ソルボンヌにて造形表現と美術理論を学ぶ。ルーヴル美術館にてパブリック・レセプションの仕事をしつつアート活動に勤しむ。2020年より、京都大学大学院人間・環境学研究科の博士後期課程に在籍し、ブラジル人アーティストのリジア・クラーク研究に取り組む。2023年より日本学術振興会特別研究員となる。

会期:2023年6月24日(土)~9月10日(日)

会場:国立国際美術館 B3階展示室

出品作家:アンドロ・ウェクア、マリア・ファーラ、鎌田友介、石原海、竹村京、潘逸舟

参加作家:リディア・ウラメン、ソンファン・キム

関連イベント

アーティスト・トーク

日時:6月24日(土)、25日(日)両日とも14:00~

会場:国立国際美術館 B1階講堂

講師:24日(土)マリア・ファーラ、竹村京、アンドロ・ウェクア/25日(日)鎌田友介、潘逸舟