自作した「描画マシン」を肉体に過酷な負荷をかけながら稼動させ、膨大な労力と時間を費やして、「美術史上の抽象絵画」のイメージを引用・再生産している菊池和晃。本展では、キャンバスに切れ目を入れたフォンタナの「空間概念」シリーズと、ウォーホルがシルクスクリーンで反復した「キャンベル・スープ缶」のイメージをそれぞれ参照した作品が展示された。

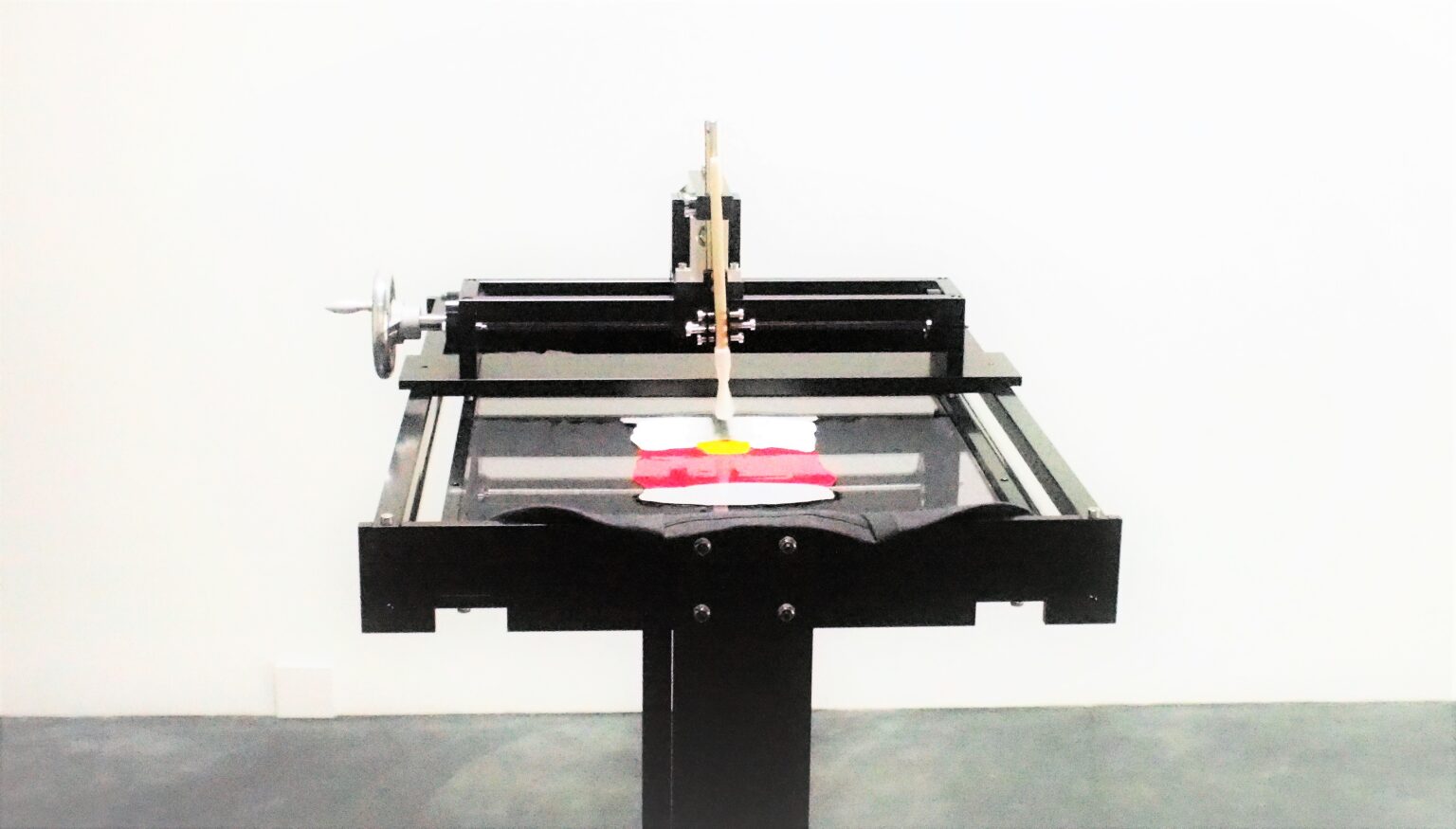

フォンタナを参照した前者では、アクリルボックスの内部に精巧に歯車が噛み合う機構が内蔵され、ハンドルを回転させ続けることで、カッターが非常にゆっくりした速度でキャンバスに切れ目を入れていく。ウォーホルを参照した後者でも、《スープ缶製造機》と名づけられたマシンのハンドルを回すと、セットされた絵筆の位置がごくゆっくりと動き、スープ缶のイメージを数時間かけて生産していく。だが、複数展示された「生産品」は、1枚ずつ線が微妙に歪み、「機械による完璧な複製」を裏切る。ウォーホルは、工場での大量生産品や消費社会で流通する広告のイメージを、作家自らの手を介さず、「ファクトリー」と名づけたスタジオでアシスタントに機械的かつ大量に生産させた。菊池の本作は、大量生産・大量消費社会と、そのシステムを自己言及的に取り入れたウォーホルの双方に対して、「機械の介在がむしろ非効率性や非均質性を生み出す」という皮肉・逆説を提示するものだとまずは言える。

ここで、菊池作品を考える上での最大のポイントは、「なぜ、美術史上のイメージを引用するのか」という問いと、その背後に横たわるジェンダーの問題である。「美術史の引用イメージを身体を介して再演する作品」において、特にジェンダーに関してどこまで批判的な意識があるのか。この点について、曖昧さや両義性が残るのだ。

菊池は、私生活のパートナーとのユニット「菊池和晃+にしなつみ」においても、「美術史における恋人のイメージ」を引用・再現するパフォーマンスを行なってきた。クリムトとマグリットの絵画、ブランクーシとロダンの彫刻における「情熱的に抱き合い、キスを交わす男女」を生身で再現するものだ。ただしそこには、例えば森村泰昌のように、「日本人男性である私が、マネの裸婦像《オランピア》を演じるとはどういうことか」といった、人種やジェンダーに対する批評的意識が欠如している。森村は、初期の代表作《肖像(双子)》(1988)において、「白人の娼婦」に仕える「黒人の召使」の双方を自ら演じることで、白人男性画家の眼差しが持つジェンダー・人種的な特権性や暴力性を暴き出した。だが、そうした批評的な問題意識を「菊池和晃+にしなつみ」のパフォーマンスに見出すことは難しい。「西洋美術史が生産し続けてきた男女の恋人のイメージ」をそのまま「男女カップル」でなぞり、「ネタ」の消費で終わってしまう。そこには、例えば、「もし、同性どうしで『再演』したら?」といった批判的想像力が欠けており、美術史におけるヘテロセクシズム(異性愛中心主義)を素朴に肯定・再生産する危険性に陥ってしまうのだ。

菊池の初期作品では、「トレーニングマシン」兼「描画装置」を自作し、肉体の鍛錬にはげむ行為が「美術史上の偉大な抽象絵画」の再生産につながる構造が提示されていた。《アクション》では、パンチングマシンが両側から繰り出す、絵具の付いたボクシンググローブに殴られながら描画する行為により、篠原有司男の「ボクシング・ペインティング」を思わせる制作方法でポロック風の抽象表現主義絵画が出来上がる。その名も《Muscle》では、筋トレマシンでスクワットにはげむことで、李禹煥風のモノクロームのミニマルな絵画がつくられる。男性が肉体の鍛錬によって「男性性」を獲得するための装置である「トレーニングマシン」が、美術史上の「男性巨匠作家の作品」を再生産する。ここには、徒労に近い「バカバカしさ」のユーモアにより、男性自身による「男性アイデンティティ」の規範性を脱構築するパフォーマンスの側面がある。だが同時に、菊池の引用・参照先がすべて「男性作家」であることは、美術史におけるマッチョな男性中心主義の肯定・再生産・強化につながる危険性と表裏一体でもある。

近年の菊池は、「筋トレ」ではなく、淡々と機械のハンドルを回す「肉体労働」に従事し続けることで、吉原治良を思わせる「黒地に白い円」や、上述のフォンタナやウォーホルの作品の「再生産」を試みている。「男性アイデンティティ」の規範が、「筋肉の獲得」から、単調かつ反復的な機械の操作に従事する工場労働者すなわち「生産者としての男性」に置き換わった。言い換えれば、商品を生産する工場であれ、アート作品であれ、「生産性」と結び付けられる男性の身体が前景化している(一方、マルクス主義フェミニズムが指摘したように、女性が家庭内で従事する家事や育児といった再生産労働は、男性による生産労働を根底で支えているにもかかわらず、「愛情」「献身」という美名の下に無償労働とされ、不可視化されてきた)。

菊池が引用・参照する作品がすべて「男性作家」であることは、美術史の男性中心主義的構造の裏返しでもある。だが、もし、菊池が「筋トレ」「機械的な肉体労働」によって、女性作家の作品を模倣したら、どのようなねじれが生じるのか? あるいは、菊池の描画マシンを女性が動かしたら、どのような絵画が出来上がるのか? もしくは、そうすることの「ストライキ」として異議申し立てが行なわれるのだろうか? このような想像とともに、菊池作品が内包する問題は、(作家のみならず記述者も含む)美術史や美術界の構造そのものに関わる問い直しとして、より先へと問われていくべきである。

高嶋慈 / Megumi Takashima

京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員。「京都新聞」やWebマガジン「artscape」にて美術評を連載。共著に『不確かな変化の中で 村川拓也 2005-2020』(林立騎編、KANKARA Inc.、2020)、『身体感覚の旅──舞踊家レジーヌ・ショピノとパシフィックメルティングポット』(富田大介編、大阪大学出版会、2017)。

会期:2022年5月18日(水)〜6月4日(土)

会場:+1art