「いいかい? “パンク”っていうのは、メロコアとは違うんだよ。“パンク”は音楽やファッションのことじゃなくて、精神の持ちようなんだからね。それを間違えてもらっちゃあ困るよ」

よっぽど私と“パンク”とが頭のなかで結びつかなかったのだろう。「今から大阪へパンクの展示に行ってくる」と告げた私に、夫はそう言って聞かせた。夫とパンクに一体どのような関わりがあったのかは知らないが、私が“お粗末”なパンク観に毒されやしないかと案じたのだと思う。唐突な、まるで古い映画のセリフのような口調に、私はつい笑ってしまったのだった。

2022年3月6日(日)、倉敷芸術科学大学の川上幸之介研究室がキュレーションをし、岩橋直哉と和倉孝会が主催した「PUNK! The Revolution of Everyday Life」展に行った。会場の大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、「表現の不自由展かんさい」の会場にもなったらしい。そしてそれが、本展の関西での開催地を探していた主催者のひとり、和倉にとって選定の決め手になったとのことだった。ここ大阪は、倉敷、東京、長崎、福岡と巡回した本展最後の開催地だそうだ。

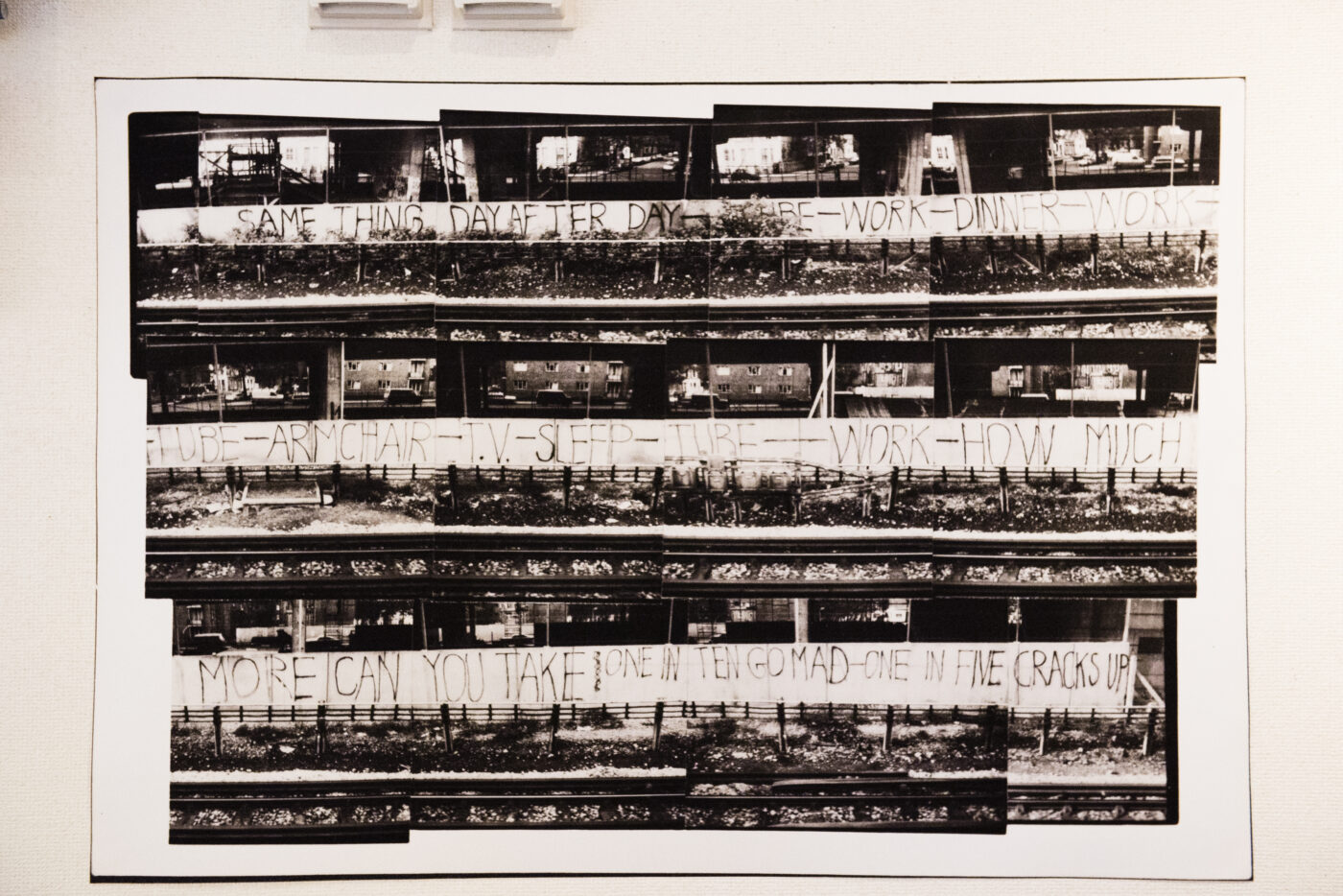

展示では、1932年のカール・クラウスによる「永遠の平和のために」の朗読にはじまり、1968年にフランスで起きた五月革命前後の前衛芸術・反体制運動を眺めつつ、イギリスにおけるパンクムーブメントの萌芽から興隆、そしてセクシュアリティや人種を超えた世界規模での展開が、川上研究室が1年かけて集めた、たくさんの映像と資料とともに紹介されていた。

爆音のパンク音楽が場内に流れるのでもなく、鋲が打たれた革ジャン、破れたTシャツやジーンズなどのパンクファッションが展示されるのでもない。それはまさしく「精神の持ちよう」としてのパンクを総覧するものだった。

当日は、訳書『女パンクの逆襲──フェミニスト音楽史(原題:Revenge of The She-Punk)』(ヴィヴィエン・ゴールドマン著、P-VINE、2021年)を刊行したばかりの野中モモを東京から招き、「パンク・ガールズ」と題してのトークイベントも開催された。

野中はこう語る。

「これでいいんだ!じゃあ自分はどうしよう?と思えるのがZINEのいいところだと思う」

ZINEカルチャーやフェミニズムの話題も織り交ぜたトークに興味深く聞き入りつつも、私はどうしても、ある店のハンバーグに想いを馳せずにはいられなかった。

京都で「ハンバーグ」といえば、必ず名前が挙がる店がある。7、8年ほど前、「コーヒー&グリル」と付くその店の創業者に、私は差し向かいで話を聞くことになった。当時まだ20代の私に、この道半世紀という店の主人は懇切丁寧に、自らの仕事について話してくれた。テレビの料理番組で店のハンバーグのレシピを紹介した際には、“洋食のプロ”を名乗る人物からテレビ局へ苦情が入ったそうだ。

「そんなめちゃくちゃなハンバーグのつくり方を広めてもらっては困る」

そのレシピは、洋食のセオリーからは大きく外れたものだった。今ではすっかり笑い話だというそのエピソードに続けて、店の主人は「せやけど」と言葉をつないだ。

「本当に大切なのは、きちんとしたつくり方をすることよりも、おいしいものを食べてもらうことやからね」

南向きの窓から差し込む光が、彼の真っ白なまつ毛を透かしていた。瞳は真っ直ぐこちらを見ていた。

「自分の五感すべてを使ってね」

聞けば、店内に飾られた大きな絵や木製のメニューボード、そして食器も自作したものだそうだ。

「できることは全部自分でやってきたというかね。よその人の真似をするのではなくて、なんでも自分のやり方でお客さんに喜んでもらうほうが面白いと思いますね」

柔らかい笑顔で語られたその言葉は、繁盛店の自慢話などではなく、ましてや年寄りの説教でもなかった。私にとって、大いなる励ましであり、甘やかな誘いだった。より広く、より自由な世界への誘いだった。私は見事にアジテートされた。

それからしばらくして、私は1冊のZINEをつくった。『家庭料理とわたし』とタイトルをつけ、普段つくって家族に食べさせている自分の手料理のレシピをまとめた。ほとんど自己流で、“料理のプロ”からしたら眉をひそめたくなる内容もあったと思う。それでも、あの店のハンバーグのおいしさを思い出すと「大丈夫」と思えた。

料理の世界は少なからず権威主義的なところがある。それは師弟関係を結ぶ料理人の道だけでなく、家のなかで食べられる“家庭料理”であっても同じかもしれない。

料理名の前に「◯◯先生の」がつくレシピは、味の保証であり、料理の上達のよすがになる。ときには、つくり手の自意識に関わることも。しかし私の料理は、そういった保証とは無縁のものが多かった。有名な先生方のレシピは、試しに色々つくってみたものの、どうしても我が家の生活に馴染まずそのまま忘れてしまう。結局、自分で編み出した料理ばかりが手元に残った。

だからといって我が家の料理が、料理と呼べないほどとは思えなかった。この料理をつくって、食べて、私は暮らしてきた。それをただ形にしようと思った。

レシピには、その料理にまつわるエピソードをエッセイにして添えた。有象無象のうちのひとりの自分語りなど、誰が読みたがるか皆目検討もつかなかったが、そのエピソード一つひとつが、私にとっては料理そのものと切っても切り離せないものだった。

あとから思い返せば、これが私の文筆活動のはじまりになった。「PUNK! The Revolution of Everyday Life」展のトークで、「パンクにおけるDIYの実践と、その魅力」を訊かれた野中は、「魅力というより、そうするしかないからしてるということですよね」と断りながらも、次のように答えた。

「物事を大きくしていくことや、育てていくことに面白さを感じる人もいるけど、個人的には、アイデアを出すことや、それが形になることに面白さを感じる。その一番最小の単位として、自分の手を動かしてみたり、人に伝えてみたりということがDIYと呼べるのかもしれない。一番原初の、思いがけないものが出てきたり、ただ受け身な消費者でいるのではない、自分が主体になりうると感じることがパンクであり、DIYのいいところだと思う」

きっと私は、あの店のハンバーグの味から、店主の柔らかな眼差しから、DIYの実践の可能性がなんたるかを教えてもらっていたのだと思う。本展やこのトークイベントが、誰かにとっての励ましや、より広く自由な世界への誘いになることを願ってやまない。

梶谷いこ / Iqco Kajitani

1985年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて、会社勤めの傍ら2015年頃より文筆活動を開始。2020年、誠光社より『恥ずかしい料理』(写真:平野愛)を刊行。雑誌『群像』(講談社)、『Meets Regional』(京阪神エルマガジン社)等にエッセイを寄稿。誠光社 編集室「和田夏十の言葉」、AVE | CORNER PRINTING Reviewにて連載中。

“PUNK! The Revolution of Everyday Life ” OSAKA

会期:2022年3月4日(金)〜8日(火)

会場:エル・おおさか 第一ギャラリー

企画(キュレーション):川上幸之介

主催:岩橋直哉 和倉孝会

協賛:モトヤユナイテッド株式会社

協力:ゲリラガールズ研究会“パンクガールズ”

日時:3月6日(日)19:00~20:30

会場:エル・おおさか 第一ギャラリー(定員30名)、Online ZOOM Meeting(定員50名)

登壇:野中モモ