大阪に新たな現代美術スポットが誕生した。名称はSUCHSIZE(サッチサイズ)という。アーティストが自主的に運営するアーティスト・ラン・スペースで、大阪を拠点にTRA-TRAVELなどのアート活動を活発に展開するYukawa-Nakayasuと作家の松田壯統が中心となり、今年の7月に大阪の西成区にオープン。その最初の展覧会として、黒瀬正剛、松田壯統、Yukawa-Nakayasuによるグループ展「Dance in HANGESHO」が開催された。

SUCHSIZEはドイツ語のような字面だが、英語のSuchとSizeを組み合わせた造語だ。Suchは「そのような」という意味になるが、言葉としてはSuchnessからとったという。図録に掲載されたテキストによればSuchnessを「森羅万象」としているが、物事のありのままの本質を意味する仏教用語の「真如」(しんにょ)の英訳でもある。とは言え文字通りSuchとsizeを組み合わせた「そのようなサイズ」としてみると、暗黙の了解のもとで何かが共有され顕在化してくる状況が想起され、興味深い。シンプルな言い回しであるが、その視点が宿す不確実性とある種の期待感は、これからこの場所で活動を展開していくアーティストたちの視野に映るアートの景色を表しているように思えた。

はじめて訪れた人は、おそらくその場所性と空間のつくりに少なからず驚くだろう。場所は飛田新地に続く路地沿いにあり、アートならではの社会的地層を貫いて芸術を届ける突破力をまざまざと実感させられる。作品が展示された空間は、「空間」でありながら閉じられていない。上部は天井が外され吹き抜けとなっていて、2階部分の壁面に展示されている作品を頭上の梁ごしに眺めることができる。しかし、2階へ上がる観客の導線は用意されていない。ただ下から眺めるだけである。空間の正面の壁はぽっかりと開いていて、奥の部屋との境目に腰高のスチールのバーが仕切りとして設えられている。そこには作業デスクやキッチンがあり、スタッフルームの装いだ。単に開放的であるだけでなく、展示スペースという文脈に別の意味を持ち込もうとする意図を感じた。それが、図録で語られている「オープンアートラボ」としての様相ということなのか。

このスペースは決して利益を生むものではない。アーティストが自らの芸術と社会の接点を生み出すためにつくったものだ。だから物件の入手や施工にかけたコストを回収する収益が上がるわけでもなく、必然的に低コスト志向、つまりDIY工事でのリノベとなる。出来上がるスペースはコストと意匠性との折り合いの産物となるが、とは言え日常的に作品の額を自作し立体造作を手がけるアーティストであれば、サラリーマンがYouTubeを見ながら行うDIYとは生産性のレベルが格段に違う。そこに、全国に膨大に存在する空き家を利用し、既存のアートマーケットに依存しないアーティストの新たな生態系を生み出すとっかかりはないものか。そんなことも考えさせられた。

図録の様態にも驚いた。無料で利用できるオンラインのデザインツール「Canva」が提供するデジタルポートフォリオ機能を使ってつくられている。観客は展示室の入口にあるQRコードをスマホで読み込めば手元で簡単に図録が閲覧できる。そうした機動性の高さは、限られたコストで最大の効果を生み出すこのプロジェクトの根幹に関わる部分でもある。図録をダウンロードしてはじめて、本展のタイトルが「Dance in HANGESHO」であることに気がついた。HANGESHO、つまり「半夏生」は、節分、彼岸、土用などと並んで日本の季節の節目を表す「雑節」のひとつで、夏至から数えて11日目にあたる7月1日(年によっては2日)から七夕までの5日間の時期を指す。半夏生までには田植えは終えておくものとされ、農耕の伝統文化と密接な関わりがある。図録のテキストでは、社会生物学者の福岡伸一が唱える「動的平衡」の概念への言及がなされ、テキストによれば、それは「地球と人が粒子レベルで常にバランスをとりながら循環し続けていること」としている。「粒子レベル」とは、人と地球の循環の平衡を保つ上で意識すべき物質性のことか。それは人の生命を支える農耕、あるいは芸術を含めた人と自然との持続可能な関係を、農作物や芸術作品を介した物質の循環によって保つことを説いているように読めた。

その上で、初回となる本展のテーマは「気の表現から見た山水画」ということである。「気」とは何を意味するのか。テキストによれば「気」とは山水に宿る森羅万象のエネルギーであり、山水画とはその「気」の表象の芸術であるという。これにはおそらく多様な解釈が可能であろうが、意味するものは人が自然と関わる芸術活動において、精神性をはらんだ何か「霊的」な要素の介在を想定しているように感じた。芸術が、コミュニケーションとして他者の内部に「感動」という超論理的な作用を及ぼすものであれば、それを生じさせるものを包括的に「気」と呼んでおそらく支障はないだろう。とは言え全体として、地球規模のマクロな視点から、作品を構成する素材や粒子を意識したミクロな視点の双方をダイナミックに包含する思考の在りようこそが、本展およびこのプロジェクトが意図としたものであったように思う。

黒瀬正剛の作品は、下地として幾重にも色の層が施された紙の上に、書道で用いられる筆を使い、書のような動きとリズムによってさまざまな線を躍動的に描いた抽象的な作品である。しかしながら、画家の心象や自然などからインスパイアされた対象を画面に定着させる抽象画とは違い、線描を描く行為を純化し、その純化された行為自体を表象したもののように感じた。書や陶芸の絵つけに近い。思念やイメージを画面に呼び寄せて再現するのではなく、筆と画面が出会う瞬間の一期一会にすべてを託し、流れに身をまかせて描画を決定していく。描かれた一つひとつの線の軌跡が、次の線の起点となり、新たな線を生み出す。その淀みない連続性は、画面と対峙する画家の極度の集中の賜物であろう。その緊張感が、この作品を見ることのひとつの意味となっている。確かにそれを「気」の表現ととらえることは可能だ。本展のメインビジュアルとなった2点組の作品は、赤みがかった幅広い線が、リズミカルに回転を繰り返しながら踊るように画面を覆う。パネル側面の余白にも線が続き、描画の動きに空間的な要素が加わってほかの作品とは別の様相を示していた。そこに今後の新たな展開の可能性を感じた。

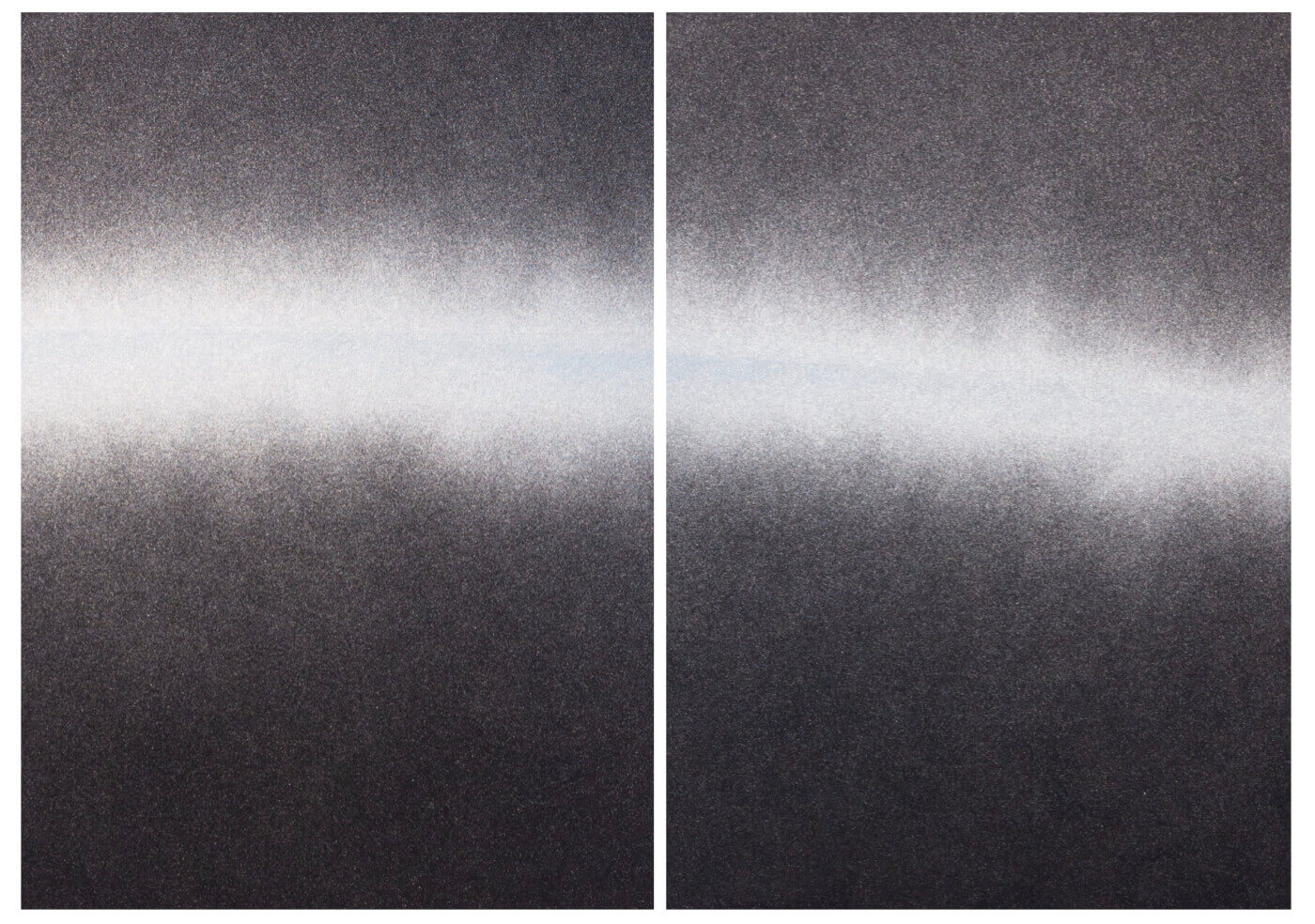

松田壯統の作品は、意外にもドローイングの作品であった。これまで松田は、阪神淡路大震災で崩壊した自宅と対峙した際の自身の記憶や、亡くなった母へ捧げるオマージュとしての心情など、非常に個人的な経験をもとに作品をつくってきた。その内省的な記憶や経験を取り出して作品として世に問うとき、彼は、天空の太陽の運行や歴史に堆積する時間といったこの世を成立させる根源的な普遍性を参照する。その個人的な記憶と普遍性をつなぐ装置として、割れた鏡や古びた宗教画など美しさの強度を備えたモノで構成したインスタレーション作品を手がけてきた。今回松田が見せたのは、太陽を描いたドローイングだ。松田は2017年に、アイルランドにある5000年前に造られたロッククルー古墳を訪れ、そこで春分・秋分の日のみ朝日が奥の壁に届くように計算された洞窟のなかで、実際にそこに差し込んだ太陽の光を見た。「天候条件により数年に1回しか見れない現象、太陽の光が少しのあいだ洞窟の奥を照らす希少な瞬間。立ち会えた人の喜びや幸せの感覚、太陽や天体の動きを感じる事ができた事を、生きていく力の源として認識した」。そのときの経験を、松田は図録にこう寄せている。

本展で松田は数点のドローイングを展示しているが、その中でも太陽のフレアが白く輝く弧となって2枚組の画面の黒い空間を横に貫く作品《the sunlight 14 Jan 2024》が特に印象に残った。宇宙空間を思わせる黒い背景に際立つ粒子は、アルミニウムが混ざった塗料を画面に吹きつけたものだ。その鉱物質の黒が、単に画面を横切るだけの白い粒子の群に特別な意味を持たせているように感じた。その白く輝く弧は、視覚の残像効果によって、作品の外側の壁面にも延びていく。物理の法則に司られた太陽や天体の運行は人知を超えて、ありのままの状態でそこに存在するのみである。そこに向けられる認識は、まさに「真如」、Suchnessの領域の問題だ。そうしたことを私たちに想起させるのは、この作品に備わるイメージの強度であろう。

Yukawa-Nakayasuは、自身が2020年から取り組んでいる「Crystalline Painting」(結晶ペインティング)の作品を見せている。結晶ペインティングとは、ガラスなどの表面に有機物の溶液を塗布し、それが空気中の水分などと反応して生成する結晶によって描く絵画である。Yukawa-Nakayasuが研究を重ね独自に編み出した技法で、筆で溶液を塗る量や塗り重ねのタイミングなどを調整しながら結晶化をコントロールしていく。自然と作為との折り合いを探りながら、最終的に作品として形にしていく行為であり、まさにこの展覧会が目指す「動的平衡」の実践とも言うべきものだ。

これまでの結晶ペインティングは、自然の成り行きにまかせて生じた結晶の抽象的な様態をそのまま生かした作品であった。しかし、今回の作品では人物の顔が結晶に埋もれるような形で画面から浮かび上がる。溶液の塗り方で顔の輪郭など具象的な描き分けがされているのだ。人物はいずれも作家の夢のなかに出てきた知人であるという。それも複数の作品において同一の人物を同じ角度からデジャブのように繰り返し描いている。実体と不確実性の狭間にある夢を、あえて結晶の生成というもうひとつ別の不確実性に委ねる意図は何か。結晶の生成はどれひとつとして同じ様態にならず、白く結実した有機物が生み出す多元的でパラレルな結晶の森のなかで、あるひとりの人間の脳内に生じた人物のイメージを、定点観測的に表現し続ける行為。それは私たちに、農耕であれ芸術であれ、人間は何らかの意志と作為をもって不確実な森羅万象と対峙する定めにあることを端的に伝えるものなのか。人物の顔の輪郭を形づくろうとする作家の作為は、見るからにこぼれ落ちそうな儚く壊れやすい結晶を前にして、もがき、葛藤しているようでもある。

この不確かな状況を前に、自問と葛藤を繰り返し、しかしそれでも前に進むことを厳しく自らに課すこと。アートがもたらす意味や価値にまとわりつく不確実性は、すでに未来にも深く浸透している。しかしその未来に向かって前進するモーメントは、この地球の循環のバランスを未来に向けて保持していくことと同じく、間違いなくひとつの希望によって支えられている。それは、アーティストとしての意志と作為をもってアートの価値を世に問いていくことに意味があると信じる希望である。SUCHSIZEはそうしたミッションを背負って出発したのだと、期待を込めて思いたい。芸術的な価値が貨幣価値としてペイしないこの資本主義経済のなかで、それは決して楽ではないはずだ。だが他者が成せない意味を生み出すことができる。なぜなら彼らは、アーティストであるからだ。

大島賛都 / Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

会期:2024年7月5日(金)〜8月31日(土)のうちの月・金・土曜(計21日間)

※ART OSAKAにあわせて、7月21日(日) は臨時オープン会場:SUCHSIZE

時間:13:00〜18:00

料金:入場無料 ※予約不要

出展作家:黒瀬正剛、松田壯統、Yukawa-Nakayasu

主催:SUCHSIZE