大阪で毎年夏に開催されている現代美術のアートフェア「ART OSAKA」が、2024年7月、昨年に引き続き中之島の大阪中央公会堂と北加賀屋にある名村造船所跡地などを会場に開催された。炎天下のうだるような日差しのなか、時間に追われるように各会場を渡り歩き、「作品を味わうのはスマホで撮った写真を後で確認すればいいか」と、とりあえず視覚に収める作品数の“出来高”を増やしていく。そんなとき、何気なく立ち寄った北加賀屋のオルタナティブ・スペース「千鳥文化」で開催されていた天野祐子の個展「We hold the shells and discuss.」を見て、そうした軽薄な切迫感とは真逆とも言うべき、作品が喚起する時間の意味について考えさせられることとなった。

天野の個展の会場には、通常の展覧会とはかなり異質な時間が流れていた。他人の経験が意識のなかに入り込んでくることで、時間がゆっくりと微睡(まどろ)みはじめるような感覚である。会場の一方の壁全体が、白い画用紙の上に写真や手書きのテキストを複雑に錯綜させ、それらの関係性を示唆するダイアグラムの線とともに配置した、横3メートルを超える大きな作品で占められていた。《同時に存在するということ》と題されたこの作品は、昨年、上野の森美術館で開催された若手作家の登竜門的な展覧会「VOCA展」に出品されたもので、今回の個展は、この作品を中心に構成されたと言ってよいだろう。

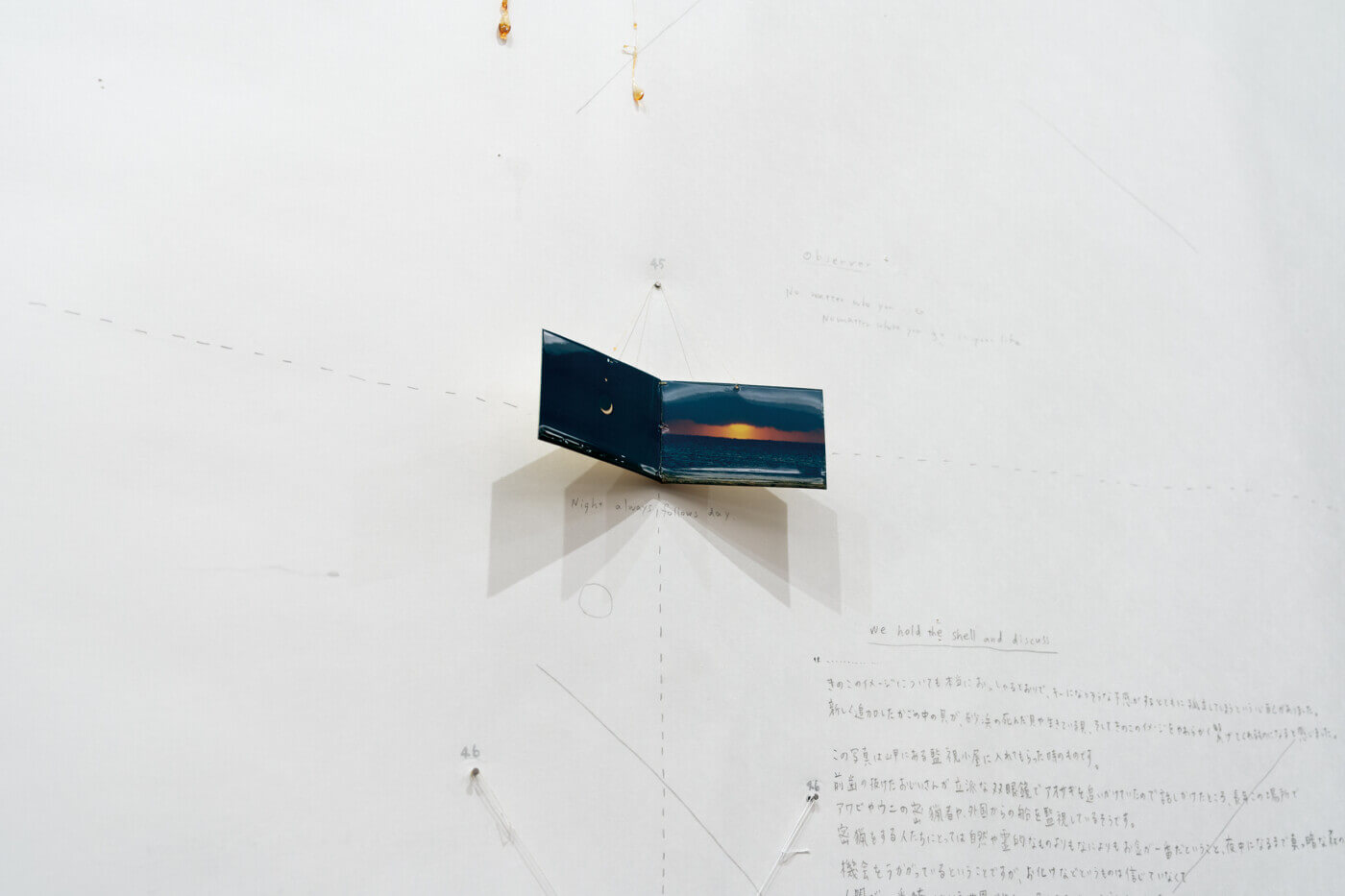

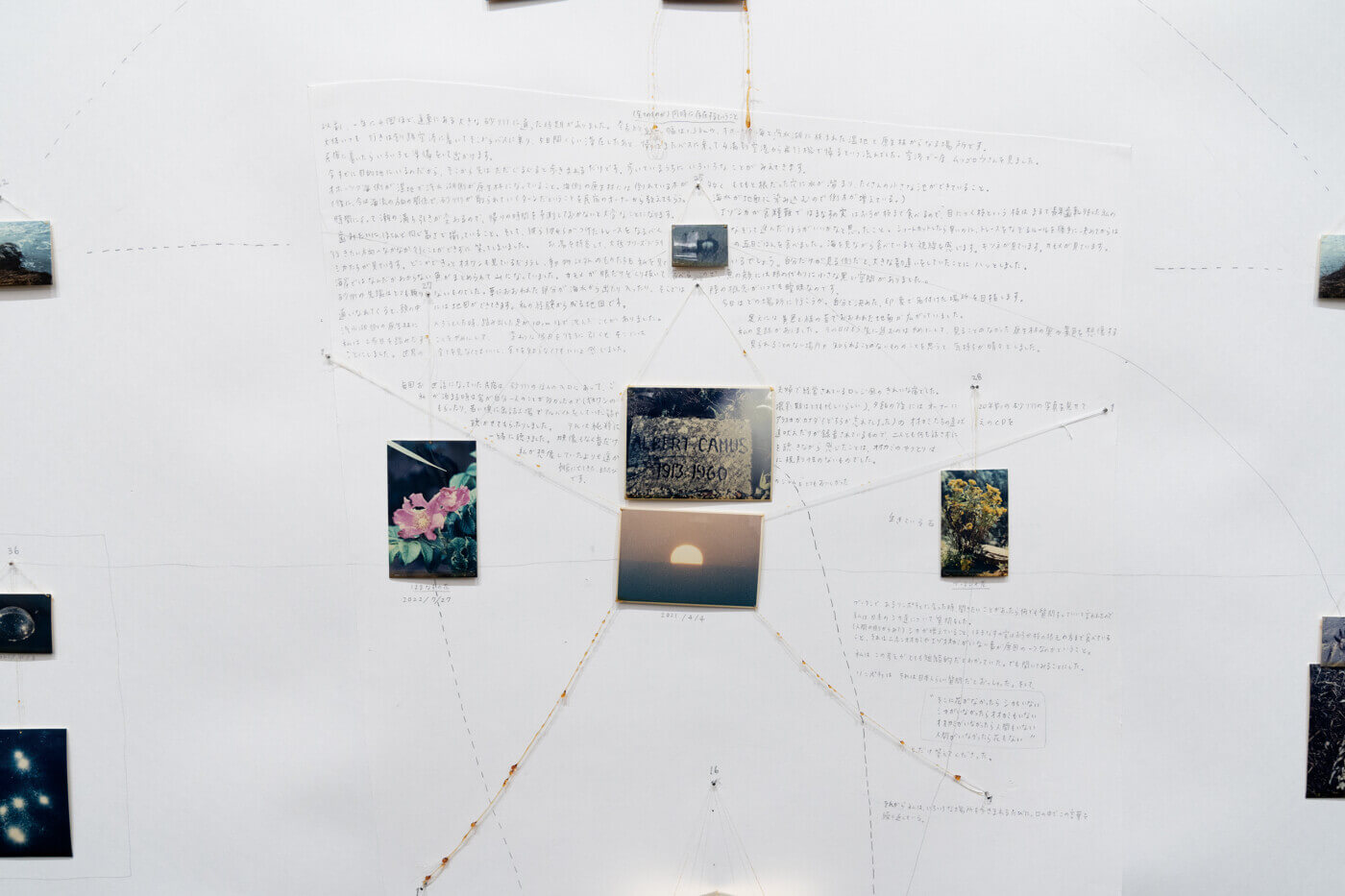

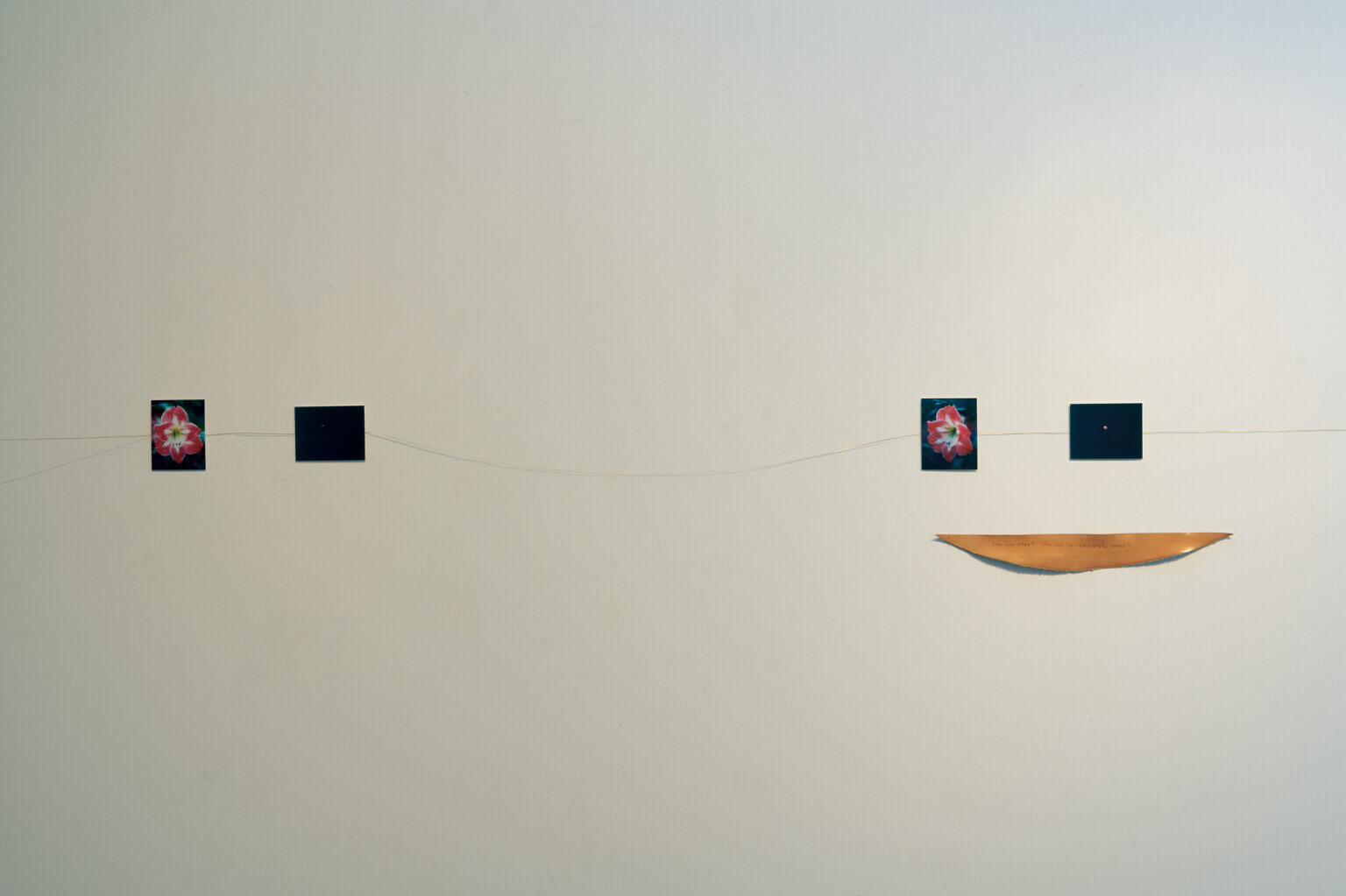

猛禽が横に大きく羽を広げたようにも見えるその白い紙の画面は、さまざまな形状の画用紙を糊で貼り合わせたコラージュとなっていて、貼り付けられた紙の部分が何かしらの意味の在りかを示しているように思えた。いや、正しくは、意味の塊を時間のなかに置き戻す“行為”ととらえるべきかもしれない。貼り合わされた紙の継ぎ目はほとんど目立たない。そこには、手のひらに納まるくらいに小さな写真が、ある場所では祭壇画のように、また別の場所では近接する写真間の微細な関係性を浮かび上がらせるかのような意味を帯びて配置されている。それらは画面に直接貼られずに、写真に取りつけた細い糸からぶらさがり、画面上で宙吊りとなっている。

置物のように留まる猛禽、3つに連なる月、テーブルに置かれた果物、水平線に沈みゆく太陽、書籍の表紙、ハマナスの花、異国の地の岩石、石像、貝殻、燃える火、ハゲワシ、見知らぬ男、奇妙に折れ曲がった樹木の枝……。それらの写真は、吊り下げる糸とともに、漆の樹脂に似た自然由来の樹脂であるカシュー塗料に浸され、硬化し、記憶の断片となる。表面を覆う樹脂の被膜は、あらゆる色を後退させ、そこにあった時間を無効にする。すべてが、等価となり、その由来も、地域も、歴史も、文脈も、天野の作品の表面において固有性が一度奪われたような形となる。

天野は、配置された写真の合間にある余白のところどころに、鉛筆による手書きの文章を書き込む。それらは過去の記憶のなかからふっと浮かび上がった思い出をそのまま書き綴ったかのような、内省的な意識の自然な振る舞いであることを感じさせるものだ。

セルビア共和国ズレニャニンの教会の前。自転車からおりたおじさんに手垢でよごれた、くもった小さなガラスをわたされて、「ほら、月が3つに見えるだろう。そういう時は何かが起るんだ」というような事を言われた。そのガラス越しに昼間の白い、消えそうな月をみたけれど、私にはとうとう3つの月をみることはできなかった。【1】

汽水湖側の原生林に入ろうとしたとき、踏み出した足が10cmほど沈んだことがありました。足元には黄色と緑の苔でおおわれた地面が広がっていました。私は2歩目を踏み出すことをやめにして、変わりに1歩目を後ろに引くとそこには私の足跡がありました。その日はもう先に進むのはやめにして、見ることのなかった原生林の奥の景色を想像することにしました。世界の全てを見なくてもいいし、全てを知らなくてもいいと感じました。【2】

彼女は、世界の感受者として、旅をする。異国からの旅人としてセルビアの洞窟に入り、北海道の湿原やオホーツク海に面する汽水湖周辺の原生林を歩き、またブータンでは僧侶にシカによる食害について尋ねる。「私は、ある一つの事象に付与された意味が、長い時間または一瞬にして変化するということに強い関心を持っています」【3】。天野は、自身の制作についてこう書き記している。「事象に付与された意味」とは、異国で出会った人物の会話であれ、原生林を歩いた経験であれ、それは事象に付随する意味ではなく、事象を観察する者がそれぞれの観察者の内面において抱く意味にほかならない。それが観察する主体の主観から逃れることができないがゆえに、その意味は、永遠に不安定な存在となる。

私たちが経験したことは、記憶となり、しばらくは私たちの内部に留まり続ける。その経験の記憶は、仮にそれが起こった際の物理的な状況を喚起するにせよ、結局は形や時間を伴わない“思念”に過ぎない。しかし、私たちはその記憶を現在の文脈に呼び寄せることができる。呼び寄せた記憶に、違う光を当て、それを別の文脈に置き直してみることもできる。私たちはそのようにして過去の記憶を反駁し、咀嚼し、またそこに意味を発見することもある。

天野の場合、記憶を呼び戻し、そこに現在の意識を重ね、またほかの記憶と時空を捩じるようにして結びつけることで、記憶に意味が生まれ、その意味に豊穣さが増していく。彼女はさらに、その記憶が時間を遡って過去に接続することで、さらに慈しむべき美しい存在となっていくことを知っている。彼女は経験する。北海道の手づかずの原生林一本一本に宿る、自然の摂理とその脅威を垣間見る瞬間を。あるいは異国の地で見知らぬ人からなされた、警句なのか妄想なのか判別しがたくもお伽話のような声かけを。そして何よりも、彼女は知っている。世界の些細な揺らぎや変化に対して驚き、感応した経験を持続させる記憶にこそ、生の輝きがあるのだと。

であるからこそ、コラージュが重要な意味をもつのだ。人の主観に生じる不確かな記憶を、いくつもの層にして重ね合わせ、切り取り、別の意味へと接続させること。なぜならそれが、おそらく私たちが世界を感じ取る振る舞いの正しい描写だからだ。画面をよく見ると書き込みが消しゴムで消されたままの箇所がある。記憶が、上書きと消去と、付け足しの行為であることを示しているかのようだ。カシュー塗料を塗布されたイメージは、固有性が薄められ、薄暮のなかで人々の顔が識別しにくくなるのに似て、ノスタルジックな装いによる均一性の下、それぞれが互換性を帯びて接続されやすくなる。言うまでもなく、私たちの意識は、多種多様な記憶の集積であり、それがコラージュのように併置され、重ねられることで、関係性が生まれ、人の生が紡がれていく。

私たちは彼女の作品を前にして、そこに何を見るのか。その大きな画面に書き込まれた文字は、とても小さく、また文章の量もかなり多い。作品の表面に顔を近づけ、そこにつづられたテキストが喚起する世界へと自らを没入させない限り、この作品の意味は決して立ち上がってこない。そこにあるのは、作家が、思考と咀嚼の過程において、自分の記憶をたどりその記憶が生成したときに立ち返っていく時間だ。そしてそこに立ち会う私たちは、彼女の芸術がもたらす意味を感じ取る。それは“美しさ”と言っていい。そのとき、私たちのなかに作家の時間が入り込み、別の新たな時間が流れはじめる。作家が経験した驚き、発見、思考に触れて、自分の時間が変性していくのだ。そして私たちのまわりに、ある種のサンクチュアリのような場が形成される。コラージュである作品が、私たちの意識とつながり、私たちが作品のなかに取り込まれていくような感覚である。能動的な態度が求められることによって、意識の対話が生まれると言ってもいいだろう。

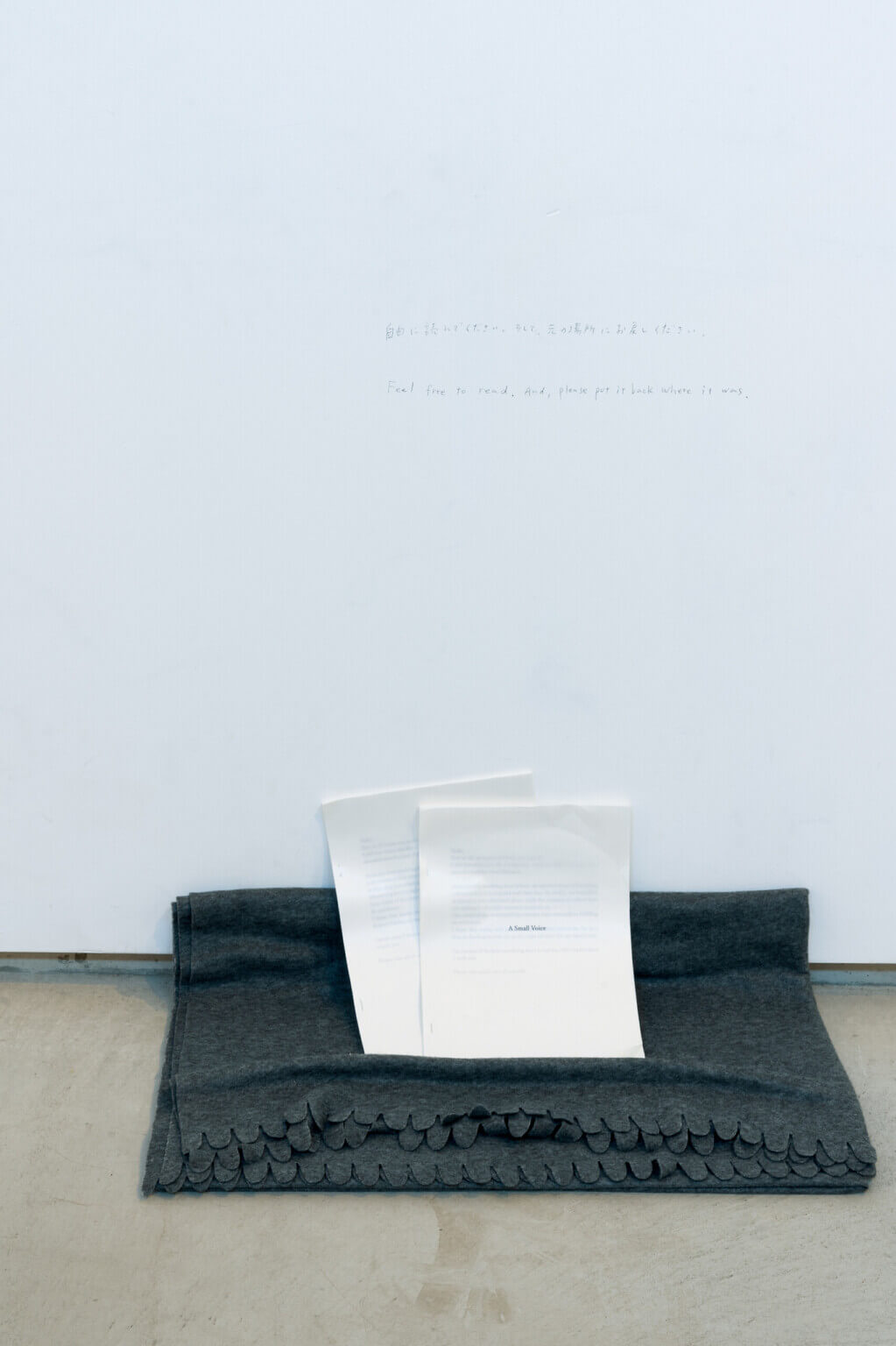

もうひとつ、本展に新作として展示された《A Small Voice》と題された作品についても述べておきたい。2人の人物の間でやりとりされたメールの文面と、そのテキストの一部を表面に転写した皮革のオブジェから成るインスタレーション作品である。これはメールの文通でやりとりされた2人の人物による相手を思いやる気持ちの交換から立ち上がる、ある種の“思念空間”を主題としたもので、作品の入り口は、会場に用意された冊子に収められたテキストとなる。さほど長いものではないが、数ページにわたる英語と日本語訳によるメールのやりとりを読まない限り、作品の内容にはたどり着けない。ここでも鑑賞者の能動的な関わりが要求される。

テキストの内容となるメールのやりとりから、1人はミサイル攻撃などによる激しい戦闘にさらされた紛争地帯に住み、もう1人はそうした紛争とは関係のない穏やかな日常を過ごしていることが読み取れる。具体的な固有名詞に触れられていないため、この紛争地帯が架空のものなのか、それともウクライナやガザなどの現実の紛争に言及しているのかは判別しがたい。その判断は、鑑賞者に委ねられている。2人の文通のやりとりでは、紛争地帯に住む人物が日々の惨状や窮状を嘆きや怒りとともに報告し、それに対しもう1人が、何もできない無力さを吐露しつつ、相手の救いとなりそうな言葉を見つけて投げかけるかたちとなる。最後は、安全な暮らしを送る方が、相手の父親が馬の世話を仕事としていたことに触れ、角砂糖を馬にあげていたことをよく思い出すと伝える。そして相手が、父親は体調を崩してもう馬に関わる仕事はしていないこと、この場所が完全さからほど遠い状態にあることを伝え、やりとりが終わる。会場の一角には、これらの一部のテキストが打刻された皮革の切れ端がオブジェとして床に並べられ、文中で触れられる馬との関連が示唆される。

作品のタイトルは2人のやりとりを意味する「Small Voices」ではなく「A Small Voice」と単数扱いになっており、具体的な事象についての言及よりむしろ、普遍的なテーマを扱おうとしていることがうかがえる。ここでも浮かび上がるのは、経験・記憶・時間をつなぐ関係性の不確かさであり、その不確かゆえのイマジネーションの拡張性である。しかしそこには、上述のコラージュ作品《同時に存在するということ》とは別種類の危うさとして、その裏側に恣意的な操作に対する脆弱性を指摘することができるかもしれない。ここでことさらに言うまでもなく、そうした恣意的な情報操作は私たちの無関心を前提に成立する。

本展につけられた謎めいたタイトル「We hold the shells and discuss.」(私たちは貝殻を手に取って話し合う)は何を意味するのか? 「Shell」という言葉には、天野が偶然海岸で見つけた貝殻と、迫撃砲の砲弾という2つの意味が重ねられているのだろうか? おそらくその意図は、解釈を宙吊りのままにさせておくことにあるのだろう。

すべては鑑賞者が、目の前の作品とどう“関わろうとするか”という選択の問題である。芸術が表現者と鑑賞者との間の相互的な“交感”として成立するならば、天野の作品は、その問題を前景化する。なぜなら、彼女の作品が私たちに求めるものは、鑑賞を理知的な理解を得るための行為とする一般的な態度とは、本質的に異なるからだ。

【1】天野祐子《同時に存在するということ》(2023年)に記載されたテキストの一部

【2】同上

【3】千鳥文化Webサイト アーカイブ/天野祐子 個展 『We hold the shells and discuss.』ARTIST STATEMENTより

大島賛都 / Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

天野祐子「We hold the shells and discuss.」

会期:2024年7月6日(土)〜29日(月)

時間:11:30〜18:00

場所:千鳥文化ホール

定休:火・水曜

料金:無料