気がついたらモンゴルの雄大な草原に立っていた。

と書きはじめるととてもドラマチックに聞こえるが、実際はそんな映画のような話ではなく、ただ急に思い立ってモンゴル行きのチケットを取ってしまい、親切な人たちに助けられたり迷惑をかけたりしながら、なんとかたどり着くことができただけだ。

そもそもなぜモンゴルなのか。2022年3月に、国立民族学博物館で、日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念特別展「邂逅する写真たち——モンゴルの100年前と今」が開催された。そのレポートをpaperCで書かせてもらったことがきっかけだった。

展示では、100年前に草原で遊牧生活をしていた人々の姿と、時代の変遷により遊牧をやめ、現代の都市で問題を抱えながらも、独自の文化のなかで生きるモンゴルの人々の生活が対比されていた。僕自身も、建築の内と外の関係性をテーマに写真集をつくったことがある。だからこそ、その手法と過去と今がつながっていく構成に共感するとともに、それまで知らなかったモンゴルの今への理解が深められる感覚があった。普段から、建築に関係するまちや人の生活などにも興味があったので、展示を振り返りつつも、さらに自分なりに調べながら記事をまとめた。

しかしモンゴルについて、さもわかったかのように書いて終わらせてもいいのだろうか。この気持ちや考えていることが身に残っている間に、モンゴルの実際の風景を見てもう少し自分事にしなければと、書き終わってすぐに、現地へ行くことを決めたのだった。

と言っても、無計画なもので、その時点でモンゴルへ発つまであと1週間。正直どうしたらいいかわからなかった。観光したいわけではなく、今の自然なモンゴルの風景に出会いたい。

そんな状態で途方に暮れていたとき、僕と同世代の人がモンゴルで会社を運営しているという記事を見つけた。川田さんという方で、モンゴルの環境問題について情報を発信したり、職人の仕事をつくる取り組みなどをしているようだ。「この人なら」と思い切ってSNSで連絡を取ってみると、快く相談に乗ってくださった。これは一番大きな出来事かもしれない。聞くと、“モンゴルに来た日本人に嫌な思いをしてほしくない”という想いから、よく旅行者のアテンドをしていたらしいのだが、ちょうど日本に帰国する直前だった。タイミングとしても奇跡的に、僕のわがままな無理難題にご協力いただけたわけだ。日本語を話せる従業員の方を紹介してくださるなど、今回の旅はこの方がいなければ成り立たなかったであろう。

まず空港に着くと、紹介してもらったモンゴル人のメグさんが迎えてくれた。一緒に車で草原の一本道を走り、首都のウランバートルへ向かう。都市に近づくにつれ、秋の緑が褪せてきた大地を歩む動物たちは、徐々に建物や車へと変わっていった。

そしてさっそく、展示でも見た、モンゴルの社会問題にもなっている渋滞に遭遇した。クラクションが鳴り響くなか、どの車の窓にも何か数字が書かれたメモが貼ってあることに気がついた。メグさんに尋ねると、車の数が多く駐車場がうまく整備されておらず、どこでも覆い被さるように駐車されているため、いつでも運転手を呼び出して車が出せるように電話番号を貼っているらしい。

目的の中心地に到着して、初日はメグさんのこれまでや、モンゴルの気になるあれこれを聞きながらまちを少し歩いた。案内をしてくれたメグさんは20代の女性で、日本への留学経験から、若い人への教育や文化の見直しが経済成長に必要だと考えていて、これからのモンゴルについてとても意識が高い方だった。

はがれた壁や穴の空いた道路、即席の露天商。バスケコートで試合をしている子どもたちの背景には、社会主義時代に建てられた集合住宅群がある。はじめてのモンゴルの風景は、メグさんの話とともに自然と入ってきて、展示物でしかなかったものごとが目の前で現実となった。

2日目は、気のいい日本語の上手なラブジャさんに「ゲル地区」を案内してもらうことになった。川田さんの所属する会社を辞め、今はモンゴルで日本語学校を経営している。

ゲル地区とは、多くの遊牧民が都市に移住したものの、社会主義時代に建てられた集合住宅では足りず、都市周辺に1区画平均500㎡の土地が与えられたことでできた、簡易的な母屋とゲル(移動式住居)による居住区だ。冬のモンゴルは氷点下40度を下回る寒さで、耐えきれずに多くが遊牧をやめ、便利で暖かい都市生活に移行しているのだという。展示を通して、水やガスなどのインフラがないなど多くの問題があることは知っていたが、日本でもこういったゆるやかな敷地の使い方が参考にならないかと思い、一番訪ねてみたかった場所だった。

現地に着いて驚いたのは、このゲル地区が都市の中心部から距離が近かったことと、想像以上に広大だったことだ。展示を観たときは、貧困地域の印象があったが、ラブジャさん曰く、一概にゲル地区の人のすべてが貧困というわけではなく、日本で言う郊外の住宅地に近い感覚もあるそうだ。とはいえ、よそ者が勝手にうろうろしていれば、不快に思われることもあるとのことで、気をつけながら区域を歩かせてもらった。

敷地や家の様子も気になり、ラブジャさんに拝見できないか相談したところ、お知り合いの家にお邪魔させていただけることになった。実際に敷地内に入ってみると、やはり余裕を感じる広さがある。お知り合いの方は区画を借り、ゲルを家の離れとして寝泊まりに使っていて、お子さんも公園で過ごすかのように遊んでいた。

家のなかには水道インフラがないこともあって、水回りがないシンプルな間取りだった。キッチンに蛇口やシンクはない。昔の日本の家のような汲取式便所も離れにあり、基本はくつろぐスペースと寝室の構成で、人が増えればゲルや母屋を拡張して調整する。また、どう効率よく部屋を暖めるかは各々の家で試行錯誤しているそうだ。

ちょうどお邪魔したお宅も、これからの冬支度で家の中心に暖炉を設置するため、DIYで壁を抜く準備をしているところだった。自分たちで自由に考えながら暮らしている姿は、遊牧時代から続く生活の姿勢にも感じた。

しかし、インフラがないという問題は大きい。今ではだいぶ改善されてきているが、寒さを凌ぐためにタイヤや石炭などさまざまな物を燃やした結果、都市が大気汚染で覆われて数メートル先が見えなくなるほどだそうだ。その灰やゴミが堆積して文字どおり山となって、そこに住む人もいる。都市単位で取り組むべき課題が続いているのだ。

その日の夜に、はじめて川田さんとお会いできた。一緒に馬肉鍋を食べながら次の日の計画を立てていると、「草原でゲルキャンプに泊まらないか」と提案された。

展示で見た現代の草原は観光地化されたイメージだったので、今回はまちなかだけを散策しようと思っていた。しかし川田さんから、ゲルキャンプはレジャーの側面だけではなく、残り少ない遊牧民の人たちの安全を守る役割をもっていて、現代の遊牧スタイルのひとつとなっている、と教えてもらった。確かにモンゴルにまで来て、目の前にある草原を体験しないのももったいないなと思い、1日だけ泊まることにした。

そして翌日、川田さんと、日本語が上手で物腰の柔らかいハリナさんと3人で、首都から比較的近くにあるオユンさんのキャンプ場に宿泊することになった。オユンさんは社会主義体制下にあった1990年代、国から役職を与えられたことを機に来日して日本語を学び、退職後に日本人向けのゲルキャンプ場を設立した。都会の喧噪からまわりに何もない草原に着くと、静けさや自然の強さをより感じることができた。

まずは遊牧をしているところへ。羊や山羊の群れに入り、写真を撮らせてもらった。「はじめてで群れに警戒されずに入れる人はいない」とオユンさんに驚かれた。普段から存在感を消して撮影していることが生きたのだろうか……。

日中は動物が逃げてしまうため、日が出ている間は常に遊牧をしているのだそうだ。朝日とともに動き出し、日が沈むと帰路に着きゲルでの作業に移る。かつては馬に乗って遊牧をしていたが、馬は気分次第で走ってくれないこともあり、今では気分で走らないということがない、いつでも乗せてくれるバイクが重宝されている。

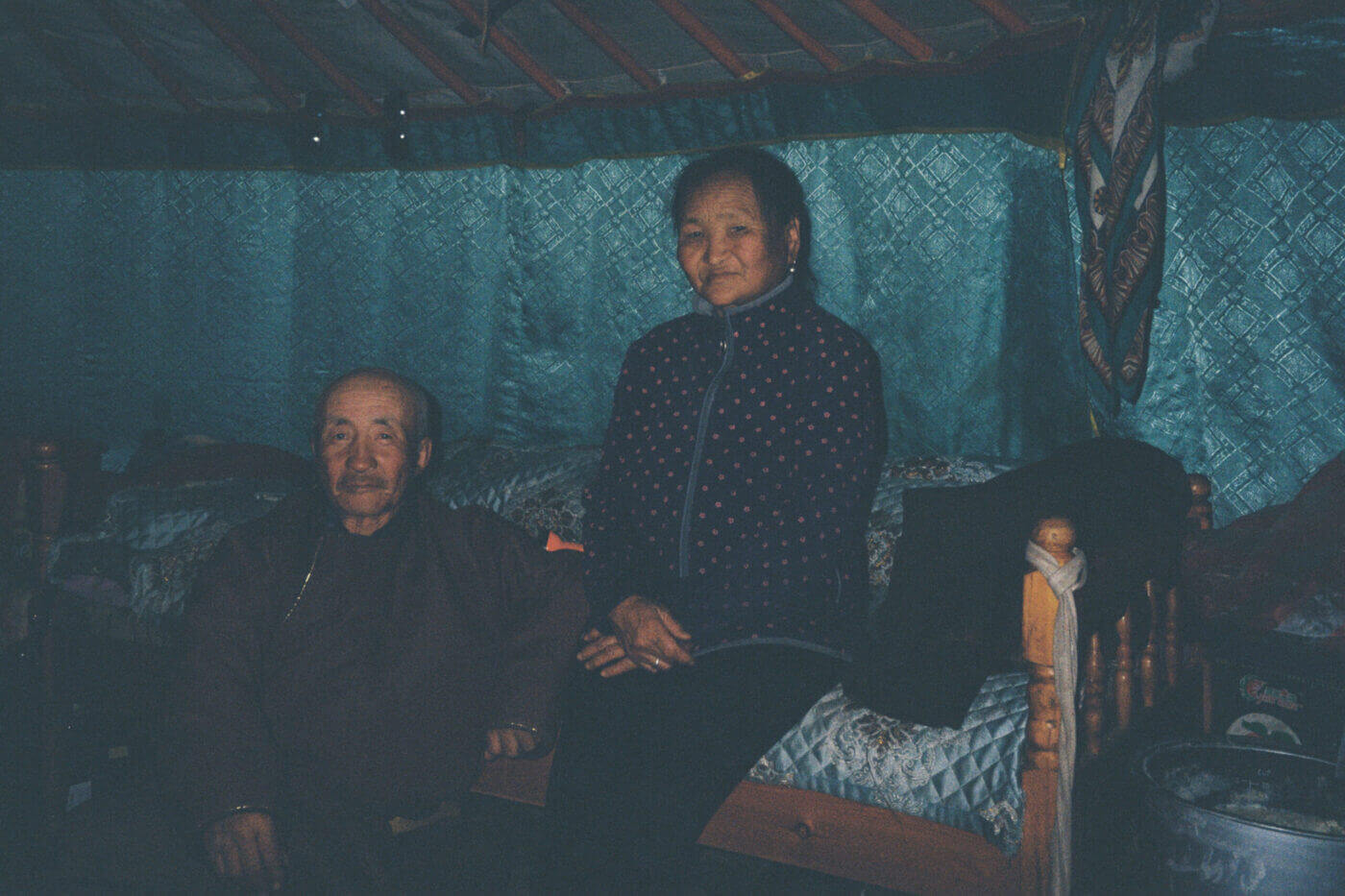

遊牧民のゲルにも赴いた。お邪魔できる時間は必然的にゲルに帰ってくる夜になった。ゲルのなかは自家発電によるテレビはあるが、基本的に暗かった。自家製の酸っぱい干したヨーグルトのようなお菓子をいただき、もてなしを受けた。暗くなって遊牧が終わってからも牛の乳を搾り、その乳を煮詰めて保存食をつくり夜の12時まで働き続け、また朝日とともに遊牧をはじめる。それを働く、仕事と呼んでいいのか。生きると働くがイコールであり、それはただすべきことをしているという切実さがあった。

夜はゲルで川田さんたちと火を囲み、お酒を飲みながら快晴の星空を眺めた。草原に来られて、まちだけでは知ることできなかったモンゴルの原点に少し触れられた気がした。当初、斜に構えてここに来ないつもりでいた自分が恥ずかしい。

昼間に川田さんに教えてもらったことで面白い話があった。モンゴルの人が草原に来て、レジャーとして何をするのかというと、遠近感がなく山なのか丘なのかもわからないが、数百メートル先の高いところをただ目指して行ってみよう、ということをするらしい。最初、それの何が面白いのだろう?と思ってしまった。しかし、レジャー(余暇)の本質はそういうことなのかもしれない、とも思った。自分もこの何もない草原で1日“何もしない”をしたらどうなるか試したくなり、もう1泊ゲルに泊まることにした。まちの喧噪に戻ることを考えたとき、草原の魅力に負けてしまった。そもそも来るつもりがなかった草原に、2泊することになるとは思いもよらなかった。

翌朝、川田さんたちを見送りひとり草原に残った。昨日遊牧をしているときに動物の骨が落ちているのが気になり、そのことをオユンさんに伝えると、「いい場所がある」と近くの高台にミゼットで連れて行ってくれた。そこは、一番大事にしていた馬が亡くなったときに、頭だけを持ってきて風葬する墓碑だった。

この高台があることで見えていなかったが、キャンプ場の先には草原がさらに続いていた。そして、草原に来て、はじめて池らしきものを見た。聞いてみると、地下の岩塩から吹き出した水で、動物たちを肥やすために摂取させる大事な塩分なのだそう。周辺に対象物がないので、どのくらいの大きさで、ここからどのくらいの距離があるのかわからなかったが、モンゴルの人の余暇の過ごし方に倣い、そこを目指すことにした。

しかし、上から見たときはすぐそこにあると思ったが、1時間ほど歩いても一向に池が現れる気配はない。何より、地平で見ると草が目隠しとなって、方角すらも合っているのか不安になってくる。

たびたび目にする山羊の骨や現代のゴミ。普段自分たちが生活している環境でこれらが見えなくなるのは、建物が覆い見えなくするからだ。一方で、ここには建物がないことで、距離が物を見えなくもさせる。歩いても変わらない景色が時間の感覚をも奪う。

日差しと風を受けながらさらに歩き続けていると、地面が柔らかくなる感触があった。そして、歩みを進めるうちに、光るものが見えた。ようやく池が姿を現したのだ。風になびく水面を眺めていると、後ろから牛の群れが列をなして近づいてきた。ぞろぞろと池に入っていき、塩水を飲むと脱糞をして通り過ぎていった。

また時間をかけてキャンプ場まで戻り、日が暮れるまで近くの草原の真ん中でビールを飲みながら時間が経つのを待った。

だが、その日の夜は、前日と打って変わって雨風が強く冷え込み、段々と気分が悪くなっていった。寒さと風で揺られるゲルの音で夜中に目覚め、寒気と吐き気に襲われた。朝まで嘔吐を繰り返しつつ、なんとか都心のホテルまで戻ったが、結局残りのモンゴル滞在をホテルで過ごすことになってしまった。

何か食べたものがあたったのかといろいろ思い返していると、ひとつ思い当たることがあった。草原でオユンさんが話した、「遊牧民は、日中遊牧をしている間は水すら摂らず、ゲルでのみ食事する」という言葉だ。おそらく、夕方に草原でビールを飲んだときに、何かしらの菌が入ってしまったのかもしれない。習慣一つひとつに意味があるのだと体で実感できた。この言葉はもう忘れることはないだろう。

今回行動した範囲は、モンゴルのなかでもほんのごく一部で、数日居たくらいでは、長く大きな歴史をもつモンゴルを知るには時間が足りなかったであろう。それでも、実際に来たからこそ見られた景色や現状は確かにあった。

滞在の後半は体調を崩してしまい、現地の力強さを感じると同時に、自分の繊細さや弱さも痛感した。予定していたけれどできなかったことも多く、悔しさの残る旅ではあったが、そんななかでも土地のスケール感に圧倒されたり、人々の強さを感じられる大きな体験となった。引き続き、まだ見ぬ地域や季節、これからの変化を追っていきたいと思う。今一度、川田さんをはじめ、モンゴルを案内してくださったみなさんに感謝の意を伝えたい。

大竹央祐 / Yosuke Ohtake

建築写真家。1989年大阪府豊中市生まれ。2013年京都工芸繊維大学を卒業。まちや文化、人の営みのなかに建築とのつながりを見出すために、写真を通して幅広い活動を模索している。

http://yosukeohtake.com/