建築写真家として、2021年に『Beyond Inn Out』という写真集を出版した。大阪市此花区にあるThe Blend Innという建築と、その周辺のまちなみの写真を見開きで左右に対比していくことで、建築とまち、建築の内と外の関係性をテーマに表現を試みた。建築家は設計・計画(デザイン)するとき、その場所で時間を過ごす人たちや周辺環境との結びつきを考え、空間を構成していく。それを表現するのが建築写真になるわけだが、空間のみを撮影し完結してしまうことに不十分さを感じ、建築の思考が内から外に延びていくように、そして内と外の間を想像してもらいたいという気持ちで、本書をまとめた経緯がある。

2022年3月17日(木)から5月31日(火)まで国立民族学博物館で開催していた、日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念特別展「邂逅する写真たちーーモンゴルの100年前と今」は、「100年間」と「今」を対比させている点で、この写真集の構造と似ているように感じられた。本稿では、展示内容とともに、その“対比”のあわいに見たものを自分なりに振り返ってみたいと思う。

国立民族学博物館は黒川紀章による設計で、展示空間の増設が想定されたメタボリズム建築。博物館だけではなく、民族学・文化人類学を中心とした学術機関も含まれており、その研究成果を展示している。ここに来ると、日本にいながら実際に海外を訪れて文化に触れたような不思議な感覚になる。モンゴルについても外交が樹立し研究が為されて50年の節目を迎え、今回はそれを記念した展示となる。

まず特別展示館の入り口を抜けると、100年前と現在のモンゴルのまちなみを写した写真が、対面するかたちで左右の壁に大パノラマで展示されていた。

向かって左側の壁面に広がるのは、山々を背にした100年前のモンゴルの聖なる宗教都市・ウルガ。壁には開口部があり、その奥の空間には、モンゴルが中国・ロシアとの関係のなかで揺れ動いてきた歴史を伝える写真や、諸外国からやってきた探検家が、山や自然、馬、人、衣装といった風俗・民俗を通して、モンゴル人の遊牧民としての姿をとらえた写真の数々が展示されていた。それは文化が邂逅した痕跡と言えるかもしれない。こちらを真っすぐに見つめる人々の目は、恐ろしいくらいに力強い。

特に印象的だったのは、ウルガの写真壁の中の展示空間に入ってすぐ現れる、活仏麾下の王侯貴族たちの写真だ。2022年現在から遡ると、100年前はおよそ1920年代にあたる。中国による統治からの独立と弾圧、後継者争いといった激動の時代を生きた彼らの姿は、厳しい自然のなかで、国を巡り生と死に直面してきたがゆえの猛々しさと威厳に満ち、その凄みは宗教的な美しさをも漂わせる。軍事指導や外交にあたったジャムスランギーン・ダムディンスレンのキャプションには、「1920年、中国で逮捕され、獄死。拷問のなかで立ったまま死亡したと伝えられる。」とある。壮絶な最期であることとともに、その死の背景に国の存在があることに息を呑んだ。

一方、向かって右側の壁面には、現代のモンゴルの首都・ウランバートルの風景が、100年前のウルガと同じように山々の前に広がっている。これらはモンゴルの写真家であるB.インジナーシによるものだ。剥き出しの大地に高層の建物群が並ぶ様相は、一見、かつて筆者自身も訪れたことのある北京郊外にも似ている。展示室を進むうちに、たまたま居合わせた学生らしき女性たちの「中国みたい」と話す声も聞こえ、ふとモンゴルらしさや中国らしさ、国のアイデンティティとはどこに顕在するのだろうか?という問いが頭をよぎった。これは、本展を考察する上でも大事な問いかもしれない。

もともとウルガであった都市が首都ウランバートルと名前を変えると、社会主義体制下に多くの集合住宅が建ちはじめ、モンゴルの人たちの生活も大きく変わった。世界の国々同様、人々の生活は近代化し、ライブやクラブで楽しむ若者などの姿が見られるように。今のモンゴルの人たちは、そうしたまちなみを日常的なイメージとして抱えながら暮らしている。

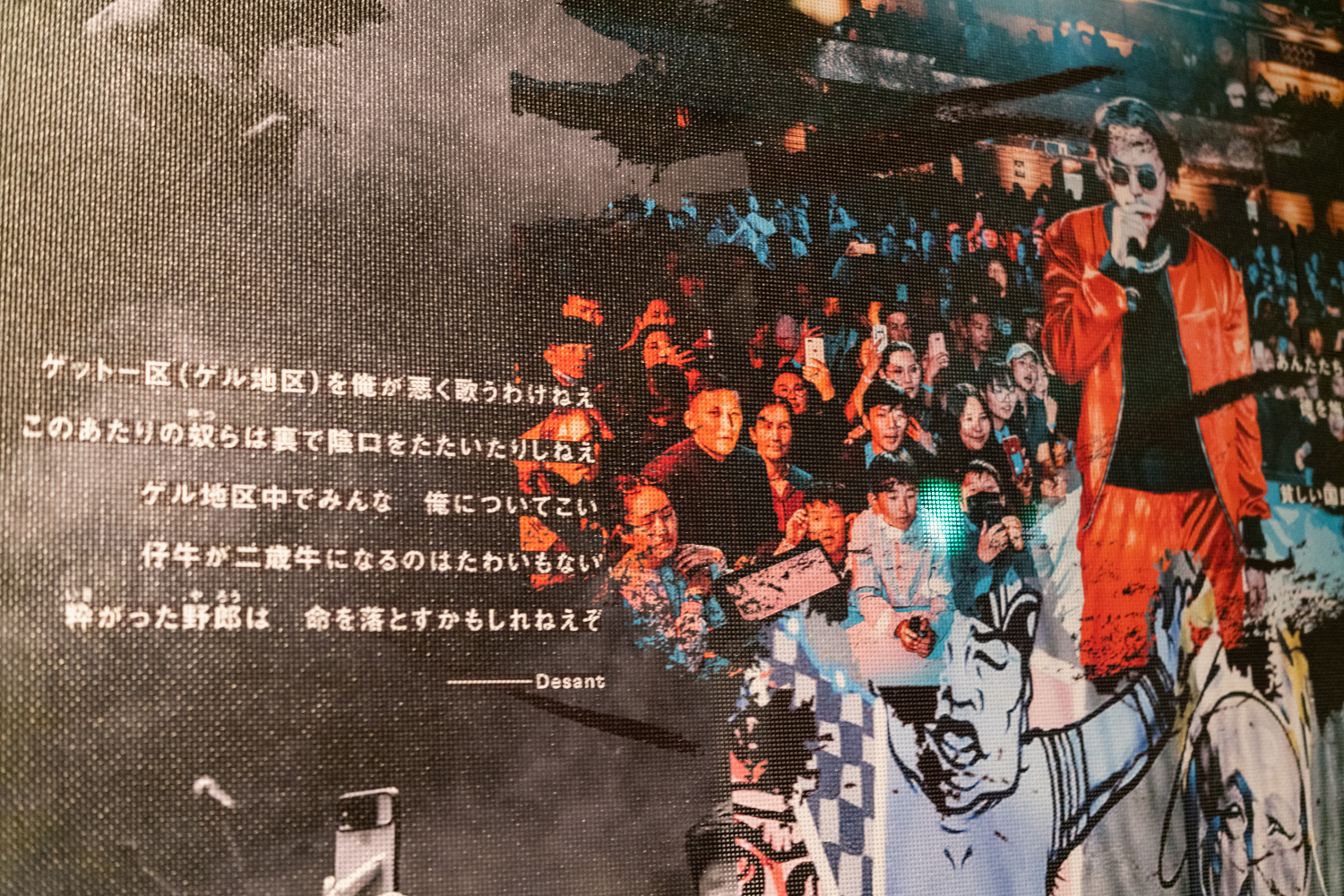

ここで目を引いたのは、今まで移動式住居ゲルを使っていた遊牧民たちが、決められた集合住宅や土地を与えられ、生活の様式を大きく変えたところだ。都市部の周辺には「ゲル地区」という区域もあり、民主化以降に人口が集中し、都市部から溢れてしまった人々が、木柵で囲った土地にゲルを建てるという住み方をしているそうだ。平均500㎡の比較的広い敷地内に、固定家屋バイシンを建てて住み、住宅を拡張するかたちで、時に子ども部屋、客間などへ機能的にゲルを活用している。ここに住まう人は、「集合住宅は狭いところに人がぎゅうぎゅうに詰められ落ち着かない」という感覚らしく、やはり広々と住む方が性に合っているらしい。

写真家B.インジナーシは、自分の生きる今現在の世界を自らの目線で写し、貧富の差などの社会問題を提示しているが、写し出されるゲル地区の人たちは、自由で明るい顔をしているように見える。集合住宅の住人も、構造壁になり得る壁さえも取り払い、自分たちらしく住み替えているのだそうだ。それは近代化しつつあっても、住むことと生きることが直結してきた、モンゴルならではの生活が現れているからかもしれない。

また、民主化により多くの人が不安や内面の問題に直面し、ラマやシャーマンに頼るのが主流になったということも興味深い。シャーマンの数もピーク時には人口の1%にも及んだという。2010年代後半になると、宗教が多様化し減少したようだが、時代の動きと人々の心の動きの連関が大きかったことを物語っている。

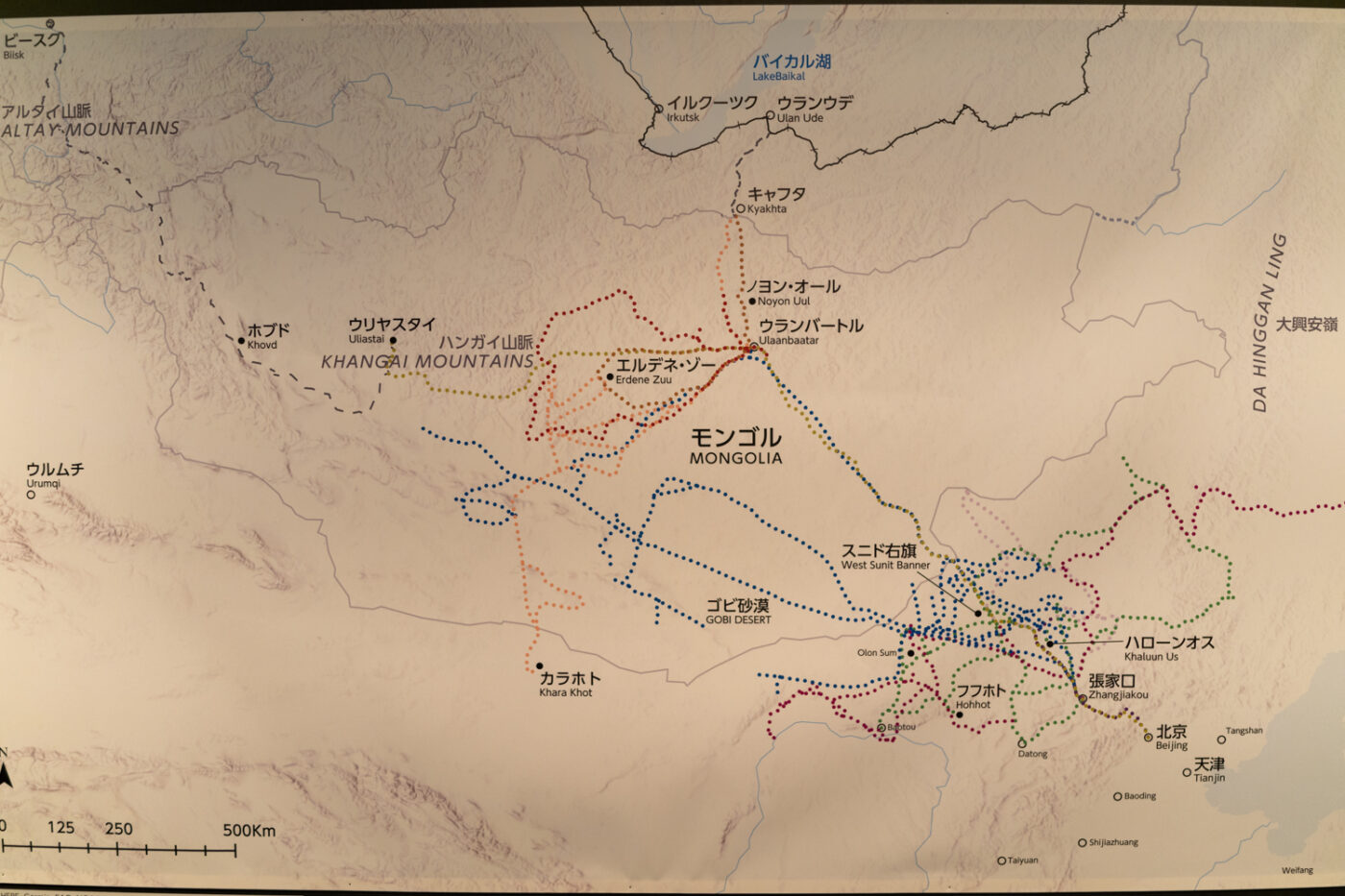

さらに2階へ上がると、100年前に諸外国から探検家がモンゴルに訪れた足跡が展示されていた。南北に針葉樹林帯から砂漠までが広がり、多様な気候と植生を有する特異な環境で、暮らしやすい場所を探し、移動しながら文化を築いてきた人々に、多くの国が興味を抱いていたことがうかがえる。

そして、展示は現在のモンゴルの観光業へ。いわゆるプロトタイプ的なモンゴルのイメージで、広い草原で馬と触れ合いながら、自然のなかに置かれたゲルに宿泊できるプランなどもある。ウランバートルの様子を見たあとでは、これがモンゴルの姿なのだろうか?と少し懐疑的にはなったが、もし自分が、本展を見る前にモンゴルへ行こうとしていたら、こういった風景を期待していたかもしれない。

しかし、実際に放牧をしながら生活をしている遊牧民は、未だ人工全体の9%いる。ただ、ゲルのなかには家電製品があったり、馬に乗りながらスマートフォンの電波を探していたりと、現代遊牧民として変化しつつある。

周辺の自然も、環境汚染や鉱山開発などの影響を受けているようだ。近代化を経てグローバルな市場経済が入ってきた草原の暮らしは、外国からの物理的な攻撃と争ってきた100年前とは、今ではまったく別の闘いを強いられている。

最後の展示では、HIPHOPの音楽が鳴っていた。都市とゲル地区の格差、工業化と自然との相反といった、近代化がもたらした軋轢。モンゴルの人々は、馬頭琴などの伝統楽器が為す独自の音楽文化に、新たな風を取り入れながら、アメリカのブロンクスで起こった黒人たちの叫びのように声を上げていた。モンゴルは、今ではラッパー大国として有名なのだという。

ひと通り展示を見て、一階に降りて会場全体を見渡した。本展は時間軸で対比され、100年前の風景は探検家による“外”からの目で、現在の風景は内地に生きるインジナーシを通した“内”の視点で、モンゴルをとらえているようにあらためて思われた。2階ではそれがより研究的なまなざしで考察されている。

1階の真ん中の広い空間では、100年前のウルガと現在のウランバートルのまちなみが対峙し、その境界を行き来すると、モンゴルが経てきた100年という歳月や、広大な草原に思い馳せることができる。このように歴史背景と現在の状況を対比し境界を思索することで、あらゆる国、日本が歩んだ過程のなかにも可視化されるものはあるだろう。だが、やはり自分で実際にまちへ足を運び、人々と触れ合ってみなければ、わかった気で終わってしまう。だからこそ、本稿を言葉としての感想では結ばずにおき、いずれ自分で感じたことを写真で表現したいと思う。

日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念特別展

邂逅する写真たち──モンゴルの100年前と今会期:2022年3月17日(木)〜5月31日(火)

会場:国立民族学博物館