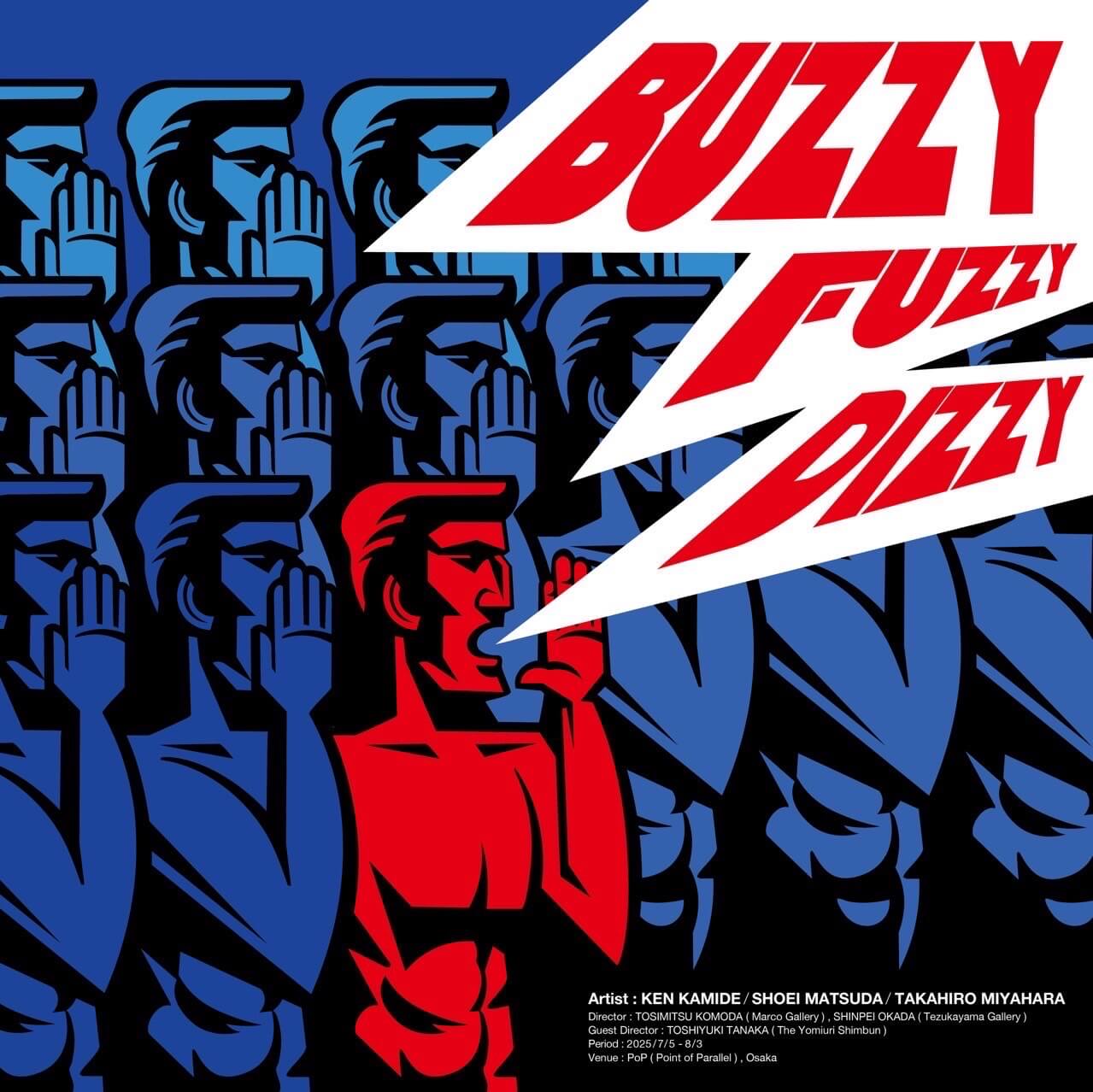

大阪市内の2つのギャラリーのディレクター、菰田寿允(Marco Gallery)と岡田慎平(TEZUKAYAMA GALLERY)が2024年7月にオープンした、同時代のARTを発信する場「PoP (Point of Parallel) 」にて、グループ展「Buzzy, Fuzzy, Dizzy」が開催される。

今回は、菰田、岡田に加え、読売新聞社事業局で美術館での展覧会などを担当する田中俊之をゲストディレクターとして迎え、3名のディレクションにより3名の作家を紹介する。

展覧会ステートメント

《Buzzy》大量の情報が氾濫する時代となり、人々の時間の奪い合いが激化しています。ネットに接続すると、次々とおすすめコンテンツが表示され、私たちを飽きさせません。人々の関心を集めることが経済的価値を生むアテンション・エコノミーは、過熱する一方です。

もちろん、高度にパーソナライズされたレコメンド機能やSNSの普及は、ユーザーが効率的に見たいコンテンツに出会えるという利点があり、ユーザーが自ら望むコンテンツを好きなだけ“摂取”することは個人の自由です。《Fuzzy》しかし、その経済圏では情報の正確性は置き去りにされがちです。陰謀論で再生回数を伸ばすユーチューバー、作り話でPVを稼ぐまとめサイト運営者、「メディアが報じない真実」を売りに会員を増やすオンラインサロン…。驚きや負の感情を煽る情報が増殖しています。

《Dizzy》これらの情報は現実へと波及し、家族間の信頼に亀裂を生じさせたり、社会の分断を深刻化させたりする事態を招いています。この喫緊の課題は世界各国で共通認識されながらも、いまだ明確な解決策は見出されていないのが現状です。

めまいがするほど過多な情報に囲まれる中、自分の“関心”や“時間”をどう消費していくか。また社会全体として、この根深く複雑な問題をどう乗り越えていけばいいのか。重たい課題が突きつけられています。(田中俊之)–

アーティスト・プロフィール

神出 謙|Kamide Ken

1997年ロサンゼルス生まれ。兵庫県で育つ。

東京藝術大学大学院デザイン科修士課程修了。

幼少期に遊んだおもちゃやコミックなどの大衆的で消費的なアメリカンポップカルチャーに影響を受け、機能とデコレーションという一見相反する感覚を共存させることによって、社会に隠れた問題意識をウィットに富んだ目線で浮かび上がらせようとする。2022年の卒業制作展では、無駄の豊かさを楽しむカニむき銃『CRAB CRUSHER』を制作。2022年東京藝術大学大学院デザイン科第7研究室に進学。2025年東京藝術大学卒業・修了作品展では、茶碗についた米粒に神を宿しておにぎりを再生するガジェット『THE RICE SAVIOR』を発表。海外の視点でとらえた日本的造形に着目し、新しいデザインの可能性を研究した。

松田将英|Shoei Matsuda

1986年生まれ、現代美術家。

2010年よりメディア・アクティビストとして活動を開始し、SNSを活用した参加型プロジェクトを展開。2017年から2020年にはベルリンを拠点に文化・政治コミュニティ「ベルリナー・ガゼット」に参加し、フォルクスビューネなどの欧州劇場でパフォーマンス作品を発表。現在は日本を拠点に活動しています。

松田の実践は、ヴィレム・フルッサー(1920年〜1991年)が提唱した「テクノコード」の概念を現代の文脈に応用することに特徴づけられます。テクノコードとは、技術装置が人々の創造性、思考、コミュニケーションの方法を形成・制約する力を持つことを指します。松田はこの概念を現代のプラットフォームやAI、アルゴリズムに延長して解釈し、アテンションエコノミーやミーム文化の性質を巧みに取り入れながら、風刺やユーモアを交えた詩的表現に昇華させることで、認識の枠組みを広げようとしています。この試みを、コミュニケーションコードを人間本来のものへと取り戻す「テクノイマジネーション」として位置付け、批評的かつ公共性を持つ対話の場を創出することを目指しています。宮原嵩広 | Takahiro Miyahara

1982年埼玉県生まれ。

特殊メイクの技法を習得後、東京藝術大学彫刻科にて近代彫刻をベースにもの派やミニマルアートを学び、技術や素材にとらわれない新たな彫刻の展開を試みている。2012年に大学院を修了後、ニューヨーク・アーモリーショーでデビュー。近作では天然素材とケミカル素材を合わせて用い、物の存在を問いかける兆候的な作品を制作し、物質の純粋性をテーマに立体、インスタレーション作品を発表している。近年ではこれまでの経験を活かしたグループショーのディレクションも手がけている。現在シグネチャー作品のアスファルトの球体群・「missing matter」が山梨県北杜市にあるGASBON METABOLISMで展示されている。–

ディレクター

菰田寿允 | Toshimitsu Komoda

大阪府出身。同志社大学大学院法学研究科修士課程修了。

クロスオーバーというコンセプトの下、作家と共に MarcoGallery をはじめ、展覧会の企画や国内外のアートフェアへの参加などを行なっている。まるで生きている時代や社会に呼応するようにしてアーティストたちが表現するものが文化や国、時間を超えて、どこかの誰かによって読み解かれ、その人にとってアーティストが生み出した作品群が、アーティストの生きた時代や社会を紐解くための知覚的な参考書となることを期待している。岡田慎平 | Shinpei Okada

大阪府出身。2014年から現在まで TEZUKAYAMA GALLERYに勤務。ギャラリーでの展覧会企画、プレス対応、出版物の編集業務のほか、国内外のアートフェアにて所属アーティストの紹介を行う。個人でも展覧会、アートフェアの企画運営を複数手掛ける。 2020年から共同代表として大阪にてアートフェア「DELTA」を立ち上げ、現在まで活動。同年より、ART OSAKA の運営にも関わる。大阪を中心とした美術業界の活性化に従事している。田中俊之 | Toshiyuki Tanaka

鳥取県出身。神戸大学文学部美術史専修卒業後、2010年に産経新聞社入社。和歌山支局、横浜総局での警察取材などを経て、東京と大阪の社会部で検察取材を担当。地検特捜部が手掛ける政治資金を巡る事件や、粉飾決算などの経済犯罪を取材した。

2018年、読売新聞社に移り、神戸総局を経て、2019年から大阪社会部で調査報道や司法取材を担当。2021年に始まった長期連載「虚実のはざま」では、取材班(4人)のメンバーとして、ネット空間にあふれる真偽不明の情報が社会に混乱を招いている実態に迫った。この連載は、2022年に坂田記念ジャーナリズム賞を受賞。連載を大幅に加筆した『情報パンデミック あなたを惑わすものの正体』(中央公論新社)を刊行し、科学ジャーナリズム賞2023も受賞した。

2024年4月から事業局に異動し、美術館での展覧会や新規事業の立ち上げ等に取り組んでいる。

Group Exhibition “Buzzy, Fuzzy, Dizzy”

出展作家:神出 謙、松田 将英、宮原 嵩広会期 : 2025年7月5日(土)〜 8月3日(日)

会場:PoP (Point of Parallel)

時間:13:00〜18:00

休廊:月・火曜、祝日 ※水曜はアポイントメント制

大阪市中央区南船場4-12-25

竹本ビル4F

※1階はMarco Gallery