大阪内外のさまざまな現場に現れ、作品をつくり、関係性をつないでいくリヴァ・クリストフ。日本やフランス、中国など複数のバックグラウンドを持ち、ストリートアートに由来する彼のスタイルは、どのように培われてきたのだろうか。

今秋、大阪を離れ高知に引っ越すと耳にした筆者は、彼のこれまでとこれからについて、話を聞きに向かった。場所は、クリストフが参加していたグループ展「opal time time」の会場、粉浜opaltimes。

収録:2021年9月11日(土)opaltimesにて

中国での名前は「小白」

――日本とフランスで生まれ育ち、のちに中国にも留学したと聞いていますが、友だちからは何と呼ばれていますか?

リヴァ:クリとか、クリスとか、クリストフとか。同級生はもうみんなはなればなれですが、日本やと小学校の友だちからはクリって呼ばれますね。フランスやったらクリス。中国やったらシャオバイ。「小」さな「白」ですね。中国語の名前があるんですよ。日本人やったら漢字があるんで、名前を中国読みにできるんですけど、自分の場合アルファベットなんで「ク・リ・ス・ト・フ(克・里・斯・托・夫)」みたいになるんです。それはちょっと違うなと思って。いろいろ聞いて回ったら「小白(シャオバイ)」。犬のシロとかポチとか、そういう名前で。子どもがつけてくれた名前。なので、いろんな名前があります。

――日本にはいつからいつまで住んでいるんですか?

リヴァ:実は日本とフランスを2回往復しています。日本で生まれて、幼稚園のときにフランスへ行って。小学校で日本に帰ってきて、中学校から大学ちょっとまでフランスにいました。住んでる期間は日本とフランスで半分、半分って感じですね。

フランスでは国際学校に通って、そこで日本語も勉強して。卒業してからは予備校に1年通い、美大のボザールに行きました。で、大学を1年で辞めて、今度は中国へ。中国は最初、語言大学に2つ行って、計1年半くらいだったかな。場所は北京と大連。そこからまた「美大に行く?」みたいな感じになって、今度は上海の近くの杭州の美大に入学、1年半行って辞めました。

――フランスの学校もそうですが、学校を途中で辞めようと思ったきっかけは?

リヴァ:学校に行かなくなるんですよ。そこで友だちができるんですけど、一緒に遊んで一緒に描いてってのをやっていくと、結局学校行かなくてもいいやんって思ったりして、中国の場合はそれで辞めました。フランスだと辞めさせられたという感じ。入学のハードルが高い学校で、まず600人くらい応募して60人しか入れない。そこからまた毎年20人くらい切られていくんです。最初の1年は行ってたんですけど、切られてしまって。自分もクビになるとは思ってなかったです。削っていく方針のガチガチに堅い美術系の学校でした。1日中デッサンやコンセプトの授業があって、「じゃあ無限について考えましょう。無限の作品を使ってください」と言われて、突然「無限」をコンセプトに作品をつくったり、とにかくアートを語る作業とかをやったりしていましたね。

――中国の大学を辞めた後は、どこに向かうんですか?

リヴァ:中国の大学を辞めたときは24歳とかで、石巻に行ったんですよ。「SIDE CORE」っていうストリートカルチャーを軸にアート作品を制作しているアーティスト・コレクティブがいるんですけど、東京へ遊びに行ったときにその人たちに声をかけて。(「Reborn-Art Festival 」で)石巻行くっていうのは知ってたので、一緒に行って手伝えるならと思って言ったら、「じゃあ、参加しなよ」みたいなノリになって、「やります」って。自分のブースも構えて、展示させてもらえたんです。そういう流れがあってから、ずっと日本にいます。インドにも1カ月半レジデンスで行きましたけど、その後に東京で住みはじめて。高円寺にある山形料理店のまらっていうお店があるんですけど、店主が結構物好きで、同じ高円寺にFAITHというギャラリーも運営しているんです。その人から「石巻でつくった作品を展示してよ」と声がかかって、しかも「ここに住んでもいいし、食費も出すから」って、すごい器の大きい感じ。そこに2カ月ほど滞在してから、今度は友だちの石毛っていうキュレーターが、共通の友だちの衛藤隆衛ってCGアーティストと一緒に展示をしようと誘ってくれたんです。そのときは、四ツ谷にある銭湯をリフォームしたギャラリー兼スタジオの四谷未確認スタジオで展示をしました。その後、昨年の夏に「京都:Re-Search」のレジデンス、大阪のVOYAGE KIDS、POL、ここopaltimesと続いている感じです。

――頻繁に移動してるイメージがありますが、移動することはクリスくんにとってどういう意味を持ちますか?

リヴァ:もどかしくなってきて、移動したくなってくる。きっと違うものが、新しい人が、新しいことが起こるだろうという期待感もあって、移動することが多いと思います。あとは、移動すると若返るというか、全然違う環境だと自分の着ていたいろんな概念とかを脱がないといけないじゃないですか。そうすることによって、皮を脱ぐ、何かを削ぎ落として、違うものを着けてみたりだとか、動きが発生するんで。

躊躇することは一瞬あるんですけど、まあいいかな、しょうがないと。止められないし、止まる必要はないというか。ある種オカルト的ですけど、お導きみたいな、そうならざるをえないところがある。自分の意志もあるんですけど、そういうのが合致したときに、進んでいってる。結局探しても見つからないときってあるじゃないですか。だから、見つけられない時期とかはちょっと待って、パッと人が現れたり機会に出会ったりすると「これやったんや!」みたいな。タイミングのようなものがあると思います。常々インターネットでレジデンスのインフォーメーションを見て応募したりはしているんですけどね。インドのレジデンスも友だちの紹介で参加しました。

「Reborn-Art Festival 2019」(石巻)での展示風景(提供:リヴァ・クリストフ)

インドのレジデンスでの制作風景(提供:リヴァ・クリストフ)

――違う環境に行って、乗り込んでいくというのは自分が丸裸にされると思います。飛び込んでいくモチベーションはどういうところから?

リヴァ:こわいもの見たさや好奇心などですかね。でも、やっぱりあんまりみんな期待していないと思うんですよ、ほかの人に対して。自分がすごい求められているということもないんで。自分のやりたいことを素直にやっていったら良い。「見してやろ」とか力むんじゃなくて、日々の感じ、やってきた状態っていうので描いていったらいいんやっていうのに気づかされました。力んだとしても、結果は変わらないことが多い。なるべくオープンな状態でつくっていけるのであれば、違う環境で制作することは別にものすごくチャレンジングなことでもないのかなと。

あとは本当にみんな見てる世界が違うなという感覚がある。自分がすごい良いなって思ったことも、ほかの人から見たら違うし、そこでこだわる必要もない。そういう経験からいろいろ考えさせられましたね。じゃあ、もうちょっと相手に寄り添ったものをつくってみるとどうなるんだろうと感じてもいいし、逆にそれを考えなくてもいいかなと。

「京都:Re-Search」の作品もつくりながら見えてきたものです。最初にコンセプトがあってつくるのは苦手なんです。過程のなかでこういうことなのか、ああいうことなのかと考えます。今回、opaltimesで展示した作品(祖父が手づくりした木棚にペインティングしたもの)も出来上がってから時計をつけてみて、3世代の時の流れとかっていうのも後付けじゃないですけど、作業の流れのなかで見つけたポイント。最初からこうしてつくろうとかはありません。

――今回のグループ展「opal time time」のテーマはクリスくんの作品がきっかけで決まったと聞きましたが。

リヴァ:最初は個展がしたかったんですよ、ここ(opaltimes)で。5月くらいにはじめて来たときに、すごくいいなあと思って。後日また来て、自分のブックを見せて「個展がしたいんです」って言ったら、(オーナーの)内田ユッキさんから「すでに大阪の違うところで個展をやったことがあるなら(※2021年1月にVOYAGE KIDS、同年4月POLで開催)、グループ展の方がいいんじゃないですか」って提案されて。それで、「時間とか時計の作品をつくりたいんです」と伝えたら、「それいいですね。時間や時計をテーマに、クリストフさんと近しいスタイル、同じジャンルの人たちを集めて展示しましょう」って。自分がきっかけで「時間」がテーマのグループ展をする流れになったんです。グループ展では6人が展示すると聞いたので、そんなに点数があってもと思い、この作品がインパクトがあったので、これだけ。結構気に入ってます。

自分にとって自分が変で、そこを探るのが面白い

――クリスくんのバックグラウンドでストリート・アートは大きな要素だと思うのですが、グラフィティという文化に触れたのはいつぐらいですか?

リヴァ:10年以上前、中学生のときですね。当時はフランスに住んでいて、すごく影響を受けました。ヨーロッパは日本と比べてグラフィティが身近にあって。たとえば、フランスだと地下鉄。あとスプレーじゃなくてロールで描くので、高いところやすごい大きい面積を描いたりする。フランスのライターの方がもっと乱暴。次元が違うというか。ほんまにすごい人とかもう命懸けですよね。ブラジルとかやったら、さらに別世界です。ピクサオ(PIXO)っていうブラジルの文化のライティング・システムがあって、ギャングたちが、人間梯子して10人とか乗って描くんですけど、もう信じられないです。ビルとかも窓登っていったりして。ドキュメンタリーもあるんですけど、すごすぎます。ほんまにやばい。

――日本のグラフィティ文化は、ほかの国と雰囲気違いますか?

リヴァ:そうですね。同じといえば同じという風に見えるんですけど、どこかやっぱり違う。特有のジャパニーズ・グラフィティ。日本の先輩後輩システムとか。グラフィティ道じゃないですけど、やっぱり日本的な文化に染められているところがあると思います。あとは島国だからか、コミュニティもグッと密になっていて、ライターの数も少ない。ヨーロッパやったら、描くためにドイツかどっかからみんな電車で来て、そこら中描きまくっているんです。結構行き来が激しい。大阪とかやったら、限られていますよね。そういった密なコミュニティだと世間話や噂が立ってくるんですけど、フランスだとそういうのは少ない印象。そんなことやってる暇もなく、自分が昨日描いたやつがもう塗りつぶされているみたいな早いテンションですかね。

――今年の秋から高知に引っ越しするということですが、そのきっかけは? そこでやりたいことはありますか?

リヴァ:きっかけは、おじいちゃんとおばあちゃんの故郷っていうのが大きいんです。小さいときから毎年遊びに行っていたところで。あとは仕事が欲しいなっていうのがあって。いまは絵を売ったりしているんですけど、「一旦働きたい」「安定した収入が欲しい」みたいな感じが湧き上がってきて、仕事を探してみたら地域おこしの職を見つけました。それがデザインや企画を通してまちを盛り上げようという仕事だった。京都にレジデンスしたときみたいに、シャッターに絵を描いてまちを盛り上げていこうみたいなことを書いて応募したら受かって。

人里離れた小さな村に住むのははじめてです。よく聞くのは「インターネットがあればいいでしょ」っていう言葉。行ってみないとわからないですが、自分はそこでネットを見ないかもしれない。じゃあ、なにをどうするか。音楽もつくってるから、音楽むっちゃつくったろうかっていう意気込みもあります。引っ越してから毎日筋トレしたろとか、1人暮らしやから料理つくってとか、そういうのはいろいろ思い浮かぶんですよ。展望として1つの目標をつくるなら、音楽を極めたい。ビートつくって、高知弁でラップしたりとかね。描くこと以外の表現にも力を入れたいと思っています。

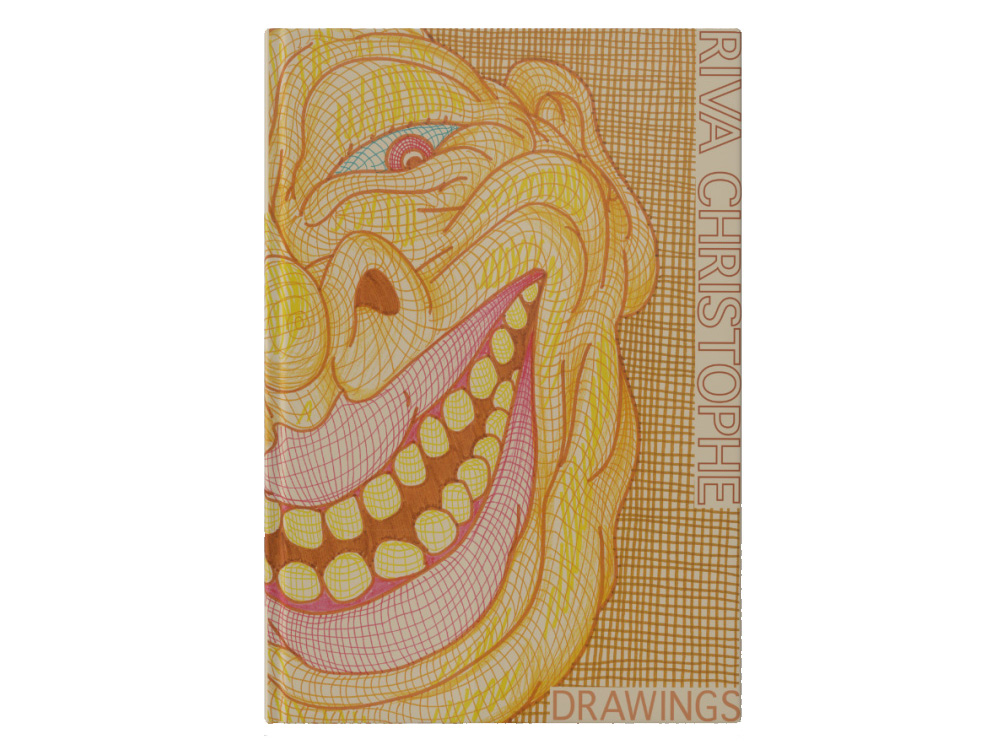

――昨年出版したドローイング集は中国の友だちと共同でつくったようですが、他人と共同で作業することをどう思っていますか?

リヴァ:ドローイング集は中国の友だちが印刷会社を探し回ってくれて、一緒に話し合いつつ決めました。データは東京にいる友だちが編集してくれて、それを印刷会社に渡して。今度は完成した本を中国から日本に船で送るっていう作業があって、そこがまた難解でしたね。父が中国と仕事していたことがあったので、そのときは貿易関係の知り合いづてに、格安でコンテナ輸送してもらいました。そういった運やタイミングもあって、うまくいったようなかたちです。

共同作業は人によると思うんですが、自分は柔軟な方かな。これがこうあるべきだっていうのはなくて、もし相手がガツガツしようとするんやったら、そうしようみたいな。でも、そのとき譲れない何かがあるとしたらそれは絶対譲れないという気持ちもあります。いままでやってきた共同作業は大体うまくいってるので、苦ではないです。もっといろんなジャンルの人たちと共同作業してみたいとも思います。高知の職場も同僚が10人くらいいるので、ある意味これも新しい共同作業ですね。

これまでは、ずっとアート的環境じゃないですけど、アーティストやギャラリーと関わる人との絡みが多かった。視野が広がらないわけじゃないですけど、同じ空気感というのがある。まったく別々の人たちがいる環境、異なる視線も必要じゃないかなと思いました。そこでまた自分のつくったものがどういう風に見られるのかが気になるんです。異質感、ちょっと居心地悪い感じとかが好きなんで。居心地悪いときは何とも言えないんですけど、振り返ったときになんで異質だったんだろうと考えさせられることがある。そこに深まりや引っかかりがあるので、そこが好きというか、いまの自分に必要なのかなと思います。

――馴染んでいく方向になったとき、移動したくなるんですかね?

リヴァ:そうかもしれないです。馴染むのが嫌なのかも。無形態でいたいところもある。じゃあインタビュー受けんなよみたいな。それはみんなにもきっとあるんです。みんな何かに妥協してるんですよ、どこかで。それは自分に対して妥協してるのかもしれない。自分も自分で何でこんなことするんだろうとか考えてみると、自分がなんか変なんです。自分にとって自分が変で、そこを探るのも面白い。わざとそういう風に仕掛けるところもあるんですけど、それは結局、いろいろつくったりするときのインスピレーションになると思うんで。方法の違いや技術の上手い下手ではなくて、それをやったあとに返ってくるものが好き。たとえば、左手で1日絵を描いて、「描きにくいな」って思いながらも、「この線面白いな」とか。「こういう風にも描けるんだ」とか学んだ上で、今度また右手で描きはじめると、「なんて右手ってこんなに言うこと聞くんだ」とわかる。

――短期的・長期的な展望はありますか?

リヴァ:日々叶えられる夢、明日の朝はこれ食べたいとか、それぐらいの計画だと思います。10年後にはこれぐらいのステータスでありたいとかはあまりないかもしれない。でもやっぱり絵を描いてアーティストっていう枠組みでやってるんで、そうあるべきだみたいな、ざっくりとあるじゃないですか。売れたいとか、個展したいとか、もっと大きなところで展示したいとか。そういうのはあるにはあるんですけど、それはある種、余分なもので、自分の作品やつくってる意欲とかのあとについてくるものなんですよね。この社会で生きていくには、そうあるべきだっていうルールはあるんですが、別にそこに執着はなくて、もっと面白い作品がつくりたいとか、もっと独特な経験がしたい。それは計画ではないというか、それは計画できないこと。

リヴァ・クリストフ / Riva Christophe

1993年大阪府生まれ。日本・フランス・中国、多様な文化圏で培った、ユーモア溢れるグラフィティと漫画の表現をするアーティスト。クリストフの作品の多くには、躍動感溢れるタッチで人間が異なるものにトランスフォームする姿が描かれる。それは多文化化する時代に、既存の言語や文化の枠組みで補いきれないコミュニケーションの為に生まれた、独自の視覚言語を作り出す試みである。