木下佳通代(1939年〜1994年)の回顧展の帰り道、カタログに再録されたインタビューを読むと、思いがけない発言に出くわした。

「最初のうちは、説明過多になりすぎて、コンパスは無いほうがいいのですけどね。」【1】

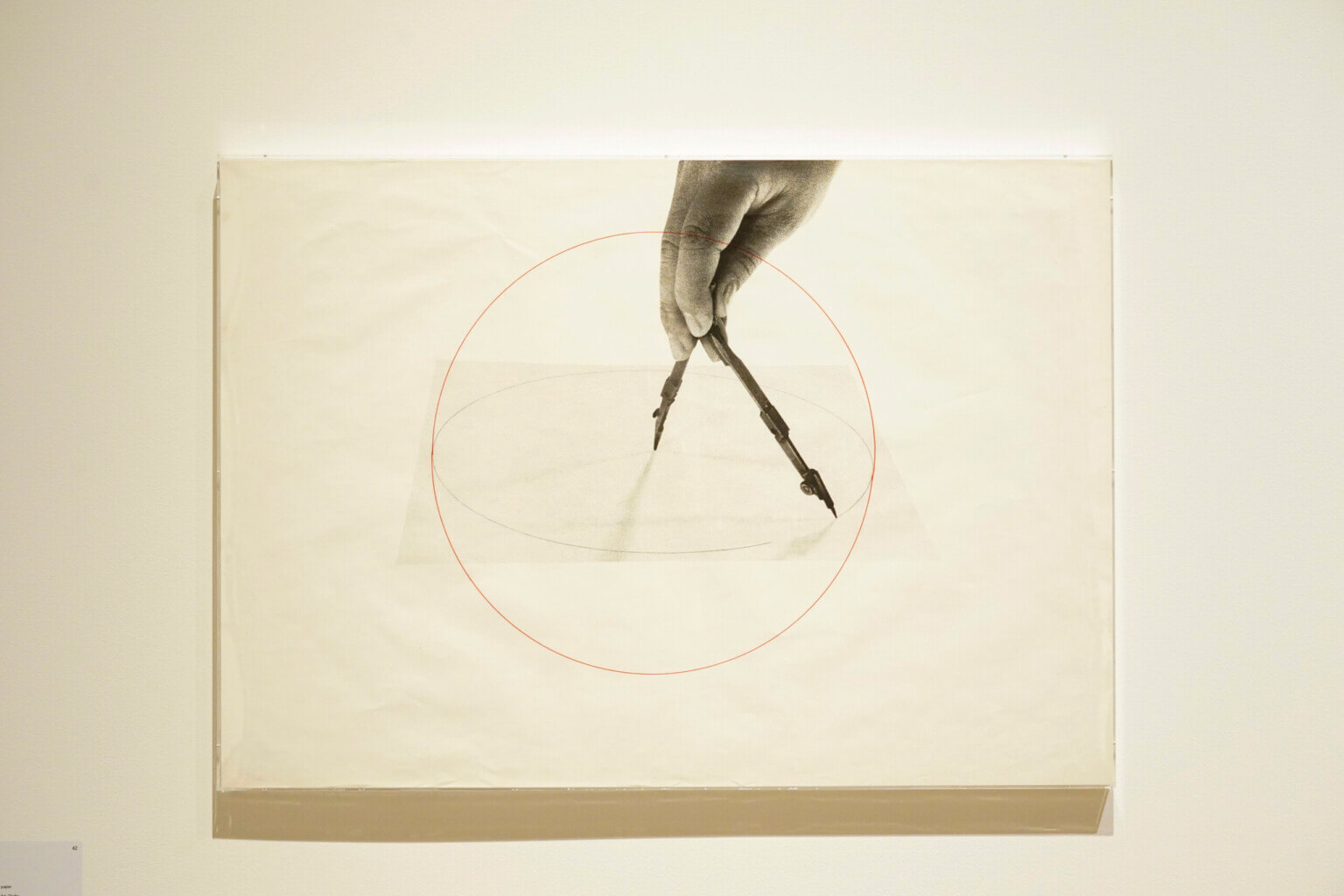

コンパスの作品(たとえば《’76-C》)は、今回の展示の広報物にも掲載されるように木下の重要作であるし、まさにそのコンパスとそれを持つ手が筆者にも強い印象を残していただけに面食らった。コンセプトを追求し純化させつつも、それが安易に剥き出しになることを畏れる作家の姿勢を垣間見た気がした。

木下の言う「最初のうち」とは、組み写真による制作から移行して、一枚ものの写真製版での表現を試み始めた頃を指している。先述の《’76-C》を言葉にしてみるならば、次のような作品である。

複数の照明に照らされ、コンパスの先端からは四方向に影が伸びる。作家本人らしい右手が水平に置かれた紙に円を作図する様子が撮影され、薄い印画紙に印刷されている。円環はあと少しで完成しようとしているが、画面はその直前で静止している。遠近法によって円は左右に楕円状に押しつぶされ、その両端を直径として共有するようにして真円が赤いフェルトペンで改めて作図されている。ペンの赤はコンパスをつまむ手の上を横切るほかない。

同一の図形であるはずのものが視点の違いによって違うものと認識される。裏から言えば、どれだけ異なって見えたとしても、それらが同一の存在であるという局面は常にありうる。複数の認識を抱えこむひとつの存在——この「実感」を鑑賞者が手繰り寄せる上で、コンパスはなくても成立する、むしろ余計だ、と木下は考えたようだ。

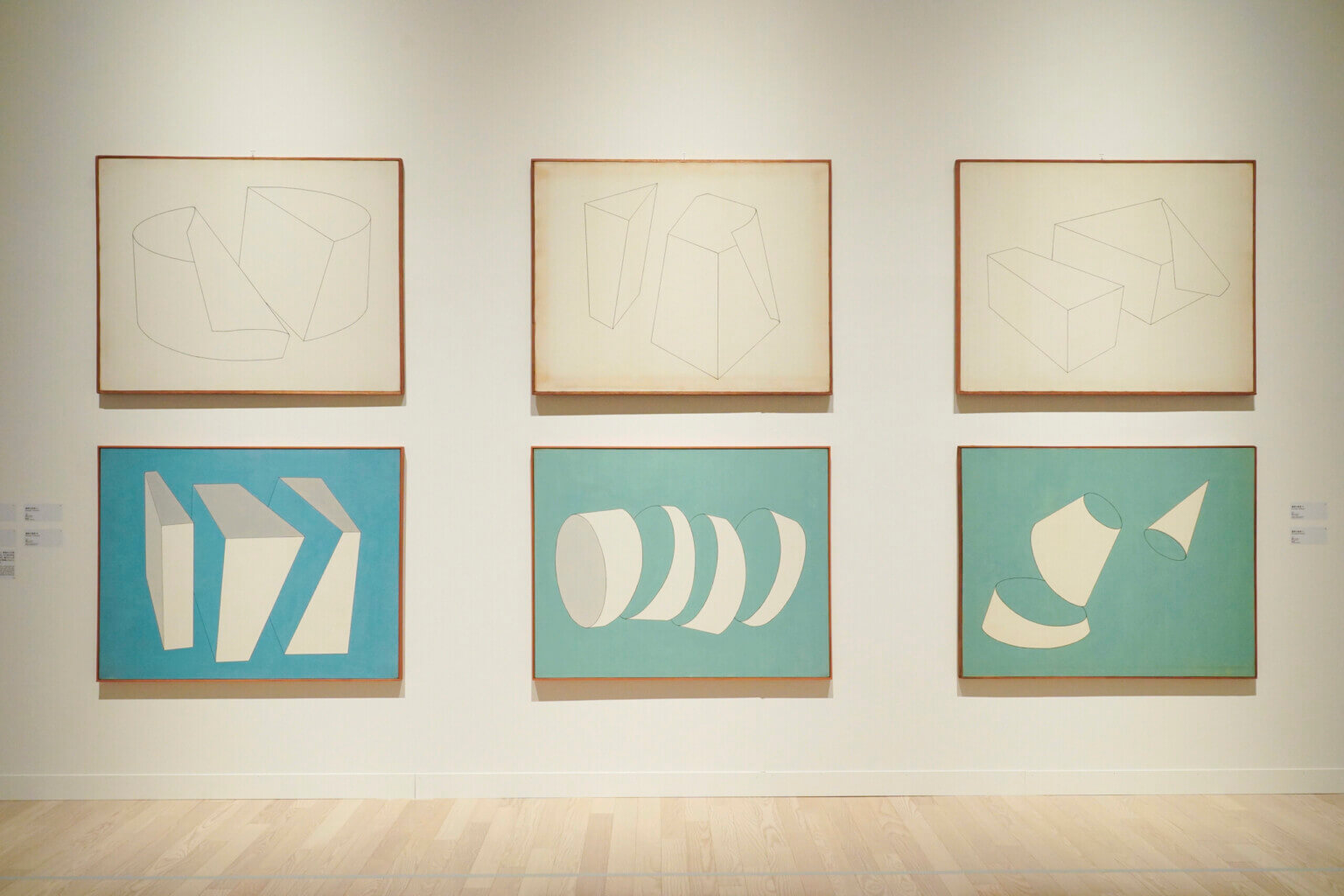

実際まもなく画面上からコンパスは姿を消し、木下は作図をした紙自体に一手間加えてから撮影をするようになっていく(折る、ふわっと曲げてクリップで留める、くしゃくしゃにする…)。照明も吟味され、どのように加工するかも周到に設計されている痕跡がある。紙を「三次元化」した上で、特定の視点で固定すべく撮影し、それを印刷し再度「二次元化」した紙に改めて作図を試みる。

同一平面上で複数化した描線をめぐって認識が多重露光する面白さを汲み尽くすように作品は多様な展開を見せていくが、「結果が示されているだけで何が起こったのかを察知し、プロセスを逆回しできるはずだ」という思いが支持体となった「コンパスなしの」作品たちには、パズルを解くときに通じる快楽がある。国内でも受賞経験を得、ドイツでも個展を行うなど、写真作品が評価を着実に高める一方で、木下自身はこの方法論に行き詰まりを感じ、80年代に入ると絵画作品へとその制作は大きく転換する。

木下のこの変化に対して、周囲の困惑や失望、あるいは嘲笑があったことは想像に難くない(木下をめぐるいくつかのインタビューやレビューにもそれは表れている)。同時期の例をひとつあげるならば、美術史家の坂上しのぶは「70年代に写真製版によるシルクスクリーンを用いて“ミニマルな表現”で注目を浴びていた辰野登恵子」が「多彩な色彩が重層的にあらわされた“表現主義的”な絵画」を突如として描き出したことを「この衝撃は大きかった」と振り返りつつも、 それが「“転身”とも揶揄された」と言添えている【2】。

「静謐で禁欲的な70年代から表現を謳歌する欲望の80年代へ」という語りは定型化され、その重力は今なお強く、個別の作家や表現への肉薄を遮ろうとする。そこではしばしば前者が高く評価され、後者への移行はエピローグのように処理される。木下が奇しくも強調してきたように、存在の一義性に対してその認識は常に複数あり、かつ、その視線は作家自身のリアルタイムの関心とはずれを伴う。だからこそ、本展の肝は木下の実践の変遷の解像度の底上げにあると言わねばならない。

改めて書けば、今回の回顧展は、没後30年に際してついに実現した木下佳通代の国内初となる美術館での個展である。60年代から90年代まで時系列をたどりながら木下の作品を眼差すことができ、これまで断片的な情報のなかで、コンセプチュアルアートから抽象絵画に急に転換したと見なされてきた作家の全体像と細部をつかむことが可能となっている【3】。とりわけ80年前後のパステルのドローイングと、70〜71年の《境界の思考》《滲触》のシリーズが、「写真の時期」を超えてなおも連続性を持つことは驚きだった。写真作品だけ見ていては気づきづらいが、木下は「境界線」を厚みや質量をもつものとして受け取っている気がしてならない(あるいは、断続的に撮影されたポートレートのコラージュである《Untitled》(1976年、兵庫県立美術館蔵)が、日付の間隔が詰まっておらず、並べ方もバラバラであっても問題にならないのもそうした感覚とつながっているのではなかろうか【4】)。

「徹底的ではないとしてもアカデミックな傾向に偏った意識を育てていた」と後年自らふりかえるように【5】、木下は学生時代から哲学的、思弁的な議論を噛み砕き血肉化することが制作の重要な位置を占めていた(展示会場では木下が受講中にとったノートが公開されている)。人間関係や社会背景を作品の解釈と結びつける記述は抑えられ【6】、作家の仕事や思考に沿って展示が組み立てられつつも、担当学芸員の大下裕司は「彼女が用いる「存在」という言葉の定義が年代ごとに変化している点」を指摘し【7】、「存在」や「等価」といった木下自身の言葉にもたれかかりすぎることを慎重に避けている。

大仰な「存在」という言葉に代わって展示を締めくくるのは、大阪中之島美術館の大きな空間をめいっぱいに使った絵画群である。スタジオやギャラリーにも恵まれ【9】、大型化していった絵画制作は大小合わせておよそ800点に及ぶという。1990年に乳癌の診断を受けて以降も、木下は制作を中断することなく(時には油彩ではなく速乾性のあるアクリルや、病床でも描ける水彩絵の具を用いて)描き続けている。そのことについて筆者はいまはまだ言葉を持てていない。持ててはいないのだが、自分が展示会場で見た絵画の画肌と木下の身の上に起きていたことのどちらもを考えたいと思っている。作家は、死から逆算するでもただ生が終わるのを待つのでもなくその境界で回復を願っていたはずだからである。幸いにも本展は埼玉に巡回する。

【1】『没後30年 木下佳通代』展示カタログ、赤々舎、2024年、p.210

【2】 坂上しのぶ『70年代再考』坂上しのぶ発行、2024年、p.48

続けて坂上は、「辰野の存在は、この誌面〔『美術手帖』1981年1月号のニューウェーブ特集〕でもって、70年代写真版画から分断されて、80年代絵画復興の象徴的存在へと躍進する。すなわちこの特集は、あいもかわらず既存の有力評論家に大手美術雑誌がのっかった図式でつくられた植民地美術特集である」と怒りを隠していない。(pp.48-49)【3】カタログのほとんどの文章に英訳がついていることも、国際的な木下研究を一層推し進めることに寄与するだろう。

【4】使用された写真を時系列に並び替えると、1976年2月25日(水)、3月2日(火)、3月9日(火)、3月14日(日)、3月21日(日)、3月28日(日)、4月3日(土)、4月7日(水)となる。

【5】『美術手帖』1984年7月増刊号、p.31

【6】言うまでもなく、「グループ〈位〉」への木下の関わりや、河口龍夫、奥田善巳との影響関係については今後も研究がなされる必要はある。強調したいのは本展においてはキュレーションの優先順位が明確であった、と言うことである。

【7】『没後30年 木下佳通代』展示カタログ、赤々舎、2024年、p.20

【8】AD&Aギャラリーでの展示の様子 http://www.remus.dti.ne.jp/~ada/kinoshita/exhibition/exhibition.html 〔最終閲覧:2024年7月17日〕

【9】これは真面目に書くのだが、病床で作品を整理しながら、62年にまで遡って自分の作品のタイトルを「む」と綴っていく作業は一体どのようなものだっただろう。担当学芸員の推測にあるようにこれが「無題」の「む」だとして、「無」ではなく平仮名で「む」と綴ることに、効率化以上の、恐怖との折衝のようなものを感じるのである。

長谷川 新 / Arata Hasegawa

インディペンデントキュレーター。1988年生まれ。主な企画に「無人島にて—「80年代」の彫刻/立体/インスタレーション」(2014)、「パレ・ド・キョート/現実のたてる音」(2015)、「クロニクル、クロニクル!」(2016-17)、「不純物と免疫」(2017-18)、「STAYTUNE/D」(2019年)、「約束の凝集」(2020-21)、反戦展(2022-24)、「SEASON2」(2023)、「陸路(スピルオーバー#1)」(2024)など。翻訳書にジュリア・ブライアン=ウィルソン『アートワーカーズーー制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(高橋沙也葉・松本理沙・武澤里映との共訳、2024年、フィルムアート)。「イザナギと呼ばれた時代の美術」を不定期連載中(Tokyo Art Beat)。

没後30年 木下佳通代

会期:2024年5月25日(土)~8月18日(日)

会場:大阪中之島美術館 5階展示室

時間:10:00〜17:00(入場は16:30まで)

休館・月曜 ※7月15日(月・祝)、8月12日(月・休)は開館

観覧料:一般1,600円、高大生1,000円、中学生以下無料