茨木市の文化芸術振興事業として2013年に始動した「HUB-IBARAKI ART PROJECT」は、2023年度に主催が茨木市から茨木市文化振興財団に移管、体制をリニューアルした。プロジェクトタイトルに含まれる「HUB」の意味/役割についても問い直し、新しい表現・活動が生み出される創造活動拠点の形成を射程に入れて事業展開している。

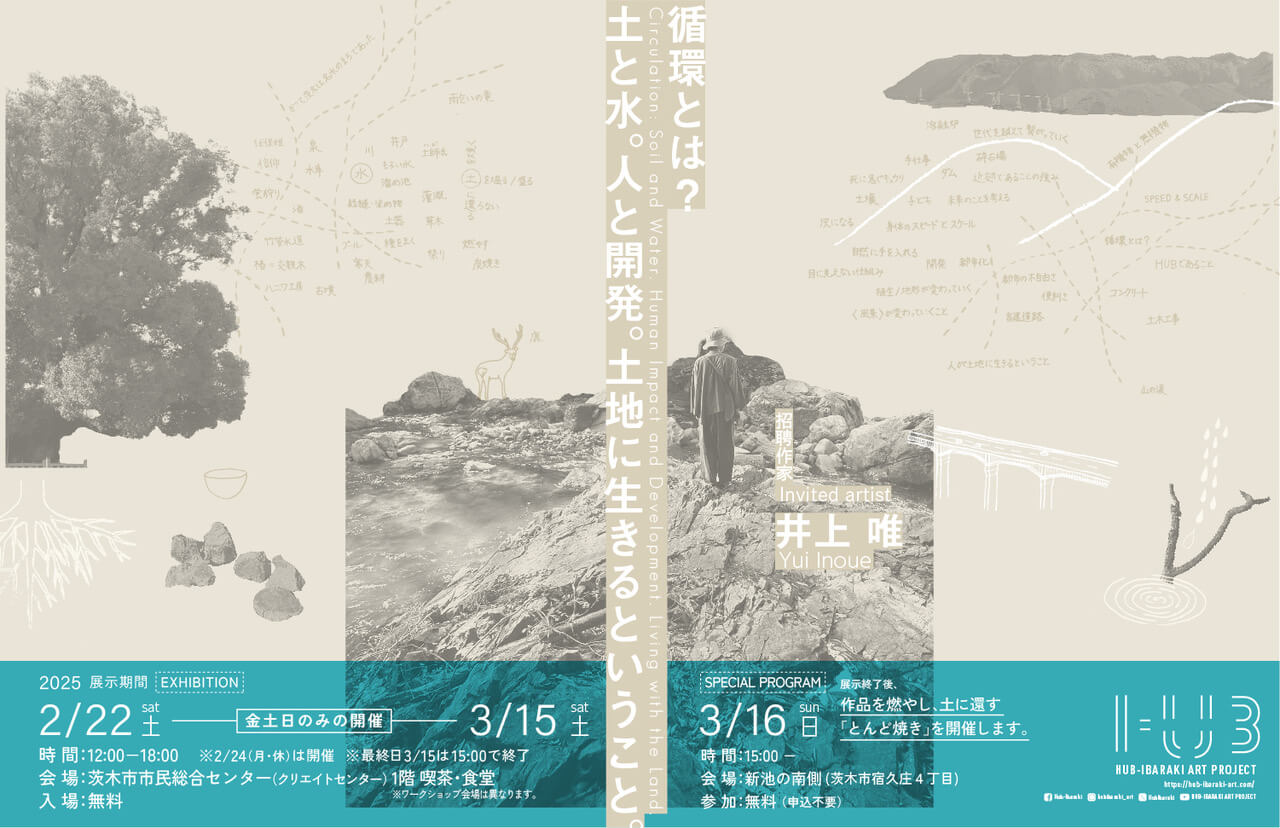

リニューアル後初の展覧会となる「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2024」が、2025年2月22日(土)より茨木市市民総合センターにて開催される。

2024年度のプロジェクトでは、ディレクター・内田千恵のキュレーションのもと、滋賀県在住の美術家・井上唯を招聘。2024年春から冬にかけて、茨木市の山間部を中心にリサーチを行ってきた。

今回の展覧会では、茨木の自然と地域の人々から受け継いだ素材から生まれた作品を発表するほか、「循環」についての問いを参加者と共有・対話する場として、土器ワークショップや野草茶会など多数の関連イベントを開催。また展覧会終了翌日には、出展作品の一部と作品制作の過程で生じた素材をすべて土に還す「とんど焼き」を茨木市内で実施。作品が土に還っていく過程そのものも作品の一部として捉える。

「HUB-IBARAKI ART PROJECT 2024」では、滋賀県在住の美術家、井上唯を招聘し、茨木市の山間部や自然循環に関わる事象に焦点を当て、春から冬にかけて共にリサーチ活動を展開してきました。井上は、時間の流れと共に少しずつ姿を変えてきたこの土地で、かつてここに存在したもの、大切に育まれたもの、いつの間にか失われたもの、そして、誰もが忘れてしまった記憶に出会い、向き合ってきました。

リサーチを進める中で、豊かな自然が残る山間部の風景の中にも、突如開発途中の土地や幹線道路、高速道路、ダムの姿が混在し、複雑な風景が広がっていることに気づかされます。世界でも見られる都市の発展と自然環境の共存は可能なのか――どのようにわたしたちに影響を与えているかを目の当たりにし、井上は「循環」という言葉の意味や、その背後に潜む課題や矛盾に気づき始めました。こうした現実と向き合う中で、彼女にとってこの地から、どのように思いをめぐらせ、どのように表現するのかが、このプロジェクトの根幹となっています。

今回の展覧会では、茨木の自然と地域の方々から受け継いだ素材から生まれた作品を発表するほか、ワークショップや関連イベントを通して、彼女が見出した「循環」についての問いを参加者と共有し、対話する場とします。

井上が茨木の地で感じたもの、発見したもの、そして問いかけたものが、訪れる皆様にとって新たな視座となることを願っています。

HUB-IBARAKI ART PROJECT ディレクター 内田千恵

–

表土に葛が覆い茂っていた数百万年前の大阪層群の土。ある人が木を植え続け、その想いで開発をまぬがれた椿山。閉じられた名水の井戸。山からニョキッと生えているかの高速道路。削られた山の麓の青緑色した水溜まりを見て呟いた”山の涙”。採石場で出くわした美しい角を持つ雄鹿と、ダイナミックに走り去った真っ黒で毛むくじゃらの大きな獣。身体の重力が歪む気がした出来立てのダム。うごめき続ける造成地のフェンス脇に生えるヨウシュヤマゴボウ。無機物をも溶かす高性能な溶融炉。雨乞い信仰が行われていた神社の境内で見つけた竜の角みたいな大きな折れ枝。川の合流地点でひとりせっせと石を動かし続けているというおじさん。

種のように散らばった出来事に出会いながら、人間が土地に手を入れることで植生や地形、そして風景が変わり続けてきたことが見えてきました。清い水の湧くところに住み着き、田んぼのために溜池を掘りつつその土を盛って古墳を作った逸話は、造成や開発の始まりを想像させるし、土を焼くことは、“土に還らない”モノづくりの始まりを想起させます。そして、少しずつ私たちの身体感覚から離れた規模や速度へと発展し、循環しないモノや仕組みが当たり前になっていきました。

都市化や利便性と引き換えに失ってきたこと、まだ残っているもの。私たちの見えないところで進行している様々なものごとに目を向け、分からないことや出来ないことにぶつかりながら、それでも気持ちいいと思う方向に向かって模索し、人間が土地に生きるとはどういうことなのかを、この土地を知ることを通じて、立ち止まって考え直す機会にできればと思います。

HUB-IBARAKI ART PROJECT2024 招聘作家 井上唯

–

アーティスト・プロフィール

1983 年愛知県生まれ、滋賀県在住。2005年愛知教育大学 教育学部 造形文化コース卒業。2007年金沢 美術工芸大学大学院 美術工芸研究科 染織コース修了。

近年の展覧会 / プロジェクトに、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2024:アケヤマー秋山郷立大赤沢小学校ー」(新潟)「井上唯/ ITONAMI: 風景に向かって旗をかかげる」ギャラリーノイエ(長野 , 2023年)、「北陸工芸の祭典:GO FOR KOGEI 2022」那谷寺(石川)「国際芸術祭あいち 2022: “ほの国” を知るためのプロジェクト」(愛知 , 2021-2022年)、「Soft Territory かかわりのあわい」滋賀県立美術館(2021 年)など。

HUB IBARAKI ART PROJECT2024

井上 唯『循環とは?土と水。人と開発。土地に生きるということ。』会期:2025年2月22日(土)〜3月15日(土) ※金・土・日曜のみ開催

※2月24日(月・休)は開催会場:茨木市 市民総合センター(クリエイトセンター)1階 喫茶・食堂

時間:12:00〜18:00(最終日3月15日は15:00終了)

関連プログラム

茨木の土と草木で作る土器ワークショップ:作る編/窯焼き編

(2月1日〜10日に開催済)井上唯 アーティストトーク

アーティスト本人が作品背景や本プロジェクト・作品についてお話しします。

日時:2月23日(日)14:00〜15:30

会場:クリエイトセンター204 室

参加費:無料 ※要申込茨木を味わう、野草茶会

茨木市内で採取した野草のお茶を沸かし、茨木の土で作った土器でふるまう野外プログラムです。薪ストーブを囲みながら、IBALAB@ の開放的な空間であったかいお茶をお楽しみください。

日時:2月24日に(月・休) 13:00〜14:30

会場:IBALAB@ 広場 ※展覧会会場より徒歩2分

参加費:無料竹の水道管に水を流してみる!

名水の町だった茨木。かつてあちこちの井戸から水が湧き、地下には竹を使った水道管が張り巡らされ人々の生活を潤していました。展示作品と組み合わせながら、「竹」を使って竹管水道の仕組みを再現して水を流してみます。

日時:3月2日(日) 随時(12:00〜18:00)

会場:展覧会会場内(クリエイトセンター1階 喫茶・食堂)

参加費:無料山と風景に学ぶ:山歩きと野草茶会(健脚向き)

千提寺の展望台まで片道20分の散策路を外れて山の中も歩きつつ、自然や植物を通して、山や風景の成り立ちを学びます。案内人は高槻市立自然博物館あくあぴあ芥川アドバイザーの高田みちよ氏。終着点の展望台では、開発が進む目の前の風景やその向こうに広がる大阪平野を眺めながら、山で採取した野草でお茶を沸かしてみんなで味わいましょう。

日時:3月8日(土)14:40〜16:00

場所:千提寺 展望台周辺 [集合]14:30 清溪公民館実習室(泉原バス停前すぐ)

参加費: 無料 ※要申込(定員10 名)

講師:高田みちよ(高槻市立自然博物館あくあぴあ芥川アドバイザー)蛍を呼ぶ「箒(ほうき)」づくりワークショップ

かつて茨木にたくさん飛び交っていたホタル。夏の風物詩として江戸時代の人々も河原に集まって蛍の光を楽しんでいました。茨木市で「ホタル復活プロジェクト」に取り組む衣笠氏から、ホタルの生態や茨木で蛍を復活させたお話しを伺います。その後、菜種がらを使って、ホタルを集めるため「がら箒」を作ります。作った箒は持ち帰り、次の夏にはぜひ茨木の川へホタル観察へ行ってみましょう。茨木の自然と昔の知恵を楽しみつつ、少し未来のことや自然環境を考えてみる子ども向けのプログラムです。

日時:3月9日(日)14:00〜15:00

会場:クリエイトセンター3階工芸創作室

参加費: 無料 ※要申込(定員10 名)

対象:小学生以上、親子での参加歓迎

講師:衣笠末男(わいず倶楽部ホタルプロジェクト)とんど焼き:土に還す営み

展覧会終了翌日に、出展作品の一部と作品制作の過程で生じた素材をすべて燃やし、灰にして、土に還す「とんど焼き」を新池の南側で実施します。この「とんど焼き」では、作品が土に還っていく過程そのものも作品の一部として捉えています。

日時:3月16日(日)15:00頃〜 ※燃やす時間は10〜30分程度を予定

場所:新池の南側(茨木市宿久庄4丁目)

参加費: 無料

後援:豊川地区まちづくり協議会

協力:鳥羽自治会、鳥羽とんど焼き保存会※会場アクセスや申込方法などの詳細は公式Webサイト参照

茨木市駅前4-6-16