大阪を拠点に活動しているアートハブ・TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト「TRA-PLAY」を、継続的に開催している。

TRA-PLAY vol.4では、ジョクジャカルタのキュレーター・コレクティブ 「LIR.」が参加し、同地で行われるプロジェクトを大阪版として翻案。トークとポートフォリオレビューを開催する。

LIR.は、インドネシア・ジョグジャカルタで2011年に設立されたキュレーター・コレクティブです。国際的な展覧会やコラボレーションのほか、教育プラットフォームの運営などを行い、「地元の知・記憶・歴史を世代を超えて伝えていく」ことに関心を持ちながら活動を展開しています。

本ワークショップでは、LIR.の共同設立者でありアーティストのディト・ユウォノを迎え、インドネシアの文化的な交流スタイルである「ノンクロン」──ゆるやかに集い、時間や会話を共有する──をしながら、参加アーティストを対象とした作品のレビューを行います。インドネシアで活躍するキュレーターから直接アドバイスを受けることで、国際的な文脈の中で自身の作品や制作を見つめ直し、参加者が今後の活動を広げるきっかけとなることを期待しています。

アーティストに限らず、さまざまな分野の方々にとっても刺激的で実りある時間となるはずです。ぜひご参加ください。(TRA-TRAVEL)

ディト・ユウォノ(Dito Yuwono)

ディト・ユウォノの活動は、ビジュアルアートの制作とキュラトリアル実践のあいだを横断しており、彼は「空間」がいかに政治や歴史と結びついているかに関心を持っている。

リサーチを基盤とした彼の実践は、ビデオ、写真、映像インスタレーションなどの手法を通して、社会的・政治的・歴史的な問題をしばしば扱う。

彼はRAW Academie: CURAおよびIndependent Curators International(ICI)Intensives(2024)の修了生であり、2024年にはジョグジャカルタのCEMETI – Institute for Arts and Societyの新ディレクターの一人に就任した。

それ以前は、2020年から2024年までRuang MES56の共同ディレクターを務めていた。LIR.

LIRは、ミラ・アスリニングティアス(Mira Asriningtyas)とディト・ユウォノ(Dito Yuwono)によって結成されたアート・インスティテューション/キュレーター・コレクティブ。2011年にインドネシア・ジョグジャカルタで設立されたLIR Spaceは、アーティストが互いに支え合い、前向きな環境を築くことを目的に活動を開始。二人は2019年、ダカールのRAW Material Companyによるプログラム「RAW Academie: CURA」のフェローに選出。LIRのプロジェクトは、学際的なコラボレーションとリサーチを基盤とする展覧会を特徴とし、知識や記憶、歴史を世代を超えて継承することを志向している。代表的なプロジェクトには、「Curated by LIR」展シリーズ(ジョグジャカルタ/ジャカルタ、2018〜2023)、「Transient Museum of a Thousand Conversations」(ISCPニューヨーク、2020年/OUR Museum台北、2023年)、「Pollination」第3版(2020–2021)などがあり、また故郷カリウランを舞台に地域住民の記憶をアーカイブ化する長期プロジェクト「900mdpl」(2017・2019・2022)にも取り組んでいる。

TRA-TRAVELのQenji Yoshidaによる、LIR.のディト・ユウォノへのインタビュー

Qenji Yoshida (QY):まずはキュレーターコレクティブのLIR.についてご紹介いただけますか?

Dito Yuwono (DY):LIRは、ミラ・アスリニングティアス(Mira Asriningtyas)と私とで設立されたキュレーター・コレクティブで、インドネシア・ジョグジャカルタのアートスペース「LIR Space」として2011年に活動を始めました。

QY:具体的にどんなプログラムをされてきたのでしょうか?

DY:2011年から2019年まではジョグジャカルタで実スペースを運営していたので、そこでトークイベント、ワークショップ、展覧会など多様なプログラムを開催してきました。学際的なコラボレーションやリサーチベースの展覧会が多く、世代を超えて知識・記憶・歴史を紡ぎあうことをプロジェクトでは重視していました。

それで、2019年以降は、他の機関とより密接に協働しながら活動を展開しており、代表的なプロジェクトには『Curated by LIR』(ジョグジャカルタ/ジャカルタ、2018–2023)や『Transient Museum of a Thousand Conversations』(ISCP–NY、2020/Institut Français Indonesia–ジョグジャカルタ、2022/OUR Museum–台北、2023)などがあります。

QY:他にも故郷のカリウランで長期的に取り込まれているプロジェクトなど多岐に渡る活動を行われていますが、「キュレーター」のコレクティブであるため、根源的な質問をさせてください。あなたにとって「キュレーション」とはどういう意味を持つのでしょう?

DY:そうですね。私たちの実践において、キュレーションとは単に展覧会をつくることや、グループ展のためにアーティストを選ぶことだけを意味しません。

展覧会を伴わない長期的なプログラムなど、まったく異なる形を取ることもあります。 キュレーションを「アーティストを選び、その作品を並べること」と捉えられることもありますが、私たちにとってそれはむしろ、「場所とどのように関わり、そこにどう応答するか」という実践でもあります。QY:その応答の仕方が創り手を映しますよね。

DY:キュレーションとは単に展覧会や作品、アーティストに関することではなく、批評的思考を要する一連のプロセスそのものであると考えています。ときには作品を実際に扱う作業を伴うこともあれば、空間や人々に対する感受性や応答性の問題でもあります。それはつまり、より広い社会や公共に対してどのように関わり続け、意味を持ち続けるかということなのです。

QY:プログラムをどうアウトプットされているかについてもお話しを聞いても良いですか?

DY:当初は展覧会が関心の中心でしたが、キュレーションに対する理解の深化とともに、実践や経験も進化していきました。もちろん展覧会は重要な要素であり続けていますが、それだけが目的ではなく、プロジェクトやプログラムを構想する際に考えるアウトプットのひとつに過ぎません。

私たちがもっとも重視しているのは、知識をより広い公共に伝える方法です。

その意味で、パブリケーション(出版、アーカイブなど)はこのプロセスにおいて不可欠な要素となります。

展覧会だけでなく、プログラムやプロジェクトを異なる形式で構成し、その影響をより広げていくことも同様に重要だと考えています。

アウトプットの形は、各プログラムやプロジェクトの目的や文脈に応じて柔軟に変化します。

QY:今回大阪で実施するワークショップについても少し聞かせていただけますか?

DY:LIR.が物理的なスペースを運営していた頃は、若いアーティストたちと一緒に作業したり、「ノンクロン(ゆるやかに過ごし語らう)」していました。

こうした何気ない会話が、自然とポートフォリオレビューへと発展したり、時にはコラボレーションのプロジェクトにつながることもありました。

そんなポートフォリオレビューを起点として、各アーティストの実践や今後の方向性に合わせたプログラムを構築する長期的な取り組みも行っていました。

大阪でもその試みを紹介し実施してみようというのが今回のワークショップになります。QY:大阪では昨今そのような取り組みは聞かないので、実際に参加者にとって自分の作品や制作を捉え直したり新たなインスピレーションが生まれる機会になればいいなと想像しています。

DY:そうですね。現在私とミラでディレクターを務めるCemeti – Institute for Art and Societyでもこのアプローチを継続し、今年初めには正式なポートフォリオレビューのプログラムを実施しています。このプログラムでは、20年以上にわたりアートシーンで活動してきた理事メンバーのアーティストや実践者をレビュワーとして招きました。

このようなプログラムは、レビューを受けるアーティストだけでなく、レビュワーにとっても新しい実践に出会い学ぶ機会となり、相互的な学びのプロセスだと考えています。QY:プラットフォームを越えて実践されているんですね。

DY:ジョグジャカルタのアートシーンは活発で、互いに支え合う関係性があります。

ジョグジャカルタのアートシーンが興味深いのは、国際的なつながりだけでなく、インディペンデントから商業的な活動まで多様な実践が共存していること、そして多分野にまたがる表現が多いことにあります。

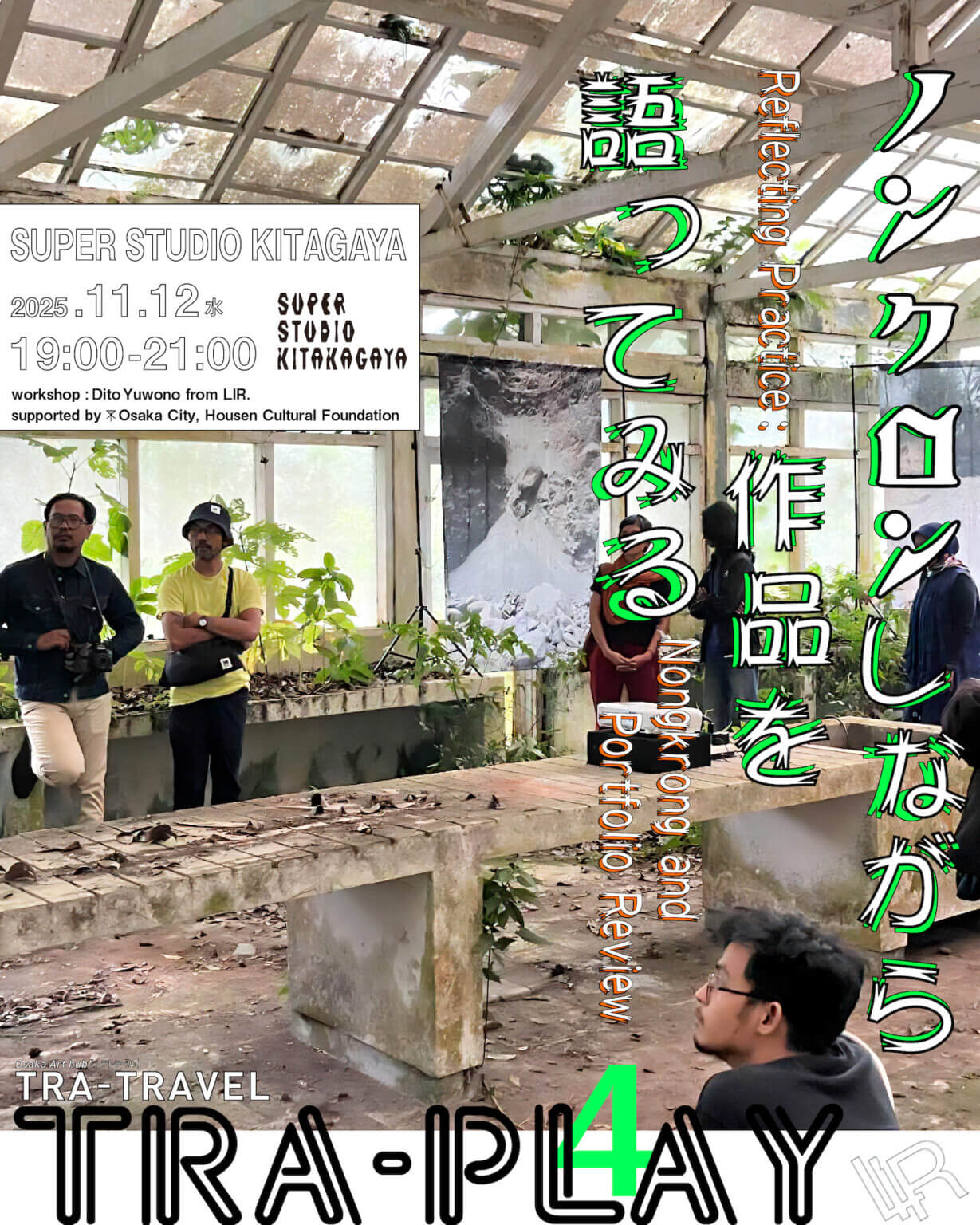

ワークショップ4 with LIR 「ノンクロンしながら作品を語ってみる」

日時:2025年11月12日(水) 19:00〜21:00(開場は15分前より)

会場:Super Studio Kitakagaya(SSK)

参加費:無料

※要予約。当日13:00までにTRA-TRAVELのInstagramまたはMessengerより連絡※参加者はポートフォリオを持参。Webサイトの提示でもOK

主催:TRA-TRAVEL

共催:LIR.

助成:大阪市、芳泉文化財団

大阪市住之江区北加賀屋 5-4-64