本稿は、2022年1月29日(土)から2月26日(土)まで、The Third Gallery Ayaにて開催している石川竜一「いのちのうちがわ」展を観た翌日に、Zoomで1時間ほど石川から話を聞き、本展について、そして写真家であり、ひとりの人間としての石川竜一について考えたものである。

会期初日、The Third Gallery Ayaを訪れた私は、8歳の息子を連れていたこともあり、少し緊張しながらギャラリーのすりガラスを開けた。

まず目に入ったのは、ギャラリーの左右の壁に展示された大きな風景写真。片方の壁にはたっぷり雪が積もった山の俯瞰、反対側の壁にはのっぺりと明るい肌の巨岩。その2つの写真のまわりを取り囲むように動物の内臓や手足の鮮やかな写真が展示されている。

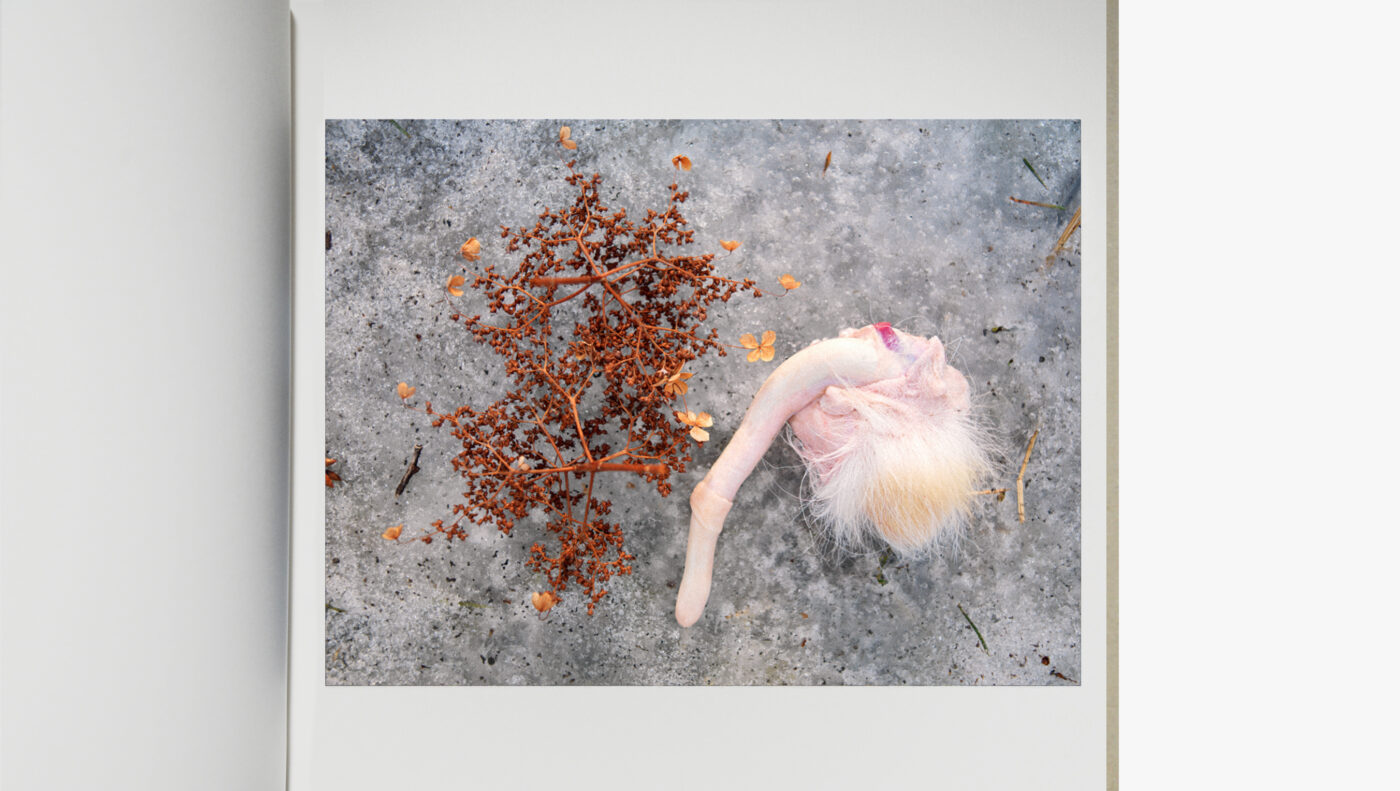

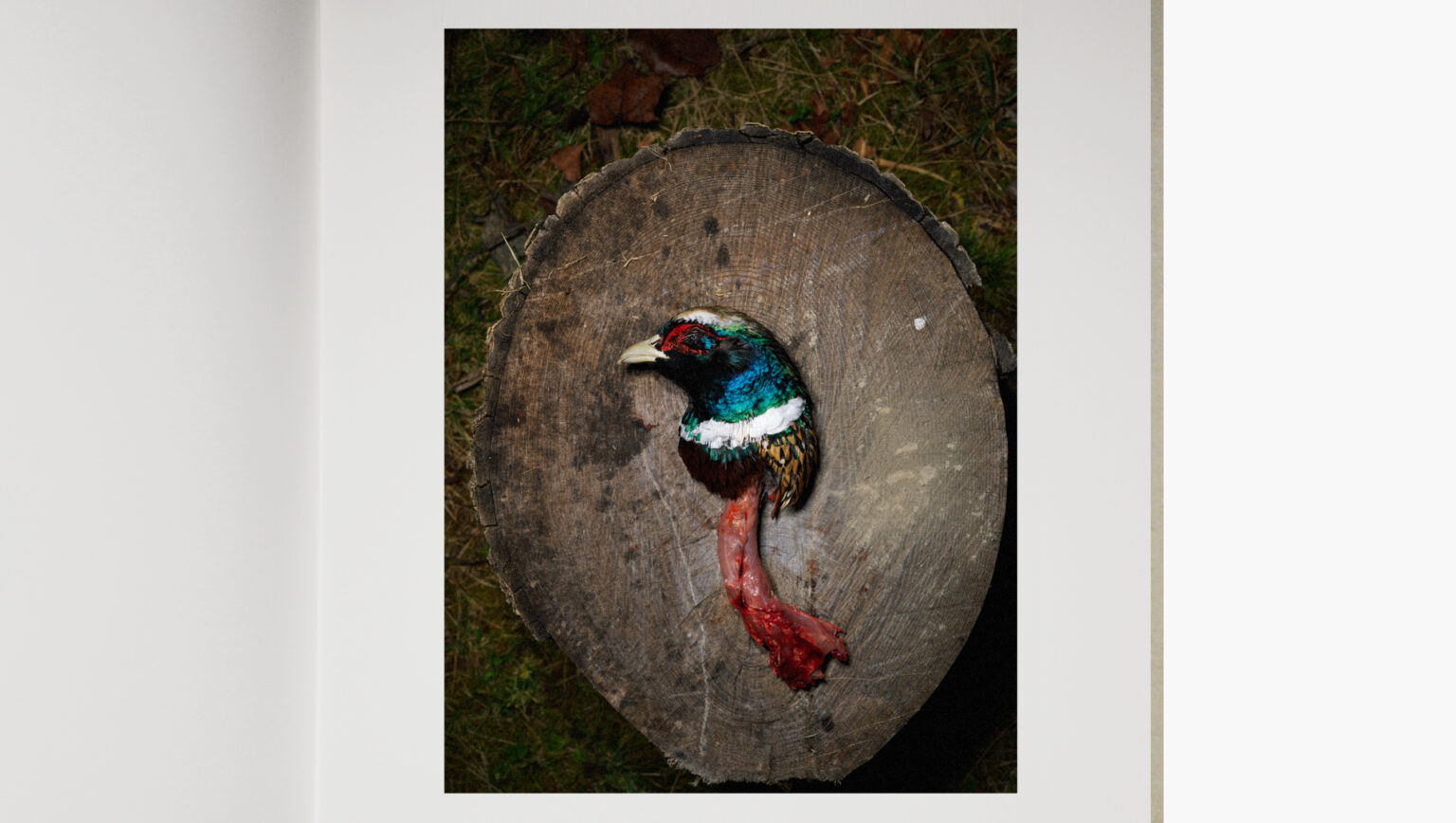

おそらく熟練の手ですぐに捌かれたと思わせる肉塊は、もはやなんの動物だったかすらわからない。飛び散る血は最小限に、奇妙な造形をさらし、鮮度を保ったまま凍る地面や岩肌、草上にそっと置かれている。そのさまは、一連の作業が最小限の手数と時間で行われたことを想像させた。

ここが腸で、胃かな。そしたら、ここがたぶん肛門だよな。人間とあまり変わらないのかな。と、勝手に予想する。ふと息子に目線を移すと、亀の内臓を見ながら、「うわ、キモ」と小さくつぶやいていた。帰りの車のなかで、子どもに感想を聞いてみた。「うーん、近くで見るとキモイけど、遠くでみるとキレイだった」。たしかにそのとおり、「動物の内臓をさらけだした写真」という見たものを言葉に置き換えたときの直接さに反し、ギャラリーの空間を満たしていたのは「見てはいけないものを見ているのではないか」という若干の後ろめたさ。厳か、あるいは爽やかとも言える印象も受ける写真もある。惨事の後ではなく、儀式の一場面を目撃したような。

一目しただけでは、これらの内臓がこうなっている理由もわからない。なんの前情報もなくギャラリーを訪れたならば、これが写真家にとって何度も死を感じさせるほどのサバイバル登山の途中で出会った瞬間の、ほぼ即興の産物だとは思わないだろう。だが、事前に写真集を噛み砕くように何度も見ていた筆者にとっては、ギャラリーに1歩入ったときの、空間全体に漂う穏やかさに違和感を覚えた。

翌日、その疑問を石川にぶつけてみた。本展は石川自身がキュレーションしたもので、実際に写したものがほぼ実寸に見えるようなサイズで見せたいと考えていたという。必然的に風景写真は大きく、一個体としての動物の内臓は小さくプリントされていたことになる。山や岩、目の前の世界を構成する落ち葉や川の流れ、そこに配置された内臓と、側にある小枝やなにかの断片が、私の体を串刺しにする。まっすぐな眼差しでとらえられた、大小入り交じる写真の組み合わせから、自然がおおらかに内包する生命の循環を体感する。

登山家・服部文祥氏に同行した数年のサバイバル登山のなかで撮られたという、これらの写真。私はまず写真集というかたちで出会った。赤々舎から冗談のような大きさの段ボールに包まれて届いた写真集は(梱包が大変だったに違いない)、サイズ、重さともにヘビー級で、今でも置き場所に困っている。また、いわゆるページを固定する製本がされておらず、1枚ずつが独立した紙で、厚いボール紙に挟まれており、容易にバラせるつくりになっている。

「実は、“いのちのうちがわ”は、展示のイメージが先にあったんです。写真集ではなくて」という石川の言葉に、写真集の体裁についても合点がいった。複数の写真の構成の連なりが石川の写真の魅力だが、実は創作のプロセスとして、写真集をイメージする場合と、1点ずつの展示をイメージする場合とで分かれるのだという。そして今回は、展示をイメージしながら写真構成をしていった。サイズも含めたオリジナルプリントの展示構成と、写真集(会場でも閲覧可能)を比較しながら見るのも、展示の楽しみ方のひとつだろう。

筆者が石川の写真に惹かれる点、それは彼の他者との関わり方、距離のとり方だ。「いのちのうちがわ」には、一切人物が写っていない。が、話が聞けるなら、と話題は「人」へと移っていった。

石川は、その写真家人生のなかで、常にいわゆる「ままならない人たち」と関係を持ち続け、その関係に時に困りつつも惹かれ合い、導かれるように人生を歩んでいる。「ままならない人たち」とは、石川の友人や隣人、そして舞踊の師匠のしば正龍であり、写真の師匠である勇崎哲史であり、今回の展示にも関係する山の師匠の服部文祥である。石川に言わせると、三者に共通するのは、「これが生きるってことだ」と思わせる言動やクセの強さ、そして愚直さであるという。

実は私自身、この3人のうち、共通の知人である勇崎の紹介によって石川と出会った。惜しくも2021年に逝去した勇崎を、石川は死の間際まで寄り添い、その様子を知人たちにメールで丁寧に報告していた。その宛先のひとりが私だった。また別の古い記憶がある。私が2015年に大阪で知人を囲み食事をしたとき、食べ終わった皿を手際良く片づけていた石川の身のこなしが今でも脳裏に残っている。ほんの些細な瞬間だったが、周囲への目配り、距離のとり方、すべてがそつなく完璧だったことを覚えている。私はそれを、介護、ケアワークと言われる、ケアをする人たちの眼差しや動きと重ねた。おそらくは勇崎やしば、あるいは古くからの知人たちを、さまざまなかたちで石川なりにケアしてきたのだろう。

このようないくつかの記憶の断片から、私は石川が他者の距離をはかりながら、自分が共倒れしないような勘や技術も併せ持った人間であると思っている。それがそのまま写真家の取り組みとして機能しているのではないか。その話を石川に向けると、少し笑いながら「そういう人たちに、どうしても出会ってしまう自分がいるんです。そういうふうに生きてしまっているというか。一緒にいたいという気持ちでもなく、できればふつうに静かに暮らしたいとさえ思ったりもします」と言った。そう言いながらも石川は気づけば愚直に生きる人のそばにいながら、人間が誰にもなり代われない存在であるという当たり前のような事実を、写真という行為を通して、常に体験しているという。

石川との会話の後、いくつかの記憶をたぐり寄せながら、あらためて写真集「いのちのうちがわ」を見る。人間が写っていない写真から立ちのぼる、いのちの気配について考える。

それは今回は服部文祥という、山と自身に愚直に向き合う登山家、彼に引き寄せるように山に入った石川、そして名前もわからない動物たちの内臓である。内臓は、食べられ、捨てられ、腐り、誰かのいのちを燃やしたり、土壌となって自然にかえっていく。枯枝も凍る地面も、巨大な岩も大きな循環のなかにある。同時にふと、ここに写真となった内臓たちは行き場を失っているのではないかとも思う。プリントされ、匂いも感触もなく私の部屋のなかや大阪のギャラリーに現れた、宙ぶらりんになった内臓。そこには、なぜ自分がここにいるのか、ここにいていいのか、と自問と居心地の悪さを伴ったひとりの人間が見える。

「これが生きるってことか」。そっと地面に内臓を置き、シャッターを押す、ままならないいのちに寄り添う写真家のことを思う。

岡部太郎 / Taro Okabe

1979年前橋市生まれ。奈良市在住。たんぽぽの家にて、障害とアートに関する展覧会やセミナー、ワークショップなどの企画運営を行う。福祉、アート、デザインの枠をこえて人間の豊かさを伝える活動に取り組む。

会期:2022年1月29日(土)~2月26日(土)

会場:The Third Gallery Aya

時間:水〜金曜12:00〜19:00、土曜12:00〜17:00 *火曜アポイントオンリー

休廊:日・月曜日

問合:info@thethirdgalleryaya.com

関連トークイベント

日時:2022年2月12日(土)18:00〜19:00

会場:YouTube配信 *ギャラリーを会場にして配信予定

参加費:1,000円

申込先:event@thethirdgalleryaya.com/06-6445-3557

写真集

石川竜一『いのちのうちがわ』

定価:13,000円+税

発行:赤々舎

http://www.akaaka.com/publishing/bk-ishikawa-inochi.html

関連記事:

ただその場にいることの力

対談:岡部太郎[たんぽぽの家]× 東岳志[山食音/サウンドエンジニア]