Marco Galleryで開催された中山佳保子による関西で初となる個展「光のりんかく」は、世界と向き合う知覚のありかを、穏やかなまなざしによって、静かに、しかし確かに浮かび上がらせるものであった。

少し前までは古着を売りながら、その傍でエッジの効いたアートを併置していたMarco Gallery。周囲にはトレンドを探し歩くファッション・コンシャスな若者が行き交い、そうした文脈でアートを扱う場として見られてきた。今年9月にソウルで行われたアートフェア「Frieze Soul 2023」では、ギャラリーがリプレゼントする彫刻家・葭村太一を携え出展し、好評を博すなど、実践のなかで国際的な現代美術の感覚を身につけ、着実にフィールドを広げている。このギャラリーの今後の展開に大いに期待したい。

Marco Galleryのトップフロアにある小さなホワイトキューブを使った中山佳保子の展示は、壁面に12点の小さな平面作品が均一な間隔と同じ高さで並んだシンプルなものであった。作品は、シルクスクリーンで刷られた鮮やかな単色と抽象化された形象による、一見、マリメッコ風のグラフィックなつくりの作品として見てしまいがちになる。だが、よく見てみると鑑賞する順番を意識し慎重に配置されている気配がある。最初からもう一度丁寧に作品を見ていくと、それら抽象的な形象が、まぎれもなく生い茂る樹木の葉であって、明確な葉の形を示したり、あるいは輪郭がぼやけて抽象的な形になるなどのフォルムのバリエーションを見せていることに気がついた。

実はこれらの作品は、樹木の影を写し取った「写真」なのだ。印画紙の上にモノをおいて感光させ、その形を写し取る技法をフォトグラムと呼ぶ。中山は、これをシルクスクリーンのプロセスにそのまま取り入れて作品をつくった。シルクスクリーンは、メッシュ状の版を使う版画の技法のひとつ。透過性の素材に下絵を描き、それを感光材が塗られたメッシュに圧着させて光を当てると、光が当たった部分の薬剤が硬化してインクをブロックし、光が遮られた部分はメッシュのまま残ってインクを浸透させて版画として下絵が転写される仕組みだ。

中山は樹木の影が落ちる地面に直接、感光性のスクリーンを置いて、樹木の木漏れ日の光と影をフォトグラムとして写し取った。風が吹けば、枝が揺れてイメージはぼやけ、またスクリーンと樹木の距離が近ければ葉の形が具体的に浮かび上がり、逆に遠ければ輪郭は不明瞭となる。「光のりんかく」と題された本展で見せられている作品は、そうした自然の様相を、作家の感情や感覚などを一切介入させることなく、機械的に転写したものなのだ。

自然の営為の冷徹なる観察者。中山が自身の作品に託したまなざしは、カメラのレンズの視界に近い。私たちは身体と感覚によって、自然と接し、その様態を測り、自然と渡り合いながら生きる存在である。まずは、自らが接する状況を知覚すること。中山の作品は、その知覚のあり方へと意識を向かわせる示唆の「ふるまい」のようなものか。そしてその先に広がる知覚がのぞき込んだ世界は、広大で空虚なのだ。

だから中山の作品は、状況に何かを付け加える表現というより、そこから何かを受け取る受動的なスタンスの様相を帯びる。コンパクトな空間のなかで作品が掛けられた壁面が、不思議なほどニュートラルな印象であったのはそのためかもしれない。水や空気に感じるものに近い印象だ。しかしそれは決してネガティブな印象ではなくて、シルクスリーンの技法が際立たせる、慎重に調合されたであろう鮮やかな単色の心地よさと相まって、穏やかで控えめな美しさを醸し出していた。

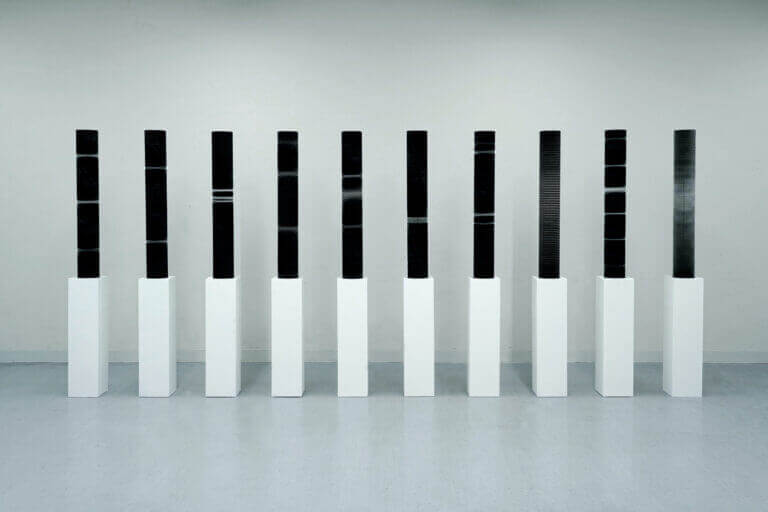

1997年生まれの中山の作家としての感覚の確かさは、過去の作品を見ればより明らかになる。2020年3月に筑波大学芸術専門学群卒業後、同年9月に東京のスパイラルで開催されたSICF21でグランプリを受賞した《PLASTIC DAN-POLE》は、2019年の大学4年次に制作した作品である。円盤状に切り抜いた段ボールをわずかに角度を変えながら何層も重ねてポール状にし、それを動力で回転させることで、段ボールの波目の多数の穴が錯視効果をもたらす。

中山佳保子《plastic dan pole》 2019年

中山佳保子《plastic dan pole》 2019年

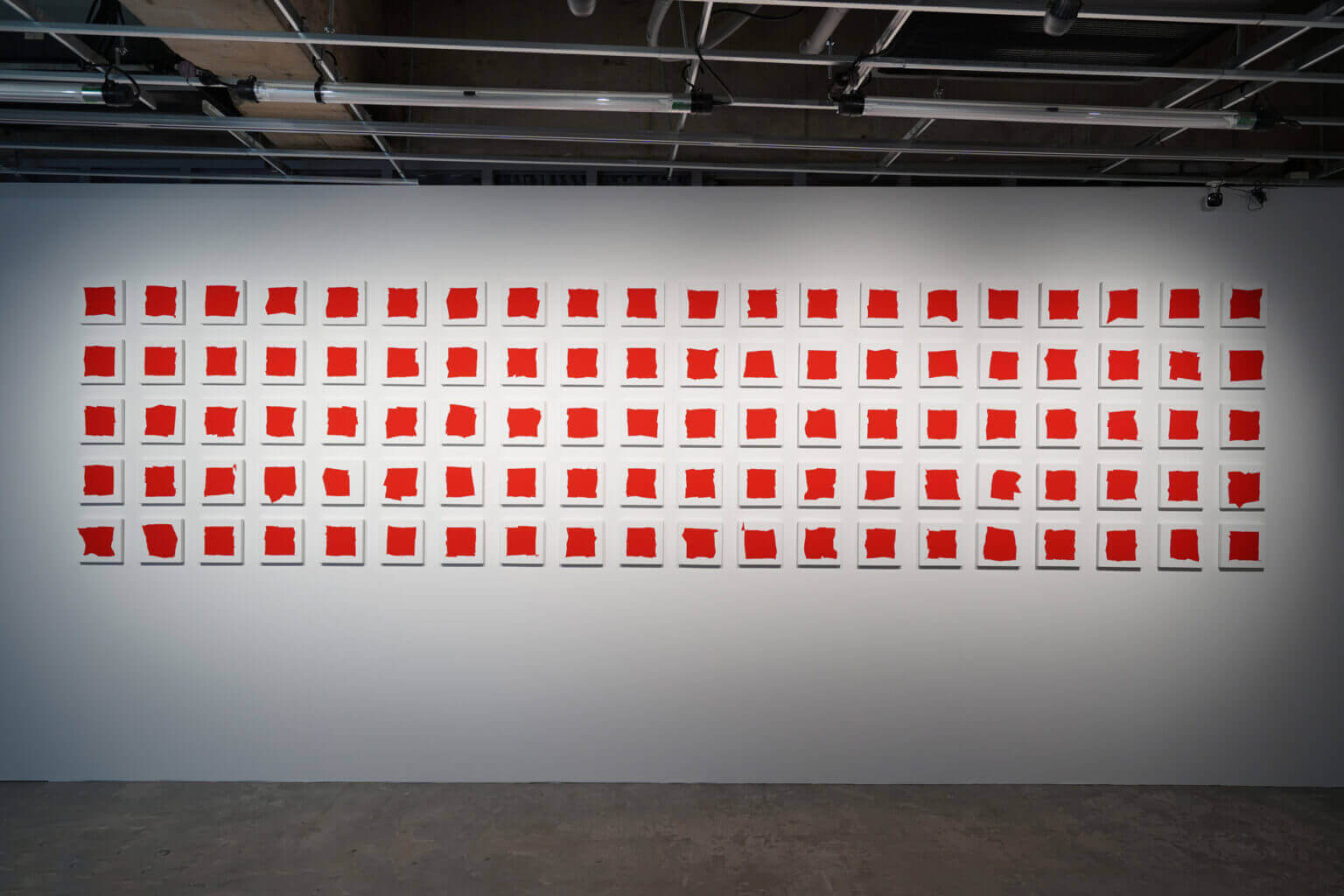

2021年の《SQUARES》は、あらかじめキャンバスに鉛筆で正方形を描いておき、目隠しをした中山自身が、他者の誘導によって正方形をなぞる行為を繰り返し、その結果生まれた多数のいびつな形状の赤い「正方形」を集積して見せる作品で、視界を奪われた感覚が描こうとする正方形の理念と物理的に生成される正方形の実存的形態との対比を促す。

また2021年の《toothpicks》は、床に立てたつまようじが自然に倒れた先端を起点に別のつまようじを立て、それが倒れた先端に、また次のつまようじを立てる行為を幾度も繰り返し、その結果、ドミノ倒し後の絵図のような、偶然の連鎖で生まれた奇妙な景色を現出させた作品である。

大学を卒業してわずか2、3年の間に(その大半はコロナ禍に覆われていた)中山は、見過ごしがちな事象の本質を鋭敏に感じ取る感覚を駆使し、状況に対峙する観察者のまなざしと、ふるまいによって、注目すべき芸術を生み出してきた。その精度と純度の高さが、彼女の芸術の強度であろう。

段ボールの穴のすき間から生じる錯視効果にせよ、理念と実存との差異にせよ、倒れたつまようじが生み出すドミノ倒しの光景にせよ、自身の外部から届く微細なシグナルを探査し、受信する観察者の立ち位置に、彼女の作品は立ち現れる。その表現を芸術の高みへと昇華させるために、作品の特徴として見られる「反復」が手法として用いられているのかもしれない。アーティストは自身の一部を、状況のなかに混ぜ込んで良い。芸術は、そうしたコミットによって創造の共感を生むことができる場でもある。彼女には、そうした内省的なる表象においても卓越した素地を感じる。彼女の旅はまだはじまったばかりだが、その軌跡は、すでに美しく、そして長く美しいものになるだろう。

大島賛都/Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

会期:2023年9月1日(金)~24日(日)

会場:Marco Gallery 4F

時間:12:00〜19:00

休廊:月・火曜