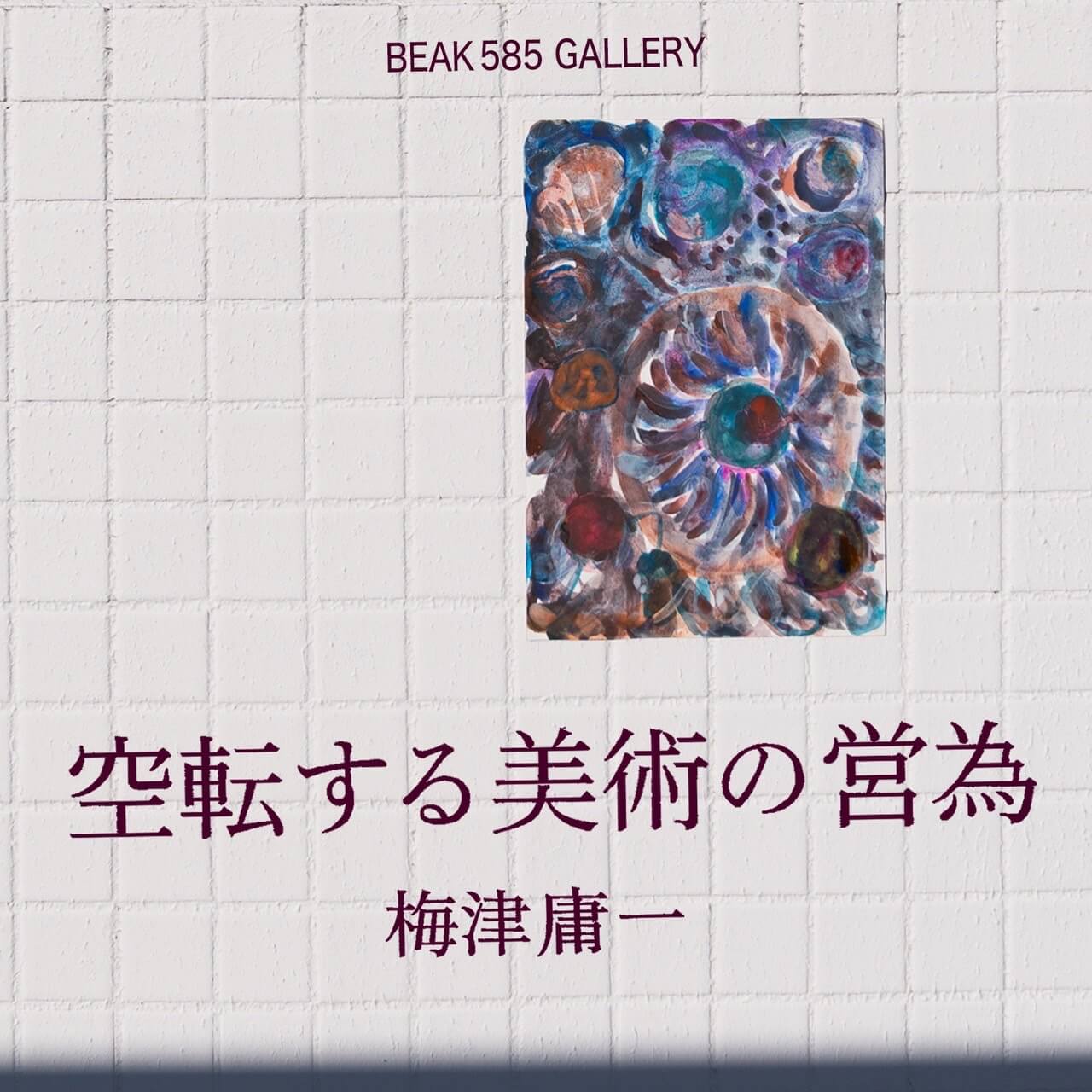

西天満のBEAK 585 GALLERYにて、2025年5月6日(火・祝)まで、梅津庸一の個展「梅津庸一|空転する美術の営為」が開催されている。

梅津は1982年山形生まれ。神奈川県相模原市と滋賀県の信楽を拠点に活動。

主宰するアートコレクティブ「パープルーム」としての活動のほか、絵画、版画、陶芸、映像などを駆使した作品の制作、展覧会企画、ギャラリー運営、批評など、多方面にわたり活動している。

今回の個展では、パープルームの拠点の引っ越しの際に見つかったという膨大な数のドローイングの中から選りすぐりのものを紹介。

また、美術の営為にそのものに着目し、つくり手だけでなくギャラリストやコレクター、観客を含む広い意味での美術の担い手たちの現在地、美術がわたしたちにもたらすものについて考える。

ステートメント

BEAK585のオーナーの川部昭隆さんは住宅の設計や積算を生業としていたが、コロナ禍の2022年に意を決して大阪の西天満にて開業した。名古屋の千種にあるギャラリーHAMを彷彿とさせる内装が特徴的だ。

近年、川部さんのようにコレクターからギャラリストに転身する人は少なくない。しかし2000年代初頭に比べたらアートマーケットは大きくなったとはいえ、ギャラリー業は甘くないようだ。川部さんと昨年の秋はじめてお会いした際に不安そうに子どもの学費の心配をしていたのが印象に残っている。

BEAK585のこれまでのプログラムにざっと目を通すとひとつの傾向が見えてくる。表現主義的なジェスチャーそして私小説的なスケールの絵画作品が多い。美術館の企画展で言えば「絵画の庭─ゼロ年代日本の地平から」(国立国際美術館、2010年)、「絵画の在りか」(東京オペラシティ アートギャラリー、2014年)といった「美大絵画」の系譜とも無関係ではないだろう。もともとアートファンだった川部さんはこれらの作家たちにどのような展望を見ているのだろうか。 2000年代の現代アートにおける絵画部門の大半は理念ではなく気分によって育まれてきた。その背景には美術館の学芸員やキュレーター以上にコマーシャルギャラリーのディレクターたちの趣味や価値判断があった。しかしここ数年はかつてのコマーシャルギャラリーの美学よりもSNSでの話題性や売上といった数値化できる指標が以前にも増して影響力を持つようになった。ここには当然、批評など存在しない。そんな事情もあって僕は有力コマーシャルギャラリーに所属し積極的にアートフェアへの出展するようなやり方からはやや距離をとるようになった。大きなマーケットの潮流には乗りたくない、しかし作品を売って生活費を稼ぐ必要はある、そんなジレンマを抱えながら試行錯誤してきた。

ところで、最近僕が感じているのは観客の重要性だ。多くの作家に実はちゃんと「お客さん」がついていないのではないか。美術界とは歪な業界で観客よりも作家志望のワナビーや入門者の方が圧倒的に多い。その一方で美術大学や美術館などインフラはかなり整っている。教員職に就いたり、美術館とつながりを持ってさえいれば美術の世界でサバイブすることは可能だろう。しかし、それは果たして美術を「やっている」ことになるのだろうか。自分は町の中華料理店やBARのようにお客さんと向き合えているのだろうか。

僕は美術界で生きてきたので、その力学の中で活動していることは否定できない。そして時としてコミュニュケーションコストを下げるため、または蔑称として使われる「作家先生」を甘んじて受け入れなければならないシチュエーションがあることも理解しているつもりだ。だが、それでも僕は飲食店や製陶所や版画工房の職人たちにシンパシーを覚える。どう考えても美術よりもこちらの方が筋が通っている。

さて、本展はBEAK585で初となる僕の個展である。ここで何を見せるべきか。大阪の地域性にアプローチ?いや、僕の作家業と経営的に後がない川部さんのギャラリー業との協働で何ができるのかが問われているのだろう。とはいってもレイアウトだけ見れば絵や陶芸が素朴に並ぶいたってオーソドックスな展覧会になるはずだ。とりわけコンセプチュアルアート的な要素もない。

そんな枠組みではあるが僕は自身の作家人生を反芻するような展覧会にしたいと思っている。美術家としての僕は歴史や美術の諸制度と自分自身を重ね合わせる、例えば自画像を描いたりしてきたが、実はドローイングの仕事が圧倒的に多い。僕にとってドローイングとはアイデアの源泉であり、様式未満の造形が生成されては消えていくまさにビオトープなのである。ところで昨年末のパープルームの引越しの際に大量に過去の未完のドローイングが発掘された。本展のためにその中からとりわけ不定形かつ、不吉な空気が立ち込めているものをチョイスし、それらを当時の自分自身の造形言語と対話しながら仕上げた。したがって本展には制作期間が長期にわたるものが多い。また作品はマテリアルとしては紙や絵具や粘土などがありさえすれば作れる。しかし完成した作品からは見えてこない労働や眼差した時間がそこには堆積している。即興的に描かれているように見えて10年という長い時間と数秒の逡巡と決断といった短い時間が交差し、一緒に織り込まれている。取るに足らない日常の断片だけではなく、造形の因子から過去のそして同時代の美術への目配せや応答も含まれているはずだ。

いつしか作家として作品を見せる側になった今も美術が自分の人生においてプラスだったのかマイナスだったのかわからない。ただ僕はいつもつくることに夢中だったように思う。しかし同時に、美術に真面目に取り組むほどに人生が損傷し、こわれていくような感覚もあった。これはあくまでも僕個人の意見だが、そこを通過したものじゃないと鑑賞するに値しないのではないか、とすら思う。また作品は造形的にどう作られたか、美術史上にどのように位置付けられるのか、といった情報には還元できない内容と語り得ない物語が渦巻いてはじめて成り立つのだ。

このように、本展には美術の「つくる」におけるポジティブな面だけでなく人生の「積算」その見通しの甘さから生じる様々な損失も計上されるだろう。前述したように僕はいくら作っても何かを企てても「果たして美術に触れられているのだろうか?」という不安が付きまとう。そして、そのとき観客はいったいどこにいるのだろうか。僕の強迫観念的な作家性、そして川部さんの不安定なギャラリー運営は空転し続けるのか。もしくは、自身のうちに観客の幻影を見続けるのか。

梅津庸一

会期:2025年3月21日(金)〜5月6日(火・祝)

会場:BEAK 585 GALLERY

時間:12:00〜19:00

休廊:水・木曜

問合:06-6232-8198

大阪市北区西天満4-5-25

北老松ビル2階