大阪を拠点に活動しているアートハブ・TRA-TRAVELは、2021年から、公共および民間のアートオーガナイゼーションと共に企画するアーティスト・イン・レジデンス「AIRΔ」を大阪で継続的に主催している。

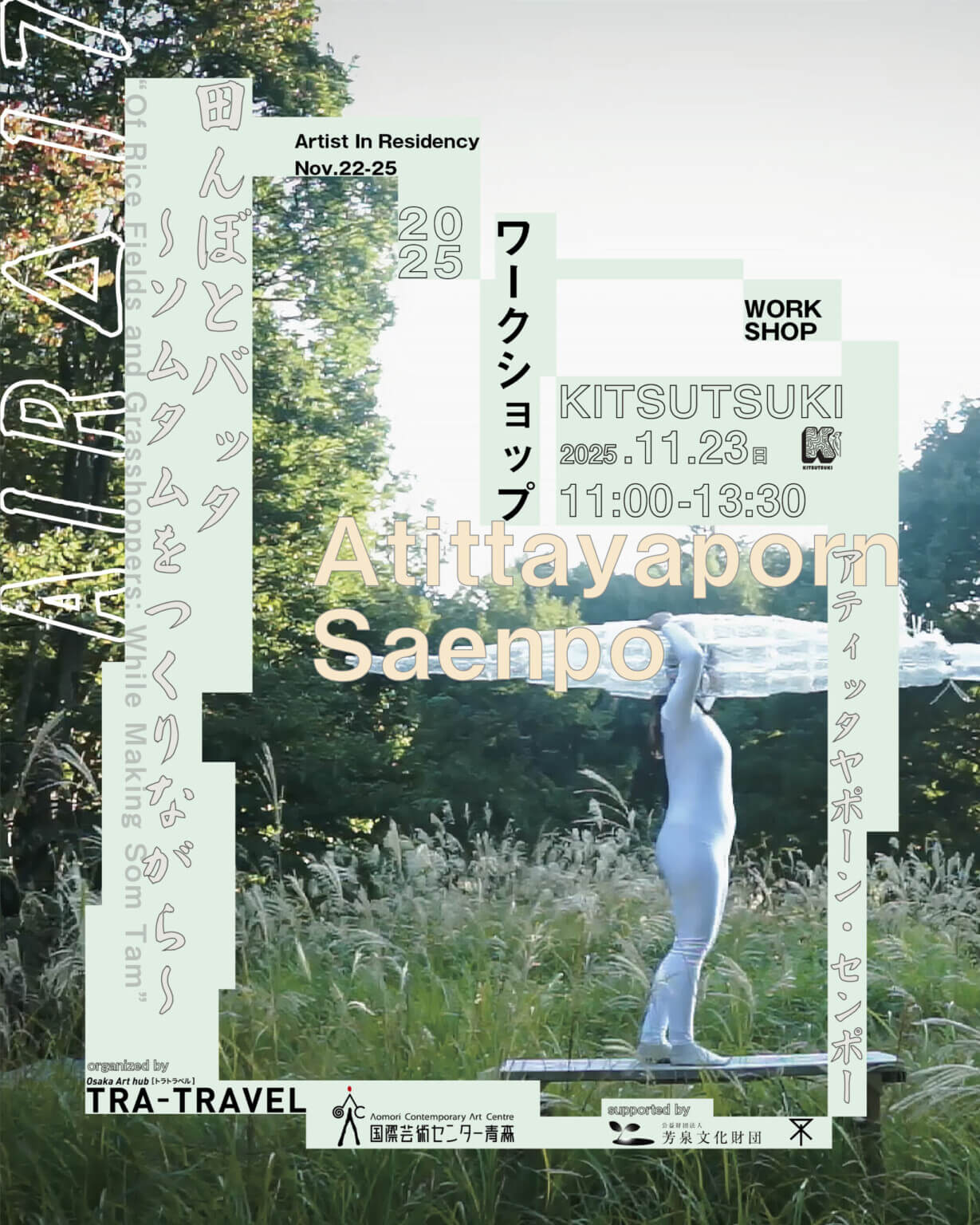

AIRΔ vol.17では、2025年10月から国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス プログラム2025「CAMP」に参加しているタイ人アーティスト、アティッタヤポーン・センポーを大阪に招き、リサーチや発表を行うショートレジデンスプログラムを実施する。

センポーは、タイのイサーン地方(東北地方)を拠点に、風刺的なアプローチを用いながら社会の規範を問い、見過ごされがちな問題に光をあてるように、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で制作を行っている。

今回のレジデンスの関連イベントとして2025年11月23日(日)に開催されるワークショップ「田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜」では、タイのソムタム(パパイヤサラダ)を参加者とともに作りながら、センポーが継続的に行っている「バッタ」に関するリサーチの話を聞くとともに、日本で暮らすイサーン出身のタイ人労働者の生活や、彼/彼女らが労働後に田んぼで食材を採集する様子などを紹介する。

なおセンポーの大阪滞在中には、「バッタ公園(彩都西公園)」へのリサーチや地元住民への聞き取りも行う予定。

バッタという存在を手がかりに、各地域に根づく営みや、そこから育まれる文化・風習・美意識を感じてみたい。

アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo

1999年生まれ、タイ・ロイエット県出身。イサーン地域(タイ東北部)を中心とした社会構造を考察する作品を制作する現代アーティスト。風刺的なアプローチを通じて、社会の規範を問い直し、「当たり前」とされ見過ごされがちな問題を浮き彫りする。また、地域のコミュニティと深く関わり合うことを通じ、生活の現実と複雑さを作品に反映させながら、日常への視点を物語を誘発する思索へと変換する。これらの探求は、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で表現される。

彼女はまた、タイ・コンケン県のKULTX Collaborative Spaceでアーティストメンバーおよびアシスタントとして活動している。彼女の作品は、「Young Artist 2021」、「Gold Rush Go Northeast」(KULTX Collaborative Space、2022年)、「SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity」、「Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary」、「BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025」など、数多くの展覧会で展示された。

(国際芸術センター青森Webサイト掲載文より主催者が抜粋・一部加筆修正)TRA-TRAVEL

TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。

これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター(フィリピン)、Sàn Art(ベトナム)、OCAC(台湾)などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。

TRA-TRAVELのQenji Yoshidaによる、アティッタヤポーン・センポーへのインタビュー

Qenji Yoshida (QY): ご自身の制作にも関わるご出身についてお話しいただけますか?

Atittayaporn Saenpo (AS):私はタイ東北部のイサーン地方の農家で育ちました。そこでは稲の穂先に群がるバッタの姿が日常的に見られ、祖母はその光景を「バッタが首を吊っている」と話してくれました。そんなバッタは、揚げたり焼いたりして味付けするとイサーンの人々にとってのソウルフードになります。しかしタイの急速な経済発展と近代化により農村の生態系も変化し、私の故郷ではその「首を吊るバッタ」の姿が消えつつあります。また、全体は発展していますが、故郷の貧困率は依然として高く、多くの若者が村を離れ他地域や海外に働きに出ています。

QY:今回、国際芸術センター青森 ACACのレジデンスアーティストとして来日されていますが、日本で行っているプロジェクトもバッタに関わるものでしょうか?

AS:その通りです。イサーン地方で消えつつあるバッタを巡ってタイの故郷でも捜索しましたが、祖母が言うようなバッタには出会うことはなかったのですが、三重・岐阜・青森でバッタを発見することができました。

三重や岐阜のタイ人たちが大量のバッタを捕まえる光景を見て「バッタがぶら下がる場所はここにあった」と気づき、青森では虫送りの「木に虫を吊る」儀式に出会ったことから、作品《I Have Seen the Grasshopper Hang Themselves(バッタが首を吊るのをわたしはみた)》が生まれました。このプロジェクトでは、タイ東北部と日本の文化的・生態学的なつながりを浮かび上がらせる試みとなりました。QY:イサーンには日本よりも沢山バッタがいると思っていました。

AS:イサーンでは消えつつあります。バッタは今も日本では豊かに生息していて、その鳴き声の豊かさに驚きました。失われつつある故郷の豊穣を想起させるものというか。

QY:三重や岐阜などでバッタと出会ったとのことですが、バッタを捕まえる方とはどのように出会われたんでしょうか。

AS:実はTikTokに、日本の田んぼでバッタを捕るタイ人労働者の動画が多く投稿されています。それで日本で働く大学時代の友人に連絡を取りました。岐阜で働くその友人は、春の収穫期になるとタイ人労働者たちが一緒にバッタ捕りをすること、イサーンよりも日本の方がはるかにバッタが豊かであること、そしてそれが故郷の味を再現する行為となっていることを教えてくれました。そのため、昆虫採集は単なる食料調達ではなく「記憶と文化をつなぐアイデンティティの行為」と考えています。

QY:資本主義や気象変更というテーマも見えてくるようです。

AS:そうですね。労働移動というより深いテーマへもつながると考えています。イサーン地方では貧困や就職難が深刻で、多くの人が生きるために日本や他国へ出稼ぎに向かいます。高学歴であっても専門外の仕事に就くことが珍しくありませんし、私の友人もそんな一人でした。

QY:今回大阪で行うワークショップについてもお聞かせいただけますか?

AS:今回のワークショップではソムタムをつくります。三重と岐阜でタイ出身の友人たちを訪ねた際、彼・彼女らが用意してくれた食事のほとんどにソムタムが登場したことに大きなインスピレーションを受けたからです。海外で暮らすイサーンの人々にとって、ソムタムはただの料理ではなく、「持ち運べるアイデンティティ」であり、故郷の味であり、異国での違和感や孤独を癒す手段でもあります。

私は日本でのバッタをテーマにしたプロジェクトとつながる、参加型のアクティビティをつくりたいと考えていました。ソムタムのワークショップは、参加者が一緒に食べ物を作りながら、私の実践やリサーチなどの物語を共有する場となります。

日常、記憶、共同の実践を通じて、イサーンと日本を結びつけるというプロジェクトの精神を体現したいと考えています。

アティッタヤポーン・センポー「田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜」

日時:2025年11月23日(日) 11:00〜13:30

会場:KITSUTSUKI

料金:無料(1ドリンクオーダー制・投げ銭歓迎)

定員:6名(見学のみの場合、定員外で参加可)

※ワークショップ参加の予約は、TRA-TRAVELのWebサイトもしくはFacebook、Instagramに、名前と人数を連絡。見学は予約不要通訳:エム・タニタヤー

主催:TRA-TRAVEL

協力:国際芸術センター青森

助成:大阪市、芳泉文化財団

大阪市東成区東小橋1-18−31