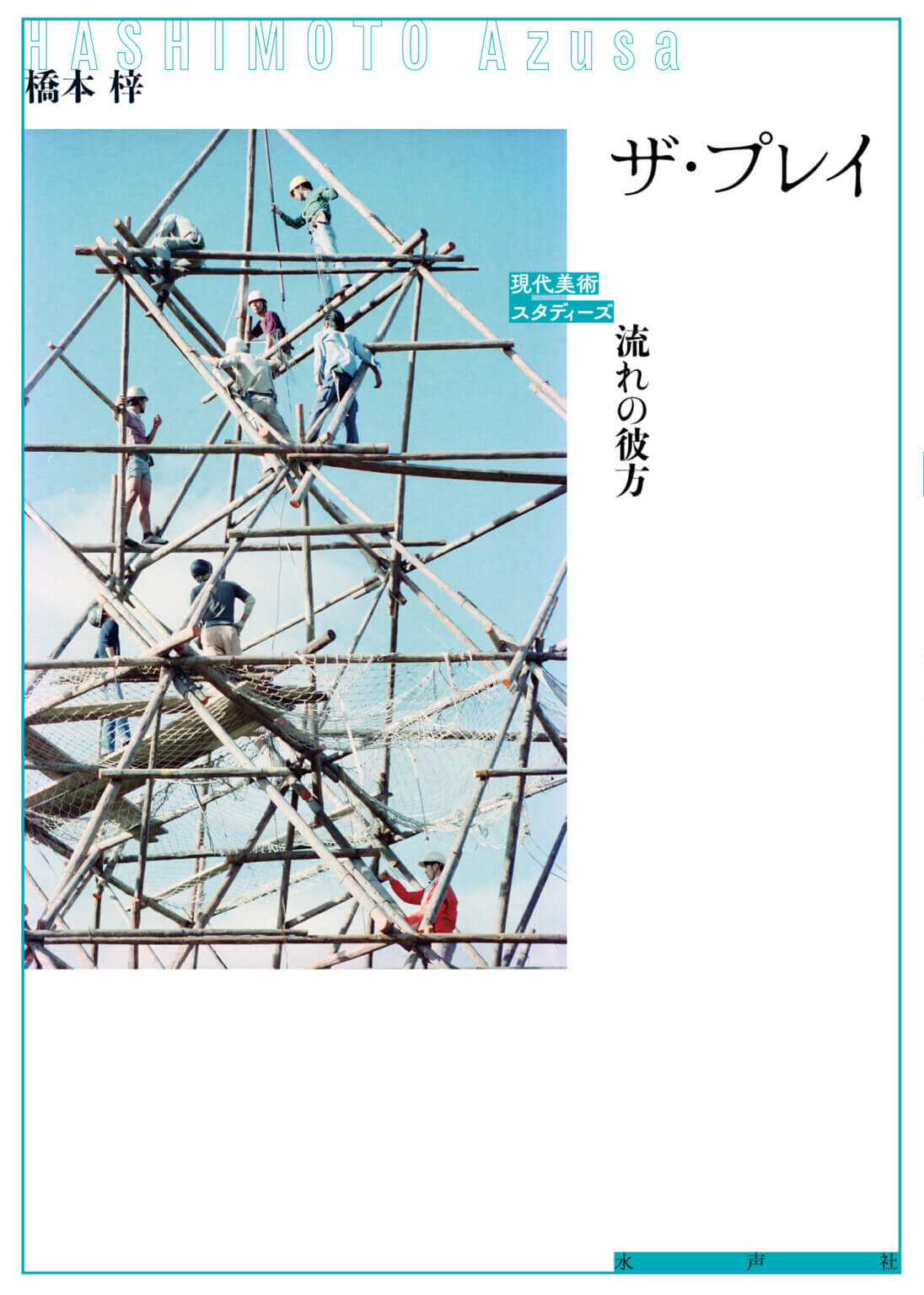

関西を中心に1967年から活動している美術家集団「THE PLAY(以下プレイ)」。その時々に集まったメンバーで「行為」に取り組む唯一無二の活動を、50年以上にわたり続けている。発泡スチロールのイカダで川を下る《現代美術の流れ》、10年もの間夏ごとに山で落雷を待ち続ける《雷》など、伝説的なパフォーマンスの数々は、関西のアートシーンに大きな影響を与えてきた。

プレイの調査を約15年にわたり続けてきた橋本梓(国立国際美術館主任研究員)が執筆した新刊『ザ・プレイ 流れの彼方』が、2025年3月に水声社より刊行された。国立国際美術館の叢書「現代美術スタディーズ」の3冊目となる。

橋本は、国立国際美術館で2011年に開催されたグループ展「風穴 もうひとつのコンセプチュアリズム、アジアから」の企画を担当し、出展アーティストとしてプレイを招聘した。その後調査を進め、2016〜2017年には同館にて、プレイの個展「THE PLAY since 1967 まだ見ぬ流れの彼方へ」を企画。印刷物や写真、映像などの記録資料により、その活動の全貌をあらわにした。

本書は、個展開催を視野に実施した調査報告を兼ねて、国立国際美術館の広報誌『国立国際美術館ニュース』に2014年から連載した文章に加筆・修正し、一部書き下ろしを加えたものとなっている。

なお、本書の刊行を契機として、50年以上にわたるプレイの活動の映像記録鑑賞などを交えて、プレイについて語り合うトークイベントが、国立国際美術館にて2025年4月26日(土)に開催される予定だ。

『ザ・プレイ 流れの彼方』目次

長い前書き、あるいはプレイの調査に至るまで

第1章 個から集団へ 1967-1969年

《第1回PLAY 展》

《VOYAGE: Happening In An Egg》

1968年のハプニング

《HOSPITAL――エイプリルフール ハプニングス》

《現代美術の流れ》

《CROSS-MEETIN’――プレイ氏のもうひとつの旅》

《7DIMENSIONS――ハロゲン化するプレイ氏の触媒調合あるいは12090帯での追跡計画》

『プレイ新聞』第2章 旅をする、生活する 1970-1976年

《白十字宣言――As a matter of sight and thought》

《SHEEP――羊飼い》

《BENCH》

《FLAG・旗》

《IE: THE PLAY HAVE A HOUSE》

《THE BRIDGE》

《TOROKKO: ANOTHER WAY TO PLAY》

《CANOE》

《風――WANDERING IN THE WIND》第3章 雷を待つ 1977-1986年

《雷》の準備

塔を建て、雷を招く

《雷》に集う人々

雷を待ちながら

《MADO 或いは返信=埒外のものを愛せよ》――兵庫県立近代美術館との協働(1)

《作業室=意味の模型》――兵庫県立近代美術館との協働(2)

《MAP 1/1――吹田市春日2丁目22番地》第4章 長いプラトー 1988年―2000年代

《イエローパイプ》

《CLOCK――7000万年の光芒》

「芸術と日常――反芸術/汎芸術」

口永良部と屋久島第5章 流れの彼方へ 2011年以降

調査と資料の収蔵に至るまで

2011年以後のプレイ――フランス、そして世界での展開

まだ見ぬ流れの彼方へ

まとめに替えて図版一覧

あとがき

–

著者プロフィール

橋本梓(はしもと あずさ)

1978年、滋賀県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程指導認定退学。国立国際美術館主任研究員。主な企画展には、「風穴 もうひとつのコンセプチュアリズム、アジアから」(2011年)、「THE PLAY since 1967 まだ見ぬ流れの彼方へ」(2016年、いずれも国立国際美術館)、「Viva Video! 久保田成子展」(国立国際美術館ほか共同企画、2021年。倫雅美術奨励賞受賞)、「六本木クロッシング2022展――往来オーライ!」(森美術館、共同企画、2022年)などが、著書には、『現代アート10講』(共著、武蔵野美術大学出版局、2017年)、訳書には、ジョナサン・クレーリー『知覚の宙吊り――注意、スペクタクル、近代文化』(共訳、平凡社、2005年)がある。

ザ・プレイ 流れの彼方《現代美術スタディーズ》

著者:橋本梓

判型:A5判上製

頁数:197頁

定価:3,500円+税

装幀:宗利淳一

発売:2025年3月中旬トーク・イベント プレイを語る、プレイと語る

日時:2025年4月26日(土)15:00〜

会場:国立国際美術館 B1階講堂

登壇:

高橋綾子(名古屋造形大学教授)

池水慶一、鈴木芳伸、二井清治(ザ・プレイ)

橋本梓(国立国際美術館主任研究員)

料金:参加無料

定員:100名(当日10:00からB1階インフォメーションにて整理券を配布(1人1枚))

主催:国立国際美術館、ザ・プレイ