「最近こんなことやってるんですよ」

大学の同僚であるdot architectsの家成(俊勝)さんに動画を見せてもらったのが、「the storm」との最初の出会いだった。

動画には、夏のビルの一室が映っている。暑いのだろう、上裸の人もいる。室内にはマイクが6本、2列に等間隔で立てられ、録音が行われている。その空間でcontact Gonzoとdot architectsのメンバーが、マイクの間を「ザザ〜ン」「ザブーン」「シュワシワシワ〜」と発声しながら、フォーメーションを組んで行き来する。家成さんに「全員で波をやっている」と説明され、なるほどと納得した。

動画にあったマイクの位置と同じく、等間隔にスピーカーを置き、録音した音源をマルチチャンネルで再生することで、音響だけで波を立ち上がらせるという試みだという。ちなみにこの作品は、「第二回 国際海洋環境デザイン会議」で発表されたそうだ。

これは、発明である。

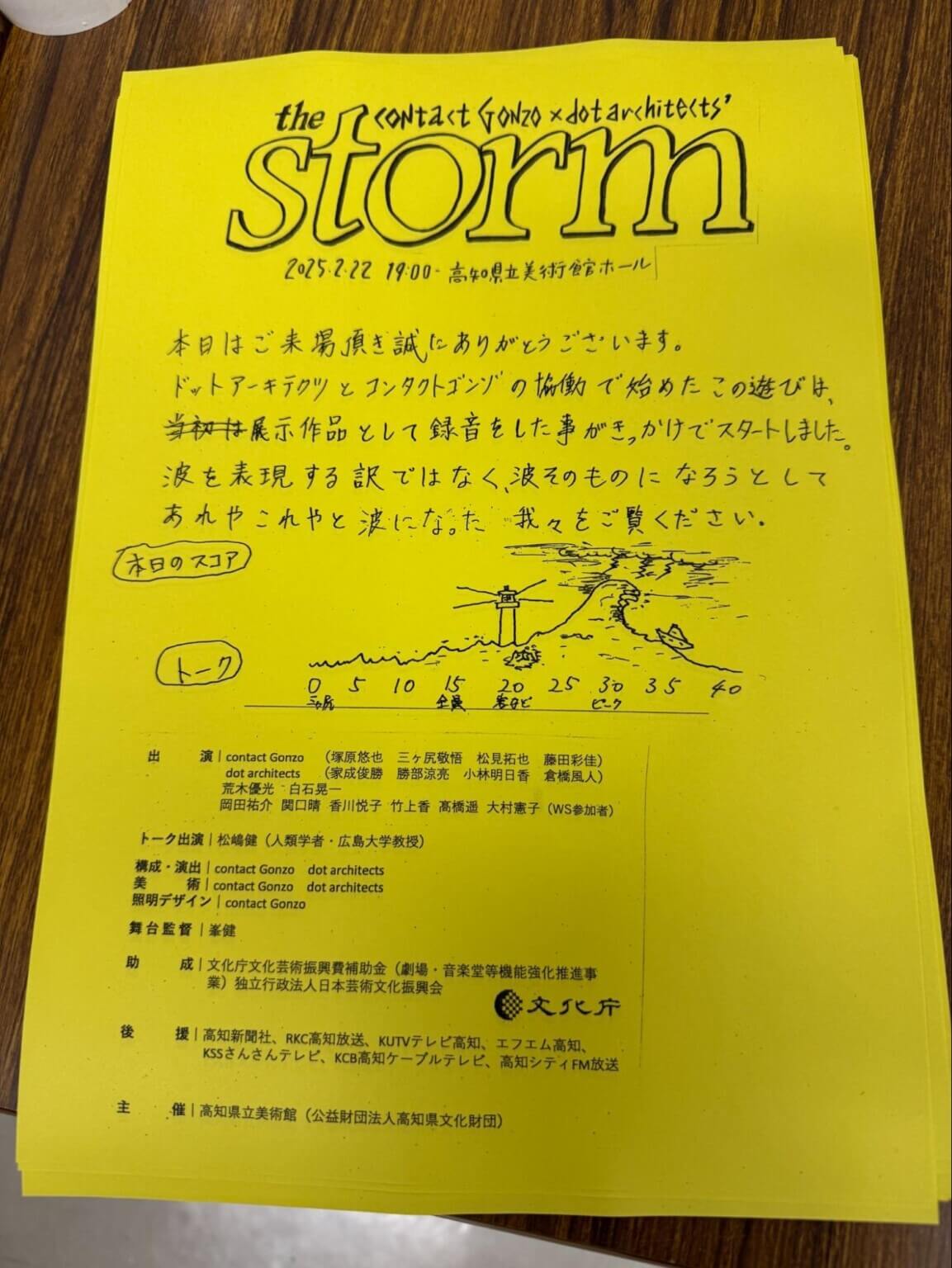

パフォーミングアーツの訓練を受けたことのない私でも、この素晴らしいアイデアに乗ってみたいと思える、絶妙な演出と即興の難易度。私も参加したいと話していたところ、意外にもすぐに機会が訪れた。2025年2月22日(土)に高知県立美術館、それも劇場での公演。突然の舞台出演に面食らったが、来た波には乗るしかない。

本公演は、Gonzoによる2日間のワークショップと本番で構成されていた。この公演は出演者があらかじめワークショップに参加し、舞台上でのコミュニケーションや即興的な振る舞いについて互いに理解を踏まえた上で、本番に備える。6名の一般参加者がワークショップを経て本番に臨んだが、私は参加できず、若干の不安を抱えながら本番当日に小屋入りした。ほかのメンバーと合流し、本番前のノート(打ち合わせ)から参加。前日のゲネプロ(本番同様のリハーサル)の録画を見返し、全体の動きを確認した。

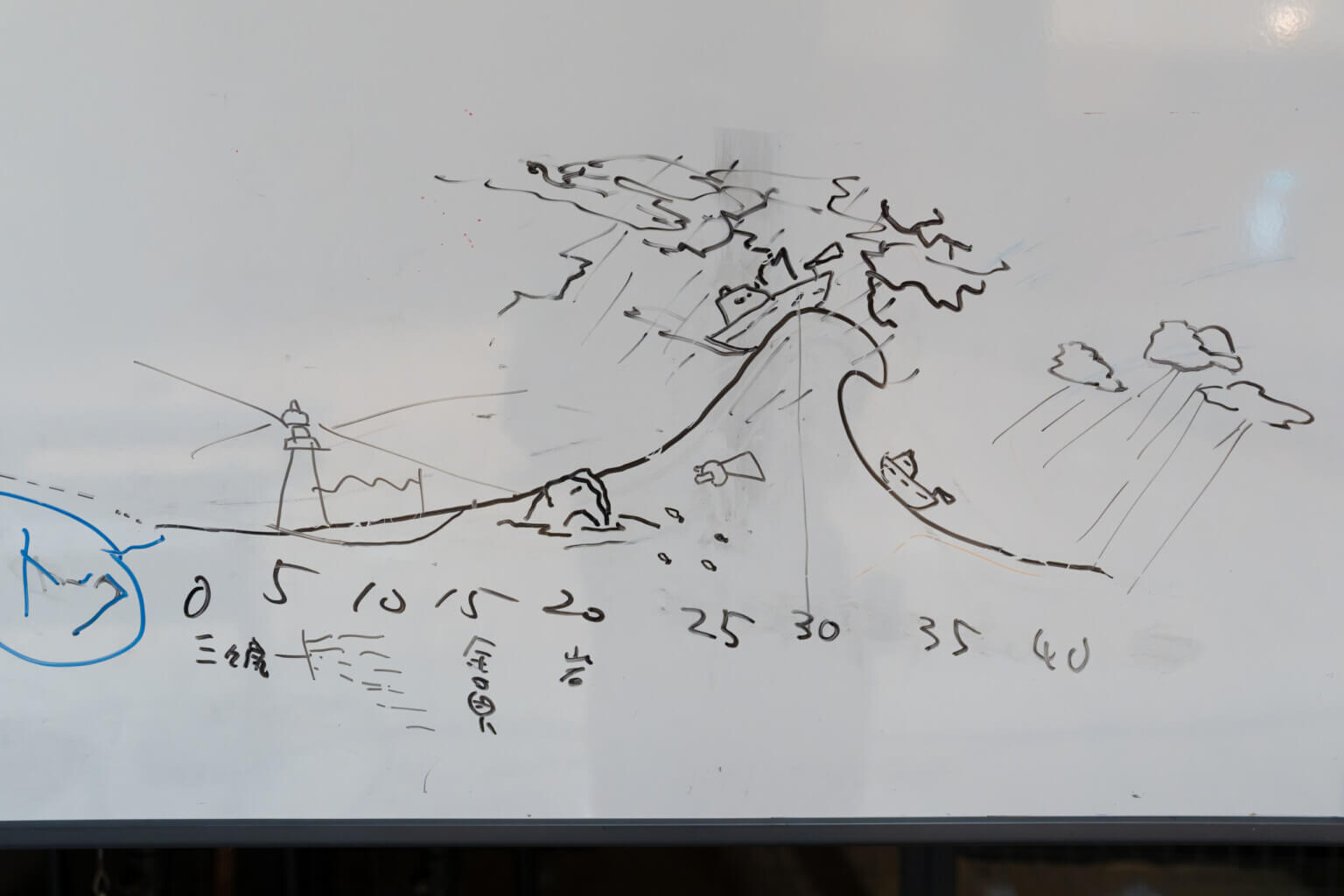

Gonzoの作品は、いつも即興性に溢れている。私はこれまで、いくつかの舞台美術や機構設計・制作やオペレーションを経験してきた。多くの作品では、上演中の演出や操作を詳細にまとめたキューシートが存在するが、本作のそれは、これまで見たことがないほど抽象的で、その現場にいる人たち・環境などによって作品の解釈やパフォーマンス自体が変化するというあいまいさをもった点で最高だった。

全体の意識はすり合わせるが、演技のディティールは各演者に委ねられる。他者の動きに引きずられながら、自らも周囲を牽引する。どうリアクションが返ってくるかはわからず、応じるしかない。その波に乗るのか、乗らないのか、常に判断を迫られるのだ。ワークショップに参加できず、波になったことのない私としては一抹の不安があったが、本番の幕は上がる。

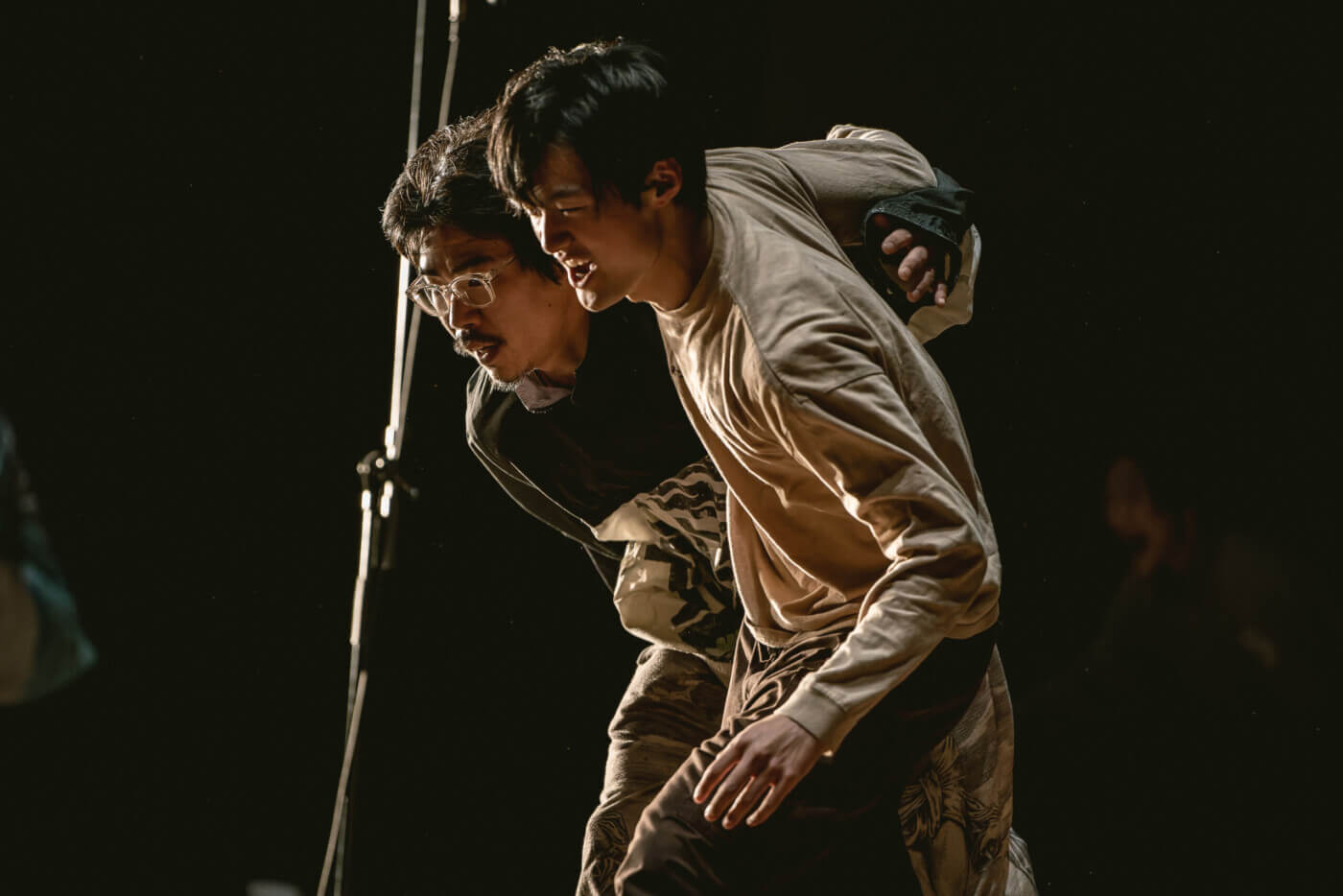

Gonzoの三ヶ尻(敬悟)さんのソロ波からはじまり、徐々にメンバーが波として加わる演出だったが、早々に波をスタートするタイミングの駆け引きに戸惑う。ステージに上がると焦り、つい忙しなく動いてしまうが、ノートで「観客の思考や情緒に寄り添うためには時間をたっぷり取ることが重要」と言われたことを思い出し、じっくり待つことを意識する。刻々と時間は過ぎていったが、いざ波に加わると、もう止まることはできなかった。

波は打ち寄せ、引き、それを永遠に繰り返す。「ザザーン」と体をステージに投げ出せば、次の瞬間には「シュワシュワ」と引きはじめなければならない。引き切っても次の波が現れ、飲み込まれるように動き出す。ときには後ろからの大波に飲み込まれたり、引き潮に足を取られたり、波が重なり怒涛のさまを見せたり、波打ち際に飛沫(汗と唾)が飛んだり……。何か大きなものと一体になるような、それでいてディティールとして意識を残すような不思議な時間だった。集中してまわりを「視る」「聴く」ことで、観られていることを忘れる感覚。私もそれなりに波になれていた気がする。

ノートのなかで、「演出を決めすぎないように」と繰り返し話されていたのは、この感覚を呼び覚ますためなのだろう。体の使い方について「舞台上を行き来しながら声を出しているくらいの意識で」というアドバイスの真意は、「波を演じようとする」自意識もこの演目では不要だということなのだと納得した。

公演はじめに行われたトークセッションのなかで、人類学者の松嶋健先生は、自身も小豆島で「波」になった経験をもとに「大和言葉で“遊び”は神遊びとも言われ、神楽などのように、歌い舞うことで演者に神を降ろす行為でもある。この作品は、本来的な意味での“遊び”の感覚を内包している」と評した。

個々の波のイメージが呼吸のように繰り返されること。その繰り返しが共鳴し、あるいは打ち消し合い、大きな嵐となる。大いなる自然は、常では「波」であり、非常では「津波」のような脅威としても現れる。私たちはそれに呼応するようにしなやかに、そして雄々しく生きていかざるを得ない。高知という、この先の大きな災害の可能性を否定できない土地において、「五体投地」のようなこの振る舞いは、本来的な「遊び」の感覚を強く引き寄せた。

この公演では観客が自由に移動できるスタイルを取っており、観客はステージ上にも上がれるし、舞台面にかぶりつくように観ることもできる。また、照明の操作も演者が行い、劇場という装置の「当たり前」を外す試みがなされていた。Gonzoの塚原(悠也)さんは、以前別の機会にお話を聞いた際、「舞台作品のもつ“セクシーさ”とどう距離を取るか」ということをいつも探っているということを話していた。この態度はGonzoが自然のなかで行ってきたクリエイションで培った学びに由来するのだろう。近代的な個性が通用しない自然のなかで、私たちは何ができるのか? この作品では演者はもちろんのこと、観客もそれを試されている。そんな実験的な作品を招聘した高知県立美術館、そして企画担当の福島(尚子)さんには、これからも刺激的な作品を高知から発信してもらいたい。

公演のステートメントには、「ゆくゆくは世界中で同時にやることになるだろう」と書かれている。波は常に打ち寄せるのだから、また別のまちでこの「遊び」に出会う日はそう遠くないのかもしれない。

白石晃一 / Koichi Shiraishi

美術家、京都芸術大学プロダクトデザイン学科 准教授、ファブラボ北加賀屋 共同設立者。

1980年生まれ。金属造形やデジタルファブリケーションの技術を用い、コンピューターを組み込んだ可動型の彫刻を制作。パフォーマンス・観客参加型の作品を公共空間を中心に発表する。ファブラボ北加賀屋(2013〜)を共同設立。

主な展覧会に、「平成美術:うたかたと瓦礫デブリ 1989–2019」(2021)「Osaka Canvas Project 2010」『ネオ生駒湯』おおさかカンヴァス推進事業採択作品(2011)「AMUSE ARTJAM 2007 in Kyoto」『GO WEST!』審査員特別賞(2007)などがある。

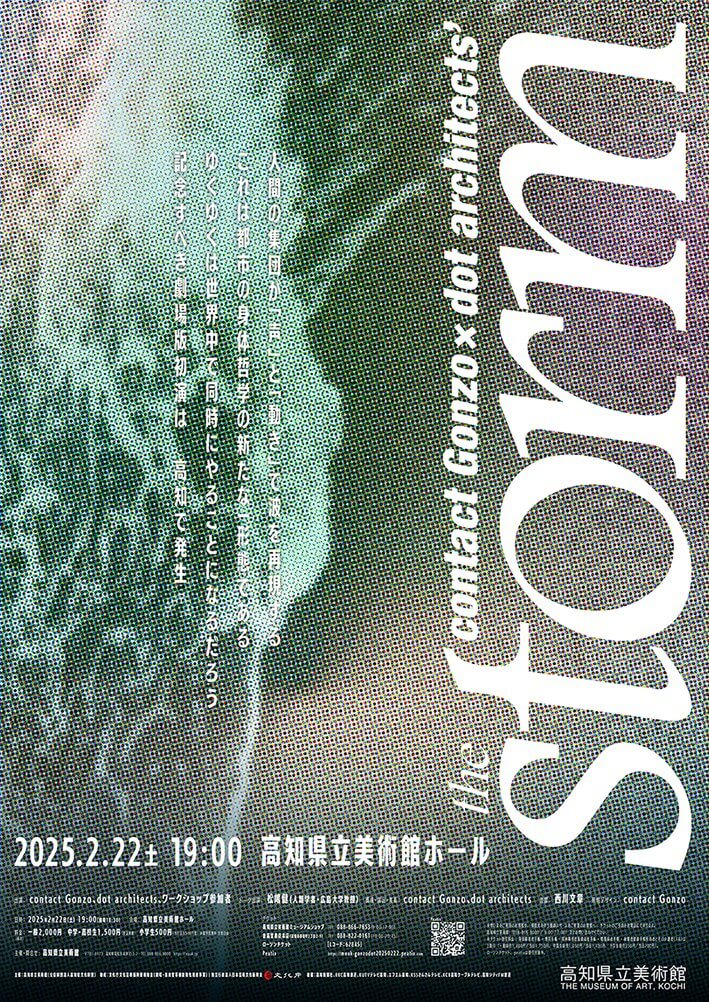

contact Gonzo × dot architects’「the storm」contact Gonzo Meets KOCHI 2024-2025

日時:2025年2月22日(土)18:30 開場、19:00 開演

会場:高知県立美術館ホール

出演:contact Gonzo、dot architects

トーク出演:松嶋健(人類学者・広島大学教授)

構成・演出:contact Gonzo、dot architects

美術:contact Gonzo、dot architects

照明デザイン:contact Gonzo

主催:高知県立美術館(公益財団法人高知県文化財団)

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)|独立行政法人日本芸術文化振興会

後援:高知新聞社、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、エフエム高知、KSSさんさんテレビ、KCB高知ケーブルテレビ、高知シティFM放送