「風景にさわる」。BLOOM GALLERYで3年ぶりに開催された大坪晶の個展に、作家の大坪は自らこのようなタイトルを付けた。本来、「風景」とは、自然を見たときに感じる「心象」であり、手で触れられるものではない。しかし、ここには、手触りで感触を確かめ、自然に作用を及ぼすかのようなニュアンスさえある。この展覧会は、作家が自身と向き合いながら、風景とそれを見る者との関係性、あるいは写真における主体と客体の問題を探る秀逸なスタディとなっていた。

写真を主なメディアとして活動する大坪は、大学で心理学を学んだあと、東京藝術大学先端芸術表現学科修士課程を修了し、その後プラハ工芸美術大学ファインアーツ学科(写真専攻)に進み、再び修士を修めている。近年は、第二次世界大戦後に日本に進駐したGHQ将校のために接収された、洋風建築の室内を撮影したシリーズ《Shadow in the House》を手がけ、注目を集めてきた。敗戦という大きな政治の力学によって接収された日本の和洋折衷様式の洋館内部を写した写真は、そこに込められたかつての欧米的なるものへの憧憬が、敗者の立場と米国人将校家庭の絵に描いたような幸福によって、恥辱に転化していく様を、亡霊のような痕跡として留めるものであった。

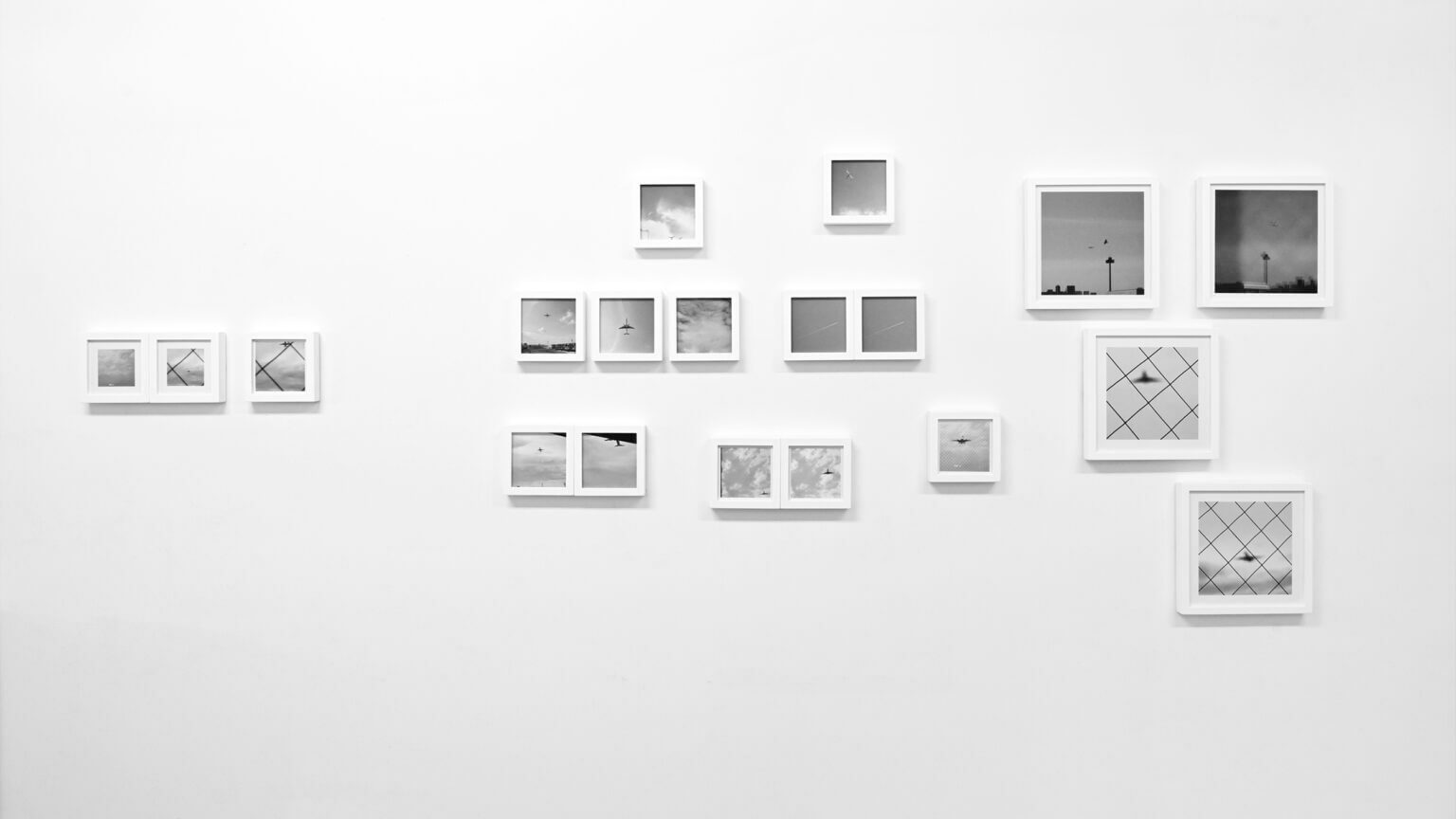

しかし、今回の展示では様相が一変していた。近年彼女が手がけてきた《Shadow in the House》シリーズは、展示の構成からも、また鑑賞者が手元で閲覧するポートフォリオからも完全に取り除かれていて、展覧会は、飛行機を撮影した数十点にも及ぶ小さな写真を壁面に集積させた展示ではじまる意外なものであった。

手のひらサイズの白く分厚い正方形のフレームが、何かのシグナルのようなランダムさで壁面に配置され、その安定した形のなかに、飛行機の小さなイメージがとらえられている。写真で切り取られた1辺10cmほどの極小の空域に、飛行機は侵入し、そしてフレームアウトしていく。時には飛行機雲の白い筋のみが写り、あるいは、鳥を追い払う空砲が鳴らされた後の空を驚いた鳥たちが舞う。写真の多くには網目が写り込んでいて、網目越しの遠くから焦点の合わない飛行機が接近してくる。この網目はサッシ窓のガラスに入った網だ。写真は、羽田空港の近くにある大坪の制作スタジオから撮影されている。

「そこ」に飛来し去りゆく飛行機の一瞬が、規則性の象徴のような白い正方形に囚われて、恣意的に壁面に並べられた光景が目の前に広がる。ふと、この白い正方形のフレームは、カメラのファインダーと同じであることに気づく。つまり何かを選択し、残りは省くこと。サイズに対しアンバランスな分厚い余白が、その区切りを否応もなく強調する。ファインダー越しのレンズの先には、無作為に存在する自然があり、ファインダーの手前に、それを知覚する目がある。作品で強調されている窓の網目や、ピントがぼけたショットは、写真がそうした自然と目の境界を設定することへの言及なのだろう。そして私たちは、その境界に「風景」を形づくるのだ。

次の壁面では、少し趣向が変わり、飛来する飛行機本体に焦点を当てた写真が、フレームのない、5cm角ほどの、厚みもかなりある形状に加工されて壁に直接貼り付けられている。数は20点ほどであろうか。それらが群像として集合的なイメージを形成していた。壁から立ち上がった立体的な厚みが小さな「空」を表象し、その空を飛行する飛行機と展示の空間が地続きとなって、作品の意味の領域が拡大していく。前のセクションとのフレームの有無、モノとしての立体感が有るか無いかの差異は、見る者の意識をそれまでとは別の、飛行機自体のイメージへと自ずと向かわせる。そこに立ち上がるのは、「飛行機」という概念を形成する私たちの集合的な記憶の問題だ。

風景画像がいわゆるランドスケープ(景観)として認識されるには、我々の記憶と結びついていることが条件となる。見たこともないものを知覚することはそもそもできないのだから。風景画像とは様々な我々の記憶が、かりそめに立ち現れた現象であるともいえる。

展覧会で渡されるハンドアウトで、大坪はこのように、「風景」が成立する要件として記憶の介在を述べている。自然を切り取った画像がその人にとっての「風景」(ランドスケープ)を形成するためには、記憶に基づく知覚の働きが必要である、とする。写真で切り取られたあらゆる画像が、何かの表象として認知されるには、当然レファレンスされる記憶が必要だ。

ただ大坪がここで問題とするのは、ことさら「風景」という、さまざまな過去の記憶が複雑に絡み合ってその人なりの風景という「かりそめ」を形成するものについて、まさに、その心象における詩情的な作用が、これまで人類の歴史のなかで数多くの優れた芸術を生み出してきた、その「特殊性」であるように思える。

そういった風景とそれを知覚する記憶や意識との「やっかいな」問題を扱うのに、大坪は思わぬ行動に出た。ほぼ意味をもたない対象の動きを動画で撮影し、それをスロー再生したり、静止させたり、あるいは拡大するなどして、記憶を上書きする恣意的な「制御」を演じてみせたのだ。映し出されるのはビルの屋上にある人工芝のマウンドに設置されたスプリンクラーの動きである。機械制御によって規則正しく回転するスプリンクラーが四方にまき散らす水の軌跡が、スロー再生されることで、中空にとどまる放物線となり、その周辺に無数の水の滴が美しく浮遊する。画面は空中や人工芝に飛び散った水滴を、それらが白くぼやけたうつろな存在になるまで拡大クロップしていく。私たちの知覚は、スプリンクラーが放つ水の「正常な」状態と大坪の作為によって「操作された」状態との2種類の記憶の間を、激しく往復することになる。

鑑賞者は展覧会の冒頭で大きな拡大鏡を渡される。それは、次の作品で必要になるからだ。《風景ー桜(井原堤)》と題されたこの作品は、90cmx120cmのパネルを3枚横につないだ幅270cmの大作で、岡山県の井原市を流れる小田川の堤防「井原堤」沿いの桜並木を描いたものだ。引きで見ると、花が咲き誇る2列に並んだ桜の樹木の立派な枝ぶりが画面を覆いつくし、絵画の様相を示している。しかし近づいてみると、それは絵画ではなく、無数の人々がひしめき合うさまざまなモノクロの集合写真を細かく断片化し、それをいわゆる「ちぎり絵」の手法で集積させたコラージュであることがわかる。桜の花や樹木のイメージは、そうした個々の写真の断片の濃淡を使って表現されていて、拡大鏡を使わなければ人のイメージを確認することが難しいレベルの細かさだ。

アイドルのコンサート会場なのか、初詣に向かう人々なのか、それは作品の濃淡として表示される膨大な数に及ぶ人間の群れであり、そのなかの個人は単なる画像のピクセルと化している。満開の桜が日本人の心を揺さぶり機動させる「日本の春」という象徴性は、確かに日本の集団的記憶の賜物にほかならないが、その喜ばしい祝祭の感覚は、作品のテクスチャーとして画面に貼り付けられた群衆のイメージが喚起するものとは程遠い。むしろここで示された「桜」は、国家を背負い個人の尊厳よりもほぼ実体の無い集団の利益を進んで選択してきた日本人の暗い影の部分を示しているように思えた。とはいえ、拡大鏡を片手に画面をのぞき込むと、群衆の波に飲み込まれそうになる感覚は、類まれなる経験であり、それを生み出す「風景」としての作品の強度は疑う余地がない。

本展を構成する3つの作品は、かなり違うタイプのものであるが、「風景」とその成立に関わる「記憶」の関係からとらえると、興味深い別々の思考の回路がひらかれることを感じた。今回、大坪の作家としての評価を著しく高めた《Shadow in the House》を封印して取り組んだ本展は、彼女の思考実験の場であったのではないか。それは、展覧会を成果の発表の場としてではなく、自身の芸術の高みを目指すためのメディアとして取り組んだことをも意味する。そこに自分の内面と向き合うことへの覚悟のようなものがあった。そしてその覚悟は、必ずや、私たちに新たな表現の領域を見せてくれるであろうことを確信させるものでもあった。

大島賛都/Santo Oshima

1964年、栃木県生まれ。英国イーストアングリア大学卒業。東京オペラシティアートギャラリー、サントリーミュージアム[天保山]にて学芸員として現代美術の展覧会を多数企画。現在、サントリーホールディングス株式会社所属。(公財)関西・大阪21世紀協会に出向し「アーツサポート関西」の運営を行う。

会期:2023年9月9日(土)〜10月28日(土)

時間:10:30~17:00

休廊:日〜火曜

問合:06-6829-6937