大阪を拠点に活動しているアートハブ・TRA-TRAVELが、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト「TRA-PLAY」をスタートする。

2025年8月16日(土)に開催される、ハノイのアートハブ「AiRViNe」によるTRA-PLAY vol.1に続き、8月17日(日)には、中国・広州を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「刺紙」から、陳逸飛(チェン・イーフェイ)を招聘し、社会を語る術としての木版画をワークショップ形式で実践する。

刺紙の木版画のプロセスを通じて、その活動や背景にある中国の社会状況への理解を深めるとともに、表現手法としての木版画がコミュニケーションツールとしてどのように機能しているのか、その社会的な可能性についても、参加者同士で意見を交わす。

TRA-TRAVELのQenji Yoshidaによる、陳逸飛へのインタビュー

Qenji Yoshida(以下QY):刺紙の作品は、第8回 横浜トリエンナーレ(2024年)にも参加されていたこともあり日本でも馴染みのある方がいると思いますが、手短に刺紙の活動について聞かせていただけますか?

Yifei Chen(以下YC):刺紙はもともと、中国における出版検閲の状況を皮肉る目的で始めた手作りのトイレ出版です。ZINEのシリーズを制作する中で、テーマ案を提案してもらったり記事を寄稿してもらったりと、いろんな背景を持つ友人たちと継続的につながりを築いてきました。

QY:つまりトイレで手によって読めるものとして設置されているんですよね?どんな素材を用いているのでしょうか?

YC:刺紙の特徴は、木版画と家庭用プリンターを組み合わせている点ですね。この方法なら誰でも自宅で本を作ることができますよね。「誰もが本を作れる」という考えのもと、ワークショップを通じてこのZINE制作の方法を広めています。 広州にはスペースもあり、そこは読書室や木版画工房として使われています。そこはかつては友人たちのための無料宿泊所でもありました。本をメディアとして用い、さまざまな人々と交流・協働しながら、オルタナティブな社会の形成可能性を探求していきたいと考えています。

QY:版画というメディアへのこだわりや、その強みなど、あなたはどのように捉えられていますか?

YC:版画はベーシックな印刷メディアで、特に木版画は、材料が安く入手でき、持ち運びが容易です。また部数を多く作ることができますし、本質的に民主的なメディアです。私たち自身も独学で木版画の技法を習得しました。

ワークショップでは、芸術経験のない人であっても、木版画を通じて抑圧された感情を表現することができ、それを他人と共有できることが見えてきました。ほんの数本のとてもラフな線でも、彫って刷ることでとても美しい形になるのです。

参加者から多くを学びました。版画のやり方に正解はなく、表現にも「答え」はありません。版画を通じて人々とともに創作する時間は、この分断された、他者に無関心な社会において、つながりや連帯を生み出す瞬間でもあります。

QY:大阪でのワークショップは「もやもや」というテーマで開催されます。

このテーマはアーティストの冬木遼太郎さんから出てきたキーワードなのですが、「もやもや」は、個人間、家庭、学校や職場、組織や社会、国内外の政治など、人生のさまざまな場面で生じる違和感の表象でもあると思います。イーフェイさん自身が、「もやもや」を感じていることはありますか?YC:近年、先進国における極右勢力の台頭、各地での戦争、地球温暖化の加速などに伴い、人々が自己保身のために他者を排除し、「秩序」や「効率」を盲目的に信じる一方で、人間性そのものをないがしろにしていることが、多くの出来事の背景にあると感じています。

このどうしようもなく不安定で憂鬱な状況の中で、芸術は感情を通じて共感や連帯を築き、人々が相互扶助によってエネルギーを取り戻すことを可能にするのではないかと考えています。

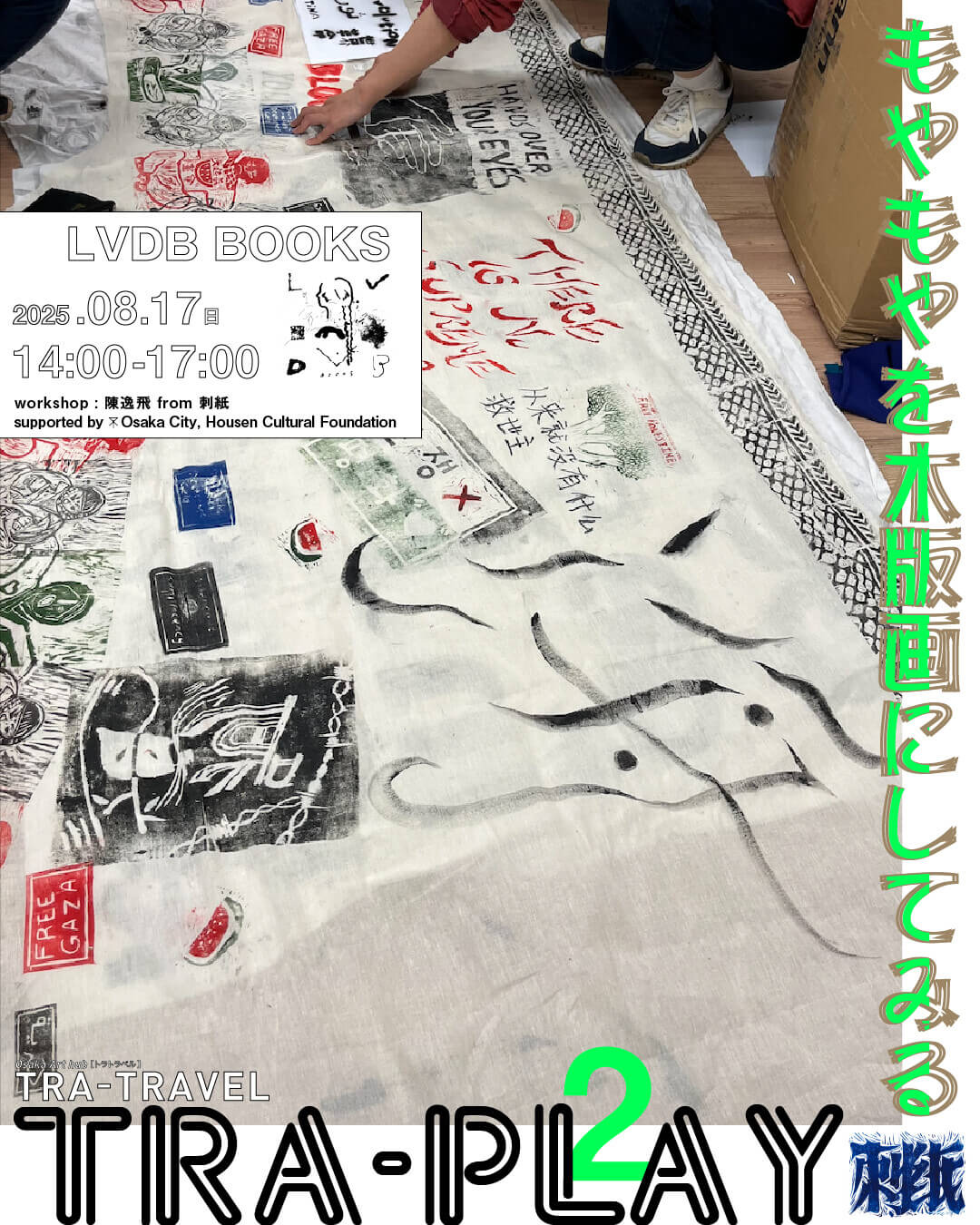

TRA-PLAY vol.2 with Prickly Paper(刺紙)

「もやもやを木版画にしてみる」日時:2025年8月17日(日)14:00〜17:00(開場は15分前より)

会場:LVDB BOOKS

参加費:無料(投げ銭)

定員:10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのInstagramまたはFacebookより予約)

対象:9歳以上(9歳未満は保護者同伴のうえ、事前に要相談)

主催:TRA-TRAVEL

共催:刺紙

協力:enno、冬木遼太郎

通訳:enno

助成:大阪市、芳泉文化財団

大阪市東住吉区田辺3-9-11