「大阪のアートシーン」とは

「大阪のアートシーン」がどのようなものかと問われると、説明に窮する。その理由は何だろうか? もちろん、地方都市と比べるとはるかに展覧会やアートイベントが多いのは間違いない。とはいえ「横浜トリエンナーレ」、「国際芸術祭あいち(旧・あいちトリエンナーレ)」のような、起爆剤となるような芸術祭が定期的にあるわけでもないし、京都のように、京都国立近代美術館・京都市京セラ美術館・細見美術館といった岡崎公園周辺に集積する美術館やギャラリー、多くの美術大学、それらのハブとなるような京都芸術センター、さらに「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2024」や「Art Collaboration Kyoto」といったアートフェアが有機的につながり、シーンとして見えてくるような状況でもない。

とはいえ、1960年代には中之島に、具体(美術協会)の拠点であったグタイピナコテカ(1962~1970年)があり、1980年代には西天満の骨董街に現代アートを発表する貸画廊が集まり、「関西ニューウェーブ」の作家たちが活発に作品を発表していた。それを見に海外のキュレーターが視察にきたり、ヴェネチア・ビエンナーレのアペルト部門に選ばれた森村泰昌のように、世界的なアーティストが巣立っていくような流れもあった。あるいは、戎橋の北東袂にあったKPOキリンプラザ大阪ではヤノベケンジや名和晃平をはじめとして、アワードで選ばれた作家が活躍し、中之島を拠点にしたクリエイティブユニットのgraf(グラフ)のスペースで奈良美智が展覧会をするなど「アートシーン」といえるものがあったのは間違いない。ここにきてそれが弱くみえるのは、各地でフェアが増加し現代アートが売れるようになったり、ユニークな地方芸術祭が増えたりすることで、それらと比較して大阪の存在感が相対的に薄まっているということはあるかもしれない。

要因のひとつとして「大阪・アート・カレイドスコープ」(2004~2008年)、「水都大阪2009」(2009年)「おおさかカンヴァス」(2010~2016年)といったまちを舞台としたアートの試みがなくなった影響は大きい。また、フェステバルゲートに拠点を置いていた、記録と表現とメディアのための組織(remo)、こえとことばとこころの部屋(ココルーム)、Breaker Project(ブレーカープロジェクト)などが、2007年に市の事業としては終了したことで、その拠点が北加賀屋や西成区山王エリアに分散してしまったことも挙げられる(ただし、「Study:大阪関西国際芸術」(2022年~)は、それらの社会包摂的試みを積極的に取り上げている)。

そんな状況のなか、中之島エリア近郊では、京阪電車なにわ橋駅にアートアトリエB1(2008年~)、江之子島に大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)(2012年~)、中之島フェスティバルタワー・ウエストに中之島香雪美術館(2012年~)が登場した。2020年代になっても、国立国際美術館(2004年に万博記念公園から中之島に移転)の北隣に大阪中之島美術館(2022年~)が開館、大阪市立東洋陶磁美術館がリニューアルオープン(2024年4月)するなど新しい動きもある。

また、この10年をみても、ここには書ききれないほど、さまざまなオルタナティブな団体やアーティストランのスペース、コマーシャルギャラリーが勃興しており、新たなシーンの芽は確実に顔を出しているといえるだろう。

本記事では、そのような大阪の変遷を俯瞰しながら、paperCで取り上げられている記事がどのような背景にあるものかを紹介していく。それによって「大阪のアートシーン」が少しでも見えてきたら幸いである。

「大阪のアートシーン」の新たな拠点、北加賀屋

近年の「大阪のアートシーン」を考えると、paperCを運営する一般財団法人おおさか創造千島財団(2011年~)の貢献は大きい。2000年代以降のデジタル化に伴い、地方情報誌は減少傾向にあり、文化情報を扱う貴重な媒体のひとつだといえる。おおさか創造千島財団の母体となっている千島土地株式会社は、明治時代以降、唐物商で成功した後、住之江区北加賀屋のデベロッパーとなった企業である。近年では淀屋橋駅に近い近代建築、芝川ビル(1927年竣工)の所有者としても知られている。

北加賀屋の約2/3にあたるという千島土地所有のエリアは、名村造船所を起点に、造船産業が集積していたが、名村造船所の移転や産業転換に伴い、空き物件も増えていた。こうした時流を経て、やがて名村造船所跡地をアート団体に提供することになった。そうしてはじまったのが「NAMURA ART MEETING ’04-‘34」であり、その後、旧総合事務所棟を改装し、2005年にクリエイティブセンター大阪(CCO)が開設された。

CCOで開催されたイベントの多くがpaperC上で取り上げられていることは、メディアの母体がおおさか創造千島財団であることを超え、「さまざまな「クリエイション」と「コミュニケーション」のための実験の場を提案」するというCCOの理念がシーンにとって重要な役割を果たしていることを明示している。

2009年からは、エリア内の空き地や工場跡を創造活動の場として安価で提供し、北加賀屋を文化・芸術の集積する創造拠点として再生する「北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ構想(KCV)」を開始している。2011年にはおおさか創造千島財団が設立された。大型アート作品収蔵庫MASK [MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA]、文化複合施設千鳥文化、モリムラ@ミュージアム(M@M)、共同スタジオSSK(Super Studio Kitakagaya)、Kagooなどアート文化関係の施設を次々にオープンし、大阪のアート発信の一大拠点になっている。

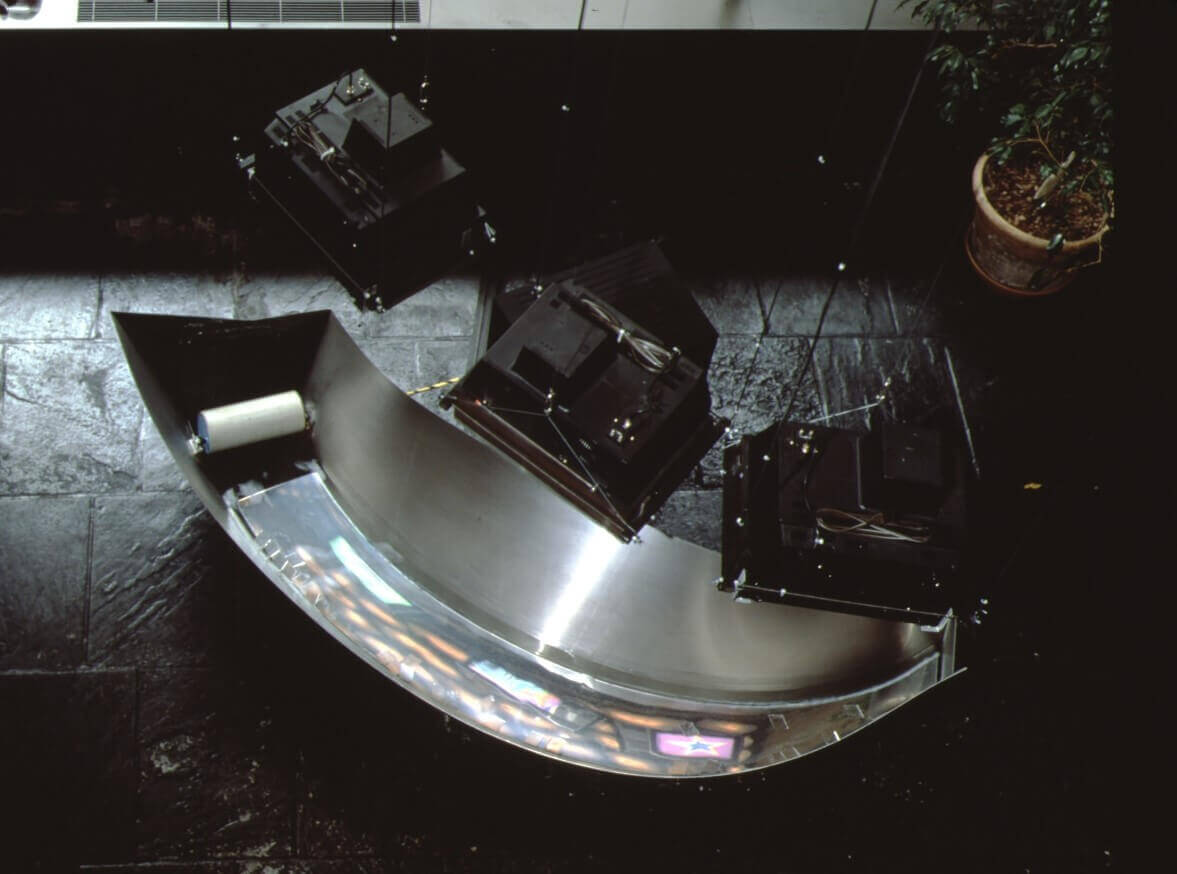

MASKやSSKでは定期的にオープンストレージ、オープンスタジオが開催され、アートイベント「すみのえアートビート」、ブックマーケット「KITAKAGAYA FLEA」などがCCOで開催されている。MASKは、大阪中之島美術館に寄贈されたヤノベケンジの《ジャイアント・トらやん》(2005年)を中心に、《ラッキードラゴン》(2009年)、 《サン・チャイルドNo.2》(2011年)、やなぎみわの移動舞台車《「演劇公演『日輪の翼』のための移動舞台車》(2014年)などが収蔵されており、2010年代の芸術祭の屋台骨となったといってよい。2002年にはじまった、大阪でもっとも歴史の古いアートフェア「ART OSAKA」のExpandedも北加賀屋で開催されている。

中之島という新たな「センター」

2020年から2023年までコロナ禍により行動制限があり、世界的に交流の停滞があったものの、大阪ではその渦中の2022年に、大阪中之島美術館の開館という大きな出来事があった。この美術館が「大阪のアートシーン」にもたらす影響は大きい。

大阪中之島美術館は、1983年、実業家・美術コレクターの山本發次郎の遺族から、佐伯祐三作品を含むコレクションが大阪市に寄贈されたことをきっかけに構想がはじまり、計画から30年を経てようやく完成した近代美術館である。真っ黒なキューブ状の美術館は、外からは閉鎖的な塊に見えるが、なかは巨大な吹き抜けになっていて開放感があり、鑑賞するための設計も練られている。北側に芝生広場があり、美術館のアイコンとしてヤノベケンジのパブリックアート《SHIP’S CAT(Muse)》(2021年)が設置されている。古代エジプトから船に乗せられ、大航海時代には世界中を旅したという「船乗り猫」をテーマにしたシリーズだが、もともと広島藩の蔵屋敷跡地で、船着き場があり、そこには厳島神社が勧請されていたという由来から同シリーズではじめて鮮やかな朱色が塗られた。黒と朱がコントラストで両方が映えるようになった。芝生広場では毎週のようにマルシェが開かれており、観光拠点や地元住民の憩いの場としても機能している。

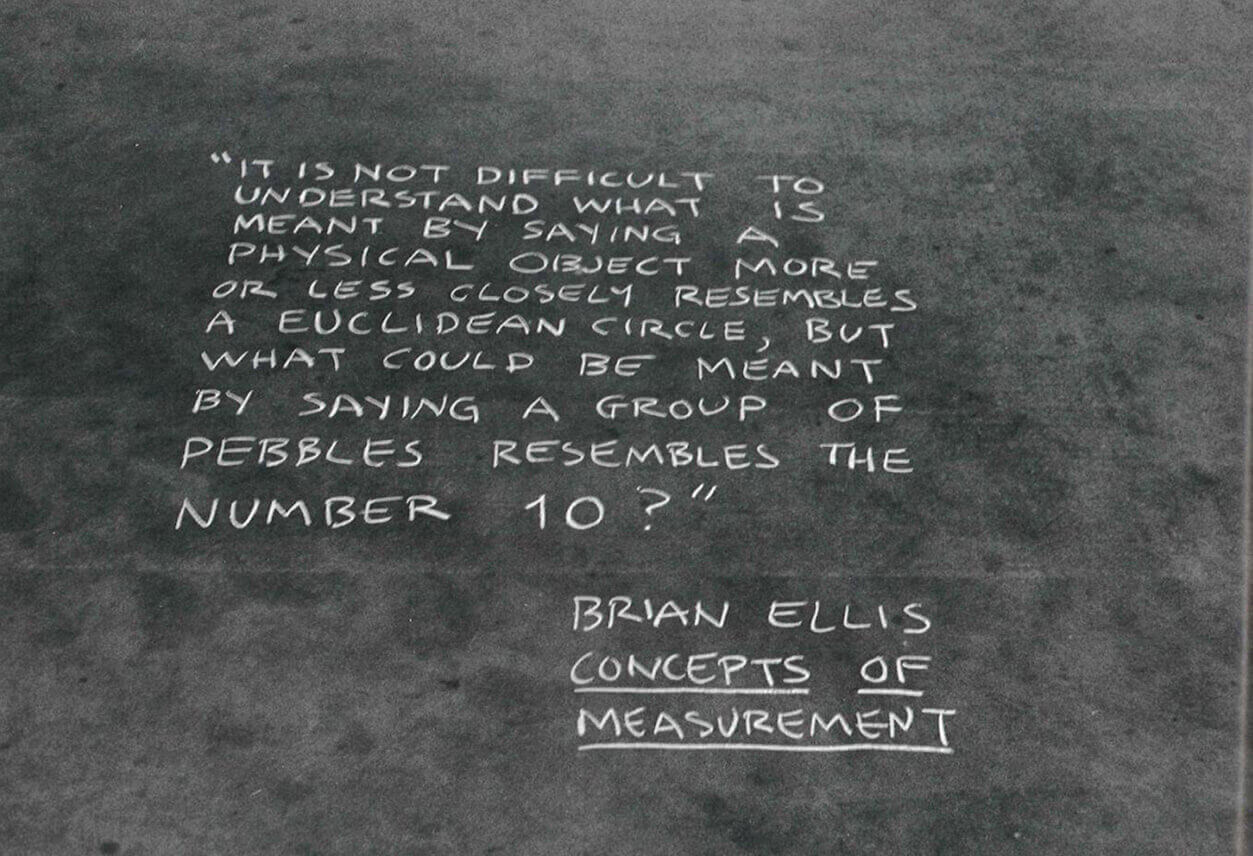

大阪中之島美術館は、近代以降の大阪の美術を再評価する意味でも重要な役割を果たしている。これまで日本の近代美術史にとって大阪の存在感は大きくなかった。いくつか理由があるが、美術大学や近代美術館といった研究機関がなかったため、その実態が知られてなかったということも大きいだろう。大阪中之島美術館は、開館当初から「大阪」をテーマにした美術やデザインの展覧会が開催され話題を呼んだ。デザインは、大阪中之島美術館のもうひとつの核であり、シャープやパナソニック(旧・松下電器)といった、大阪に集積していたエレクトロニクス企業のアーカイブと連携し、プロダクトデザインを見直す機会にもなっている。さらに、具体美術協会のアーカイブが大量に寄贈されており、併設されているアーカイブ情報室などでも調査・閲覧することができ、大阪・関西のアートグループとして世界に知られる具体の研究拠点としても期待される。2022年に国立国際美術館と共同で開催された具体展「すべて未知の世界へ―GUTAI 分化と統合」はその端緒となるものだろう。

また2階には、今まで不足していた若手のアーティストを紹介する場が設けられた。関西・大阪21世紀協会と共同で主催し、関西ゆかりの若手アーティストを個展形式で紹介する展覧会 「Osaka Directory supported by RICHARD MILLE」である。これは京都市京セラ美術館の「ザ・トライアングル」に近い試みといえるが、これからのアートシーンを担う若手アーティストがステップアップする場になった。

大阪中之島美術館は、国内の美術館や博物館としてはじめて、民間資本やノウハウを活用する「PFIコンセッション方式」が採用され、公設民営で運営されている。指定管理者制のように行政の事業を民間事業者が一括で請け負うのではなく、全国初の美術館・博物館の地方独立行政法人「大阪市博物館機構」が設立され、展覧会などの学芸業務を担い、運営は民間企業である特別目的会社「株式会社大阪中之島ミューアム」が担う。建物やコレクションは大阪市博物館機構の所有で、運営費の一部を支払うが、後は事業収入で稼がなければいけない。PFIコンセッション方式と独立行政法人を組み合わせた新たな方法で、指定管理者制のように学芸員の入れ替わりによる継続性や企画力低下のリスクが少ない半面、収益性も求められる【1】。収益性の担保が難しい意欲的な展覧会が打ちにくい仕組みのなかにあっても、「みんなのまち 大阪の肖像」や「大阪の日本画」「決定版!女性画家たちの大阪」など大阪・日本の近現代の美術を再評価する展覧会を開催していることは大阪の美術館として高く評価できる。開業1年目から黒字で、2年間で展覧会入場者数は100万人に達した。波及効果として、周辺ギャラリーにも立ち寄りやすくなり、周辺の活性化にも寄与している。同じ地下鉄肥後橋駅が最寄り駅である、若狭ビルに居を構えるThe Third Gallery AyaやYoshimi Arts、Calo Bookshop & Caféなどはその例だろう。

【1】「PFI、地方独立行政法人化…大阪中之島美術館に見るこれからの美術館の姿」『Web美術手帖』(2022年7月29日)

https://bijutsutecho.com/magazine/insight/25833

文化施設での新しい試み

都心部の美術館だけではなく、周辺の公共の文化施設でも意欲的な試みが行われていることも新しい潮流かもしれない。

特に大阪市立自然史博物館で描いた絵画を、まさにその場所で展示した「田中秀介展:絵をくぐる大阪市立自然史博物館」展は、博物館をモチーフにしたメタ絵画として興味深い試みである。杉本博司に自然史博物館のジオラマを撮影したシリーズがあるが、アプローチの異なるありそうでなかった試みである。レポートも面白くうまく情報を拾い上げており、田中はこの取り組みで、令和5年度 咲くやこの花賞(美術部門[現代美術])を受賞している。

閉館予定の高槻現代劇場市民会館の記憶を、多くのメディアとパフォーマーによって演劇的に追体験する梅田哲也のツアー型展覧会《9月0才》も、空間を新たな方法で体験する方法として興味深い。

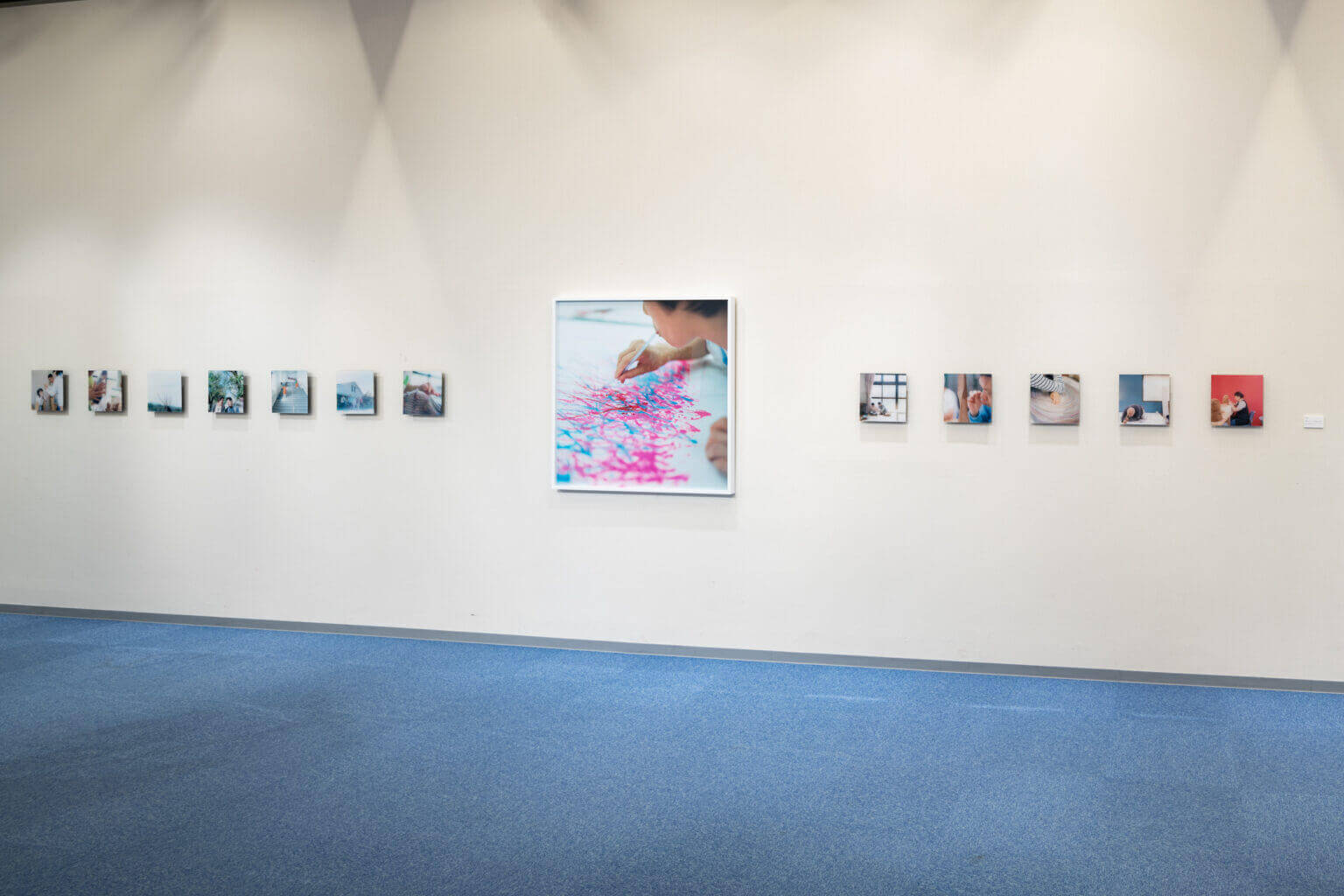

岸和田市市制施行100周年を記念して、国の登録有形文化財である岸和田市立自泉会館で開催された「塩田千春展 Home to Home 家から家」も、同市出身の世界的アーティストが空間と歴史を読み解いた作品といってよいだろう。また、東大阪市民美術センターで開催された「川内倫子とやまなみ工房の風景」展は、川内倫子が障がい者福祉施設「やまなみ工房」の撮影をし、通所者の作品と一緒に展示した展覧会だ。後に滋賀県立美術館で開催された、「川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり」展に連動した特集展示「川内倫子と滋賀」でも一部が展示されていた。

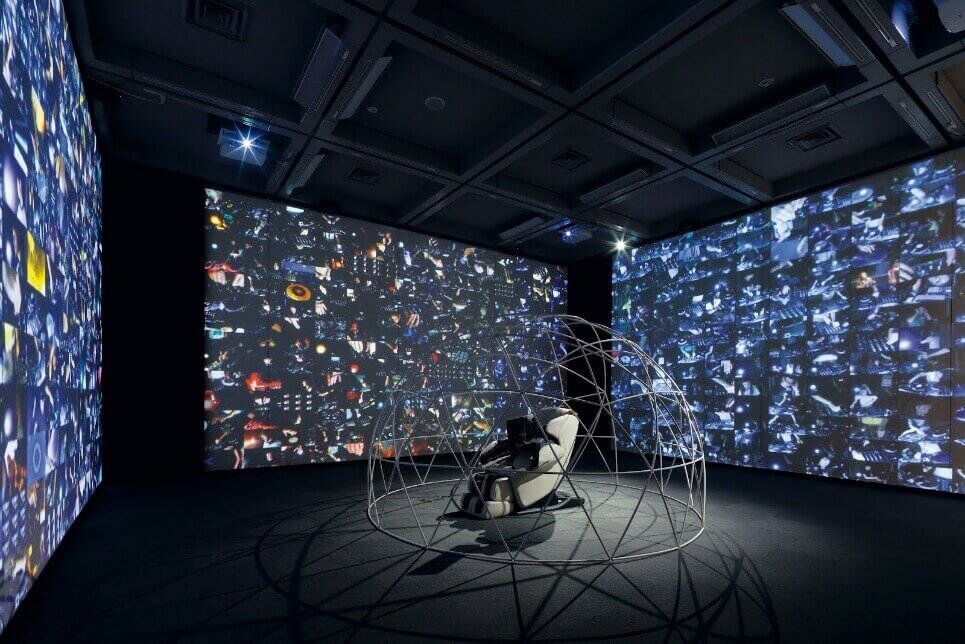

大阪万博で建設された数多くのパビリオンのなかで唯一残された鉄鋼館を改修したのが、EXPO’70パビリオンである。70年万博の多くのアーカイブをもとにつくられているが、展示替えができない構造のため、活性化が求められていた。今回、昨年併設され、《太陽の塔》の初代「黄金の顔」を展示したアネックス(別館)と本館ホワイエを中心に、70年万博の膨大なアーカイブをリサーチし、現在のメディアアーティストが新たな作品を制作するアート&サイエンスフェスが開催された。それもまた新たな活用方法だろう。

そもそも「大阪のアートシーン」といったとき、その起源として1970年の大阪万博が語られることが多い。国立国際美術館は、大阪万博の際に建設された万国博美術館を改修した建築からはじまった。万国博美術館の入場者数は177万5173人であり、今でも歴代最高の数字だ。建築を引き継いだ国立国際美術館の設立が1977年であり、同年に黒川紀章の設計によって国立民族学博物館が隣に開館している。国立民族学博物館の企画展も、人類学と隣接した今日の現代アートにおいて、シーンに大きな影響を与えている。

高島屋史料館は、大阪万博のアーカイブを、先端のメディアという視点ではなく、仏教という観点から掘り起こした意欲的な展覧会が開催されていた。高島屋史料館が入居する高島屋東別館は、もともと1923年に松坂屋大阪店として開店した建築だが、1968年に高島屋東別館となり、1970年に高島屋史料館が開設されることになった。約5万点に及ぶコレクションの一部が展示されており、近年では企画展も積極的に行われ、存在感を増している。

「のせでんアートライン」は、2013年から2021年まで、能勢電鉄沿線の川西市、豊能町、猪名川町、能勢町で2年に1回開催されていた芸術祭だが、現在は残念ながら開催終了している。毎回キュレーターやアーティストが異なるので、芸術祭は1回性の強いものとなり、記録が残らないと何があったかたどることができない。この記事はアーカイブの点でも貴重なものとなっている。

2019年に開催された「のせでんアートライン2019」にいたっては、Calo Bookshop & Caféで、「『避難訓練』とは何だったのか? ―のせでんアートライン2019を振り返る―」というトークイベントが開催されている。このようなアートの経験を語る場こそが、アートシーンを実体化するものだろう。

オルタナティブな拠点からシーンをつむぐ中間的な組織へ

おそらく「アートシーン」が指すものは、展覧会や芸術祭、アートフェアといった芸術の鑑賞機会だけではなく、アートについてみんなが話し、共有することによって生まれるのではないか。「大阪のアートシーン」がみえにくいとすれば、人が集い、対話する場が不足しているからだろう。

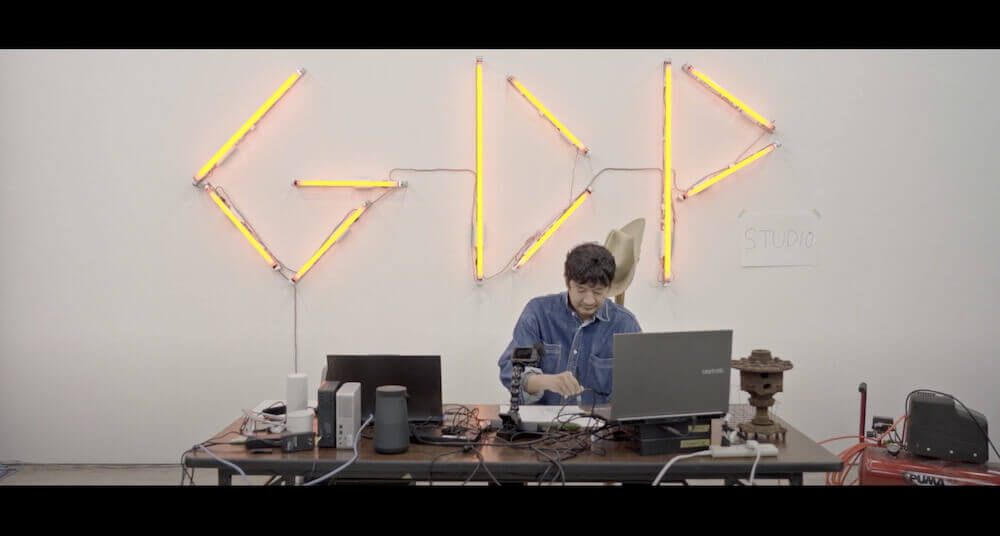

大阪中之島美術館の開館前の記事、本メディア掲載の「CONVERSATION|関西若手キュレーターが考える「大阪」」において、キュレーターの堤拓也は「国立施設と領域横断的なオルタナティブスペースの中間として、中規模の文化施設が活発になっていけばと思う」と語っている。その後、堤がプログラムディレクターとして参加しているシェアスタジオ「山中suplex」主催で、大阪市西区の古いマンションを不動産会社から提供を受け1年間限定で別棟MINEを立ち上げた。そこでは「山中suplex」のメンバーの国際的なネットワークを活かし、アートプロジェクト「 いちかばちか大阪でアートセンターをやってみる」と称して、展覧会やトークイベントなどさまざまなプログラムが実施された。

アーティストの冬木遼太郎などが参加する、アーティストコレクティブ、Birdsが運営する寺田町のNESTも展覧会や積極的なトークイベントなどを展開している。

対話を重視している組織として、アートハブTRA-TRAVELを挙げたい。アーティストのYukawa-NakayasuとQenji Yoshidaが共同創設したTRA-TRAVELは、アートの視点で旅行を見直すことをコンセプトに、国内外のアーティストが大阪にレジデンスすることをサポートし、期間中にトークイベントを積極的に開催している。TRA-TRAVELは、オルタナティブな組織として場所をもたず、助成金をとり、レジデンスや展覧会、トークイベント会場はその都度、別の場所を借りて実施している。

彼・彼女らの試みは、すべて大阪に不足している対話の場を自分たちで生成する試みだといってよい。公共施設で、もっと対話の場が開かれてもよいだろう。しかし現実問題として、その実現は難しい。それだけに、彼・彼女らのような活動をサポートしていくことが重要だ。公共セクタ―の役割を、個々人が担っているといっても過言ではない。

オルタナティブな芽をつなげるメディアの役割

それは、美術大学や中心地に美術館がなく、明治時代以降もアカデミーやサロンといった近代的な美術の仕組みよりも、大阪の商売人のニーズのなかで育まれてきた大阪の土地柄によるものでもある。それをいかに肯定的にとらえ、新たな公共性を継続的に獲得していくかは、対話の重要性を認識するところからはじめなければならない。対話がアートシーンを生む。

さて、すでに賛否のある大阪・関西万博が再びアートシーンの呼び水となるかどうかはわからない。ただし、国家が中心のイベントであったとしても、肝心なのは住んでいる人たちの自発的な動きや対話である。アーティストたちのオルタナティブな提示が今後も続くことを期待してやまない。

今回は「大阪のアートシーン」をテーマに、ファインアートを中心に取り上げたが、劇場や映画館、本屋など、さまざまな民間セクターが活発に活動していることも注目に値する。一つひとつは小さな芽かもしれないが、有機的につながることでシーンが生まれる。その小さな芽を育てるのは、情報共有の土台となる、このようなメディアの役割でもある。今後も、大きな枠組みと小さな芽に目をやる両眼をもって取り上げていってほしい。

三木学 / MIKI Manabu

文筆家、編集者、色彩研究者、美術評論家、ソフトウェアプランナーほか。独自のイメージ研究を基に、現代アート・建築・写真・色彩・音楽などのジャンル、書籍・展示・ウェブサイト・ソフトウェアなどメディアを横断した著述・編集を行なっている。共編著に『大大阪モダン建築』(2007)『フランスの色景』(2014)、『新・大阪モダン建築』(2019、すべて青幻舎)、『キュラトリアル・ターン』(昭和堂、2020)など。展示・キュレーションに「アーティストの虹─色景」『あいちトリエンナーレ2016』(愛知県美術館、2016)、「ニュー・ファンタスマゴリア」(京都芸術センター、2017)、「Life to Life」(Super Studio Kitakagaya、2022)など。ソフトウェア企画に『Feelimage Analyzer』(ビバコンピュータ株式会社、マイクロソフト・イノベーションアワード2008、IPAソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2009受賞)、『PhotoMusic』(クラウド・テン株式会社)、『mupic』(株式会社ディーバ)など。レビューサイト『eTOKI』共同発行人。美術評論家連盟会員、日本色彩学会会員。